中国与“一带一路”沿线国家贸易网络分析

——基于新冠疫情背景下

徐玉胜,苍正伟,马 鹂,路 优

(1.武汉大学 教育科学研究院,武汉 430064;2.南京审计大学 会计学院,南京 211815;3.云南财经大学 城市与环境学院,昆明 650221;4.浙江工商大学 经济学院,杭州 310018)

一、引言

《中国对外贸易形势报告2021》数据显示,自“一带一路”倡议实行以来,中国与“一带一路”沿线国家货物贸易进出口总额从2013年的1.04万亿美元增加至2020年的3.4万亿美元,增长24.8%。2020年,中国对“一带一路”沿线国家进出口贸易总额为9.4万亿美元,增长1%;直接投资177.9亿美元,同比增长18.3%;承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额1360.6亿美元,增长8.9%;占贸易总额的比重从2015年的25.1%提升至2020年的29.1%。中国不断与沿线国家深化贸易合作,对沿线国家的贸易与投资持续增长。

2020年,新冠肺炎疫情的暴发使得全球经济遭受重大冲击,全球供给端复工复产困难,中间产品海外供应链面临断裂风险,跨国贸易物流输送路线受阻,各国的货物进出口总额大幅度下跌。新冠疫情在短期导致国际贸易总量急剧减少,在中长期则会导致国际贸易格局发生变化。现有文献分析了后疫情时代的国际贸易走向,并为疫情背景下“一带一路”倡议的发展提供政策建议。胡舒婷与廖文昭雪(2021)推测了疫情之后国际贸易的走向,认为短期内保护主义会占上风,全球产业链和供应链可能出现局部逆全球化,但不影响主要经济体;万光彩与陈鑫鑫(2021)用博弈论和动态策略的方法分析了新冠疫情冲击下中美贸易摩擦的相关问题,认为两国互增关税的贸易战双方都是输家,唯有合作才能共赢,且只有中方强化博弈意识建立动态策略才能更好应对。傅培瑜(2021)采用可计算一般均衡模型,模拟测算疫情期间各国采取不同政策手段可能产生的结果,发现中国在各个方面受影响相对较小,投资增加最为明显。袁龙明越(2021)分析各国政策和国际组织政策,认为疫情不会阻挡全球化主流的趋势,只是提供一次反思和完善的机会;刘旭和谢泗薪(2021)认为疫情后时代应大力推进国际物流园区建设,并使用战略评价的方法分析设计了一系列具有建设性意义的策略,建议进一步加强与“一带一路”沿线各国家的合作,稳定双循环互相促进。

现有研究多集中于分析后疫情时代走向以及关于促进“一带一路”健康有效长足发展的政策建议,而对于疫情给予“一带一路”沿线国家经济贸易及其网络的冲击方面的研究相对匮乏。本文可能的边际贡献在于:使用社会网络分析法研究“一带一路”沿线国家贸易网络在新冠肺炎疫情冲击下的结构变化,并将中心势、密度等作为介数进行聚类分析,探究新冠肺炎疫情对于中国及“一带一路”沿线国家国际贸易的影响,从而为降低疫情的负面影响、进一步促进“一带一路”倡议的长足发展提供更为切实合理有效的建议。

二、研究设计

(一)指标构建

其次,构建66×66的无向二值贸易矩阵E,无向矩阵E表示t时期的无权贸易网络,如果两个国家之间存在贸易联系,那么无权贸易网络E中的元素e=1;反之,若两个国家之间不存在贸易联系,那么e=0。

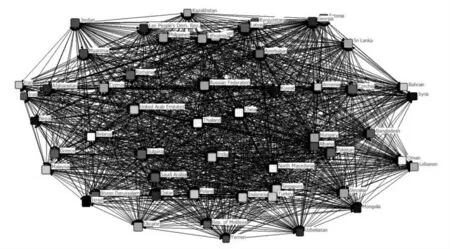

最终,通过网络分析工具的使用进行分析,探讨各国间的贸易联系,并基于UCINET6软件的Netdraw程序将66国的贸易联系以视觉化方式呈现。

(二)数据来源

本文选取2018-2020年联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade Data-base)中各国进出口的贸易额表示两国之间的贸易联系,以中国及“一带一路”65个沿线国家作为社会网络模型中的节点,并以两国间的贸易关系作为节点连接的网络,构建中国与“一带一路”沿线国家贸易往来网络。

三、实证结果

(一)中国与“一带一路”沿线国家贸易网络位置特征分析

1.“一带一路”沿线国家贸易网络密度分析

表1汇报了中国与“一带一路”沿线国家整体网络情况。“一带一路”沿线国家之间的贸易网络处于中等水平(均值为0.578),但是在变化中有集中和突出的趋势。一方面,网络密度逐年增长,从2018年的0.512到2020年的0.659,提升了14.70%;另一方面,网络连线的数量逐渐降低,从2018年的13864到2020年的7760,降低了44.03%。这一结果表明在疫情期间,“一带一路”国家虽然在贸易总量上有所降低,但在贸易结构上更加集中,彼此间的联系却得到进一步加强。其可能的原因为:由于新冠疫情的影响,各国政府的主要精力用于抗击疫情上,从而相对缓解双边贸易紧张局势。

表1 “一带一路”沿线国家整体贸易网络密度

2.中国的贸易网络中心性分析

首先,如图1至图3所示,从中国在贸易网络的位置来看,中国始终位于贸易网络的核心。当前全球生产贸易链条分化重组,对外贸易甚至出现逆全球化的趋势,中国正从国际舞台的边缘走向中心。2018年3月22日,特朗普宣称依据“301调查”结果,将对从中国进口的商品大规模征收关税,并限制中国企业对美投资并购,中美贸易战拉开了序幕。2020年,新冠肺炎疫情暴发,各经济体不同程度地陷入了经济停摆的状况,引发商品供给端受到冲击。即便面临的环境更加严峻复杂,世界经济下行风险增大,保护主义威胁全球贸易稳定增长,但我国外贸发展的基本面良好,政策环境不断改善,蕴含着新的发展潜力。

图1 2018年中国在贸易网络中所处位置(中心度>100)

图3 2020年中国在贸易网络中所处位置(中心度>100)

其次,从中国与其他经济体的中心性比较来看,中国排名靠前,且越来越多的国家在网络中发挥不同层次的作用。表2报告了“一带一路”沿线国家的不同中心度,包括从度数中心性、中间中心性、接近中心性和特征向量中心性,从整体而言,在排名前十的各个国家,这四个中心性方面排名的差异不大,这说明不同国家在贸易结构中尚未能真正发挥自身的特殊性,成员间不同的发展水平造成了一定程度上“顶部集中”。“一带一路”横跨亚欧非,沿线国家存在巨大差异,在经济政治、历史文化、发展现状等方面具有多样性,其中有8个为最不发达国家、16个为非WTO成员,有24个国家的发展指数低于世界平均水平。

表2 “一带一路”沿线国家中心性比较

图2 2019年中国在贸易网络中所处位置(中心度>100)

另一方面,随着“一带一路”的深化,更多国家在贸易网络中发挥主动作用。点度中心性和接近中心性均达到100的数量逐步增长,由2018年的1个(中国)到2019年的两个(中国和泰国),再到2020年的4个(中国、印度、波兰和土耳其),更多国家在“一带一路”建设过程中拥有了更多影响力和话语权。此外,贸易网络也出现了“多极中心”趋势。一是中间中心性在下降。2018年中国远高于其他2至10名的国家,而这一情况在2019年和2020年均发生了较大改变,随着更多国家的主动参与,前十名的国家均发生了下降,说明国与国之间的依赖性得以加强。二是特征向量中心性在提高。2018年,前十名国家的特征向量中心性均值为16.47,2019年(16.58)和2020年(18.52)有了较大的改善,这说明有更多的重要经济体在发挥更大作用,从而有力回击了西方国家对于“一带一路”倡议的歪曲与抹黑。

最后,从不同地区的参与性来看,各区域国家参与水平均有所提高,尤其在高水平参与上,逐渐出现不同地区的贸易中心。按照各地区的中心度排名情况,可以分为高水平参与(中心度排名处于前5和前10)和中水平参与(中心度排名分别处于前20(中高水平)、前30(中水平)和前40(中低水平)),表3汇报了这一结果。东盟国家的“一带一路”参与程度受到疫情冲击较大,高水平参与在2020年有明显下降,前5名的比例从18.18%和27.27%降至0,前10名的比例也从36.36%降至0。南亚国家在中高水平(含高水平)参与上较为稳定,中等水平上略有降低。这与南亚的经济格局有关,印度在南亚有较高的经济实力和影响力,而巴基斯坦在2020年发展明显,首次进入前10名,成为南亚新的贸易支点。

表3 “一带一路”沿线不同区域的参与程度比较

中东欧国家整体的参与水平均有所提高,形成了“又强又多”的新局面。2018年,进入高水平参与的国家数量分别为1个(6.25%)和2个(12.50%),中等水平参与则为6个(37.50%)、9个(56.25%)和10个(62.50%);而在2020年,高水平参与比例分别提升100%和150%,中水平分别提升50%、11%和10%。2020年,受各国疫情影响,进出口贸易总额有所放缓,但整体仍达到2019年全年贸易额的92.3%。“一带一路”倡议促进了中东欧区域贸易的发展,即中国与中东欧区域基础设施、交通物流、通信科技、金融保险这四个方面的投资与交流。这些互动因素为中东欧区域电子商务的蓬勃发展奠定了基础,并将在未来进一步促进“一带一路”的建设。

西亚国家整体的参与程度有所降低,但参与水平得到提升。在2020年,土耳其首次进入中心度前5名,进入前10名的数量也维持在2个(11.11%,2020)和3个(16.67%,2019)。中亚国家虽处于“被拉动”的形势,但也有所发展,2020年乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦进入了前30名,处于中等水平。独联体国家整体参与水平较为均衡,在中等水平程度的参与面不断提高,2018年,前20名、前30名和前40名的国家数量分别占独联体7国的28.57%、28.57%和57.14%,2020年则分别为28.57%、57.14%和85.71%,前40名国家增长了28.03%。

(二)中国与“一带一路”沿线国家的贸易网络结构分析

本部分通过分析2020年“一带一路”国家在战略性新兴产业和传统型产业(包括劳动密集型、资源型、农产品和抗疫物资)网络中的位置,以准确剖析各国两类产业的国际贸易网络布局,准确测度中国战略性新兴产业和传统产业上的影响力(本文关于战略新兴产业与传统产业的划分标准以及对应的产业类型、代表产品、HS编码如表4所示)。

表4 两类产业的代表产品及其在HS库中的编码

1.战略新兴产业

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。表5展示了部分战略新兴产业的贸易网络结构。中国在节能环保产业、新材料产业与新信息技术产业中居于中心地位,然而在新能源产业中排名下降,说明中国新能源产业在贸易网络中的位置稍向边缘偏移。其次,中国节能环保产业、新能源产业的中心度低于新材料产业与新信息技术产业,表明中国战略新兴产业的不同细分行业在贸易网络中的位置具有异质性与不平衡性。此外,各个国家四种细分行业的排名变动较大,表明“一带一路”国家战略新兴产业在贸易网络中的位置是不均衡的。

表5 部分战略新兴产业贸易网络结构

2.传统产业

表6展示了部分传统产业的贸易网络结构。在钢铁、石油、大豆等资源密集型(或农产品)传统产业中,中国的中心性均居于首位,处于资源密集型传统产业的核心。印度钢铁与大豆产业的参与度位于第二,俄罗斯石油产业的参与度位居第二。在纺织材料、服装、制鞋等劳动密集型产业中,中国的中心性均位于首位,其次为印度。在新冠肺炎依旧持续的背景下,中国防疫物资的出口份额显著提升,防疫物资产业的贸易网络结构值得关注。中国在口罩布与医疗器械两种产业中居于第一,在抗菌药物产业中位居第二,印度则在抗菌药物产业中居于中心地位。中国在防疫物资产业中的贸易网络上的中心地位较其他国家而言更为强势,例如中国的口罩布行业中心性远远高于位于第二的土耳其,表明防疫物资国际贸易中中国起到了出口替代的作用,为全球输送了大量防疫物资,深刻体现了中国在全球疫情防控中的巨大贡献。

表6 部分传统产业贸易网络结构(以度数中心性衡量)

(三)“一带一路”沿线国家贸易网络的“核心-边缘”分析

“核心—边缘”模型是美国区域规划专家弗里德曼(J.R.Friedmann)提出的。他认为,任何一个国家都是由核心区域和边缘区域组成。核心区域是由一个城市或城市集群及其周围地区所组成。边缘的界限由核心与外围的关系来确定。根据核心—边缘理论,在区域经济增长过程中,核心与边缘之间存在着不平等的发展关系。总体上,核心居于统治地位,边缘在发展上依赖于核心。由于核心与边缘之间的贸易不平等,经济权力因素集中在核心区,技术进步、高效的生产活动以及生产的创新等也都集中在核心区。核心区发展与创新有密切关系。核心区存在着对创新的潜在需求,创新增强了核心区的发展能力和活力,在向边缘区扩散中进一步加强了核心区的统治地位。

本部分采用聚类分析方法(本文使用K均值法)和潜在剖面分析的方法来进一步探索“一带一路”沿线国家的“核心-边缘”地位,从而为开展国际合作以实现绿色和可持续经济复苏,促进疫情后的低碳、有韧性和包容性经济增长提出建议。

表7b展示了2018-2020年“一带一路”国家(地区)贸易网络聚类结果。根据K均值聚类方法的结果,中国在2018-2020年均处于贸易网络的中心,表明中国在“一带一路”贸易中具有举足轻重的地位;2018年与2019年的组别1、2020年的组别3均表示最为趋近贸易网络中心的国家(地区),该组别比例均保持最高,体现了贸易网络中强烈的“顶部效应”,然而这种“顶部集中效应”趋于减弱,2020年新冠疫情的暴发使得处于贸易网络“中心”的国家的数量大幅减少。潜在剖面分析(LPA)的结果与K均值聚类方法结果类似,中国在贸易网络中一贯居于中心位置,“顶部集中效应”强烈。

表7 a 2018-2020年“一带一路”贸易网络聚类结果(总体)

表7 b 2018-2020年“一带一路”贸易网络聚类结果(部分国家或地区)

此外,本部分基于产业角度对2020年“一带一路”国家(地区)贸易网络进行了聚类分析(结果如表8b所示)。根据K均值聚类方法的结果,中国产业整体在2020年处于贸易网络的中心,新兴产业与传统产业均处于贸易网络的中心;组别2表示最为趋近贸易网络中心的国家(地区),在新兴产业、传统产业与全部产业三个维度下,组别2仅有中国,体现了中国产业在贸易网络中的核心地位。潜在剖面分析(LPA)的结果与K均值聚类方法结果类似,中国产业在贸易网络中居于中心位置。

表8 b基于不同产业类型的聚类结果比较(部分)

表8 a基于不同产业类型的聚类结果比较(总体)

四、结论与建议

本文运用社会网络分析方法,考察了2018-2020年中国与“一带一路”沿线经济体密度与中心性,并运用K-means聚类与潜在剖面分析方法分析了“边缘-核心地位”。结果表明:第一,“一带一路”沿线国家之间的贸易网络在变化中有集中和突出的趋势。中国在贸易网络中的中心性排名靠前,且越来越多国家在网络中发挥不同层次的作用。更多国家在“一带一路”建设过程中拥有了更多影响力和话语权。贸易网络呈现“多极中心”趋势,各区域国家参与水平均有所提高,尤其在高水平参与上,逐渐出现不同地区的贸易中心。第二,中国在“一带一路”各产业贸易网络中居于中心位置,但具有行业异质性。中国在传统行业中居于中心地位,然而战略新兴产业在贸易网络中的位置具有不均衡性,不同的细分行业中心性有较大差异。第三,K-means聚类与潜在剖面分析方法的结果表明,中国在贸易网络中居于中心地位,“一带一路”贸易网络的“顶部集中效应”明显,分产业后的结果依然与之类似。

基于以上结论,本文提出以下政策建议:第一,中国应充分发挥自身的比较优势,保持贸易网络中的中心地位。在当前新冠疫情依旧持续的背景下,中国应继续加强与其他国家(地区)的疫情防控合作,必要时为疫情严重的经济体提供防疫物资等方面的援助,更加充分地体现中国的“大国担当”。第二,继续加强与“一带一路”沿线经济体的合作,巩固并提升“一带一路”倡议的效果。由于“一带一路”涉及的经济体众多,各个国家(地区)之间的地理、文化等方面具有较大的差别,中国与“一带一路”各经济体之间的联系程度也具有差异。对此,坚持“求同存异”,尊重对方的文化等方面的差异,寻求共同利益点,以更好实现“一带一路”经济体间的互利共赢。第三,优化本国产业结构。当前战略新兴行业正在逐渐成为经济发展的新动力,中国在这方面的发展仍具有不均衡性,贸易网络中的产业结构仍以传统产业为中心。中国应当进一步优化产业结构,从而使战略新兴产业真正成为发展的强劲动力。