中国出口隐含碳结构分解及比较研究

杨义鑫

(浙江农林大学 经济管理学院,杭州 311300)

一、引言与文献综述

20世纪90年代以来,随着信息通信技术的不断进步以及全球主要跨国公司战略转型,各国间贸易自由化程度加深,全球价值链形成并不断延伸。全球价值链的兴起改变了世界分工格局,国际化的形式使得生产进一步细化。中国凭借着劳动力、资本等要素禀赋的比较优势深入嵌入全球价值链的分工体系,成为全球价值链体系中举足轻重的国家之一。全球价值链的深度参与带动了中国制造业的迅速发展。与此同时,中国嵌入全球价值链存在着巨大的国际资源环境要素转移效应,给中国的生态资源、环境承载力带来了重要的影响,中国面临着二氧化碳大幅度攀升、环境承载力下降的威胁。大量事实证明,嵌入全球价值链,承担全球价值链低端高排放产业分工是中国碳排放快速增加的重要原因。党的十八大以来,“绿色、协调”已纳入新发展理念,转变高排放、高消耗的发展方式,减少出口贸易导致的碳排放,成为实现对外贸易高质量发展的关键,“绿水青山就是金山银山”发展理念不断深入人心。2020年9月22日,习近平主席代表中国政府郑重提出,“中国2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”,承诺“到2030年中国碳排放将比2005年下降65%以上”。因此,在碳达峰、碳中和背景下,如何通过贸易政策调整,优化出口贸易结构,实现中国产业在全球价值链地位攀升,减少出口贸易隐含碳是对外贸易政策调整的重要方向。

贸易隐含碳是学术界的研究焦点之一,国内外众多学者对贸易隐含碳进行了深入研究。Peters等(2011)研究发现,2008年全球贸易隐含碳占全球碳排放的比例高达26%左右,且全球贸易隐含碳失衡现象较为严重,发展中国家承担了发达国家的碳排放国际转移。肖慧敏(2011)利用我国31个省区市的面板数据分析产业结构演化对碳排放的影响机理,发现工业碳排放总量与强度远高于农业和服务业。彭水军等(2015,2016)基于多区域投入产出方法测度了各国生产侧和消费侧二氧化碳排放量,认为基于生产侧排放和领地排放的碳排放责任核算方式会导致先减排的发达国家通过进口替代的方式减少国内碳排放,而中国等发展中国家的大量生产排放主要由发达国家的消费需求引起,因此这对中国有失公平。潘安(2018)对中美贸易隐含碳的研究表明,参与全球价值链分工是导致中国对美出口贸易隐含碳快速增长的关键原因。吕延方等(2019)运用面板平滑转换模型对全球价值链参与度与贸易隐含碳、贸易碳平衡和污染贸易条件进行分析,研究发现,嵌入全球价值链使出口隐含碳增加进而导致隐含碳赤字增加,出口规模和重工业过快增长是中国出口贸易隐含碳不断攀升的重要原因。

在全球价值链背景下,各国产业链间关联日益密切。多区域投入产出方法(Multi-Regional Input-Output,MRIO)在各国进出口贸易隐含碳测度中得到广泛使用(Wiebe et al.,2012;Dietzenbacher et al.,2013;Ren et al.,2014;Su and Ang,2014),研究者运用MRIO方法测算中国贸易隐含碳,结果表明,贸易顺差带来的隐含碳大幅度增长不容忽视。刘红光等(2010)对中国八大区域碳排放强度差异的研究表明,采掘、化工、金属和非金属冶炼制造等行业的能源效率提高对二氧化碳减排具有明显效果。闫云凤等(2012,2013)基于多区域投入产出模型对中国贸易隐含碳进行结构分解分析,研究发现中国出口贸易隐含碳集中在电力、钢铁、化工制造等主要的能源密集行业,国外消费者对来自中国的出口产品的消费引起了大部分中国出口隐含碳,因此需基于碳排放核算体系合理分配各国减排责任。韦韬和彭水军(2017)研究发现,发达国家消费需求引致的新兴经济体碳排放数值较高,且主要发达国家人均消费侧能耗与碳排放远高于新兴经济体。庞军等对中国不同省区市做出实证分析,得出大量碳排放转移对能源密集型地区产生较大压力,富裕地区通过消费更多区域资源规避碳排放责任的结论(庞军等,2017;钟章奇等,2018;Chen et al.,2016;Su and Thomson,2016;Zhong et al.,2017)。蒋雪梅和郑可馨(2019)基于中国省际间投入产出表测度了京津冀地区省际贸易的隐含碳,发现以高碳产业为主的河北省省际贸易隐含碳要比以服务业等低碳产业为主的北京碳排放强度更高、隐含碳更多。

本文将运用2000—2019年可比价格多区域投入产出表(MRIO Table)和结构分解分析法(Structure Decomposing Analysis,SDA),从行业、经济体(地区)两方面对中国出口隐含碳进行测度,并对出口隐含碳驱动因素进行结构分解。本文与主要文献的不同之处有以下几点:一是在全球投入产出的框架下核算和比较了中国的分行业出口贸易隐含碳,可以避免重复计算问题;二是基于计算出的历年出口隐含碳数据构建可比价格的全球投入产出表序列,数据可比性更强,结构分解结论更加精确;三是运用多区域投入产出模型对中国与其他主要新兴经济体的出口隐含碳进行结构分解对比分析。通过中国出口隐含碳的评估,研究嵌入全球价值链对中国出口隐含碳的影响、中国是否已经成为全球价值链体系中高排放环节的国际碳转移的目的地等问题,寻找减排对策,推动中国的贸易结构转型、低碳模式发展和贸易战略调整。

二、模型设定与数据处理方法

(一)多区域投入产出模型

根据钱志权和杨来科(2016)、钱志权(2019)的模型,投入产出法能将产品在生产和消费方面的直接、间接碳排放有效测算出来。将一国(或一地区)的投入产出模型拓展至多区域投入产出模型。总产出向量x表示为:

式中A为直接消耗矩阵,在多区域投入产出框架已剔除进口中间投入;式中y为出口列向量。

假设有m个国家或者地区,则各国的产出可表示如下:

式中下标i表示国家,j表示行业。

假设E表示国内单位产出的直接二氧化碳排放强度矩阵,出口贸易隐含碳P可以表示为:

(二)结构分解模型

结构分解方法能够将一个因变量和多个与其相关的自变量建立各自独立的联系,自变量变动比例之和即为因变量变动比例。通过这一方法可以测算出各个自变量变动对于因变量变动的贡献程度做出定量分析。Dietzenbacher和Los(1998)认为,多个变量的不同组合会存在多种分解形式导致结构分解的结果不唯一性,而采用两极分解法可以得到与各种可能的分解形式平均值最接近的分解结果。钱志权(2019)使用该方法成功地将出口隐含碳变动分解为8种效应。因此,本文在Dietzenbacher和Los(1998)的研究基础上,借鉴钱志权(2019)的推导,运用SDA进行分析,将出口隐含碳变动分解为四个部分:能源效率效应、投入产出系数效应、结构效应和规模效应。对公式(5)进行分解得到:

其中:

(三)数据处理方法

本文采用基于ADB-MRIO提供的2000—2019年当年价格投入产出表计算得出的可比价格的多区域投入产出表,数据具有可比性。与全球主要的多区域投入产出表(如EORA、EXIOPOL、OECD、WIOD、AIIOT、YNU-GIO等)相比,ADB-MRIO数据库数据更新较为及时,而且形成了全球投入产出表的序列,数据可比性更强,因此,能够更精确地反映中国出口贸易隐含碳的动态变化。由于ADB-MRIO未编制2001—2006年全球投入产出表,可比价格的多区域投入产出表以2000年为基准,包含2000年及2007—2019年的数据,运用于中国出口隐含碳的测度和结构分解更具优势。

运用MRIO进行结构分解需要的各经济体(或地区)的35个行业数据来自WIOD。由于可比价格的投入产出表是基于生产者物价指数编制的,因此,以2000年为基期,用63个经济体的价格指数,进一步得到可比价格全球投入产出表。本文将用可比价格的投入产出表计算出的出口隐含碳与结构分解的增加值变动结果,按照ADB-MRIO的35个行业划归为农林牧、采掘业、制造业、水电气、建筑业和服务业六大行业对数据进行处理,并将影响出口隐含碳变动的因素具体分解到制造业的14个行业和14个主要的新兴经济体(中国——中国内地、中国香港、中国台湾以及巴西、印度尼西亚、印度、韩国、墨西哥、俄罗斯、土耳其、马来西亚、菲律宾、泰国和新加坡)。

三、实证结果分析

(一)总量分析

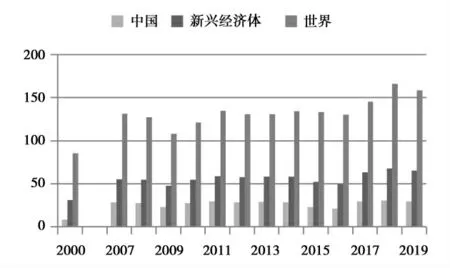

本文运用可比价格的多区域投入产出表序列和ADB-MRIO细分的能源数据测算了2000年到2019年14个主要新兴经济体与世界的出口隐含碳(见图1)。除了2008年的国际金融危机引起个别年份中国出口隐含碳下降之外,从2000年到2019年期间中国出口隐含碳总体上保持增长态势。出口贸易隐含碳从2000年的8.43亿吨增长到2019年的29.74亿吨,增幅为252.79%,其中,在2011年时隐含碳便达到了最高值29.89亿吨,之后有所回落。出口隐含碳占中国二氧化碳排放总量的比重从24.9%上升到25.8%,虽然占比变化不大,但足以看到,随着中国二氧化碳排放总量的大量增加,出口隐含碳也在大量增加。而从2000年到2019年,世界出口隐含碳的总增幅为85.11%,14个主要新兴经济体出口隐含碳的总增幅为111.15%。由此可见,中国出口隐含碳增幅远大于世界总增幅和主要新兴经济体总增幅。此外,截至2019年,中国出口贸易隐含碳占主要新兴经济体出口贸易隐含碳的比重高达45.37%,占比接近中国出口占主要新兴经济体总出口的49.20%;中国出口隐含碳占世界出口隐含碳总量的18.75%,占比远超中国出口占世界总出口的13.20%,这表明中国出口隐含碳问题日趋严重。为实现碳达峰、碳中和,亟须寻找有助于减少中国出口贸易隐含碳的全球价值链嵌入方式。

图1 2000—2019年中国与新兴经济体出口隐含碳比较(单位:亿吨)

从行业分布占比看,2000年制造业隐含碳数量达到3.72亿吨(占出口隐含碳总量的44.16%,占最大比重,下同),水电气3.55亿吨(42.18%),服务业0.67亿吨(7.99%),采掘业0.37亿吨(4.33%),农林牧0.11亿吨(1.29%),建筑业0.003亿吨(0.04%)(见图2)。2019年水电气隐含碳数量达到14.57亿吨(48.99%,占最大比重且占比增加),制造业12.00亿吨(40.38%),服务业2.13亿吨(7.18%),采掘业0.65亿吨(2.18%),农林牧0.37亿吨(1.23%),建筑业0.01亿吨(0.04%)(见图3)。制造业、水电气占据绝大部分比重,而水电气主要用于制造业的中间使用。根据ADB-MRIO数据库计算可知,2000年水电气中有81.35%用于制造业中间投入,而2019年高达86.47%的水电气用于制造业中间投入,说明中国出口隐含碳能源密集、资源消耗较大,出口隐含碳主要来源是制造业。

图2 2000年中国出口隐含碳行业分布

图3 2019年中国出口隐含碳行业分布

再从增长速度进行分析。本文研究所覆盖的时间段中国各行业的出口贸易隐含碳均呈现持续增长趋势,并且大多数行业的增长率在200%以上。其中,水电气增长率为309.87%(下同),建筑业236.24%,林农牧235.77%,制造业222.66%,服务业217.46%,采掘业77.37%(见图4)。水电气增长速度最快,甚至突破300%,说明嵌入全球价值链的分工体系后,中国制造业规模扩大、发展迅速,对水、电、煤气等能源需求加大。这同时表明,中国在全球价值链分工体系中承担了高排放、高污染的低端环节,各行业对能源、资源的依赖程度仍较高。然而,主要新兴经济体和世界各行业出口贸易隐含碳的增长率大多在100%以内,中国与之形成鲜明的对比。制造业和水电气大幅度地带动了中国出口隐含碳的增加,因此,中国制造业碳排放不容忽视,贯彻落实新发展理念、实现对外贸易高质量发展,实现碳减排、碳达峰需要密切关注并解决好制造业带来的出口隐含碳过快增长问题。

图4 各行业出口隐含碳增长率比较

(二)结构分解

本文运用MRIO-SDA方法,将2000—2007年、2007—2012年、2012—2019年三个时期出口隐含碳变动的因素从行业层面分解为能源效率效应、投入产出系数效应、结构效应和规模效应。由于篇幅限制,本文将35个行业合并为6个行业进行分析(见表1),并对其中的制造业做出具体分解(见表2),同时对14个主要新兴经济体出口隐含碳变动因素做出比较(见表3)。研究显示,中国出口隐含碳总效应在2000—2007年为正值,2007—2012年为负值,2012—2019年为正值,说明加入WTO后,中国贸易规模扩张,发展迅猛,引起出口隐含碳增加,随着中国全球价值链分工深化,出口隐含碳增幅较大,但是能源利用效率的大幅提升抵消了2007—2012年、2012—2019年部分由于出口规模带来的隐含碳增长,而出口结构和投入产出系数两者的变动对出口贸易隐含碳变动的影响相对较小。

表1 中国出口隐含碳行业分解 单位:亿吨

表2 中国制造业出口隐含碳分解 单位:亿吨

从能源效率角度分析,三个阶段的能源利用效率提升均以较大幅度减少了出口隐含碳,说明能源利用效率提升、发展模式转变以及清洁生产技术进步是减少中国出口贸易隐含碳的主要因素。从投入产出系数角度来看,制造业等行业从2000—2007年过渡到2007—2012年,投入产出系数变动推动出口隐含碳增加,说明该段时间中国的能源偏向型生产技术有所进步,而2012—2019年投入产出系数变动有助于减少出口隐含碳。但由于水电气行业的投入产出系数效应在2007年至2012年为负,导致总的投入产出系数效应先减后增。进一步从结构效应的角度分析,2000—2007年结构效应为正值,说明贸易结构对高碳还有一定程度的依赖,其中制造业、水电气的结构效应变动最为明显,体现了我国出口能源密集的特点;而2007—2019年结构效应为负值,表明该时期的结构模式有利于减少出口隐含碳。对于规模效应而言,三个阶段的规模效应均为正值,但有缩小的趋势。2000—2007年,规模效应对出口隐含碳的增加有明显的作用,表明加入WTO后中国贸易扩张迅速,并达到了一个最高点;2007年之后规模效应逐渐减小,但其仍然是影响总效应的最主要的因素,说明规模效应掩盖了能源效率提升、结构优化、技术进步对出口隐含碳影响的负效应。

从行业分布来看,中国的出口隐含碳主要源于制造业和水电气,这两者在工业中占最大比重。三个阶段的制造业隐含碳分别占中国出口隐含碳总和的46.80%、48.81%、43.96%,总效应变动为10.21亿吨、0.39亿吨、-2.16亿吨。而水电气的总效应导致出口隐含碳在三个阶段分别变动为9.43亿吨、-0.71亿吨、2.48亿吨。水电气更多体现于其他行业的中间投入使用,表明中国贸易能源密集的特点。这表明,出口贸易带动的能源消耗的快速增长是出口隐含碳快速增长的重要原因,水电气和制造业是出口隐含碳减排的关键领域。

各个行业的能源效率变动都有效减少了出口隐含碳的增加,其中基本金属及制品、非金属制品、化工制药、橡胶塑料等行业能源效率提升的减少出口隐含碳的能力较强。投入产出系数效应的变动也主要体现在基本金属及制品、非金属制品、化工制药等行业。2000—2012年这些行业的投入产出系数效应最终导致出口隐含碳增加,说明中国参与全球价值链分工体系后制造业的资源依赖、能源消耗比较严重。但2012年之后情况有所逆转,这些行业成为投入产出系数效应减少出口隐含碳的主要行业,说明我国生产制造的产品资源依赖、能源消耗程度有所下降,全球价值链地位得到一定的提升。2000—2007年,非金属制品和基本金属及制品的结构效应分别使出口隐含碳增加了0.11亿吨和0.53亿吨,该段时间出口贸易占进出口贸易总额的比重从52.54%上升到56.09%,增长3.55%;2007—2012年,基本金属及制品、其他设备制造、纺织服装、化工制药分别使出口隐含碳减少了0.18亿吨、0.1亿吨、0.09亿吨、0.08亿吨,该段时间进出口贸易总额中出口占比下降了3.11%;2012—2019年,化工制药、非金属制品、基本金属及制品和其他设备制造分别使出口隐含碳增加了0.01亿吨、0.05亿吨、0.02亿吨、0.02亿吨,该段时间出口贸易占比上升了1.63%,说明出口贸易隐含碳变化与能源密集型产品的出口结构变动保持一定程度的同向变动关系,进一步体现了我国产品出口的资源依赖、能源消耗的特点。基本金属及制品、非金属制品、化工制药等行业的规模效应2000—2019年引起出口隐含碳大幅增加,说明加入全球价值链分工后中国的贸易规模扩大,规模效应是制造业出口隐含碳排放的主要因素。

从经济体分布的角度分析,中国内地的出口贸易隐含碳在主要新兴经济体中占比最高,从2000年到2019年,总效应占比绝对值从49.82%变动为12.17%。虽然占比有所下降,中国内地的出口贸易隐含碳对于主要新兴经济体出口贸易隐含碳具有重要影响,出口贸易隐含碳主要是由于中国内地的贸易规模效应所导致。由表3中数据可知,14个新兴经济体的规模效应在2000—2007年分别引起各经济体出口隐含碳变动139.41%、208.70%、161.69%、168.82%、711.11%、173.47%、538.41%、148.71%、160.40%、172.00%、171.88%、297.50%、675.00%和350.00%,在2012—2019年分别引起793.48%、3.22%、-12.5%、64.85%、-120.00%、96.30%、18.65%、16.51%、-89.74%、109.09%、77.42%、271.43%、183.33%和-600.00%。可见,在主要新兴经济体中,规模效应普遍成为影响出口隐含碳排放的主要因素。此外,从2000—2007年阶段过渡到2012—2019年阶段,只有中国内地的规模效应急速扩大,其他新兴经济体的规模效应扩大幅度较小,且大多数为负。能源利用效率提升带来的碳排放强度下降对各经济体出口贸易隐含碳均有一定程度的抑制作用,但这种抑制作用不足以抵消出口贸易规模扩展对碳排放带来的巨大影响。在结构效应上,大部分新兴经济体在2000—2007年的结构效应为正值,说明该时期大部分新兴经济体的贸易对高碳产业具有一定依赖性,但依赖程度较小;印度尼西亚与墨西哥2000—2012年的结构效应正向变动,但2012—2019年的结构效应为负,说明这两个经济体的结构模式调整减少了其碳排放;中国内地、中国台湾、巴西、印度、韩国、马来西亚的结构效应2007—2012年由正变负,之后的阶段也基本为负值,说明结构模式的调整对低碳发展有利。2012—2019年,俄罗斯、土耳其、新加坡的结构效应仍为正值,说明随着全球价值链分工进一步加强,三个地区的出口模式对高碳产业的依赖性有所增加。因此,中国与主要新兴经济体类似,出口贸易结构都面临着高碳产业的过度依赖,合理控制高碳产业的过快增长,是减少中国等新兴经济体的出口隐含碳排放过快增长的关键手段。

表3 主要新兴经济体出口隐含碳结构分解比较 单位:亿吨

四、主要结论与政策建议

本文基于ADB-MRIO数据库,运用MRIO-SDA结构分解方法对2000—2019年中国出口贸易隐含碳进行了原因分析,得出结论如下:一是从总量来看,自2000年到2019年中国出口隐含碳总体保持增长的趋势,从2000年的8.43亿吨到2019年的29.74亿吨,增幅为252.79%。其中,2011年隐含碳在达到最高值之后开始有所回落,这可能是由于能源利用效率的提高,减排效应很大程度上抑制了出口规模效应所带来的出口隐含碳大幅度上升。隐含碳对中国二氧化碳排放总量的占比从24.9%上升到25.8%,增速远高于主要新兴经济体。按行业分析表明,出口隐含碳主要来源于制造业,而制造业对资源的高度依赖与能源消耗量大的特点导致中国出口隐含碳排放增长速度快。二是结构分解表明,能源利用效率提升有利于减少出口隐含碳,而贸易规模扩张导致出口隐含碳增加,无论是正效应,还是负效应,贸易规模效应都对出口贸易的总效应起着主导作用。制造业对我国出口隐含碳影响较大,而在制造业中,基本金属及制品、非金属制品、化工制药等行业隐含碳变动对出口隐含碳总量变动较为明显,石油炼焦、基本金属及制品、电气设备等行业的出口结构导致出口隐含碳增加,说明中国在全球价值链中主要承担高消耗、高排放行业。制造业与水电气在对出口隐含碳总量增长的正效应在所有行业中占比超过90%,水电气多为制造业的中间产品使用,说明中国制造业出口隐含碳排放问题十分严重。结构效应与规模效应引起的中国出口隐含碳排放在新兴经济体中最为明显,能源利用效率的提升无法抵消规模效应带来的影响。三是嵌入全球价值链的模式鼓励中国制造业发展,但使其偏向能源密集、资源消耗型。能源利用效率的提高有助于减少出口隐含碳,中国各行业碳排放强度仍然远远高于全球主要经济体,但能源利用效率有待进一步提高,低碳技术仍需增强,产业发展模式与结构调整需要进一步优化。四是中国对世界主要经济体的出口使中国承担了大量的转移排放,国际碳排放谈判中以生产地为原则的碳排放责任划分方法对于中国而言有失公平,中国承担的二氧化碳减排责任并不合理。

针对上述结论,本文提出相应的政策建议:一是中国需积极调整对外贸易发展模式,改进全球价值链分工体系中中国制造的产品对资源的依赖程度,严格管制能源高耗型产品出口以缓解能源消耗对减少出口隐含碳的负面作用,增加全球价值链分工优势。二是要主动调整优化中国对外贸易产品结构,积极鼓励服务业及高附加值产业出口贸易的发展,从供给端、生产端推进低碳结构改革。三是在嵌入全球价值链分工的同时,通过企业转型升级、外贸发展方式转变、高端技术创新参与到低碳分工环节,获取高附加值产品制造优势,推动贸易规模、贸易结构等调整,善用全球价值链分工体系,加强对高碳产业产品的进口替代,从而减少中国出口隐含的碳排放,实现绿色环保的贸易模式,在碳达峰碳中和背景下尤为重要。四是在国际减排谈判中,需要基于出口隐含碳数据修正全球碳排放责任分担方案,根据消费地原则合理承担各经济体出口隐含碳排放的减排责任,隐含碳净进口国要在资金、政策、技术支持等方面加大对以中国等为代表的新兴经济体隐含碳净出口国投入,使得各经济体更加均衡地承担全球碳减排责任。