兴国山歌的“创-演”模式分析*

欧阳绍清

(井冈山大学 艺术学院,江西 吉安 343009)

近年来,音乐表演民族志从理论探讨[1]到个案研究[2]均有显著成果,成为民族音乐学经典的表述范式。音乐事象存在于表演之中,并通过表演生成音乐文本,可见,从表演语境中以动态的视角去关注文化持有者如何“制造和表演”音乐的全过程将成为学者如何“写音乐”的方向。民族音乐学的研究也必须重视田野中的音乐表演而非静态的文档材料。萧梅指出:“中国传统音乐的重要认知方式是以演奏家为中心,并以奏(唱)操作行为为核心的注重过程、动态、功能的整体性(Holistic)音乐观。”[3]之后,她以“体验的音乐民族志”以及音乐表演中的“体化实践”视角切入,思考乐人、乐事及其文化的学科命题。因此,在研究民间音乐过程中,从“表演”切入,从乐人“音乐实践——创-演”切入,记录乐人在“人为组织声音”的过程中,窥探一个歌种、乐种或者一个仪式的文化持有者的思想(音乐)观念、内涵和族群认同等文化特质。

兴国山歌是流传于江西省兴国县的独立歌种,也是首批国家级非物质文化遗产。它唐时起宋时兴,至今有千年的悠久历史,经历了数代民间艺人的发展与创造,形成了具有集体形式的、公认的和具有持续性的音乐文化模式。是何种模式影响着音乐及其表演或创作?它有何内在核心?这些问题多有探讨。对于阿兰·梅里亚姆来说,就是“音乐概念化”“为了在一个系统中发挥其作用,每一个人必须首先明确哪一类行为会产生所需的声响,并将之概念化。”[4]而对于认知民族音乐学而言,约翰·布莱金将其概述为“不同风格类型音乐下的认知系统。”各种音乐概念构成了一个基本框架,而社群正是在这种基本框架下来组织音乐。在此“音乐模式”框架下,民间艺人遵循着一条变与不变的共识原则,在音乐“创-演”过程进行创新、文化互渗,从而导致音乐的选择与创造,产生新作品。兴国山歌在活态的传承过程中,经过民间歌手或音乐工作者的不断“创-演”实践,创编了《苏区干部好作风》《绣荷包》《绣褡裢》《当兵就要当红军》等一批具有时代感的作品,并常年在“兴国山歌艺术节”等场合表演,深受广大民众认同。

一、表演理论与音乐表演民族志

当前,“表演”已成为口传艺术研究的中心概念。美国人类学家理查德·鲍曼是“表演理论”研究的集大成者。他认为:“表演是语言使用的一种形式,是一种言说的方式”“是一种交流性展示的模式,其中表演者对观众承担着展示交流技巧的责任,它凸显的是话语生成行为得以完成的方式,而不仅仅是交流行为可能担负的其他多种功能。在表演中,叙事行为本身被框定为一种展示:它被客观化,并在一定程度上被从语境(包括协同文本性语境)背景下抽离出来,允许观众对其内在品性以及引起的反响自由地进行阐释性、品评性的仔细审查。”[5]可见,鲍曼教授关于“表演”概念的界定比较宽泛,如仪式、节日、奇观、戏剧和音乐会等,其本质是“以表演为中心”的一种交流方式,关注的是一定文化语境中表演者的行为和能力以及与关注互动的结果。这种以“表演为中心”的操作关键可用“表演民族志”方式呈现,它不仅关注静态式的文本内容,还将其作为一种动态的“体化实践”的交流行为模式的展示。因此,“表演民族志”是对某一特定社区或群体的音乐表演行为作动态过程和文化范式的一种人类学考察。

对于“音乐表演民族志”而言,强调的是音乐“体验”的描写与表述,将“自我身心”投掷于世界是音乐表演民族志写作的出发点。[6]杨民康在论述“仪式音乐表演民族志”时也有明确界定:“以仪式化音乐表演为对象和路径,借以观察和揭示人们在其音乐表演活动中如何经由和利用音乐表演行为,将观念性音乐表演模式转化为音声表象的过程和结局,并辅以必要的阐释性分析和文化反思。”[7]这两种观点都是人类学“实验民族志”中强调“双主体”格局的表现。前者强调以胡德式“双重音乐能力”的介入,以研究者“自我融入”表演主体中而获得的无限接近“局内人”的操演行为和表述方式,得出音乐表演民族志文本;后者主张以“参与观察”介入,借鉴阐释人类学方法,对表演事项进行全景式的考察与分析,而形成音乐表演民族志文本。因此,从音乐表演民族志视角审视兴国山歌的“创-演”行为,既要长期“参与观察”,又要“自我融入”,以田野工作为絜矩之道,在观演和“体化实践”之间对兴国山歌的表演进行近距离或零距离式的接触,从主位或者内在的视角理解和描述其文化景观。

二、民间音乐“创-演”模式理论

“创-演”概念的提出是由中央音乐学院张伯瑜教授对中国传统音乐如何被创作和表演的过程进行思考,并有意区别西方民族音乐学术语而提出的。[8]众所周知,中国民间音乐的创作和表演往往是一体的,表演者就是创作者,他们是在长期的社会实践和“学艺”的过程中不断积累而成。近些年,音乐学者对民间音乐创编的规律作了一定的探索,从理论上归纳了有关民间音乐旋律发展的“秘诀”,也揭开了一个民间艺人“创-演”背景的内核。

沈洽先生的“音腔论”揭示了根植于中国特定历史文化背景下形成的汉民族音乐体系的基本音感观念和表现形态。他认为:“音腔作为一个整体结构,是一种包含有某种音高、力度、音色变化成分的音过程的特定样式。”[9]它具有重大价值和意义,它诠释了我国民间音乐的本质特征,成为区别于欧洲音乐体系的分水岭。之后,杜亚雄先生从一个概念的所指和能指上对“音腔”与“腔音”进行分辨而提出“腔音说”。[10]两种说法在名称上各具学理,但都指向中国音乐体系之“道”。与沈氏、杜氏针对中国民间音乐体系中“单个音”表现形态上论说不同的是,王耀华先生从“腔音”“腔音列”“腔节与腔韵”“腔句”“腔段”“腔调”“腔套”“腔系”[11]八个方面在“音-句-段-章”层面对中国传统音乐结构作了全面深入的阐释。他的《中国传统音乐结构学》对中国传统音乐的音响组织结构和内部构造、音乐美的思维方式和创作手法、音乐结构所体现出来的文化内涵进行了全景式的论述,是国内首部有关中国传统音乐结构学著述,对于构建“中国音乐话语理论体系”奠定了坚实基础。有关中国传统音乐神韵特质的研究,缘于“音腔”说、辩于“腔音”说、成于“腔系”说,共同总结了中国乐系的独特性。

与此同时,国内其他学者在论述我国传统音乐的音调结构时,也有不同的学术主张。如杨匡民的“三声腔”论[12]、蒲亨强的“核腔”论[13]、赵宴会的“核调”论[14]、 蓝雪霏的“游移”论[15]、 博特乐图的“旋律框架”论[16]、张伯瑜的“音乐模式”论[8]、薛艺兵的“音乐程式”论[17]等。这些学术概念的阐释,目的是从音乐结构出发,探求音乐制造过程中不断变化的表层结构(表演生成中生成的曲调)和相对稳定的深层结构(表演前的传统曲调)的对立统一关系,揭示民间艺人是“如何制造和使用音乐”的,找到他们在“创-演”行为背后的“文化密码”。无论哪种关于民间音乐旋律发展手法的凝练,传统永远是兴国山歌的基础材料,是兴国山歌历久弥新的动力源。在兴国山歌的“创-演”行为中,这类典型性音调(传统文本)不是某一种具体的曲调文本,而是统筹音乐形成的乐思模型,是生成新的音乐曲调的“细胞”。在兴国山歌中,它一般由3个窄音列的腔音构成,形成“徵类”调式和“羽类”调式两种主要模块。在“徵类”调式体系中,其旋律音调一般呈现“高音Do-la-sol”和“中音Re-mi-sol”的底层结构;而在“羽类”调式体系中,旋律音调一般呈现“高音Re-do-la”和“中音Re-mi-sol”的底层结构。这两类调式体系结构,其实就是山歌手常常说的“创-演”“经验”,只不过他们头脑中根本没有调式概念,而只有旋律感的感知体验。他们只通过不断的“创-演”行为来表达知识阶层所谓的“移步不换形”的奥妙。

任何音乐作品都以外在的某种形式而存在。民间艺人在“核腔”的基础上通过“创-演”行为完成一首成品,也形成一次“创-演”经验,我们把这类“创-演”过程称为“模式化”过程。所谓“音乐模式”是指音乐外在形态的一种结构框架。 民间艺人的“创-演”行为就是不断从“核腔”到“模式化”的变化过程。以民间乐曲《八板》为例,它是一个含有8个腔句、每个腔句有8板、各腔句中的板数相乘得64板、加上第5腔句的扩充4板而得成68板乐曲结构。民间乐手或者作曲家以《八板》为“核腔”,经过一定的加花、减繁等艺术加工,演化成《十六板》《阳春白雪》《中花六板》《寒鸦戏水》等各类器乐作品。其实,中国民歌的“创-演”过程也有诸多类似“八板体”模式的现象。如小调中的时调,在广泛而久远的传唱变异中,形成了较为稳定的基本旋律框架结构且具有很强的地方适应能力,有“孟姜女调”“剪靛花调”“鲜花调”“银纽丝调”“无锡景调”“妈妈娘好糊涂调”“摘棉花调”“绣荷包调”“正反对花调”“叠断桥调”等众多曲牌类的民歌小调原型,经过民间艺人的不断“创-演”,形成了体量庞大、流传全国的“歌系”。如“孟姜女调”,其基本形态为徵调式,四句体乐段,各腔句篇幅整齐、匀称,落音分别为商、徵、羽、徵,是典型的“起承转合”式腔段结构,也是典型的汉族音乐思维习惯的体现。以它为“音乐模式”而“创-演”的民歌有《月儿弯弯照九州》《尼姑思凡》《叹十声》《琵琶记》《寡妇祭坟》《送才郎》《长工谣》《十杯酒》《梳妆台》等变体形式。民间艺人虽然缺乏理论上的归纳,但在不断的“创-演”行为中越用越活。

中国民歌是在这“核腔”和“核腔”变体的相互关系中展开自身的音乐思维,既体现着“核腔”传承的稳定性,也展现了民间艺人的个体创造力。张伯瑜在论述中国传统音乐“创-演”的基础时引入了“音乐模式”概念,总结了“材料模式”和“规则模式”是中国传统音乐演绎的“双重模式”。材料模式提供的是作品的基本素材,而规则模式提供的是基本素材的基础上进行法制变化的方法,最终形成的是完整作品。[8]其实,二者也是民间艺人即兴表演或创作的主要途径,并可以习得。在音乐表演民族志中,我们不断强调“体化实践”,用“身体”融入音乐活动中,不论对研究对象或者对研究者而言,都是活的“音乐能力”的最佳途径。

三、兴国山歌“创-演”模式分析

20世纪末期,以《写文化》为代表的系列著述标志着人类学民族志写作呈现出表述危机,田野中的诸多问题受到学者的反思,而社会批判主义、女性主义、修辞学、艺术学的理论与方法被介入到民族志写作实践中。表演民族志作为实验民族志的写作形态之一被人类学逐渐采用。表演民族志是民族志学者打破以往以文本形式呈现田野调查的惯例,通过雇佣演员将其搬上舞台,使观众从情感、感官、动觉3方面体验并参与表演情境中的一种民族志呈现方式。[18]相对于传统“文本民族志”而言,表演民族志融合了表演者、研究者、观众与舞台的综合关系,实现了在场“共时共享”的情境体验,因此具有体验性、表演性、艺术性等特点。以强调“体化实践”为核心的“楽”文化研究,合成民族音乐学文本书写的“音乐表演民族志”,既有研究者“在场”的聆听、有表演者“在场”的表演,也有广大民众“在场”的共鸣,这种“体验”与“感官”的音乐学研究,则是其内在的核心表达。它在涂尔干看来是“感觉”与“概念”的关系,而在索绪尔看来则是“言语”与“语言”的关系。这种从“感觉”或者“言语”角度去分析民间音乐的“创-演”行为,突出显示了民族音乐学研究“场域”观。

(一)以传统曲目为母本材料的“创-演”模式

这种创编模式主要是以一首传统民歌为母体,创编者通过一定的作曲技法和演绎方式将传统民歌素材和现代作曲技术相结合,将原来篇幅短小规整的民歌体改编成篇幅较大、具有叙事性、戏剧性的大型声乐艺术作品,并使其符合新的时代特色和审美需求,如作曲家王志信对《兰花花》《孟姜女》《木兰从军》和《桃花红杏花白》等传统民歌的改编与创作,就是这类改编型创作模式的代表。这种材料模式的“创-演”手法不同于冯光钰先生概述的“同宗民歌”,也不同于京剧等传统唱腔中的程式化或戏曲中的曲牌。它们虽然都脱胎于一个“母体”,但对“母体”的发展变化存在着与“同宗民歌”“程式化”和“曲牌”在作曲技术、表演形式上均有不同的艺术处理。在这类兴国山歌的“创-演”模式中,其材料模式主要体现在对《苏区干部好作风》《打支山歌过横排》等传统歌曲改编与表演。以《打支山歌过横排》为例,它现有的传统“母本”是20世纪七八十年代沈洽等人在赣南地区根据刘承达的演唱记谱而成,《赣南民歌集成》收录此曲并传唱至今,同时也作为高校《中国民间音乐》课程“客家音乐”章节的代表性曲目在高等音乐教育中传承。兴国山歌能够声名远播,成为国家首批非物质文化遗产保护项目,和这些山歌的传承与传唱广泛是密切相关的。为应和新时代人们对传统民歌的审美倾向,兴国县文化馆的姚荣滔(编词)和二古月(编曲)等人,以经典的《打支山歌过横排》等兴国山歌曲目为“母本”,融合旋律发展手法、配器手法与多声部技术,将原曲四个乐句的“母本”山歌发展成一首容量大、篇幅长的大型多声部形式的重唱声乐作品。二古月先生告诉笔者:“兴国山歌是新时代赣南音乐创作或改编的文化母体,找到母体、潜入母体,我们要一手伸向传统、一手伸向生活,要写出别人没有的东西,不能走别人的路。”强调地方音乐特色是他们创作或改编的出发点,而初衷则是弘扬地方音乐文化。

据笔者多次考察兴国当地的文艺表演得知,在创作层面,从传统“母本”《打支山歌过横排》到“新版”《打支山歌过横排》,其实是在官方、学界、民间的“共谋”下进行的一种文化建构形式。对于官方而言,身为体制内的两位创编者担负着保护和传承兴国山歌以及让兴国山歌在新时代再放光彩的时代责任;对于学界而言,学者们也时刻关注着在社会转型时期,民间音乐如何适应时代变迁而呈现的音乐样态;对于民间而言,当地民众更希望兴国山歌有更多的音乐作品和演绎方式,以达到人们对地方音乐的文化认同。在表演层面,无论哪种版本,它只是用乐谱符号将瞬间即逝的音乐记录成固化的一种文本形式,需要通过“表演中”,将固化的乐谱符号转化为一次次演唱的记录,形成不同的“演唱版本”,创造出一个新的形式,而这种形式可能体现在唱词上、风格上、音乐形态意义上。这类“创-演”模式先有“表演前”的“乐谱文本”,因此,它的表演主体和创作主体既可以是同一的、也可以是分离的;既可以是民间艺人,也可以是经专业音乐教育培养出来的演唱者,它们都可“依谱行腔”,完成自己的一次音乐表演,形成自己的“特定的歌”。

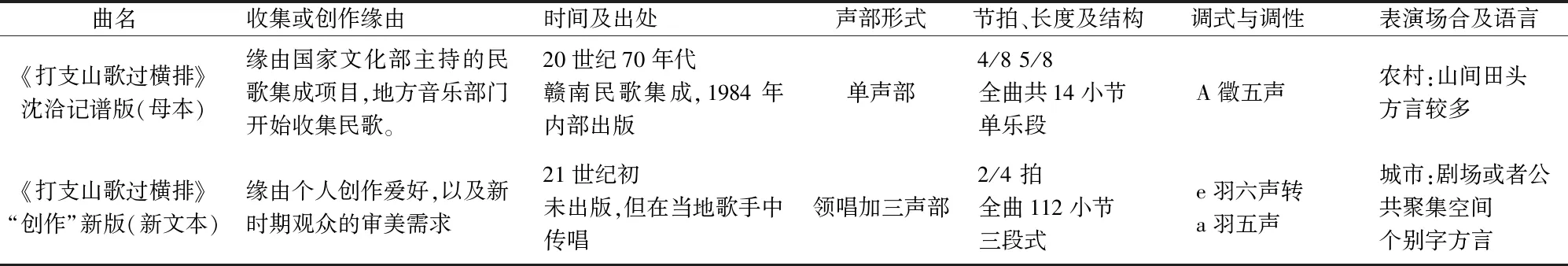

表1 《打支山歌过横排》“母本”与“新文本”二者之间的“创-演”比较

如表1分析,从“文本-表演-语境”三维角度看,《打支山歌过横排》在时过境迁的文化语境中,从文本到表演都已经发生了明显的变化,但不变的是民众对兴国山歌的文化追寻与文化归属感没有变。应该说,这类“创-演”模式并非只体现在兴国山歌的变迁上,对于口传性质的传统民歌而言,当传统文本遇到现代语境,必然会形成新的音乐文本,这就是传承过程中的“创新”或“创作”。笔者认为,兴国山歌在不同时段的发展语境中,必然还会“创-演”出更多的“音乐文本”,形成围绕A为母本文化的“A+”系列作品而成为“新民歌”。如果以人类学“种族”发展理论来分析,可借用美国人类学家卡勒顿·库恩的“烛台理论”来解读,不论它有多少盏烛灯,都源于一个共同的基座。对于兴国山歌的创承者或创作者而言,兴国山歌的“创-演”都将以传统山歌为“基座”,创作出新的“表演-语境”下的新文本,《打支山歌过横排》只是其中一个代表。

(二)以山歌比赛(表演)形式的“创-演”模式

在民间,山歌比赛是一种常见的表演形式,展现的是山歌手的即兴演唱能力、即兴编创能力以及表演功底。在笔者考察的兴国县,兴国山歌擂台赛是“兴国山歌艺术节”的重要组成部分,每年举办一次,现已连续10年,涌现了多位兴国人熟知的山歌能手,如徐盛久、郭德京、谢爱莲、张声荣、张继贵(已故)等。根据《第十届兴国山歌艺术节兴国山歌擂台赛活动实施方案》(2018)的实施细节,比赛分为预赛和复赛两部分,通过抽签的方式进行两两对决,单号为擂主,胜者进入下一轮复赛,复赛成绩前18名参加决赛;比赛时先由单号发歌,双号歌手根据单号歌手的提问与其打擂,打擂时间不超过10分钟,以敲锣为号结束;比赛还要求山歌手围绕“山歌颂党恩 共筑中国梦”为主题,山歌演唱必须符合客家原生态山歌韵律,内容紧扣主题,意境含蓄,善用比喻、双关、歇后语等修辞方法,语言生动通俗,活泼有趣,吐词清晰,力戒空洞说教;歌手即兴演唱内容必须含有“改革开放四十年、客家山歌要弘扬、客家妹子顶呱呱、精准扶贫暖人心、阿哥要连尽管连”等内容;擂台赛歌每首山歌不得超过12句,定题赛歌时,擂主思考时间不得超过15秒,赛歌时每首歌的上下句间隔时间不得超过5秒,山歌中的声韵,均以歌手当地客家方言声韵为准。以上方案在演唱主题、接歌时间、演唱长度等方面作了明确的规定,突出体现出歌手的即兴创作能力。此时,歌声并不是观众的关注点,而能否顺利在规定时间内接歌并连续不断演唱才是观众的关注点。歌手的“创-演”能力才是其稳操胜券的法宝。

以山歌比赛形式的“创-演”模式主要体现在“表演中的创作”这一主体思维。对于歌手而言,表演的那一刻就是创作,比赛也许不是为了表演,而是以表演的形式即兴创作。山歌比赛的夺魁者,在人们的印象中首先是会即兴创作,然后才是能唱兴国山歌。与“有谱可依”的舞台表演者不同,山歌手的表演完全是“不靠谱”,是依靠经过长期学习与实践得来的、具有一定稳定性的“程式”或“模式”来完成“表演中的创作”过程。在本文中,笔者将其概括为“创-演”模式,其实,“创-演”模式的背后是歌手对兴国山歌创作“程式化”经验的获得。米尔曼·帕里在研究口传史诗把程式界定为“在相同的格律条件下为表达一种特定的基本观念而经常使用的一组词”[19]同样适用于兴国山歌手们在“创-演”过程中的“创作套路”。因此,这类“创-演”模式在民间看来是“套路”,而经学者的分析则得出了上文提到的“腔音”“腔套”“游移”“旋律框架”“核腔”等学术概念。

(三)以“跳觋”仪式为表演语境的“创-演”模式

在人类学研究的视野和意义范畴内,仪式可以表述为一种“社会行为”,它既可以理解为按一定的文化传统将一系列具有象征意义的行为集中起来的安排或程序,也可理解为一种表演中的交流形式。维克多·特纳认为:“仪式是一种通过表演形式进行人际交流和文化变迁的‘社会剧’。”[20]也有学者认为:“仪式是按计划进行的或即兴创作的一种表演,通过这种表演形成了一种转换,即将日常生活转变到另一种关联中。”[21]以上两种观点都强调了仪式的表演性和互动性。埃米尔·涂尔干也对仪式表演有着独到的见解,认为“仪式是社会关系的扮演”,而社会关系是无形的和抽象的,但通过仪式聚集时,采用象征符号和象征行为,通过戏剧化的表演或展示形式达到对社会关系的理解。沿着涂尔干的思路,我们是否可以认为,如果想了解一个社会及其社会文化或社会关系,以及这些关系的内在结构,仪式将是一个直观性的、动态性的窗口。从这个意义上理解,仪式成为对话和交流的“媒介”和“工具”,人们可用语言的、身体的、行为的表演形式展开“文化表演”。在兴国,“跳觋”仪式已植根于当地传统习俗和民间信仰的传统之中,成为为民众祈福、消灾、驱邪和治病的“民间良方”,具有广泛的群众基础和内在的文化认同。兴国“跳觋”仪式主要包括“藏禁”和“开禁”两类,主要由“装坛、请神、接师、行罡、解粮、祝赞、上表、祭将、破胎(上天桥、团花)、藏禁、送神”等仪式环节构成。[22]大量的仪式实践证明,音乐是民俗仪式中的一个环节,音乐既是仪式现场的信仰表象,也是贯穿整个仪式中系列象征性行为的主线。对于“跳觋”仪式而言,兴国山歌作为“声音符号”成为串联各仪式环节的主线并和仪式其他文化符号融为一体,共同“通过仪式”完成“文化表演”,以达到民众的心理期待与诉求,仪式才具有意义。诚如学者说:“仪式根本上是一种表演,通过这种表演,神圣与世俗的社会存在得到划分,一种人的存在的物质性和世俗性被排斥在仪式之外,而一种超验的人的精神存在以及神圣性得以进入并得到表达。这种表演很像一种舞台表演,文化和意义借助这种仪式性的表演而得以展现,或者观看者可以从仪式表达中心照不宣地领会到仪式背后的意义。”[23]音声是仪式的主线,表演是仪式的桥梁,二者通过执仪人的行为得以完成。

关于“表演”与“创作”的关系,笔者认为阿尔伯特·贝茨·洛德的论述很有见地,对我们的研究很有启发。他说:“每一次表演都是具体的歌,与此同时它又是一般的歌(generic song)。我们正在听的歌是‘特指的歌’(the song);每一次表演的意义不限于表演本身;每一次表演都是一次再创造。”[24]若参照洛德关于口传艺术表演的观点,再结合人类学关于仪式表演理论中“每一次表演都是一次创作”的思维来理解“跳觋”仪式中“表演”兴国山歌“创-演”行为,那么,觋公师傅每一次执仪既是一次表演行为,也是一次创作行为。从表演层看,觋公师傅在每一次的执仪过程中都要严格遵守仪式的环节,具有程式性和可复制性;从创作层面看,觋公师傅需要根据主事人不同的心理诉求而采用不同的仪式音声与之对应,具有象征性和即兴性。在笔者随访觋公师傅张继贵、张声荣执仪的“藏禁”与“开禁”的“跳觋”仪式中,执仪人以“音声表意”“音声行事”的仪式仪轨过程中,演唱兴国山歌成为沟通执仪人、主事人和参与人(亲戚或同村人)的媒介,成为三者有效的交流模式。[25]在“藏禁”仪式中,执仪人需要根据“花童”的实际情况,祝赞他(她)家庭美满并能平安健康成长;在“开禁”仪式中,执仪人需要根据“少年”的实际情况,祝赞他(她)考取功名,光宗耀祖等。在以上“藏禁”或“开禁”仪式中,执仪人除了完成仪式本身的“祝赞”环节之外,还需要根据参与人提出的“演唱主题”随时演唱,以活跃仪式现场的气氛。这种以仪式为语境的“创-演”形式虽具有一定的程式性与稳定性,但在“创-演”过程中,执仪人还需在表演中即兴创编声音文本,以“音声”之形“表意”,达主事人的心理需求。在仪式中,执仪人以表演为出发点,将兴国山歌传统与仪式实践联合,在表演中完成每次“创-演”行为,并创作一次“可阅读”的声音文本。

梅里亚姆十分强调行为在音乐研究中的重要地位及意义,并将其概述为身体行为、概念性行为、社会行为和学习行为。他说“音乐不仅是乐音,生成乐音的过程伴随着必要的人类行为。音乐不能存在于人类行为和支配的范围之外。”[26]音乐表演即为一种行为过程,将“表演”纳入音乐行为的研究尽管和20世纪60年代末民俗学界兴起的“表演理论”不尽相同,但把“表演”放在整个学科的中心地位,的确是高度契合的。从以上分析的兴国山歌的三种“创-演”模式来看,它有“表演前创作”和“表演中创作”两种类型,最终在“表演前—表演中—表演后”的时间过程中展开,而形成“表演后”的“文本”。“表演前创作”的“文本”适合于舞台化的表演场合,而“表演中创作”的“文本”适合于仪式化的聚合性表演场合。按音乐表演民族志方式以音乐表演为路径探求音乐行为背后的观念性的文化模式的思路,“创-演”模式正是我们探求不同历史语境中的“人是如何创造(制造)音乐”等问题的途径之一。