工程教育专业认证背景下的形成性评价

史敬灼

工程教育专业认证背景下的形成性评价

史敬灼

(河南科技大学电气工程学院,河南 洛阳 471023)

形成性评价是一种教学方法,是以课程教学过程中的过程性评估为基础的因材施教,其目的是为了有针对性地持续改进教学活动。通过形成性评价,可以在课程教学过程中考察和评估学生的学习状态,及时发现问题并予以纠正,帮助学生达成课程目标。本文介绍作者在本科电气工程及其自动化专业“电力电子技术”课程教学中进行的形成性评价尝试。

工程教育;认证;课程教学;形成性评价

0 引言

专业建立面向产出的评估机制,并基于评估结果实施持续改进,是工程教育专业认证的基本要求。在这一评估机制中,毕业要求达成情况评估是检验人才培养成效的核心[1],而课程目标达成情况评估则是毕业要求达成情况评估的基础。因而,工程教育的关键在于其基础实施阶段,即专业教师根据“面向产出”的教学大纲实施的课程教学活动[1]。

工程教育专业认证要求课程应有能够有效支撑相应毕业要求的课程目标。课程目标指明了学生学习课程之后应达到的能力水平,专业教师实施的课程教学活动应保证课程目标的达成。那么,专业教师应该如何实施教学活动来达成课程目标,进而保证课程目标达成情况评估的有效性和可信度?这是专业在申请工程教育专业认证过程中需要解决的一个关键问题。针对这一问题,工程教育认证标准(2022年7月15日发布)指出,应“对学生在整个学习过程中的表现进行跟踪与评估,并通过形成性评价保证学生毕业时达到毕业要求”。基于此项要求,考察专业核心课程是否通过形成性评价来促进学生毕业要求的达成,从而保证其课程目标达成情况定量评估真实可信,已经成为当前工程教育专业认证的重要观测点[1]。

在国际一流高校的教与学组织中,形成性评价已成为常态。近年来,国内高校的形成性评价教学研究与实践逐渐开展,有中国特色的形成性评价方式方法正在形成。解放军理工大学(现解放军陆军工程大学)是国内较早开展相关工作的高校[2]。该校“电工学”课程成绩中,实验、小论文撰写、课前5min快速测试、平时成绩(含平时作业、课堂表现和课堂随测)、电工电子设计竞赛特长展示、期中考试、期末考试依次占比15%、15%、10%、15%、5%、10%、30%。上述形成性考核形式涵盖了学生学习过程的主要方面,随后文献所表述的具体形式也基本都在这一范畴之内。更有意义的是,文献[2]不仅已经基于形成性评价来改进教学,指出“导教”、“促学”[2-3],而且注意到实行形成性评价必然带来教师工作量的增加从而影响其可持续性,指出“必须推动网络化考核,实现考核管理和信息分析的自动化”。这是实践感受,也是有前瞻性的。

近几年,学习通、雨课堂[4]、智慧树[5]等线上教学平台的出现与持续改进,可以在一定程度上减少教师工作量,在客观上推动了形成性评价的普及。一项2022年的调查结果表明[6],75%的教师支持使用形成性评价。在这种形势下,对形成性评价进行理论与教学实践研究[7],从而为其常态应用提供借鉴和引导,具有明确的现实意义。

近年来,作者在本科电气工程及其自动化专业“电力电子技术”课程教学中尝试实施形成性评价,及时发现学生学习问题,予以有针对性的矫正,并对教学活动进行持续改进。下面介绍这些尝试的具体内容。

1 形成性评价与课程目标的对应关系

形成性评价是课程教学活动的一部分,其设计与实施过程应与课程目标相匹配,并有效支撑相关毕业要求的达成。在讨论形成性评价措施之前,首先应明确课程的学习目标、课程学习目标对专业毕业要求的支撑关系,以及形成性评价与课程学习目标之间的对应关系。“电力电子技术”课程目标如下。

课程目标1:掌握各种基本电力电子变流电路的工作原理、设计分析方法和控制机理,能够综合运用所学知识来分析电力电子电路与装置设计中的复杂工程问题。

课程目标2:能够综合应用数学、电路和电力电子技术等基础知识,对电力电子技术领域工程问题进行识别和表达。

课程目标3:掌握电力电子电路的基本结构,能够根据具体的技术要求,辨别电力电子电路中的关键环节,设计电力电子电路中的主要参数,并对电路工作过程进行分析与评价,获得有效结论。

课程目标4:掌握基本电力电子电路及装置的实验技能及调试方法。能够对基本电力电子电路进行实验研究,综合运用所学知识来分析实验中出现的问题,并对电路输入输出特性及性能进行分析与评价。

课程目标5:理解电力电子技术作为一项节能环保技术对实现环境保护与可持续发展理念的重要作用。

课程目标6:掌握并践行社会主义核心价值观,能够应用辩证唯物主义等马克思主义立场观点方法分析电力电子技术问题,促进精益求精的大国工匠精神养成。

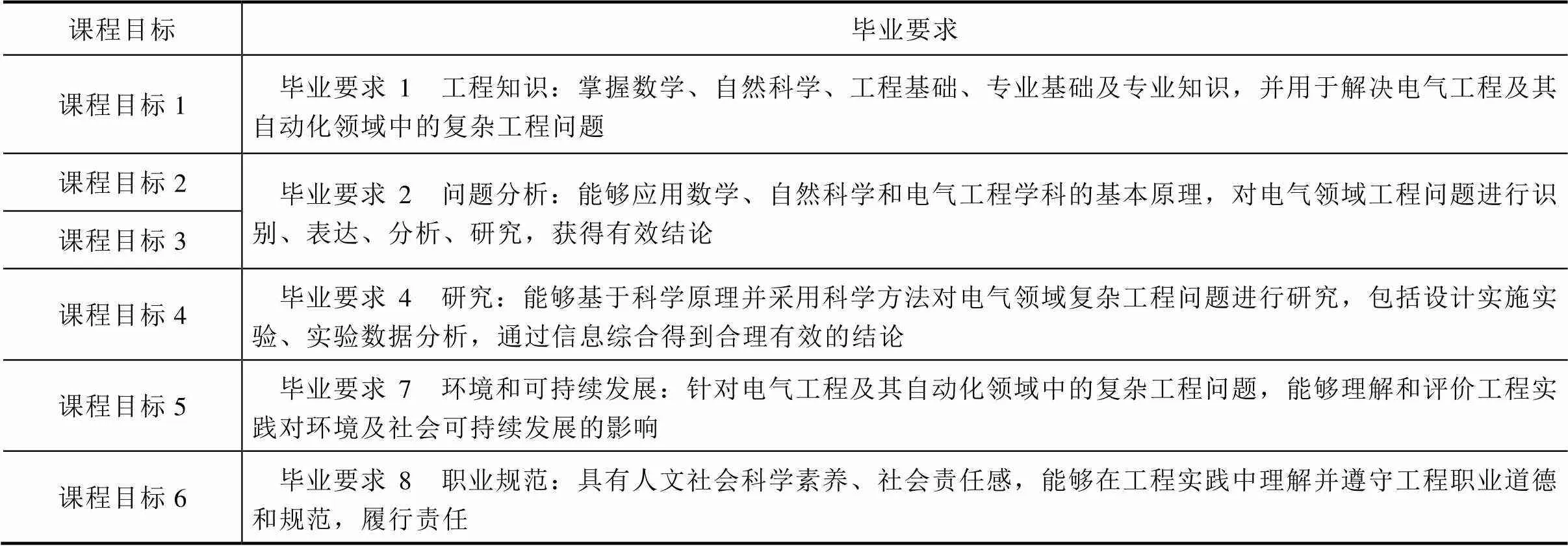

上述课程目标与专业毕业要求之间的对应关系见表1。

表1 课程目标与毕业要求的对应关系

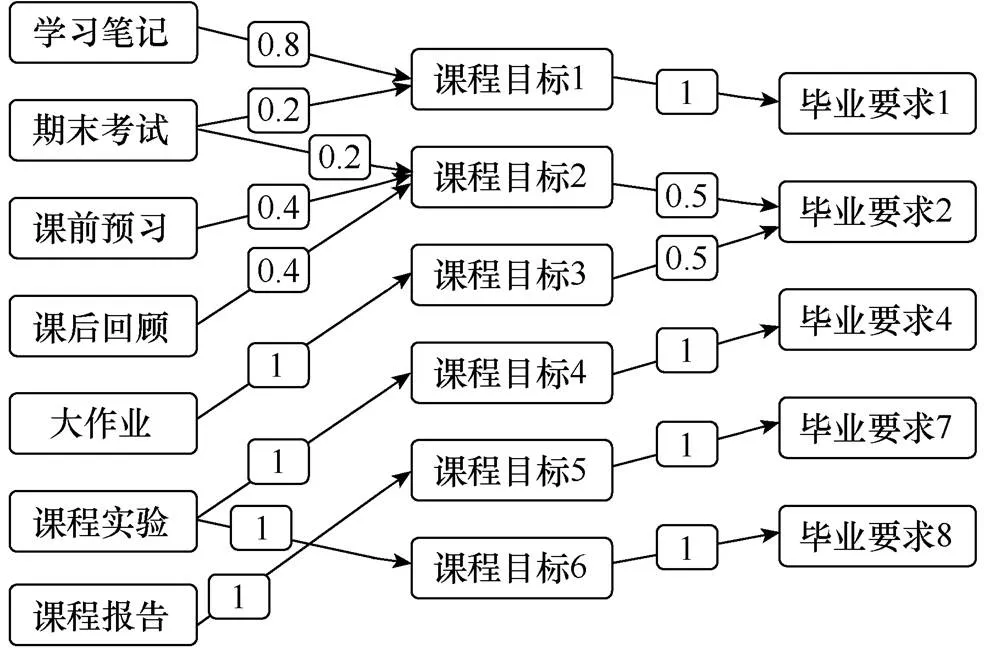

本文所述形成性评价包含课前预习、课后回顾、章节学习笔记、大作业、课程实验、课程报告六个环节,形成性评价各个环节的考核成绩之和为课程平时成绩,再加上期末考试成绩,构成课程考核成绩。图1给出了六个形成性评价环节和期末考试与课程目标、毕业要求之间的对应关系,图中连线表示对应关系,线上数字为权重值。其中,课程实验的得分值经分解后,分别支撑课程目标4和课程目标6。图1同时还反映了课程目标与毕业要求之间的支撑关系,表明了“电力电子技术”课程对相关毕业要求的支撑情况。将多门课程对同一毕业要求的支撑情况进行汇总,可以评估该毕业要求的达成情况。

图1 “电力电子技术”课程形成性评价与课程目标、毕业要求的支撑关系

图1中非1权重值的具体取值,取决于相关考核环节的具体设计。以期末考试为例,试题的难易程度、覆盖面大小,试题是以知识型题目为主,还是以能力型题目为主,甚至试卷套数、是否教考分离,都可能是在确定其权重值时需要考虑的因素,以保证课程目标达成情况评估的有效性。

2 形成性评价的具体措施

图2给出了六个形成性评价环节和期末考试成绩在课程考核成绩中的占比情况。

图2 形成性评价各环节在课程考核成绩中的占比情况

应注意的是,图2所示分值及占比情况与图1给出的权重值是不同的,分属两个不同的体系。图1所示支撑关系,用来进行课程目标达成情况的定量评估,其目的是为教师持续改进课程教学活动提供基础和依据,权值反映了具体的评价环节与课程目标之间的匹配关系。图2所示分值用来决定课程考核成绩。学生关注自己的课程成绩,而不关心课程目标达成情况,因而课程成绩成为教师用来引导学生学习的主要手段之一。于是,教师对图2所示分值比例的确定,以能够引导学生和教师一起完成课程的各项学习任务、并潜移默化地达成课程学习目标为目的,通常更多地反映了学生如何看待课程考核成绩的主观因素。

下面简要介绍形成性评价各环节的具体做法。

2.1 课前预习

上课前一天早上,教师通过“雨课堂”向学生手机推送“预习课件”,说明下次课要讲授的教材章节,要求学生按照预习课件的指引,提前预习教材相关章节,有时还需查阅相关课外资料。在雨课堂中,将课前预习的完成时限设置为上课前5min截止,以便教师能在课前掌握学生预习状况,有针对性地调整讲授重点或节奏。

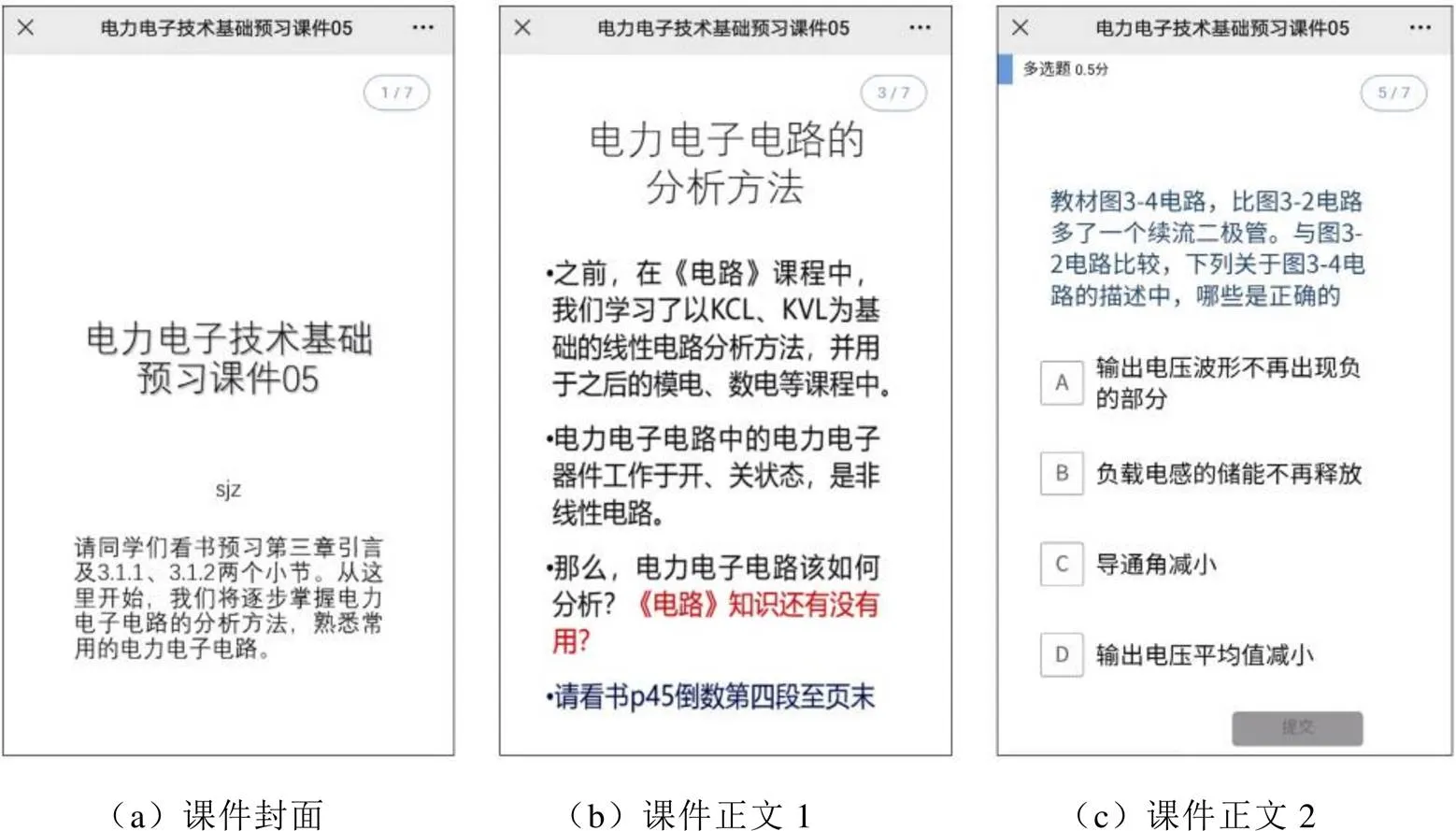

预习是学生自主完成的一个学习环节,如何尽量保证预习效果,是在设计预习课件时需要考虑的首要问题。作者的“电力电子技术”课堂教学采用“问题导向式”授课方法[8],以提出问题、分析问题、解决问题的方式来讲授课程知识。与之对应,也为了提高学生的预习兴趣,作者在预习课件中设置引导性的疑问,并针对预习内容设计选择题,让学生在寻求解答的过程中完成预习。预习课件中的全部选择题和大多数疑问都是基础性质的,只要学生认真预习教材就可以得到正确解答。也有少数疑问会深入一步,希望引导学生课前思考,以便与随之而来的课堂教学相衔接。

另一方面,为了巩固先修课程所学知识、引导学生主动运用已有知识来解决预习中的问题或是进行对比、分析与评价,预习课件注重将本课程未学知识与学生已有知识相关联,并将不同课程知识串联起来,使知识系统化,以加深理解。

图3给出了几页预习课件的手机截屏图片。文献[9]给出了“电力电子技术”课程的全部预习课件内容,有兴趣的读者可以参考。

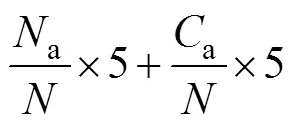

课前预习环节在课程考核成绩中占比10%,满分10分。计分包含完成分与答题分两部分。如前述,课前预习利用“雨课堂”平台来完成,雨课堂会根据内定的规则来自动判定每位学生是否完成了此次预习任务并记录。每次预习课件中包含一道或两道选择题,题目总分为1分;雨课堂会按照教师预设的标准答案自动判定并记录选择题的得分。课程结束时,课前预习环节的总成绩为

图3 预习课件(手机截屏)

式中:为本课程布置的总预习次数;a为该生完成的预习次数;a为该生选择题总得分。

2.2 课后回顾

这里所说的课后回顾,源自工程教育CDIO(conceive, design, implement, operate)体系。国外学者对学习过程中记忆能力的研究表明,如果学生在听完教师授课之后的较短时间内,能够将教师所讲知识在自己头脑中仔细回想一遍,可以有效延长记忆时间从而提高整体学习效率。事实上,这样一个回想的过程,也是在通过学生自己的思考,将刚刚听来的知识变为自己所思所想,既是消化吸收,亦可拾遗补缺、深思求证,是学习的必需步骤。

课后回顾的具体形式是,每次课后5min,学生手机都会收到雨课堂推送的“课后回顾”主观题如图4所示,限当天完成。该题要求学生课后回想讲授内容,然后绘制一个图形,用自己的话来描述今天课堂所学内容的逻辑关系。图形的具体形式,可以是“思维导图”,可以是“流程图”,也可以是学生认为更适合表达自己的认识和想法的自创图形形式。学生完成回顾之后,在雨课堂中提交所绘图形的照片即可。

这里有两点需要说明。一是要求学生回顾教师所讲,而不提倡按照教材回顾。其原因是,教师课堂所讲是经过教师重新组织的知识,更利于提高学生的学习效率。二是绘制图形的形式。为使课后回顾有据可查,又能较好地反映学生回顾的成果,要求学生绘制一个图形。工科课程知识往往具有较强的逻辑性,学生比较熟悉的思维导图并不完全适用于表述这类知识关系。题目中提及思维导图,只是在告诉学生可以怎样做,同时鼓励学生采取更合适的方式来表达自己所想。

课后回顾环节在课程考核成绩中占比10%,满分10分。每次课后回顾的满分为1分,教师批阅学生提交的图片,给出有针对性的评语并打分。若学生未按时提交作业,计0分。如果学生上交的作业存在相互雷同,则对相互雷同的两位学生都计负分。课程结束之后,课后回顾环节的总成绩为

式中:N为本课程布置的课后回顾次数;Nb为该生课后回顾的累积得分。

2.3 章节学习笔记

课后回顾是对一次课的思考,章节学习笔记则是在完成一章学习之后的再思考。在形成性评价过程中设置这一学习任务,不仅希望学生在大学仍然坚持写笔记,更希望学生能够把笔记写得更深入,用自己的话来写自己的思考和理解,通过写笔记来切实掌握基本电力电子电路的原理与设计、分析方法,为自主解决复杂工程问题提供良好基础。同时,也可以锻炼学生的书面表达能力与运用批判性思维来获取新知识的能力。

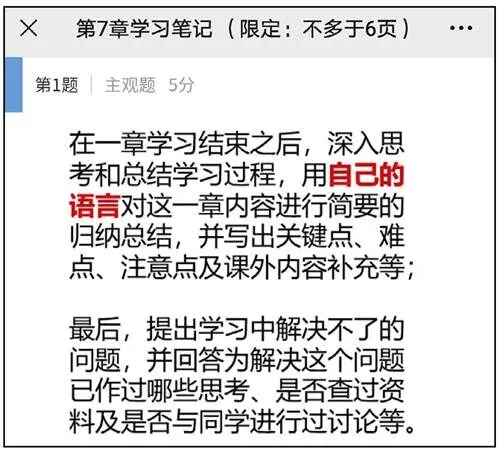

章节学习笔记的实施过程是,在“电力电子技术”第一、二、三、四、七章学习结束之后,通过雨课堂向学生手机推送“第X章学习笔记”试题如图5所示,答题时限为一周。学生将自己手写的笔记拍照之后,在雨课堂中上传图片来完成答题。

图5 雨课堂推送的学习笔记试题(手机截屏)

试题要求学生深入思考和总结这一章的学习内容,用自己的话对这一章内容进行归纳总结,并写出关键点、难点、注意点及课外内容补充等;最后,给出学习中解决不了的问题,并说明为解决这些问题已经做过哪些思考,通过什么途径、查过哪些资料、是否与同学进行过讨论等。虽然问题导向式的授课过程为学生的思考提供了基础,但学生仍然需要深入思考,才能较好地用自己的话来完成笔记。

课程第五、六章不要求学生写笔记的原因,不是这两章不重要,而是因为在第五、六章的授课时段内,会安排大作业和课程实验。考虑到学生学习时间占用量,为保证学习效果,不再布置笔记。而在第七章授课时段之后,学生将进入考试季,也不再布置笔记。

在课程的起始阶段,不少学生还是以“看一遍书、边看边记、看完记完”的方式来写章节笔记,笔记被写成了缩编的教材。为了引导学生逐步掌握思考方法[10],除了进一步强化问题导向的课堂教学方法、注重思路引导之外,教师对每位学生的笔记都给出有针对性的评语,一步一步引导学生达成课程目标。

通过教师的引导和学生的逐步尝试,越来越多的笔记体现出了学生的思考,越来越多的学生能够用自己的语言来写笔记。

针对一些学生的学习笔记缩编教材的问题,在布置学习笔记任务时限制笔记的页数,对督促学生改进学习方式起到了一定的作用。

学习笔记环节在课程考核成绩中占比20%,每份笔记满分4分。课程结束之后,每位同学所有笔记的成绩之和,即为学习笔记环节的总成绩。

2.4 大作业

传统的课后作业往往选自教材列出的习题,常年不变,且多为模仿型、知识型题目,学生只需死记硬背就足以应付,不利于能力培养。大作业针对课程目标,拓展深度,提高挑战度,在增加训练量的同时,也具有符合课程目标要求的跳一跳能达到的难度。具体的大作业题目可参见文献[4, 10-11]。

大作业的布置方式同样是通过雨课堂推送至学生手机,限时3~5天,由学生小组完成。大作业环节在课程考核成绩中占比15%,每次大作业满分5分。课程结束之后,全部三次大作业的成绩之和,即为大作业环节的总成绩。

2.5 课程实验

课程的实践教学环节对达成课程目标具有重要作用。“电力电子技术”课程包含课程实验、课程设计共两个实践教学环节。其中,课程设计单独设课[12],不归入本课程的形成性评价范畴。

为加强能力培养,引导学生面对实际、多思考、勤实践,使学生在解决实际工程问题中锻造能力,作者对课程实验的内容和组织形式进行了彻底改革,抛开插线面板式的实验台,教师自己设计与课程目标相匹配的实验电路,制成实验电路板作为实验装置。学生实验从阅读实验指导书进行预习、熟悉电路原理图、手焊电路板开始,然后调试电路板并在自己的电路板上进行研究型的电力电子技术实验。通过自主研学的实验过程,培养学生主动探索、勇于实践的素质和精益求精的工匠精神,推动学生从被动式学习向以能力培养为目标的主动式学习转变。

课程实验组织形式为,学生在雨课堂中完成自由分组,然后每个小组用三周的课余时间,在全开放实验室共同完成三个课程实验并按照教师提供的实验报告提纲撰写实验报告[11]。

“电力电子技术”课程设置3个必开实验。课程实验环节在课程考核成绩中占比15%,每个实验满分5分。课程结束之后,三次实验成绩之和,即为实验环节的总成绩。

课程实验与前述大作业均为小组完成。作者尝试实施形成性评价之初,将小组成绩记为组内每位学生的成绩,即每位组员的成绩均相同。在实施过程中,发现有个别学生不做实验、搭车得分的情况。针对这一情况,为了鼓励全部学生都积极参与小组学习,在小组完成的作业中引入了学生自评+互评的“贡献度”,小组每位成员的得分由小组成绩和个人贡献度来决定。

2.6 课程报告

形成性评价的具体方法应与课程目标要求相匹配。应针对具体的课程目标、毕业要求的内涵要求,设计相匹配的形成性评价方法。如前所述,“电力电子技术”课程目标需要支撑两个非技术类毕业要求7、8。对于用来支撑毕业要求7的课程目标5而言,具体要求限定在“理解”层面,撰写课程报告是可选的形成性评价方法之一。

具体来说,在教师简要讲授联合国可持续发展目标及电力电子技术对其支撑作用之后,布置学生在阅读教师提供资料、自行查阅资料的基础上,按照下述题目要求撰写一份课程报告。

电力电子技术是一项节能环保技术,对实现环境保护、可持续发展、碳达峰/碳中和(双碳)目标具有重要作用。请同学围绕如何利用电力电子技术来促进“联合国可持续发展目标”“双碳目标”达成,撰写一份技术报告。报告题目可以是:

1)电力电子技术与风力发电。

2)电力电子技术与太阳能发电/光伏发电。

3)电力电子技术与电池储能。

4)同学自拟题目,但题目及报告论述内容须符合下列撰写要求。

撰写要求:

1)这份报告的内容应包含对联合国可持续发展目标7、目标13及我国“双碳目标”的论述,并由此引出上述风电、电池储能等论述主题。

2)这份报告的内容应以电力电子技术在题目所指定领域的应用为主,以实际应用电路的结构、设计、工作过程、使用效果为主。

课程报告环节在课程考核成绩中占比5%,满分5分。教师评阅学生提交的报告,以课程目标5的达成情况作为主要的评分依据。

3 形成性评价的准备与实施

形成性评价是对课程教、学活动的设计,反映了达成课程目标的可行、可信过程。为了通过课程教学活动来有效达成课程目标,需要为学生完成各个形成性评价环节对应的学习任务提供必要的基础和前提条件,使学生能够在“跳一跳”之后完成学习任务、达成学习目标。否则,如果只是强调形成性评价环节的设计是与课程目标相匹配的,却不能通过适当的教学准备与实施过程来保证学生完成学习任务,这样的“形成性评价”就失去了意义。

前文提到,问题导向式的课前预习、课堂讲授为要求学生“用自己的话来写”的课后回顾、章节学习笔记提供了思考的基础和样板。而在形成性评价的六个环节中,自主研学的课程实验环节是学生面对的最大难点。于是,能否为学生顺利完成实验任务提供足够的基础和支撑,做足实验前的准备,关注实施过程中的细节,就成为前文所述形成性评价能否落地生根的关键所在。

为使实验学习目标的实现成为可能,作者在实验前的准备活动及实施过程考量要点如下:

1)为了完全契合课程目标中的能力培养要求,教师自己设计实验电路图及实验内容。

2)撰写填补课堂知识与实际应用之间缝隙的实验指导书。针对课程教学内容以电力电子主电路为主、驱动控制电路知识欠缺的事实,大幅扩充实验预习内容,填补课程知识与实际应用之间的缝隙,使学生理解并掌握必要的电路设计技能。

3)必做和选做实验内容。考虑到学生个体差异,设置选做内容以鼓励学生追求卓越,践行因材施教。对于必做实验内容,实验指导书给出较为详细的、引导性的实验步骤。对于选做实验内容,则采用“提出问题”的方式来引导学生思考和求证。例如,课程实验一“单相电压型逆变电路”实验指导书给出了三项选做内容,指导书的部分叙述如下。

“为保证电路正常工作,实验电路包含了死区发生电路单元,在控制信号中加入了死区。于是,实际施加于MOSFET栅极的控制信号,高电平持续电角度略小于180°,与理想的‘180°导电控制方式’有了一点差异。控制信号的这点差异,会对负载电压波形造成怎样的影响?电阻、阻感等不同负载情况下,先做理论分析,然后实测波形来验证理论分析结果。实测波形时,因为我们关心的是‘死区可能带来的影响’,需要重点考察各个相关电压波形的上升沿、下降沿等,所以建议将示波器的时间旋钮调至250ns/格~1ms/格。这样的波形,也可用于分析电力电子器件的开关动态过程。”

4)设计专门的“练手电路板”如图6所示,提供专门的“练手元件”,供学生练习电子元件手焊技能。

图6 练手电路板(照片)

5)课堂教学与实践教学一体化设计。课程实验二“Buck斩波电路”希望培养学生的电力电子主电路参数设计及实验调试能力,为此设置了相关大作业,并在课堂补充讲述参数设计相关的滤波器频域特性知识[11]。

6)团队合作、批判性思维、创新、解决问题、沟通能力的自主培养。小组合作完成的实验过程,是培养学生这五种能力的好机会,但学生往往不知道自己应该如何做来展现某种能力。为解决这个问题,教师给出这五种能力的评价量表,明确写出“可以怎样做”,在实验开始前发给学生参考。量表将每种能力的表现划分为由好到坏的4个档次,例如“团队合作”能力的部分评价量表见表2。

表2 “团队合作”能力评价量表(部分)

7)硬件条件支撑。将实验安排在全开放实验室进行,提供全套实验仪器、工具和自由取用的芯片、电子元件。

8)自由的时间安排。限定每个实验一周的完成时间节点,不指定具体时间,并注意与其他课程之间的时间协调,为学生提供足够的研学时间。

9)实验过程中的教师指导,强调启发,强调授人以渔,引导学生进行探究式的自主学习。实施过程需注意察言观色,既不能打断学生的自主研学,也要针对不同学生的特点,给予适时适度的启发或引导,努力激发、保持学生的求知欲和实践兴趣。

4 基于形成性评价的学困帮扶与教学改进

形成性评价的目的在于两方面:一是在课程教学过程中通过观察和评估学生的学习状态,及时发现问题,及时给予有针对性的纠正或帮扶,保证学生达成课程学习目标;二是通过评估发现课程教学中存在的能力短板,并对课程教、学设计进行有针对性的及时改进。

从帮助学生达成课程学习目标的角度来看,和以期末考试为主的“终结性评价”方式相比,形成性评价的优势在于及时性。采用形成性评价,有利于在学生当前的学习过程中针对不同学生实施“因材施教”,使教学改进的效果从“未来时”变为“现在时”[1]。这里,因材施教体现在两个方面:一是对已达标的学生进行知识、能力强化,鼓励追求卓越,前节已述及;二是对于尚未达到要求的学生进行学困帮扶。

学困帮扶是为保证学生毕业时达到毕业要求而应采取的重要举措。作者团队在形成性评价过程中主要采取了以下几种学困帮扶措施:

1)教学内容调整。针对课堂授课过程中、课后作业反映出的共性问题,随时调整授课节奏、内容及讲授方式方法。

2)课后回顾、学习笔记、大作业、实验报告的评语。有针对性地指出不足及改进途径,引导学生逐步趋近目标要求。若有多个问题,一次仅提其一,待改进之后再提其他。

3)一对一答疑。利用雨课堂讨论区、评论、私信及QQ、微信等线上手段,实现一对一随时随地的答疑辅导。

4)集中辅导。对于在形成性评价过程中具有相同或相似表征的学困学生,可以采用集中答疑的方式,针对特定知识点、作业进行有针对性的讲授、辅导。

5)梯度作业。采用线上题库等方式,为学困学生布置有针对性的作业。这些作业题目相对简单,意在督促、引导学困学生一步步跟上其他同学的课程学习节奏。

6)设立师生聊天室。教师与学生一对一聊天,帮助学生解决学习方法、毕业去向、心理障碍等方面的困惑,引导学生回归良好的学习状态。

在教学改进方面,与课程目标相匹配的形成性评价环节设计,便于教师发现学生能力短板,并实施有针对性的改进措施。同样以课程实验教学活动为例,上述课程实验教学过程已实施三届,在每届学生实验过程中,都会发现短板与不足,有些可以立行立改,有些改进措施则要下一届实施。至今,实验指导书已经从第一届学生的初版改进到第三版,如图7所示。与这些教学改进措施相对应,课程目标4的达成情况也逐年趋好,如图8所示。

5 结论

本文介绍了作者在形成性评价方面的一些探索。几年来,具体的方式方法在尝试中不断改动,也显现出了对学生学习的推动和促进作用。时代在变,社会需求在变,学生在变,雨课堂等线上教学工具也在磨合中不断演进,形成性评价的方式方法还会持续改进下去。不论形式如何改变,形成性评价的目标永远是以学生为中心,切实达成面向产出的课程目标,进而促进毕业要求的达成,为国家进步、社会发展提供人才支撑。

[1] 申功璋. 当前工程教育专业认证若干问题的研讨[R]. 西安: 西安建筑科技大学, 2021.

[2] 罗珊, 张海涛, 杨元. 基于形成性评价的“电工学”考核改革[J]. 电气电子教学学报, 2014, 36(2): 5-6, 11.

[3] 贺曦鸣. 通识写作课教学中的形成性评价路径探索[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2022, 24(增刊1): 143-146.

[4] 史敬灼. “电力电子技术”课程过程考核改革[J]. 电气电子教学学报, 2020, 42(2): 52-55.

[5] 张延宇, 李伟. “计算机仿真”课程形成性评价研究与实践[J]. 电气电子教学学报, 2021, 43(2): 30-33.

[6] 俞洋, 唐维兵, 周小冬, 等. 高校教师对形成性评价的建议与看法[J]. 教育教学论坛, 2022(4): 38-41.

[7] 段斌, 杨宇佳, 印峰, 等. 以证据为中心的课程学习形成性评价设计[J]. 电气电子教学学报, 2019, 41(1): 79-83.

[8] 史敬灼. “电力电子技术”课程问题导向式授课方法[J]. 电气电子教学学报, 2019, 41(6): 100-102, 121.

[9] 史敬灼. 电力电子技术课程教学改革初探[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2020.

[10] 史敬灼. 工科课程教学如何引导学生“深思考”[J]. 电气电子教学学报, 2022, 44(2): 24-27.

[11] 史敬灼. “Buck斩波电路”实验教学改革探索[J]. 电气电子教学学报, 2021, 43(2): 160-163, 168.

[12] 史敬灼. “电力电子技术”项目研究型课程设计教学改革[J]. 电气电子教学学报, 2019, 41(6): 134-137.

Formative assessment under the background of engineering education accreditation

SHI Jingzhuo

(School of Electrical Engineering, He’nan University of Science and Technology, Luoyang, He’nan 471023)

Formative assessment is a teaching method based on the process assessment in the course teaching. Its purpose is to continuously improve the teaching activities. Through the formative assessment, students' learning status can be inspected and evaluated during the process of course teaching. Therefore, problems can be found and corrected in time, so as to help students achieve the course objectives. This paper introduces the author's attempt of formative assessment in the teaching of “power electronic technology” course for electrical engineering and automation specialty.

engineering education; accreditation; course teaching; formative assessment

河南省新工科研究与实践项目(2020JGLX028)

2022-06-20

2022-08-14

史敬灼(1974—),男,教授,博士生导师,主要从事电动机控制领域的研究工作。

——以信号与系统课程为例