国家级非遗传承人现状及对文化生态保护区建设影响初探

沐远,吕跃军,李晓康,马莎

(1.大理大学东喜玛拉雅研究院,云南大理 671003;2.滇西北文化生态保护研究中心,云南大理 671003;3.大理大学人事处,云南大理 671003)

非物质文化遗产是一个国家和民族的重要标志,代表了其历史文化的深刻内涵,是人类共同的精神文化财富,在研究人类的文化多样性中具有重要意义。因此,联合国教科文组织(UNESCO)早在1998年的《宣布人类口头和非物质遗产代表作条例》中,涉及代表作标准时提道非遗“具有确认各民族和有关文化社区特性手段的作用,具有灵感和文化间交流的源泉,以及使各民族和各社区关系接近的重要作用”[1]。在非遗的传承和保护过程中,传承人由于掌握了核心技艺,是非遗传承的重要载体。在漫长的人类历史中,各个民族或是族群的记忆、文明传承的脉络等,是通过传承人才得以保留和延续。传承人一旦消失,非物质文化遗产也就不复存在,仅剩下一个没有内涵的躯壳[2]。因此,传承人的保护是非遗文化保护和传承的重点。

为了有效保护和传承非遗文化,鼓励和支持各级非遗代传承人开展相关活动,2008年5月14日,文化部(现为“文旅部”)颁布了《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》;新的《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》于2020年3月1日正式施行,其中对国家级非遗代表性传承人进行了定义: 指承担国家级非物质文化遗产代表性项目传承责任,在特定领域内具有代表性,并在一定区域内具有较大影响,经文化和旅游部认定的传承人。各地区根据自身特点,依照《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》的精神,相应地制定了符合自身特点的传承人认定和管理办法,为我国从国家级到县级的非遗传承人保护体系,提供了坚实的法律依靠。

我国自2004年加入UNESCO《保护非物质文化遗产公约》至今,各方面都积极开展一系列相关的非遗保护工作,例如:建立了从国家级至县级的四级非遗名录和传承人认定体系、颁布和实施《非物质文化遗产保护法》并且各级政府根据自身实际完善相关法律体系、建立文化生态保护区等重要措施。文化生态保护区是以保护非物质文化遗产为核心,对历史文化积淀丰厚、存续状态良好,具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护的区域。2007年至今,先后建立了24 个国家级文化生态保护(实验)区,其中保护区7 个,实验区17 个,共涉及17 个省份。各省、市(州)、县,根据自身的实际情况,相继建立了近150 个特色鲜明的文化生态保护区。

文化部(现为“文旅部”)于2010年2月出台的《关于加强国家级文化生态保护区建设的指导意见》(以下简称《意见》)中指出:“加强非物质文化遗产名录项目代表性传承人的保护; 要继续对文化生态保护区内各级非物质文化遗产名录项目代表性传承人进行认定和命名,为其开展传习活动提供必要的场所,资助其开展授徒传艺、教学、交流等活动。”该《意见》 鲜明地表达出了非遗传承人之于文化生态保护区的关系和重要性。因此,清楚地了解非遗传承人的本底信息和现状,针对性地提出关于传承人认定和保护以及保护区建设的相关建议,是一个重要环节。

我国非遗的保护和传承工作已取得了较好的发展,也取得了很多实实在在的进步。除了以上论述提及的传承人认定与管理办法、“四级”管理体系、建立文化生态保护区之外,我国各级政府还实施了很多措施来保障传承人体系,例如: 建立了专门的传习所、提高传承人的生活补助、建立评价制度、举办修研班、建立非遗传承人档案等。但是,在非遗传承链中,传承人的状况仍是最为突出的问题,仍需进一步改善。就目前来说,我国非遗传承人依然存在有许多亟待解决的问题。例如:承人普遍文化素质较低,一些项目后继乏人; 传承人缺少基本权益的保障和必要的资金支持;缺乏科学的传承理念与方法;传承人系统仍不完善;老龄化严重等问题[3]。

2006年,我国进行了第一批国家级非遗传承人的认定工作,至今已进行了五批国家级传承人的认定工作,为我国的非遗保护提供了有力的支持。但是,目前我们对其总体情况仍不清晰。此外,传承人如何对各个文化生态保护区建设形成有效支撑,仍缺乏有效的数据支持。因此,本研究基于我国目前公布的五批传承人的数据,通过对非遗传承人的类别、时空分布格局、性别、年龄、民族等数据进行分析,剖析当前我国国家级非遗传承人现状,并对各个保护区的传承人数量进行了分析,以期为我国非遗传承人的保护以及文化生态保护区的建设提供一些参考。

1 数据与方法

1.1 数据来源及处理

该研究中,非遗传承人信息(性别、年龄、民族及非遗申报地区等数据)、国家级文化生态保护区的分布、保护区内国家级非遗项目数,以及其他相关信息,主要从“中国非物质文化遗产数字博物馆获取,链接如下:http://www.ihchina.cn/representative.html#target1。为了后续分析方便,直接将数据用Excel 表格进行统计。

1.2 分析方法

利用Excel 2016 工作表,对非遗传承人的总体变化、类别、年龄、分布等数据进行分类、整理和统计分析。

1.3 其他说明

为便于分析和统计,对数据进行以下说明:(1)文章中的数据分析不考虑有的传承人已经辞世的情况,所有数据都统一进行分析;(2)因“中国非物质文化遗产数字博物馆”中未公布第五批非遗传承人(共1 082 人)的年龄信息,经在各省市非遗网站、百度等途径多方查找,仍有814 人的年龄未查询到,第三批传承人中有1 人的年龄未查询到。因此,传承人总体年龄结构分析中,不包含数据缺失的815 人;(3)不考虑与其他级别(省级、市/州级、县级)传承人的重叠情况。

2 结果

2.1 不同类别非遗传承人的数量变化

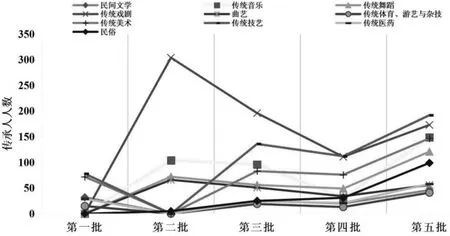

五批传承人中,不同类别的非遗传承人数量依次为:传统戏剧784 人,传统技艺518 人,传统音乐380,传统美术378 人,传统舞蹈298 人,曲艺207人,民俗160 人,传统医药132 人,民间文学123 人,传统体育、游艺与杂技88 人(如图1 所示)。不同类别的非遗传承人数量有明显差距,其中传统戏剧的人数最多,传统体育、游艺与杂技的人数最少,两项相差近700 人。

图1 不同类别非物质文化遗产传承人的数量概况

对不同批次中,各类别的传承人人数进行分析发现: 总体上各个非遗类别的传承人人数均呈稳定上升的趋势,传统技艺和传统美术较为明显;传统音乐的人数在第五批中也有明显的增加; 传统戏剧的传承人在第二批中出现了极高的峰值(304 人),后期出现回落,但相对也处于较高的水平(如图2 所示)。

图2 各批次中不同非遗类别传承人人数变化

2.2 年龄分布

从年龄结构上看,60 岁以上的传承人数一共有1 903 人,约占85%。60 岁以下传承人数量占比过少,50 岁以下的传承人数量还不足40 人,35 岁以下的传承人已经没有,传承人的年龄结构总体呈现出断崖式的局面(如图3 所示)。

图3 国家级非遗传承人年龄结构概况

2.3 性别比例

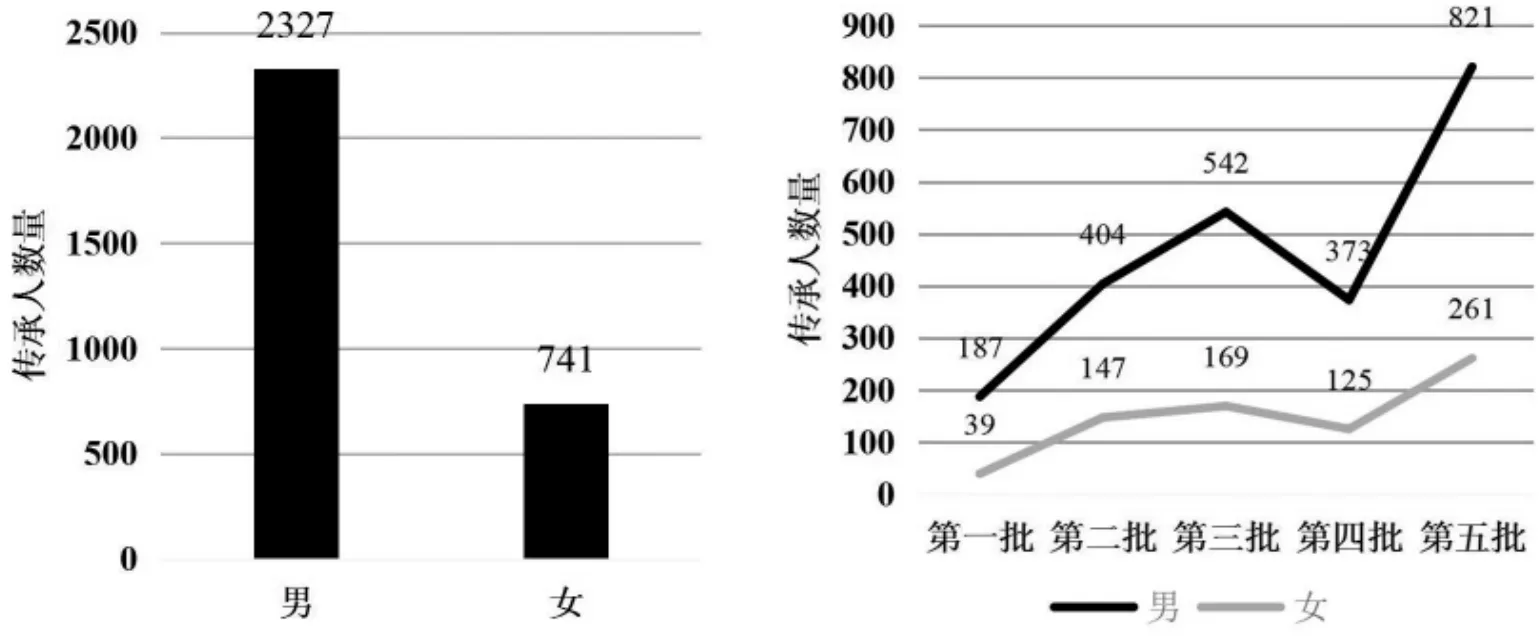

从性别看,非遗传承人中,男性人数远远高于女性(如图4 左所示),其中女性人数约占到男性人数的32%。尽管各个批次中,男、女人数总体都呈上升趋势,但二者之间的人数仍然存在明显差距(如图4右所示)。

图4 非遗传承人男女人数(左)和不同批次间男女人数变化趋势(右)

2.4 非遗传承人的民族分布

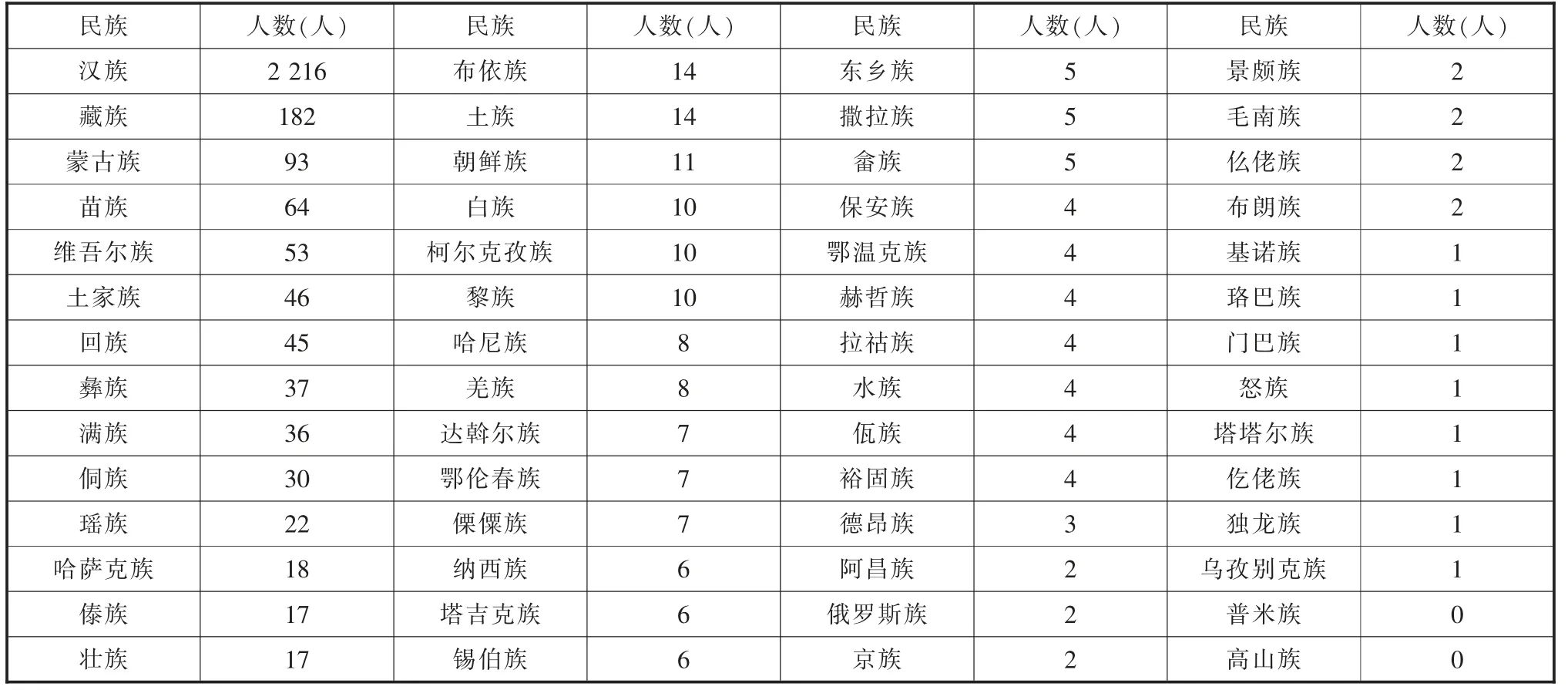

基于当前国家级五批认定的非遗传承人数量在各民族的分布看出,非遗传承人中汉族传承人(2 216 人)占比巨大,占总人数的70%以上。相比而言,其他少数民族非遗传承人人数较少,有的民族还没有传承人(如表1 所示)。

表1 不同民族间国家级非遗传承人的数量概况

2.5 非物质文化遗产传承人的时空分布格局

从2007年至2018年,共进行了五批传承人的认定:第一批(2007年)226 人、第二批(2008年)551人、第三批(2009年)711 人,第四批(2012年)498人,第五批(2018年)1 082 人,共计3 068 人(如图5所示)。总体上,传承人的数量呈上升趋势。

图5 不同间批次传承人的数量变化概况

进一步对传承人在各省(自治区)中的变化情况做进一步分析发现:随着时间的推进,各省(自治区)中,国家级非遗传承人的数量在不断增加。从总体数据的分布来看,各省(自治区)之间,国家级非遗传承人数量有明显差距,广西、黑龙江、海南等省份不足50 人,而浙江省近200 人,数量差距较大。从地理分布上看,中东部及沿海地区非遗传承人的数量明显多于东三省及其他地区。

2.6 国家级文化生态保护区内非遗项目和传承人概况

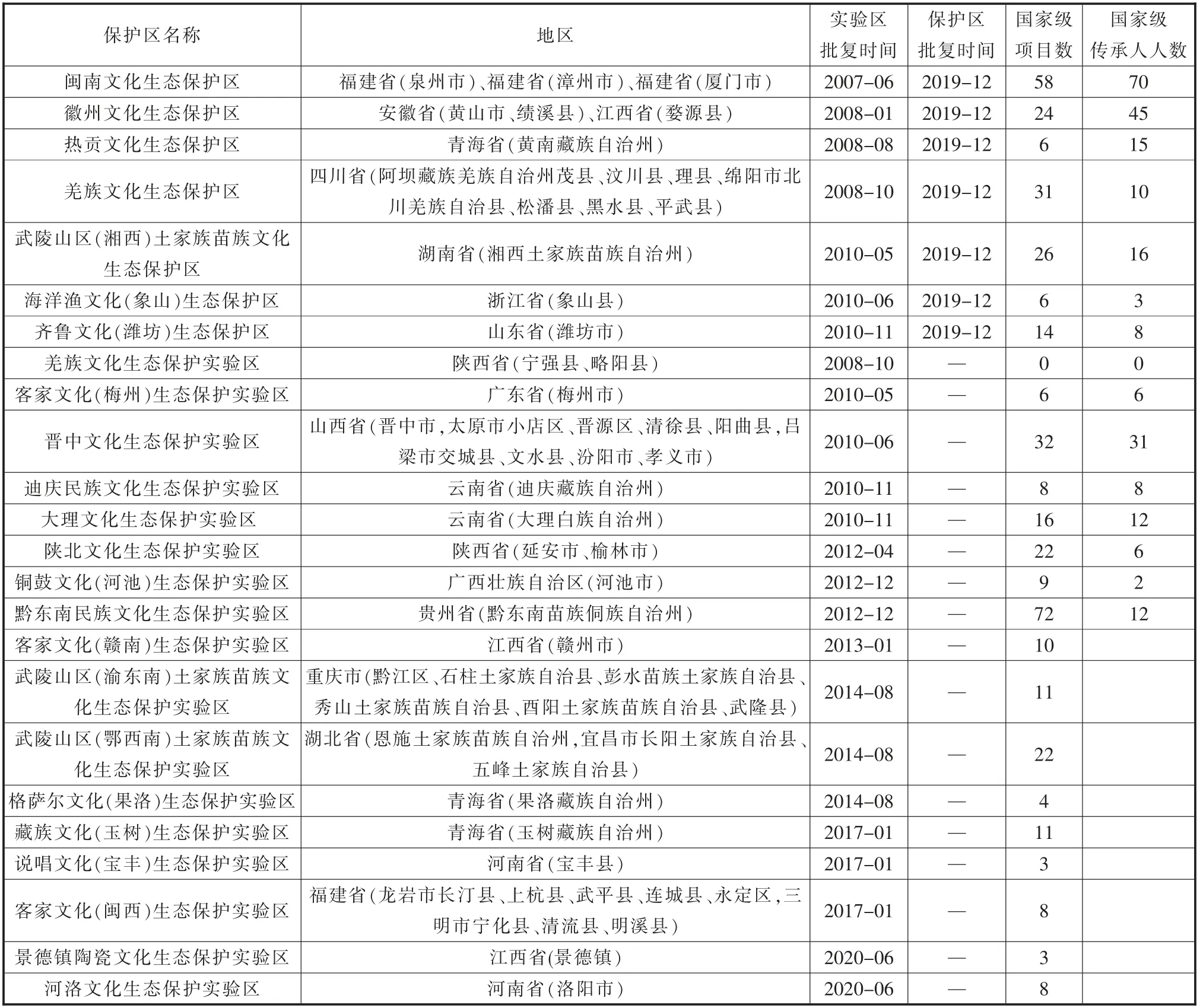

通过对国家级文化生态保护区中所含国家级非遗项目数和传承人的数量进行汇总发现:24 个国家级文化生态保护(实验)区中,国家级非遗项目数量差异巨大,从0~72 项不等(如表2 所示)。很多保护区还有传承人人数和非遗项目数不对等的情况。

表2 我国24 个国家级文化生态保护(实验)区概况

3 讨论

3.1 不同类别非遗传承人数量的差异

非物质文化遗产类别多种多样,为了有效地保护非物质文化遗产,目前,我国根据《国家级非物质文化遗产名录》将非遗共划分为10 个大的类别。从我们的分析结果中可看出,在10 类非遗中,传承人的数量存在明显的差异。例如:传统戏剧有784 人,而传统体育、游艺与杂技只有88 人,相差近700 人。这在一定程度上反映出,类似于传统体育、游艺与杂技的非遗传承人的发掘和认定还依然有很大的空间。此外,由于不同类别的非遗特征,也使得非遗的传承和利用出现差异。再者,由于各个类别非遗的基数保有量不同,也会造成各个类别的传承人人数也出现了较大差异。由于各类别之间的较大差异,因此,在非遗传承人认定过程中,就应该有意识地在某些类别上有适当增减的差分机制,从整体的角度出发,才能使整个非遗的保护均衡发展。

3.2 年龄分布呈现断崖式局面

老龄化是当下非遗传承人面临的主要问题。由于技艺掌握的熟练程度与年龄的相关关系,使得大部分传承人的年龄都普遍偏大。但是,基于本研究的结果发现,老龄化现象极为严重。在所有获得的具有年龄数据的2 253 人中,60 岁以上(含60 岁)的人数就到达了1 903 人,占比达84.6%,70 岁以上的有1 461 人,也已超过60%。这些传承人虽然掌握成熟的技艺,但是大部分都很难再教授、传承,有的甚至都已经辞世多年,很多独门的非遗随之而消失[3]。从整个国家级非遗传承人的年龄结构看出,年龄结构出现了极为严重的老龄化(如图3 所示)。如何在今后非遗保护的过程中,逐渐缓和老龄化的尴尬局面依旧是首选问题。如再不引起重视,必将导致非遗传承人出现断代现象,甚至是非遗的消失。

3.3 传承人群体中民族偏倚严重且男女比例不协调

国家级非遗传承人主要集中分布于汉族、藏族、蒙古族、苗族等民族,在怒族、基诺族、独龙族等民族中,仅有1 名传承人。笔者在怒江田野调查期间发现,世居怒江的怒族和独龙族虽然人口数量不多,但是却有着丰富多彩的民族文化,但大多数都没有受到关注。甚至目前在民族文化丰富的普米族和高山族中,现在都还没有国家级非遗传承人。一旦这一两个传承人有任何变故,也就意味着该非遗项目有可能会消失。因此,在进行非遗项目发掘和传承人认定工作中,应该重视传承人数量稀少的民族。

另外,在整个国家级非遗传承人体系中,男性人数远大于女性,女性人数只占到男性人数的30%左右,随着时间的递进,男女人数总体呈上升趋势,但二者之间仍然存在差距。追其本源,非遗是各民族在长期从事农业生产生活的智慧结晶,而在以男性为主导的农业社会中,这可能是造成当下传承人“男多女少”局面的因素之一。但总体来说,在传承项目上,不同性别的传承人有自身的优势项目,传统音乐和传统美术的传承人女性居多,而男性传承人的优势项目主要在传统技艺、传统音乐和民间文学等类别上[4]。

3.4 传承人空间格局分布不均

国家级非遗传承人各省(自治区)的时空分布,能够直观地反映出各地区非遗传承人数量的动态变化。刘晓艳等人(2021)对大理地区的传承人格局进行了探究,发现该区域传承人存在空间分布不均的情况[5]。从我们的结果可看出,无论从数量上还是地域上,各省的第五批传承人数量都有了明显的增加。东南沿海地区(例如,浙江、江苏、广东等地)是非遗传承人数量较多省份。余聿莹(2020)对我国非遗传承人的空间分布进行了系统的探究,结果发现:非遗传承人整体在空间分布上属于集聚分布,东部地区最多,西部地区次之,中部地区最少,二者结果相一致。而造成当下我国非遗传承人分布的现状,可能与人口迁移、水源、交流、交通、经济、民族分布、人口分布的数量和质量、政策等[6-8]。而中西部地区少数民族分布相对较多,单从少数民族成分来看,则主要集中于我国的西南、西北、东北地区[9]。但是基于总体数据来看,在今后的传承人发掘与认定中,西北、东北、西南等区域需要重点关注。

3.5 文化生态保护区与传承人的关系

文化生态保护区的建立是具有我国特色的非遗保护措施,旨在整体上对非遗及其与之相对应的环境、自然和文化生境进行统一保护。我国自2007年至今,已建立了24 个国家级文化生态保护(实验)区,有关研究也屡见不鲜,但对其中传承人如何支持保护区建立的报道仍然缺乏。本研究发现,在24 个保护区中,无论是非遗项目数量,还是传承人人数,其波动范围都非常大,有的保护区中甚至没有国家非遗项目和传承人,例如:陕西省(宁强县、略阳县)羌族文化生态保护实验区。还有的保护区其中的非遗项目和传承人数量仅有个位数。基于国家建立文化生态保护区的初衷——用于保护其中具有代表性非遗项目及其生境的特定区域,这显然是不合乎逻辑的。此外,借用国家公园建设逻辑,国家级文化生态保护区理应具有国家代表性,在地域上、保护对象上,以及整体定位都应该体现国家代表性。但是单从目前文化生态保护区中国家级非遗和传承人的数据来看,部分保护区是仍然需要有长足的进步。因此,在规划和建设国家级文化生态保护区的过程中,应当提前规划、统筹,建立一套适用的参考标准,提出具有代表性的建设方案。