济南万竹园建筑彩画研究

崔 敬,袁 硕

(山东财经大学艺术学院,山东 济南 250014)

清末文学家刘鹗在《老残游记》中写道:“家家泉水,户户垂杨”,这是清朝末年山东济南的真实写照,亦是今日济南老城区的风貌特征。济南由于境内泉水众多,拥“七十二名泉”,故又名“泉城”。“七十二名泉”中最具代表性的当属趵突泉,以趵突泉群为主要景观而规划出济南之文化名园——趵突泉公园,本文所研究的万竹园现规划为趵突泉公园的一部分。万竹园始建于元代,因园子内种植竹子颇多而得此名。至民国年间起,万竹园也被称为张家花园,因此园当时曾是时任山东督军张怀芝的府邸,该园是在吸取北京王府、南方庭院、济南四合院建筑特点之上综合而成的中国古代建筑。今日所见万竹园之建筑彩画已非民国初年原作,由于建筑彩画受材料、天气以及保护等因素影响其寿命大部分为30年以内,因此民国初年所绘万竹园的建筑彩画早已不复存在,今日所见为后人在延续昔日建筑彩画形制特征基础之上而重新绘制的,突出南北交融、变化统一以及层次丰富之特点,亦与民国初年建园之时其所处的时代、建造者的审美等相吻合。

一、万竹园之营造背景分析

(一)万竹园营建始末 万竹园始建于元朝,在元朝时其面积很大,园中多竹,泉水成群,景色幽雅,因此得名“万竹园”。明朝时更名为“通乐园”,名中亦可感知其环境之优美。清康熙年间因园内的望水泉为济南“七十二名泉”之第二十四泉,所以又得“二十四泉草堂”之雅号。泉水相伴,柳树成荫,自古以来此园之景致皆为人叹之。

至清光绪年间袁世凯为扩充自己的势力命东阿人张怀芝前来山东组建新军。同时授意张怀芝为其树碑立传,修建生祠,为他曾任山东巡抚期间所谓的德政、恩惠歌功颂德。祠是古人祭祀死者的处所,而生祠则是为活人歌功颂德的建筑。[1](P129)张怀芝到济南后几经选址,最终购买了万竹园旧址的一片区域准备作为袁世凯的祠堂地基,但该场地长久闲置并未进行祠堂修建。1912年张怀芝改主意决定在此处修建自己的私宅。前后共计约十年时间,万竹园张氏府邸正式竣工,建成了这座既有北方王府气魄,又有着江南园林风韵、规模较大的传统民居群落。

(二)万竹园建筑规划分析 张氏府邸原占地近20亩,包括前院、东院和西院共计13个院落(今存8个庭院、2个泉池院),186间房屋,建筑面积近四千平方米。整个府邸庭院与泉池交错,曲径通幽,空间繁复多变(图1)。

图1 济南万竹园平面图(作者绘制)

万竹园现大门入口实为原邸之二进门,进门迎面一座假山矗立正中,这座假山将整个万竹园民居建筑群有机地联系起来,起着纽带的作用。同时这座假山也应验了“出门见南山”“抬头见喜”的吉利话,并起着遮挡外界的视线、保障庭院幽静和私密的作用。

以假山为圆点,东、西侧建筑布局依据功能分配各有其特征。

假山西侧为西院大门。西院共五进,三进院落和两座泉池院。西院大门坐西面东,进门为第一进院落——“杏花院”,此处院落为接待一般宾客的场所。院北立一座四角攒尖的方亭,是明代“蒙斋亭”的旧址。方亭与北庭院由石板桥相连在一起,石桥两侧建有厢房。过石板桥后可见一垂花门,门后的第二进院落为海棠院。正房是客厅,今称“万竹堂”。客厅南北开门,接通前后院。再向北走是可通往西花园的一处泉池园,泉池的东西两侧亦各建厢房。泉池中有廊桥,桥的正中仿苏州园林样式建“爱荷亭”。桥亭为单檐攒尖顶,六角形平面,内外两层各有6根红柱。过桥后又是一个垂花门,是第三进院落——木瓜院的入口。这个院落与前院相似,惟正厅宽大,环廊四周,颇有气势。院东开门通主人楼,西开门往西花园北房正厅是张家祭祀祖先的祠堂。

假山北侧是东院,共四进,由两进方形四合院、两进横向狭长的院落和一个夹过道组成,现为我国著名国画家李苦禅先生的纪念馆并陈列李老的遗作供人们观摩瞻仰。南门门楼高起,正脊飞翘做法与济南常见的门楼相似,但高大气派。大门与二进门间有清溪穿流,水从西面穿屋而入,向东透墙而出。东院的二进门是一个过厅的门洞。穿过二进门,进入一个方形的四合院,空间开阔,为石榴院。坐北朝南的正房是中厅,五开间加设西耳房,南北开门,连通前后,是张氏日常活动的场所。中厅与后宅之间有一狭长的过道,绕行东过道或直接由中厅北门均可以抵达。后宅入口是一精雕细刻的垂花门,门内是南北略长的纵深大院——玉兰院。院内空间更为开阔明亮。东、西厢是五开间的平房,临院一侧游廊连通,门窗敞亮。北屋正房是五开间雕琢精细的二层主人楼,东端的尽间是木楼梯间,房正中悬“恒明”木匾,为后来赵朴初先生的手迹。西绕向北有夹道,左侧有门可通往西院祠堂,右侧有一院落。院北建有二层楼房,与主人楼前后并列,其间有一空中廊桥相通,尤其别致新颖。后楼底层为佣人用房,上层是张家小姐的绣楼。

西院西邻为西花园,内有白云泉,该园是一座仿江南园林风格的宅旁私家园林。该院曾几次遭破坏,今日所见为修复后的面貌,与原貌比有很大差距。

万竹园张氏府邸的东院中轴对称,布局严谨。层层院落各具特点,墙高院深,颇具气势。西院则布局灵活,运用亭、泉、桥、池加以点缀,景观错落有致,极具江南园林气韵。

二、万竹园之建筑彩画形制梳理

万竹园内的建筑彩画均为苏式彩画。苏式彩画起源于江南苏州地区的民间传统做法,俗称“苏州片”。江浙自古盛产丝织品,绫罗绸缎的图案非常丰富。这些美丽的图案经常被用到建筑装饰上,所以苏式彩画的许多纹饰来自于丝织品,特别是苏式彩画中的“包袱锦”做法,就是仿制于丝织品的袱锦。[2]苏式彩画是清代彩画中的重要类别之一,其重要特征为画中不能绘入“龙”和“旋子”图案,主要用于园林建筑中的亭、台、廊、榭,以及四合院、垂花门的额枋上。万竹园建筑彩画涵盖方心式苏画、包袱式苏画和海墁式苏画三种基本形式。

(一)万竹园各处建筑彩画分析

1.万竹园入口大门

清王朝灭亡之后,民间建筑风格已不再受清雍正十二年颁布的《工程作法》之约束。在此之前,宫外的建筑,尤其是民居,是不允许使用斗拱的。万竹园入口大门设计已冲破清代规制,使用斗拱,以彰显园邸主人之地位。此处的建筑彩画以方心式苏画为主,海墁式苏画为辅,融合木雕彩绘,整体风格自由活泼。

万竹园入口大门的建筑彩画主要体现在斗拱、枋、梁和椽等处(图2)。其中入口东侧外檐以方心式苏画为主,以海墁式苏画为辅。此处所绘方心式苏画42个,海墁式苏画22个。方心式苏画依据1:3分段,方心占1/3,两侧找头各占1/3。方心绘以山水、花卉、果蔬;青色烟云筒为七层退晕;烟云箍饰以金色描边;绿色“回”字退晕箍头;红色退晕连珠带;金线纹饰硬卡子。斗拱红绿相间,侧方绘以云纹;椽口上下两层分别施绿、青色。入口西侧外檐彩画形制同东面。内檐建筑彩画结合方心式与海墁式。方心绘画内容以山水、花鸟、花卉为主,部分方心为空;卡子有硬卡子、软卡子和软硬结合卡子三种,形式自由。其他同东西两侧外檐。

图2 济南万竹园入口大门建筑彩绘(作者拍摄)

万竹园入口大门的建筑彩画绘画内容素雅、清新,苏画色彩以绿、青为主色调,依据三停线均分方心和找头,找头含烟云筒、卡子、连珠带、箍头、副箍头,形制讲究,属方心式苏画的高等级别。

2.杏花院

杏花院是接待一般宾客的场所,南北长,东西窄。南房为南客厅,外有游廊与东西厢相通,客厅南北有门。院内各处的建筑彩画绘制亦是非常精细,与入口处不同,该院落建筑彩画包含包袱式苏画、海墁式苏画与方心式苏画。其中包袱式苏画20个,海墁式苏画33个,方心式苏画10个。入口处以海墁式苏画和方心式苏画为主,方心彩绘内容涵盖山水、植物、人物题材。院内回廊建筑彩画以包袱式苏画为主。作为接待宾客之场所,包袱内容除山水、花卉、花鸟、蔬果之外,突出了人物的主题,20个包袱式苏画中以人物为表现内容的占9个。如黛玉葬花图(图3)、貂蝉抚琴图(图4)、孔子问道图和老子出关图等。人物绘画结合中国古代民间故事的题材,增加了宾客在游览时的乐趣。与大门入口处的方心式苏画相比较,包袱式绘画找头部分的形式更加丰富灵活了,多了小找头。整体来看其组合与表现形式更加自由生动。椽头绿、青色之上绘“万”字与“米”字。

图3 包袱:黛玉葬花(作者拍摄)

图4 包袱:貂蝉抚琴(作者拍摄)

3.蒙斋亭

蒙斋亭位于杏花院北侧,为四角攒尖的方亭。建筑彩画依据亭子的建筑结构特点而设,分设于檐、椽、梁和藻井等处。其中包袱式苏画24个,方心式苏画12个。此处的包袱式苏画与杏花院不同,包袱外轮廓为云纹形态,内为木雕式彩绘,木雕纹样有花卉和云纹两个类别,包袱与斗拱相间,绿青主色调下红色包袱内芯,形式优美,对比强烈(图5)。方心式苏画题材也都以山水、花卉为主,所占面积与位置都次于包袱式绘画。蒙斋亭的藻井绘画是万竹园内的唯一一处,绿、青主色调,纹饰为花卉和蝙蝠,蝙蝠用金线绘制,有“福”之寓意(图6)。椽头绿、青色之上绘“万”字与“寿”字,寓意“万寿无疆”。整体来看,蒙斋亭的建筑彩画在形制、纹样和色彩方面都非常讲究,视觉效果丰富优美。

图5 蒙斋亭苏式彩画(作者拍摄)

图6 蒙斋亭藻井彩画(作者拍摄)

4.西一“中流砥柱”垂花门

此处绘制方心式苏画1个,海墁式苏画26个,画芯内容涵盖山水、花卉、竹林等。椽头绿、青色之上绘“万”字与“寿”字。

5.海棠院

海棠院是一座古色古香的北方四合院建筑,为接待贵客之地,该院的建筑彩画三种皆有之。其中包袱式苏画10个,方心式苏画21个,海墁式苏画44个。包袱画芯绘画内容有两个人物题材,分别是三顾茅庐和曹操献刀杀董卓,其余八个为山水和植物题材。海墁画芯绘画内容为花卉、葫芦和水果,主要集中在梁上,面积小,因此纹饰并不复杂。方心画芯内容包含山水和植物两种题材。椽头绿、青色之上绘“万”字与“寿”字(图7)。

图7 海棠院椽头彩绘(作者拍摄)

6.爱荷亭

爱荷亭为仿江南苏州园林的单檐攒尖顶桥亭,六角形平面,建筑形式优美,建筑彩画亦十分精美(图8)。该亭的建筑彩画包含包袱式苏画12个,方心式苏画24个,海墁式苏画36个,画芯绘画内容皆为山水和花鸟。柱头彩画绿色退晕,金线描边。椽头绿、青色之上绘“万”字与“寿”字。

图8 爱荷亭建筑彩画(作者拍摄)

7.西二垂花门

此门的建筑彩画有方心式苏画和海墁式苏画两种。其中方心式苏画5个,画芯内容为花鸟和植物;海墁式苏画23个,其中有17个手绘画芯,其余6个为木雕式彩绘,木雕内容为3幅博古和3幅动物。椽头绿、青色之上绘“万”字与“寿”字。

8.木瓜院

木瓜院内北房正厅是张家祭祀祖先的祠堂,建筑形制讲究,建筑彩画亦丰富。院内绘包袱式苏画18个,海墁式苏画40个。包袱画芯除2组人物题材外,皆为山水和花鸟。小找头的形式也比较多元,有柱头彩画内容为博古。椽头绿、青色之上绘“万”字与“寿”字。

9.李苦禅纪念馆入口大门

李苦禅纪念馆入口大门的建筑彩画也是以方心式苏画为主,海墁式苏画为辅。与万竹园入口大门处相比,建筑体量虽小,彩画描绘却更为细致。主要体现在四处,第一处是在找头部分加入小找头,小找头内容与方心处绘画相呼应,整组方心式苏画视觉效果更为细致;第二处是梁与坊之间加入木雕盒子,盒子内云纹图样饰以金色,视觉效果层次更加丰富;第三处是椽口在饰以绿、青底色后加入“万”字纹和“寿”字纹,寓意万寿无疆;第四处体现在梁的彩画绘制上,梁上所绘彩画以整簇花搭配自由散落的花瓣与落叶,疏密相间,层次丰富。椽头绿、青色之上绘“万”字与“寿”字。

10.东院二进门

东院二进门建筑彩画包含方心式苏画14个,海墁式苏画32个。海墁式苏画由14个山水和花鸟题材、11个木雕彩画和7个横梁彩画组成。值得一提的是海墁式苏画中有一处与众不同,尺寸横跨整个梁宽,为木雕彩画,由5组卷草纹和3组兰草木雕纹样组成,红底金线绘制,所占面积相对较大,属园中较为独特的一个。椽头绿、青色之上绘“万”字与“寿”字。

11.石榴院

石榴院建筑彩画相较其他院落有三点不同之处。第一,建筑彩画只有方心式苏画一种,共30个。方心画芯内容为山水、花卉和果实。第二,柱头绘饰是万竹园内唯一一处以花瓶插花为内容的。第三,椽头绿、青色之上绘“万”字与花。

12.东垂花门

此门的建筑彩画有海墁式苏画和方心式苏画两种。其中海墁式苏画由5个,画芯由16组木雕彩画和19幅绘画作品组成;方心式苏画有4个,画芯内容为山水和花卉。椽头绿、青色之上绘“万”字与“米”字。

13.玉兰院

玉兰院建筑彩画包含方心式苏画和海墁式苏画两种。其中方心式苏画35个,海墁式苏画40个。画芯内容统一为山水、花卉和果实。该处院落内的木雕彩绘是一大亮点,北房正厅的木雕与立柱间距同宽,高度为其下方所绘方心式苏画的2倍。木雕纹样形式优美,红绿相间,主要花簇以金色饰之。柱头饰以博古。椽头绿、青色之上绘“万”字与“米”字。北方正厅的整组彩画疏密相间,立体与平面交融,大气中不乏细腻,视觉效果精美。

14.绣楼

绣楼的建筑彩画相对其它院落而言较为简单素雅,只有海墁式苏画一种形式,共12个。主色调为绿、青色,纹样有云纹和花卉两种。柱头绘以花卉。

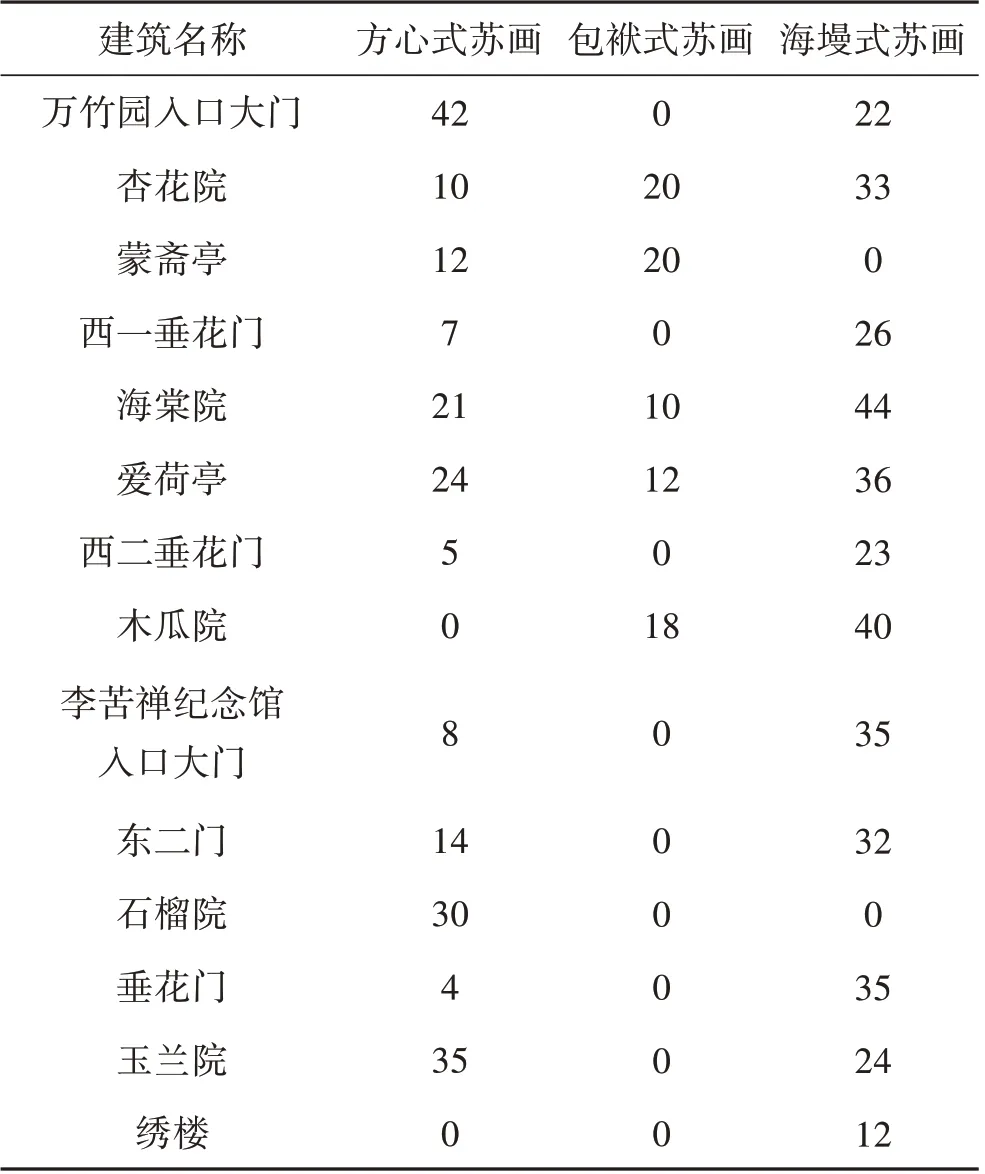

(二)万竹园彩画形制梳理 据以上分析可见,万竹园内的建筑彩画皆为苏式彩画,含包袱式苏画、方心式苏画和海墁式苏画三种形制共计653幅。三种类型的苏画皆绘制精细,题材多元,色彩丰富,属民居建筑中的高等级装饰之列(表1)。

表1 万竹园彩画形制统计表

三、万竹园之建筑彩画特点分析

(一)变化统一的苏式彩画形制 万竹园内所有建筑彩画都统一使用了苏式彩画,涵盖了包袱式苏画、方心式苏画和海墁式苏画三种最基本的形制。西院建筑彩画丰富而充满变化,不仅涵盖三种基本的苏式彩画形制,包袱式苏画更是其最大的特点,主要特点有三:第一,包袱式苏画所占面积较大,半圆形更加吸引人们的视线,因此视觉效果醒目。第二,包袱画芯绘画内容融汇了人物、山水和花鸟等多元的题材,绘画内容结合人文题材其内涵更为丰厚,能达到更强的互动效果。第三,包袱画芯绘画与木雕彩绘相结合,形式多元,层次丰富,更添自由活泼之气。

东院建筑彩画相对素雅统一,仅有方心式苏画和海墁式苏画两种形制,而且画芯内容不包含人物故事题材,以山水、花鸟和云纹为主。

(二)五彩遍装的色彩绘制形式 建筑彩画指用不同颜料绘制在建筑构件上的各种图案和纹饰。早在春秋时期建筑彩画就已经初具雏形,唐宋时期进一步得到发展,唐朝时期彩画的绘制方式主要为朱白彩画、红绿彩画以及五彩彩画。宋代的建筑规模比唐代更加庞大,建筑彩画也更加繁复多彩。北宋年间由李诫编著、政府颁布的《营造法式》,全面总结了隋唐以来的建筑经验,对建筑的设计、规范、工程技术和生产管理都有系统的论述。[3]其中将当时彩画的绘制形式主要分为六种,五彩遍装、辗玉装、青绿迭晕棱间装、解绿装、丹粉刷饰和杂间装。[4]清雍正十二年颁行《工程作法》,列举了27种建筑物的各种构件的标准尺寸与做法,作法中可见官式建筑装饰日趋繁缛,建筑彩画制式也已呈制度化。官式建筑彩画形制对地方既有约束又有强烈的影响,民居建筑类型虽丰富多元,但基本形制与官式近似,只是更为简约,纹样、色彩等有严格限制。

因社会的发展,文艺形式越来越丰富多彩,小说、戏曲、文人画、版画的兴盛都为彩画提供了大量可以借鉴的素材,使得清末包袱锦彩画题材充满了现实人情味的戏曲故事与花鸟鱼虫形象,这也是江南苏式彩画的一大特征。[1](P130)万竹园建筑彩画基本延续了清代作法的形制要求,民居建筑使用苏式彩画,箍头用联珠、“万”字、回纹等,包袱所绘以历史人物故事、山水风景、博古器物等,但是“基本不用金”这一点在万竹园建筑彩画中已被打破。万竹园建筑彩画多用青色、绿色或朱色叠量作为外部轮廓,并在内部绘制各种彩色图案,且多饰以金线,层次鲜明,色彩鲜艳,对比强烈。据以上材料分析,万竹园中建筑彩画的色彩绘制形式主要为五彩遍装。

(三)传承语境下的绘制语言创新 通过对万竹园各院落所绘建筑彩画的研究不难看出,其绘制语言基本是在传承清代《工程作法》的要求,但是从建筑入口处斗拱的使用和建筑彩绘中描金的色彩处理,不难看出府邸主人已经在传承的基础上进行了部分的创新改制。传承是指建筑彩画和建筑结构都基本遵循了清代民居建筑的基本范式;创新体现在跨越等级的语言融合,随着清王朝的灭亡,社会制度的变更,清代旧制中严格的等级要求已被打破,在这样的社会背景下,府邸主人会尝试在旧制基础上予以改变,加入在民居建筑中不允许使用的斗拱,建筑彩画使用描金,提升建筑等级的同时,亦是提升园邸主人的身份和地位。

万竹园的建筑语言创新也是中国近代“求变革,倡导开放”的学术精神的体现。传承与创新是历史发展的必然,有了传统才使代与代之间、一个历史阶段与另一个历史阶段之间保持了某种连续性和统一性,构成一个社会创造与再创造自己学术文化的内在秩序和精神意向。

济南万竹园张氏府邸是一座具有南北交融特色并独具一格的传统宅第。在民国初年始建之时已尝试冲破传统封建建筑规制,建筑风格集北京王府、南方庭院特点于一体。基于万竹园独特的建筑特点,其建筑彩画更彰显独特品位。变化统一的苏式彩画形制和五彩遍装的色彩绘制形式体现出万竹园高规格的建筑彩画要求,系统的画芯内容分布与院落的功能分区相协调,动静相宜。功能、环境、审美于一体,从而使万竹园成为既有居住性能又有艺术魅力的传统民居建筑。万竹园张氏府邸无论从规模上,还是从建筑技艺上,都是济南传统民居的精华所在,是研究中国南北方之间过渡地区民居的一个很好的实物资料。