“新工科”和“工程教育认证”双重背景下大学物理实验教学改革与探索

张建祥 王倩 罗积军 林鹏 辛督强

西京学院理学院 陕西西安 710123

一、概述

随着以智能制造为主导的第四次工业革命(工业4.0)的到来,世界主要工业强国都采取了积极的应对措施,提出了自己的战略部署。为了在新的历史条件下立于不败之地,我国也相应地提出了“中国制造2025”战略计划,旨在把我国打造成引领世界的制造业强国。在这一背景下,“新工科”的概念应运而生,“新工科”的提出为我国工科发展指明了方向。新工科建设对人才培养体系的要求是希望通过一系列的研究和实践,打造具备新结构、新质量、新理念、新体系、新模式特色的工科教育体系。另外为了保证工科人才培养的质量,我国也积极开展了工程教育认证工作,截至2020年底,我国已有257所高校的1600个专业通过认证。在“新工科”和“工程教育专业认证”的双重背景下,各工科高校和工科专业都在积极探索适应自身发展的教育教学改革之路。

大学物理实验课是高等理工科院校对学生进行科学实验基本训练的必修基础课程,是本科生接受系统实验方法和实验技能训练的开端。它的基础性不仅体现在实验思想、实验方法、实验手段、实验技能上,更重要的是体现在培养学生的科学实验能力、理论联系实际能力以及严谨的治学态度等能力素质方面[1]。这一点正好切合了以能力培养为导向的工程教育认证理念。因此,大学物理实验作为一门基础实验课程在工程教育课程体系中的重要性是不言而喻的。面对工科专业教育的重大变革,要求我们对大学物理实验在工程教育中的支撑作用进行更好的思考和探索,为新工科建设和工程教育认证做出积极的贡献。

随着现代工程教育改革的深入,各高校教师针对工科大学物理实验分别从教学内容、教学手段、教学方法、考核方式等方面进行了深入的探索和研究,取得了大量的研究成果[2-6]。

但是目前的教学研究成果大部分都是出自高水平公办学校,而针对民办工科高校大学物理实验教学改革研究的成果相对较少。由于不同学校的办学定位、生源质量、硬件设施、师资等情况不同,因此许多研究成果的适用性都比较有限。因此在“新工科”和“工程教育专业认证”的双重背景下,结合应用技术型本科人才培养特点以及民办高校学生的基本学情进行大学物理实验教学模式的实践研究具有重要意义。

二、实验教学中存在的问题

(一)课程目标不明确

课程目标是课程实现的具体目标和意图,是确定教学内容、教学方法和考核方式的基础。确定课程目标传统的方法是以教学内容为中心,即根据实验室实验仪器设备和教研室多年磨合而约定俗成的教学内容为基础,提炼出相应的课程目标。这样制定的课程目标没有充分考虑课程在培养方案中的地位以及课程如何支撑学生达到相应的毕业要求,因此未做到以学生为中心,也不能满足工程教育认证的要求。

(二)物理实验内容体系不完善

传统的物理实验体系单一,侧重“验证、模仿”,趣味性和创新设计类实验不足,且实验内容孤立,与后续专业课程和前沿科学技术严重脱节。需要构建分层次、进阶式的实验教学体系和开发高阶性、创新性、通专融合的系列实验项目。

(三)课程思政育人作用发挥不充分

传统的物理实验教学“重知识轻素养,重讲授轻引领,重物理轻融合”,对物理实验中蕴含的思政元素挖掘不充分,运用不合理,从而对学生价值观和科学精神的塑造效果不明显。需要进一步提升课程思政育人的广度和深度。

(四)教学考核模式单一、学生学习主动性不高

传统的物理实验教学以课堂讲授、训练为主,未能实现学生个性化学习的需求;课程考核更偏重结果,未能全面反映学生的综合实验能力。需要利用互联网和信息技术,探索线上线下、课内课外、混合式、开放性、个性化教学模式,并构建与之对应的过程性、综合性、可操作的评价模式。

三、教学改革的探索与实践

(一)构建了分层次、进阶式、与专业交叉融合的物理实验教学新体系

以各工科专业新技术需求为导向,以工程问题为驱动,以实验项目为链条,体系化设计了“通专融合”“进阶式”的物理实验内容,分为4个层次共40个实验项目,形成了从低到高、从基础到前沿、从传授知识到培养综合能力,逐级提高的物理实验课程新体系,实现了对各类学生的分层次教学。

(二)充分发挥物理学科特色,全面深入实施“课程思政”

深度挖掘物理实验中蕴含的丰富的科学思想、科学方法、辩证唯物主义世界观以及科学家的科学精神与人文情怀,完成了所有实验内容的“课程思政”教学设计,制作了56个课程思政教学案例,并通过教师的言传身教,在教学全过程中培养了学生严谨求实的科学精神,激发了学生刻苦学习的热情以及报国为民的奉献精神。

(三)构建了混合式教学新模式

依托在学堂云平台已建成的大学物理实验网络课程资源,实施了翻转课堂教学,形成了线上学理论线下动手做、课堂讲授研讨课外自主探究的混合式教学新模式。在课堂教学基础上,积极开展第二课堂,通过“大创”项目和大学生物理实验竞赛进一步培养学生的创新实践能力。在参加的2020年和2021年全国大学生物理实验竞赛中,西京学院取得了3个二等奖和3个三等奖的优异成绩,而且每年都有150名左右学生参与到实验竞赛活动中,锻炼了学生的创新能力,激发学生的学习积极性。另外,每年都会有3~5项与物理实验相关的校级及以上大创项目获批资助,同样也锻炼了学生的创新能力。

(四)改革课程评价体系

课程考核作为教学过程中的一个重要环节,既能反映学生的学习情况,检验教学效果,同时又对学生的学习有重要的导向作用。为了引导学生重视过程的学习和综合能力的提升,构建了以强调学生个体纵向发展的,以预习测试、课堂表现、实验报告为指标体系的全过程、全方位、多元化的评价。如图1所示。

图1 实验项目成绩评分指标点及所占分值

四、课程目标达成情况评价

(一)基于定量评价法的课程目标达成情况评价

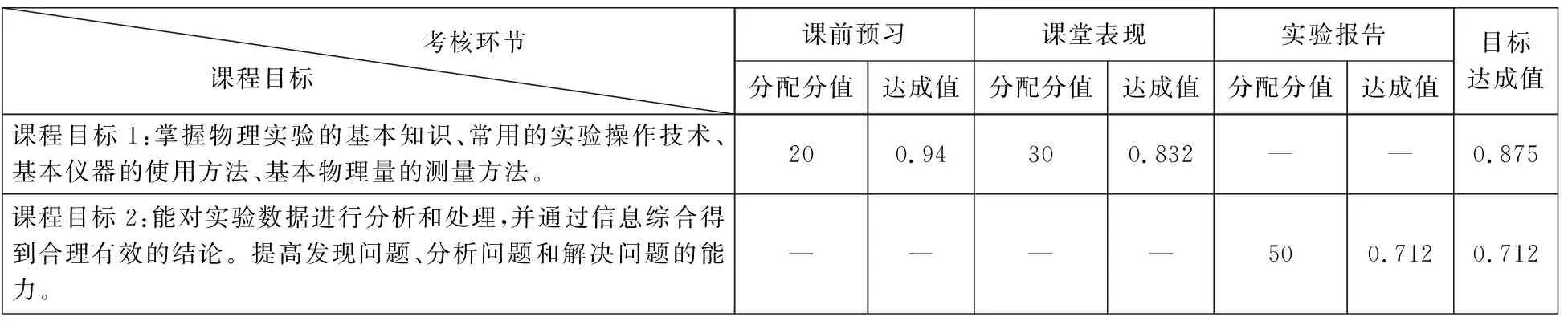

针对西京学院2020级机械设计制造及其自动化专业的159名学生的实际学习成绩,进行了达成度计算,结果如表1所示。个体达成情况如图2所示。

表1 “大学物理实验A2”课程目标达成情况

图2 个体达成情况分析

课程目标1和课程目标2均达到了预设的0.7的课程目标达成度标准。另外,相比较而言课程目标1的达成度好于课程目标2,说明学堂云平台在线学习以及实验操作和数据测量部分学生完成较好,而实验报告的书写特别是实验数据处理及结果分析还有待进一步加强。

(二)基于定性评价法的课程目标达成情况评价

定性评价主要是通过调查问卷的形式了解学生对自身课程目标达成情况的满意度,从而对课程目标的达成情况进行评价。问卷主要涉及本课程目标达成情况评价,每一项课程目标设五个档次,对应课程目标达成情况从高到低分别为非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意,赋分值分别为1分、0.75分、0.5分、0.25分和0分。依据每项课程目标的问卷统计结果和赋分值,加权计算出该项课程目标的达成值。问卷调查达成度期望值设置为0.8。通过对西京学院2020级机械设计制造及其自动化专业的159名学生进行问卷调查,结果如表2所示。

从表中可以看出两个课程目标达成情况均高于达成度调查问卷期望值0.8,也高于定量评价结果。当然,定性评价法结果存在一定主观因素,很难完全说明问题,但也表明了学生自身对“大学物理实验”课程教学目标认可。

结语

依托“学堂云”在线平台构建的混合式教学模式激发了学生的学习热情和自觉性,有利于提高学生对课程基本知识、基本原理的理解。采用全过程、多方位、多元化的评价模式调动了学生对实验过程的重视程度,提高了学生物理实验基本方法和基本技能的掌握程度。因此课程目标1达成度较高。同时也凸显了学生数据分析能力和实验结论分析能力存在的不足,需要在今后的教学过程中进一步改进。