李森祥:好文章是有促人向上的精神价值的

2022-11-11 18:18采访贾玲

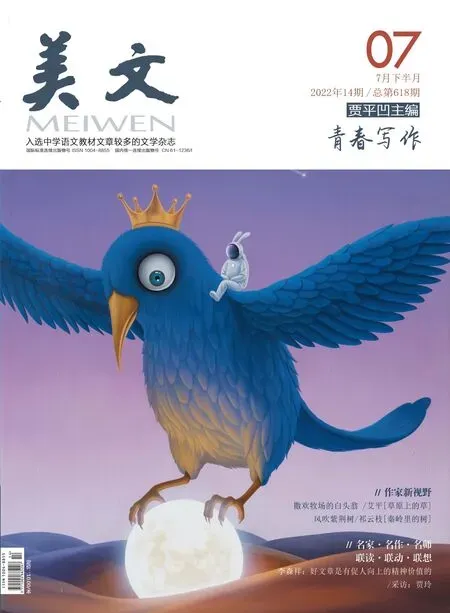

美文 2022年14期

采访:贾玲

1

贾玲

:李老师,您的小说《台阶》被选入国家统编语文教材,生动刻画了乡土中国一位经典农民父亲的形象,很多学生看过这篇文章十分感动,也有很多的问题想向您提问。关于父亲的主题是非常经典的文学题材,学生们想了解文中父亲形象的原型是不是您身边的亲人呢?李森祥

:这是一个老的文学话题,但对《台阶》该有此问。这关系到文学形象的建立和塑造,正如您所肯定的,《台阶》中的父亲是乡土中国一位典型的农民形象,我的亲父是一位农民,但他不是本文中的,他的一生有着浓重的传奇色彩。我可以举出他所做的一两件事来证明。我小时候不会游泳,父亲把我带到江边,说要教会我游泳。他怎么教的呢?自上游一把将我扔进湍急的江里,然后他自江岸走到下游,看着我挣扎、呛水,被流水滚翻到下游后,他才跳江把我捞起。有一次我被毒蛇咬了,父亲想到的不是送医,而是自他的老烟筒中捅出几坨烟焦油,用青菜叶子包了让我吞下去,还美其名是以毒攻毒(笑)。这根本就是错误的,但后来我还是试图理解他,二十世纪六七十年代,哪有如今医疗的发达呢。那时因为贫穷,一家的人口也多,生命常处于放任自生的状态,我爷爷奶奶一直有严重的支气管炎,到了冬天他们呼吸就像拉风箱,他们熬着,一直熬到老去,也没去医院治疗过。2

贾玲

:您能不能和学生分享创作这篇文章时的一些故事呢,是什么样的灵感启发您创作此作品,您能讲讲当时创作时的背景和意图吗?李森祥

:我小时候,其实是渴望着另一个父亲出现的。这个父亲没有具体的形象,但他不太粗鲁暴躁,至少是不打骂我。当然,这样的父亲不可能有,因为生在怎样的家庭没有选择。想让我父亲有所改变,也做不到。我特别怕父亲,和他说话都不敢,又怎能去改变他呢?十八岁那年,我参军离开了父亲,在人民军队里,我努力训练和学习,不断地在改变着自己,但有一个想法一直没变,即我究竟想拥有一个怎样的父亲。我的文学创作起步较晚,三十岁时开始学习写作。幸运的是,很快便遇上了《上海文学》,认识了茹志鹃、周介人两位老师,他们给了我文学创作上诸多的指导和帮助。在与他们的闲谈中,我聊乡村,聊我父亲以及我和他的关系,但这些都没能引起两位老师多大的兴趣,倒是我少年时乡村生活的一些细节,被两位老师时不时地所抓住,往往会眼睛一亮说,这个好!这都是些怎样的生活细节呢,比如:隔壁奶奶做棉袄铺棉花时,隔壁爷爷看着棉花雪似的绵白,伸手一摸,棉花在他手心的老茧上黏住了;家乡在黄土丘陵里,家家户户的门口,台阶都铺青石板,有讲究的客人来串亲,不管鞋底有泥没泥,都会在青石台阶上墩一墩脚,甚至蹭几下,以示除尘;家乡人吃饭或干手头的杂活,总爱坐在门槛或青石台阶上;还总是能看到,主妇们哪怕不扫家里的地,也会把台阶打扫得干干净净;还更能看到听到,鸡鸭们若敢把屎拉在台阶上,那它们就惨了,主妇们会挥着扫把追打,还骂:畜牲,哪儿不好拉,偏拉在台阶上;要是台阶的石板破了,这家人家当然很快就会更换。我还从这些细节聊到了农民父亲,他们默默无闻、热爱土地、甘与泥土打一辈子交道,甚至一辈子只能做成一件事。他们勤劳、坚毅、忍让,在利己的同时利他。他们日出而作日落而息,生命中看不出精彩,也留不下丰厚的财产,他们死后,曾布满他们脚印或汗水的土地上便再也找不到他们任何的痕迹。两位老师说我的观察是细腻的,也有很对的思考,他们告诉我,你可以写你父亲了。但不希望写你所怕的,而是你心里服的想重新与他产生情感的这一个!我服的这个“父亲”那就多了,村庄里甚至蔓延至外村,他们到处都是。可真下笔创作时,我还是会游离,写着写着就会把我的亲父亲给拉进来。原因固然是他身上有故事,还有就是有一种复杂的情感在其中。虽然我明白,对于一个很短的短篇小说而言,有故事反而具有一定的危险性,即被过于强大的故事牵着走,而复杂的情感往往会导致文本失去质朴和真诚。我在写作的过程中,心里是一直在驱逐着我的生身父亲的,这有些痛苦,但我必须要做到。

3

贾玲

:《台阶》是一篇既具小说特点,又兼有散文风格的文章,这篇文章文字简洁、质朴,但又不缺乏美感,主题鲜明,内涵厚重,中学生在阅读时,作为作者您觉得最值得关注的是哪些方面呢?李森祥

:我听过很多老师上《台阶》课,觉得老师们的解读都很好,比我站得高,把握得更准确,但还是想谈谈我自己的看法。本文变成铅字后,我读它,发现此父亲真正来自于土地,具有和土地一样沉默无言、敦实宽容的生命底色。在我这个农民儿子的目光里,一个自平凡始,终抵达彼岸的父亲,他来了,自厚重的乡土里来,从我们日常所端的饭碗里来,自短篇小说《台阶》中来。他是中国乡土千万父亲中最平常的一个,与我没有血缘关系,但我确定,他,是我父亲。我终于明白我所苦苦寻找的了,他是我精神乡土里的根!一个文友告诉我说,你所创作出的父亲形象很高贵。我说是的,一个不卑不亢、自食其力、给家人居有其屋且从不自我轻贱的父亲,他当然高贵。数年前,我去一所中学观摩《台阶》课,一名女学生突然举手发言,说出了她不愿让同学们知道的秘密。她说,父亲是一名三轮车夫,她一直觉得父亲太卑微,以至于父亲踩三轮送上学,她只让父亲送到没有同学能看到的地方。甚至有一回天下雨,因一个水坑而翻了车,她跳起来骂父亲没能耐,笨死了。读了《台阶》后她顿悟,平凡的生命也可以不平凡,甚至是伟大的。她说她错了,她哭着喊爸,说要当着同学的面给她爸道歉!我很庆幸,一篇文章能给予这位女学生与世俗对抗的力量。从此,我也更坚定地认为,好文章是有促人向上的精神价值的。4

贾玲

:李老师,《台阶》这篇文章后半部分很大篇幅其实在写新的房屋,为什么会选用了台阶作为主要叙述线索呢?李森祥

:准确的写作是需要选择出好意象的。房子的梁柱、墙以及挡雨的瓦都可以作为意象,但在此文中我锁定的主人公是父亲,他不仅造了房子,言传身教地影响着一家人,还和村子甚至土地产生了和谐的关系,所以我选择台阶来做本文的终极意象。前面我已经谈到,也从我所叙事的一些细节上看到,台阶被人们踩在脚底下,但台阶却是庄户人家的门面,所有的人都是从台阶上进出和成长。这样的一个意象,既有某种象征性,又有很客观的叙事情景,围绕着它,很多不同阶段的父亲生命过程会被有机地串起,也把很多画面感强的生活图景,在台阶上自然而然地呈现。选择它,我还有一个象征性意愿,即父亲是我们人生的第一台阶。5

贾玲

:李老师,您的小说多以农村生活为主要题材,塑造出一系列生动的普通人尤其是农民的质朴形象,请问您为什么会选择写朴实的农村题材小说?李森祥

:我所写的短篇小说不多,但有二三十篇都写农村。我的故乡在南方,所在村的村名叫石下淤,石下所淤出来的土地当然临江,千百年来的冲冲刷刷,淤积出偌大的可供村子立足的台地,当然还有鹅卵石滩,有洗刷得如白砂糖般纯静的沙地,更有自然生长的柳树林和人工种植出来的桑园。那时的江上有帆船来去,纤夫的号子声相闻数里,江的僻静处,有野鸭在自由嬉游,村子里的放鸭人,也正驱赶着成群的家鸭出村,沿一条杨柳树枝叉成的小道,拐一个弯,路过一片正准备种庄稼的地,走上被阳光照得发白的卵石滩。滩外,有柳林。林外,有石滩。滩上的鹅卵石因近水,便不是白,是青,当鸭群步上这样的滩时,会一只只都醉了酒似的,摇摇滚滚,滚滚摇摇后,才见清澈见底的江水,才一只只都滚面疙瘩似的滚进江……我庆幸我的童年能在这样的一个村子里度过,它们引发我许多的遐想。这何止是生命的根基,更是我的精神家园。

6

贾玲

:您在创作了大量优秀的小说后,也转向影视,做起了编剧,我们了解到您成功策划了《天下粮仓》,作为编剧创作《卧薪尝胆》等优秀的作品,《台阶》后来也被拍成了电影,您参与的影视作品虽然写的是历史,但具有很强的现实意义,您是怎样做到在写作中把历史与现实结合起来,让读者和观众思考更深邃,更具有穿越时空的这样一种魅力呢?李森祥

:我这人不愿闲着,也很爱尝试,之所以走进编剧行列,是认为此行当更具挑战性。一个大型的剧本一写就是两三年或三五年,一般都要改很多稿,一剧稿成,相加的文字量就是数百万字,干这活要耐得住寂寞,要有韧劲,还要不怕别人挑挑拣拣,不怕影视公司、导演、演员、观众的讥讽和批评。此是其一。其二,小时候读书少,写历史剧能补上历史课。《史记》常翻,《二十四史》常读,读着读着就读出了味道来,看明白了不少层面的东西。我曾经把历史比喻为一面大墙,在墙的阴影里,会经常看到一些特别有趣的人;在墙的砖缝处,突然会摸到一些别人或者历史学家都不知道的事。其三,历史是能够给现实提供一些镜鉴的,更可以在历史的语境中观照现实,为中华民族灿烂的文明史,做点儿沙里淘金、添砖加瓦的事。7

贾玲

:最后一个问题是,怎样能写出好的作品呢?这是很多中学生十分感兴趣的一个话题,您能和学生分享您的经验吗?李森祥

:写作是个耐心活,得慢慢来。以短篇小说为例,三五千字的好小说最耐读。我个人的经验是,首先人物不能多,一两个、三五个皆可,最好是一位。得明白塑造主人公形象才是短篇小说最大的任务,故事可以有,但这是其次的。要把一个故事写得圆满,得费多大的文字量。我们有时会说故事感人,得明白这只是一句俗话,是有感人的故事,但究其根,其实是人物感人!我创作短篇时,不认为是要写一个故事,而是要写一个人物。当然,人物是要有事件来支撑他的,比如《台阶》中的父亲造房子,就是一个贯穿了他一生的事件。还得学会选择事件,合适的事件合适所要写的人物。甚至我都不认为是事件,没那么大,它只是事,一件小事。小事小到细节一样,好的短篇是一个又一个细节串出来的,关键在一个串字,要串得好,串得巧。这听起来好像不容易,有个小窍门是,不要把人物横着推,得往下往人物的深处去,要沉得快,沉得深。如此,人物就不扁平,文章也不会总在平面上。