明中后期兵部的白银财政及与京师各部的财政关系*

李义琼

一般认为,兵部是军事而非财政管理机构,但黄仁宇指出,明代兵部也参与财政管理,16世纪,其管理的收入主要包括马差折银、桩朋银及班军折银、皂隶折银、驿传银等。①黄仁宇:《十六世纪明代中国之财政与税收》,北京:生活·读书·新知三联书店2007年,第330、357—358、362—363页。然而,黄仁宇并未区分明代兵部各类收入在其下辖各司的归属,因此对具体管理体制的分析也就不够深入,对收入规模和开支去向的分析也有很大的深化空间。目前,学界关于兵部财政职能和收支的具体研究,主要集中于其下辖机构太仆寺常盈库。②谷光隆:《明代马政研究》,东洋史研究会1972年。吴慧婷:《明代太仆寺之研究》,台北“中央”大学硕士学位论文,2008年。刘利平:《赋役折银与明代中后期太仆寺的财政收入》,《故宫博物院院刊》2010年第3期;《论明代中后期太仆寺的财政支出》,《中国经济史研究》2013年第3期;《从马政到财政:明代中后期太仆寺的财政功能和影响》,北京:中华书局2016年。虽然关于驿传、柴薪皂隶、柴炭供给等问题的研究也曾涉及兵部的这些收入,但其着眼点在于赋役征收,而不在政府财政管理。③苏同炳:《明代驿递制度》,台北:中华丛书编审委员会1969年;伍跃:《明代柴薪银——徭役与官僚收入的关系》,《史林》1995年第4期;胡铁球:《明代官俸构成变动与均徭法的启动》,《史学月刊》2012年第11期。因此,目前学界对明代兵部财政的整体认识仍未超越黄仁宇。基于此,本文以兵部白银收入较多的武库司与车驾司为例来分析兵部白银收入规模,④明代兵部职方司和武选司的白银收入较少,故暂不展开讨论。参见杨嗣昌:《杨文弱先生集》卷21《比例请设总库疏》,《续修四库全书》第1372册,上海:上海古籍出版社2002年,第292页。并以缺官皂隶银和各省入京援兵的军费开支为例来讨论兵部对白银财政的管理及其与中央他部间的财政关系等问题。需要说明的是,“兵部白银财政”是指兵部拥有白银财政收入,建立白银库藏,并独立进行白银收支等的管理。

一、兵部武库司的白银收入类项及其规模

武库司既是兵部四司中最早开始拥有大规模白银收入的部门,也是四司中白银收入较多的部门。约自宣德年间,其收入类项中的皂隶便开始成规模地折银。

明初,武库司主要掌“军政、武学及戎器、仪仗,辨其出入之数,并诸杂行冗务”,①万历《大明会典》卷154《兵部·武库清吏司》,《续修四库全书》第791册,第590页。因当时的财政体制以实物劳力为主,故兵部并无白银收入。到明中叶,其掌管的皂隶之役实现折银,详见正德《大明会典》的记载。据胡铁球的研究,皂隶银中的柴薪皂隶、直堂皂隶是较早折银的徭役类项,其折银大约始自宣德间(1426—1435),主要动因是官员要增加个人收入。据保守估算,仅柴薪皂隶银一项,宣德间便可达256万两,②胡铁球:《明代官俸构成变动与均徭法的启动》,《史学月刊》2012年第11期。随着官员人数的增加,明中后期的银数肯定更多。不过,尽管皂隶折银归兵部武库司掌管,但并不意味着所有的柴薪、直堂皂隶折银都要解往京师兵部贮藏和统一发放。兵部武库司主要负责发放两京文武官员的柴薪、直堂皂隶银,而到地方任职的官员,布政司与按察司等官由布政司统一贮藏和发放,各府州县官则由各府贮藏和发放。③胡铁球:《明代官俸构成变动与均徭法的启动》,《史学月刊》2012年第11期。解往兵部武库司贮藏的柴薪皂隶银规模如何呢?按照宣德时期两京官员4363人,④洪武和万历时期的在京文官人数分别为1188人、1416人,洪武后期在京武官为2747人,嘉靖时期南京官约为200人,由于洪武和万历时期的在京文官人数相差并不大,又假设宣德时期的在京文官数稍有增加,故选用1416人,而嘉靖、万历时期的南京官员数总量不大,故选用嘉靖时期的200人,由于在京武官比较确切的数据为洪武后期的,故采用洪武后期的2747人,三项数据加总为4363人,这便是保守估计的宣德间两京文武官员数。嵇璜、曹仁虎:《钦定续文献通考》卷51,《景印文渊阁四库全书》第627册,台北:商务印书馆1986年,第421页。取弘治八年人均拨给柴薪皂隶2.67名,⑤按:这是根据弘治八年都御史等官182员应拨柴薪皂隶485名估算的平均数据。“(弘治)八年题准,都御史等官一百八十二员,应拨柴薪皂隶共四百八十五名。”万历《明会典》卷157《兵部·皂隶》,《续修四库全书》第791册,第808页。每名额定折银12两,约有139791两。如果按万历九年人均柴薪、直堂皂隶3.57名计,那么估算的总数可能更多,约计186911两。⑥《明神宗实录》卷119,万历九年十二月壬辰,台北:“中研院”历史语言研究所1962年校印本(以下历代明实录皆采用此版本,下文不再赘述),第2223页。“兵部奏,裁过大小文武京职一百六十五员,应减柴薪直堂五百八十九名,岁省银六千九百七十四两。”用589除以165约可得3.57,用6974除以589约可得12。不过,因万历九年被裁的柴薪、直堂皂隶名数合载,故估算的18万多两是柴直皂隶银合数。自宣德后,凡遇灾伤等,官员人数或其皂隶名数会有一定减免,但总体来看,获皂隶名数的官员数在增多。如成化二十一年前后,配有皂隶的在京文官人数增加了2000余人。⑦按:之所以认为时间大概为成化二十一年左右,是因为余子俊于弘治二年二月去世,且该疏于末尾提到的最近的时间为嘉靖二十一年。参见余子俊:《灾异陈言事》,见《名臣经济录》卷40《兵部》,《景印文渊阁四库全书》第444册,第197页。又如嘉靖七年时,“凡有军功升俸,俱于原职上加升其柴薪皂隶,不论官级正从”。⑧万历《大明会典》卷157《兵部·皂隶》,《续修四库全书》第791册,第648页。

通过表1-1和表1-2,或可略知明中后期解往两京的柴直皂隶名数及折银规模。明中叶北京柴薪、直堂皂隶银合计规模约在8万—10万两,明后期南京柴直皂隶银约在2万—3万两。如考虑明代财政“原额”的因素,将明中后期北京、南京柴直皂隶折银加总,那么总规模约在10万—13万两。因资料限制,上述估算较为粗疏,且在时间上难以构成严密序列,仅供参考。

表1 -2 明后期解往南京的柴直皂隶名数与折银数

表1 -1 明中叶解往北京的柴直皂隶名数与折银数

明后期,兵部武库司收入增加了柴炭银和筏夫银。柴炭银源自柴炭之役,起初并非兵部武库司的收入,到隆庆六年(1572),该役银才由武库司管理。据《明史》记载,其原属后军都督府(简称后府)之役,具体由宣府十七卫所负担,宣德初,考虑到“以边木以扼敌骑,且边军不宜他役,诏免其采伐,令岁纳银二万余两,后府召商买纳”,⑨张廷玉等:《明史》卷82《食货志六·柴炭》,北京:中华书局1974年,第1994页。但宣德四年,朝廷设置易州山厂,由工部侍郎督管,而且,佥派北直隶、山东、山西民夫转运柴炭,即使如此,后府柴炭之役仍然维持,继续用收到的柴炭折银召商买办柴炭。⑩张廷玉等:《明史》卷82《食货志六·柴炭》,第1994页。也就是说,柴炭之役从明初由后府承担,演变为宣德以后由后府与工部共同承担。到了弘治时期,后府和工部共担的柴炭役数额从明初的2000万余斤增加到4000万余斤,上涨了一倍,且工部的转运之役也全部折银召商。正德中期,柴炭价银增加至3万余两,而且,还进行加耗,尤其是给内府提供柴炭时,加耗多达数倍。隆庆到万历时期是柴炭银管理部门发生重大变化的阶段,“隆庆六年,后府采纳艰苦,改属兵部武库司。万历中,岁计柴价银三十万两,中官得自征比诸商,酷刑悉索,而人以惜薪司为陷阱云”。①张廷玉等:《明史》卷82《食货志六·柴炭》,第1995页。可见,兵部武库司增加柴炭价银收入是在隆庆六年,到了万历中期,此项收入增至约9万两,②柴价银乃兵、工二部共管,按“军三民七”分配的话,工部约有9万两。“惜薪司年例柴炭,皆军三民七。”参见万历《大明会典》卷205《工部·柴炭》,《续修四库全书》第792册,第435页。并且,如果所召“商人”买办柴炭后的供应对象为内官管理的惜薪司,那么“商人”仍要面临残酷需索。不过,武库司的柴炭银虽在万历中期达到年均约9万两,但在万历前期,柴炭银收入并没有这么多。据万历《大明会典》记载,万历前期的柴炭银包括在京卫所交纳的筏银和在外卫所交纳的柴炭银,现将数据制成表2和表3。

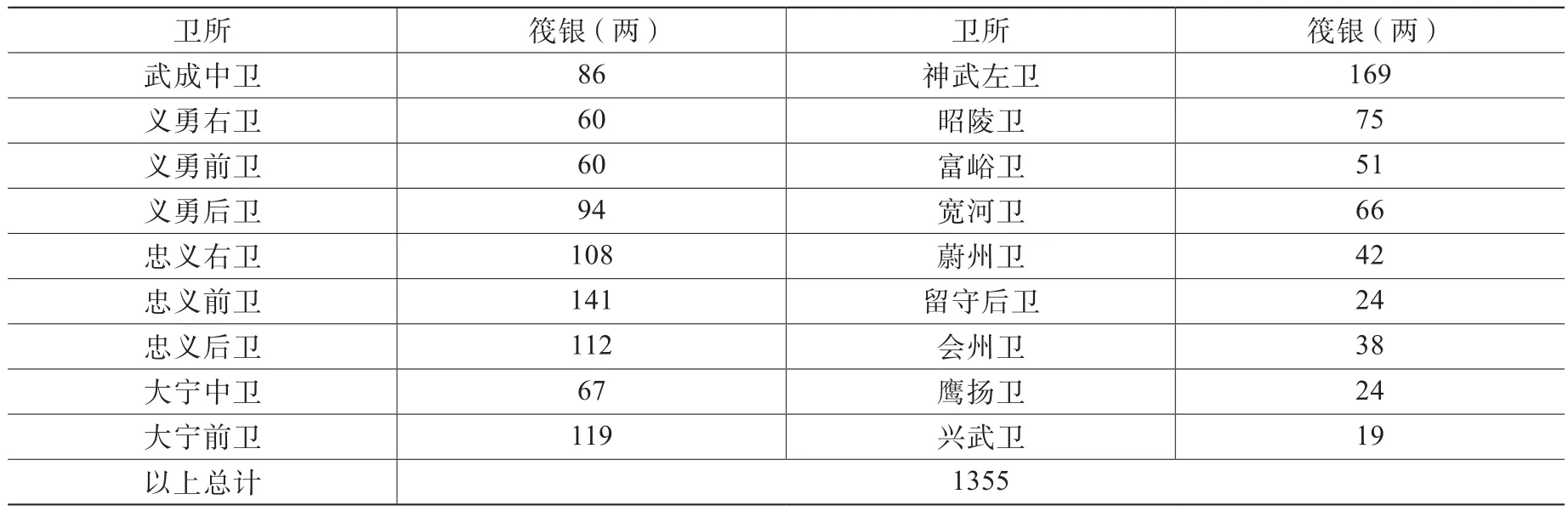

表2 万历前期在京筏银收入

表3 万历前期兵部柴炭银收入

幽州左屯卫 28590 114 26807 214 无 无 无 328遵化守备遵化卫 29467 118 32995 264 无 无 无 382东胜右卫 44932 180 56085 449 无 无 无 629开平中屯卫 15206 61 16114 129 无 无 无 190兴州前屯卫 43896 176 38211 306 无 无 无 482宽河所 3561 14 4835 39 无 无 无 53三屯营守备忠义中卫 43334 173 54624 437 无 无 无 610永平兵备永平守备永平卫 38465 154 35828 286 无 无 无 440庐龙卫 43178 173 47953 368 无 无 无 541抚宁卫 38628 155 35009 280 无 无 无 435东胜左卫 52500 210 43668 349 无 无 无 559兴州右屯卫 41967 168 40759 326 无 无 无 494山海守备山海卫 40889 164 42457 340 无 无 无 504保定巡抚属易州兵备大宁都司保定左卫 46354 185 20614 165 无 无 无 350保定右卫 53669 215 22572 181 无 无 无 396保定中卫 82518 330 33344 243 无 无 无 573保定前卫 65704 260 25197 202 无 无 无 462保定后卫 82384 330 29409 235 无 无 无 565茂山卫 35874 143 32628 261 无 无 无 404井陉兵备真定守备真定卫 53973 216 38909 311 无 无 无 527宁山卫 85727 343 97306 778 无 无 无 1121定州卫 72285 289 54177 433 无 无 无 722平定所 6304 15 8703 70 无 无 无 85神武右卫 36452 146 27974 224 无 无 无 370天津兵备天津守备天津卫 无 无 19000 152 无 无 无 152天津左卫 无 无 17500 140 无 无 无 140天津右卫 无 无 16000 128 无 无 无 128河间守备河间卫 71066 284 81020 648 无 无 无 932沈阳中屯卫 47553 190 44243 354 无 无 无 544大同中屯卫 15708 63 10646 85 无 无 无 148沧州所 无 无 3500 28 无 无 无 28大名兵备德州守备徳州卫 67984 272 71208 570 无 无 无 842徳州左卫 87005 348 92043 736 无 无 无 1084武定所 11700 47 11029 88 无 无 无 135山西巡抚属山西都司

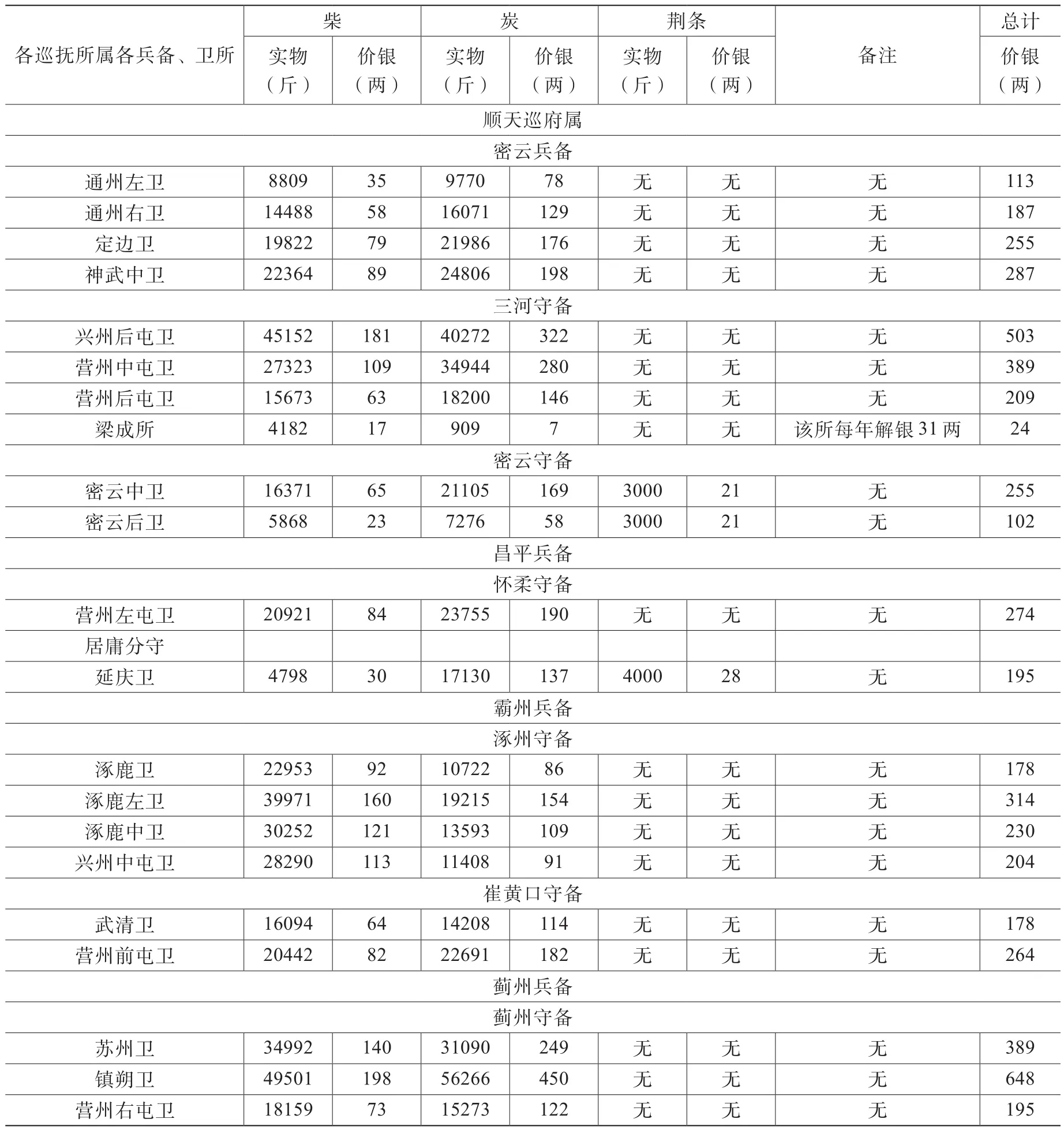

注:1、柴每斤价银约为0.004两,炭每斤价银约为0.008两,荆条每斤0.007两;2、除总计外,数据皆为原始文献的记载,并非笔者的计算。资料来源:万历《大明会典》卷156 《兵部·柴炭》,《续修四库全书》第791册,第637—644页。

从表2、表3可知:其一,明代在京卫所18个,交纳筏银1355两;在外卫所68个,交纳柴炭价银23936两;共计卫所86个,共交纳柴炭折银25291两。其二,据表2、表3估算,每斤柴所折价银约为0.004两,每斤炭所折价银应为0.008两,荆条每斤所折价银为0.007两。其三,柴炭银交纳的基层单位为各卫所,但管理各卫所柴炭银的重要机构为兵备道,即表中的河东道、宁武道、潞安兵备等,而各兵备道所要负责的上级是各巡抚,包括顺天府巡抚、保定府巡抚和山西巡抚。

自隆庆六年柴炭银作为财源归属兵部武库司管理之后,京师内外86个卫所的柴炭役基本实现折银,但京师所需柴炭实物,实行召商买办,商人提前一年到兵部领取价银,每年分两次领取,“上半年于正月初五日,下半年于七月初五日,各预给四千六百两”,①万历《大明会典》卷156《兵部·柴炭》,《续修四库全书》第791册,第644页。然后购买柴炭交纳。而商人所买柴炭的价格和应交数额,隆庆六年规定的原额为“每年原额马水口顺柴二百三十万斤,木炭二百万斤,内四万二千斤折办坚实白炭三万斤,荆条一万斤,俱系招商办纳”,按照柴、炭各自折银率每斤0.004两、0.008两计算,可知召商买办的原额柴价银为9200两,木炭价银16000两,共计25200两。至万历十年,商人办纳柴炭的情况有所改变:

一商人纳炭,每年九厂半,每一厂该价银二千四百两,其半厂该银一千六百两;纳柴每年七厂半,每厂该价银一千二百两,其半厂该银八百两;纳荆条每年一万斤,该价银七十两。应该价银即行预给商人,候办纳已完,惜薪司实收,到部次日,即将下厂应该价银预给。①万历《大明会典》卷156《兵部·柴炭》,《续修四库全书》第791册,第644页。

可见,商人预领柴炭价银由炭银23200两、柴银9200两以及荆条银70两组成,共计32470两,主要供应部门为内府的惜薪司,②惜薪司乃内府二十四监司之一,负责皇宫内诸处柴炭之事,设司正一人,副使二人,分别为正五品、从五品。据万历《大明会典》卷205《工部·柴炭·各衙门年例柴炭》(《续修四库全书》第792册,第435页)记载,惜薪司每年所需柴炭,由工部和后府按照军三民七的比例供应,即后府掌管的卫所供应百分之三十,剩余百分之七十由工部佥派民夫供应。相比隆庆六年的柴炭办纳原额25200两,万历十年商人办纳的柴炭价银增加了7270两。也就是说,隆庆年间规定的内外卫所交纳的柴炭价银25200两,已经不足以支付万历十年商人所纳柴炭应该领取的价银。这高达7270两的价银,如果足额支付,需要兵部从别项白银挪用,否则只能拖欠商人。在开支巨大的现实压力下,兵部更可能的选择便是拖欠价银,将负担转嫁到商人头上。

至万历中期,商人负担愈来愈重,前文所引“万历中,岁计柴价银三十万两,中官得自征比诸商,酷刑悉索,而人以惜薪司为陷阱云”,原因就在于此。③张廷玉等:《明史》卷82《食货志六·柴炭》,第1995页。材料中的30万两应为工部和兵部柴价银之和。如果按照军三民七的比例计算,兵部柴价银收入约为9万两,是隆庆六年原额25200两的3.6倍。崇祯年间有一条文献与之呼应,当时大臣认为,“内称窃照武库钱粮,有柴直、有缺官、有变产、有柴炭,头绪亦纷错矣。每年各项应解之数,不下十万余金”,④杨嗣昌:《杨文弱先生集》卷27《比例请设总库疏》,《续修四库全书》第1372册,第292页。也就是说,武库钱粮中的柴炭价银,至少有10万两。如果惜薪司召商买办的柴炭价银仍为32470两,那么兵部就有约6万两柴炭银供本部支配。而且,上述引文中的武库司钱粮至少有4项,如材料所说,每项不少于10万两,则总数不少于40万两。

以上主要为北京武库司收入的情况,那么南京武库司的收入如何呢?虽然相关记载较少,但仍有少量关于柴直皂隶银的史料。崇祯三年,南京兵部尚书胡应台在上奏时汇报了该部额设收入,其中便有柴直银25200余两。⑤《崇祯长编》卷32,崇祯三年三月戊子,第1835页。既然25200余两的柴直银为该部额定收入,那么亦可视作赋役折银走向制度化后的明后期柴直皂隶收入。

综上,明中后期两京兵部武库司的白银收入总规模及解往两京兵部贮藏的白银数量如下:其一,武库司白银收入总规模,据保守估计,从万历后期至崇祯间约有267.52万两,含北京柴薪皂隶银256万两、北京柴炭银9万两、南京柴直皂隶银2.52万两。其二,武库司的白银财政收入类项主要有柴直皂隶银、柴炭银两大类,以皂隶银为大宗。至明末,两京皂隶银合计约为258.52万两,其中北京柴薪皂隶银可能有256万两。⑥这里采用的是胡铁球的估算,不包括北京直堂皂隶银数,因材料缺乏,暂不估算北京直堂皂隶银数。参见胡铁球:《明代官俸构成变动与均徭法的启动》,《史学月刊》2012年第11期。虽然该估算乃明前期数据,但根据明代财政“原额”的特点,亦可大致视作明后期的柴薪银数。其三,解往两京兵部的库贮白银,在万历后期,估计每年有19万—22万两,含柴直皂隶银10万—13万两⑦北京柴直皂隶银数是明中叶的,见表1-1。因资料缺乏,笔者难以获得万历后期的准确数据,但又因财政的“原额”特点,亦可大略视作明后期的数据。、柴炭银约9万两等,其中,除约2万—3万两为南京兵部库贮银,其余17万—19万两皆为北京兵部库贮银两。到崇祯时,两京兵部武库司库贮白银每年总计约有42万—43万两,其中南京兵部库贮2万—3万两,北京兵部库贮约40万两。

二、兵部车驾司的白银收入类项及其规模

车驾司银库的收入也是兵部白银收入的主要组成部分。车驾司银库包括其下辖机构太仆寺常盈库与车驾司本身的银库。常盈库所贮白银主要为马价银,学界对常盈库的马价银研究已有一定成果,⑧谷光隆:《明代马政研究》,东洋史研究会1972年;刘利平:《从马政到财政:明代中后期太仆寺的财政功能和影响》。但也可能让人误以为常盈库马价银数量便代表了兵部白银收入规模,事实上,兵部白银收入规模处在动态变化中,在一条鞭法盛行、赋役大规模货币化的嘉万时期,兵部所属财源也经历了大规模折银的调整。车驾司所管理的常盈库马价银规模在扩大,而且还新增了驿传站银等白银收入。

车驾司乃兵部四司之一,掌管“卤簿、仪仗、禁卫及驿传、廐牧之事”,①万历《大明会典》卷140《兵部·车驾清吏司》,《续修四库全书》第791册,第444页。其较早的白银收入来自太仆寺马匹及马役折银。太仆寺包括京师(北京)太仆寺和南京太仆寺。由养马引申出来的财源主要分为三种:养马户役、所需草料和马匹本身。其中,马匹又分四种,分别是公马(儿马、牧马)、母马(骒马、牝马)、马驹和备用马。备用马是从马驹中挑选出来的寄养于京府的马匹,以备不时调用。

据刘利平的研究,以上太仆寺三种财源的赋役折银,首先从马匹折银开始,时间大致在永乐至成化弘治年间,然后在嘉万间扩大至马户、草场草料的折银。马匹折银的情况大致如下:永乐十五年,种马倒死,新生马驹达不到要求的数量,可以每群(一匹公马和四匹母马组成一群)三分之一纳钞给官府;成化初年,南京太仆寺的备用马(俵马)开始大量折银;至正德八年,南京太仆寺的备用马约有一半实现了永久性改折,每匹折银15两;嘉靖八年,南京太仆寺备用马折银数提高,每匹折色折银24两,本色折银30两;嘉靖四十二年,两京太仆寺的备用马全部折银交纳,每匹均征27两。②刘利平:《赋役折银与明代后期太仆寺的财政收入》,《故宫博物院院刊》2010年第3期。此外,选完备用马(寄用马、俵马)后所剩马驹中品质不好的,也可以估价变卖,所卖银两,一半分给马户做酬劳,一半贮藏于银库待用。

贮藏马役折银的库藏是太仆寺常盈库。其成立时间,杨时乔认为是成化四年,当时主要贮藏江南备用马价银。成化八年,所贮之白银约有30740两。彼时,太仆寺打算仿效户部太仓银库的事例,设官攒库役。其上级主管部门兵部经过考虑,允许其设立库役四名,于保定、河间佥点。弘治二年,在太仆寺卿上奏后,开始设立库大使一员、攒典一员。嘉靖十三年,建立新库。至嘉靖四十五年,库役增至十八名,军人一百名。太仆寺常盈库所贮白银,约有以下几种:每年解来的折征买俵本折马银,折征种马草料银,京营、各卫、南直隶各府子粒银,各州县地租及余地银,桩朋银,附寄班军银和变卖种马银。③杨时乔:《马政纪》卷8《库藏八》,《景印文渊阁四库全书》第663册,第591页。

南京亦有管理马政的太仆寺。据《大明会典》记载,南京兵部车驾清吏司项下,也有马政方面的赋役折银,“凡马政,南京各营骑操马匹有缺,行令照例支租银及朋合桩头银两买补,完日行南京太仆寺委官印烙给操。……(嘉靖)九年,题准南京各营倒失被盗马匹,照京营事例追收桩朋银两,老弱瘸瞎者会官看验,如果骑操十年以上免追桩银,照旧送应天府变卖银两解部”。④万历《大明会典》卷158《南京兵部·车驾清吏司》,《续修四库全书》第791册,第670页。可见,南京兵部太仆寺贮藏有军士补偿死伤战马的桩朋银,以及被盗走失或老弱瞎眼马匹的折银。至于南京太仆寺贮藏折银的银库是否叫常盈库,藏银规模如何等,尚需考证。

有两点需要注意:一是马政领域的赋役折银远在常盈库成立前已开始,如上文提到的永乐十五年灾荒时的马匹折钞,⑤杨时乔:《马政纪》卷2《种马二》,《景印文渊阁四库全书》第663册,第516页。以及正统十四年选剩的品质不好的马驹折银;⑥杨时乔:《马政纪》卷2《种马二》,《景印文渊阁四库全书》第663册,第534页。二是常盈库成立后,其所藏银两呈不断增加的趋势,情况简述如下。

成化二年,兵部尚书王琼奏准,因南直隶地方所解马匹“多矮小,不堪征操,今后江南该解马匹,其不堪不敷之数,每匹征银十两,类解收贮,随时官买,寄养给操”。⑦雷礼:《南京太仆寺志》卷3《征俵·通折价》,《四库全书存目丛书》史部第257册,济南:齐鲁书社1996年版,第519页。此时所折之物已为白银,而且应该是收贮于太仆寺,但当时常盈库尚未建立。成化二十二年,南北直隶各府州县拖欠的备用马匹的半数,依照江南事例,每马一匹,折银10两,解部发寺。⑧雷礼:《南京太仆寺志》卷3《征俵·通折价》,《四库全书存目丛书》史部第257册,第519页。弘治十五年之后,直接派取的备用马也开始改折半数,每匹仍折10两。且另一半本色马,如被派取地方合格的马匹不足数,每匹折银15两交太仆寺,不必如以往到他地重价买马以足其数。显然,此时朝廷已倾向于征收折银。弘治十六年,倒死、拖欠的备用马匹可永久性折银,“不必再似往年加派”。至正德八年,南京太仆寺的备用马永久性改折一半,每匹折银增至15两;原系本色因故改折者,则每匹征银18两。①雷礼:《南京太仆寺志》卷3《征俵·通折价》,《四库全书存目丛书》史部第257册,第519页。

可见,成化弘治期间,马匹中的备用马折银较多,而儿马、母马和马役的折银相对较少,但由于备用马折银在成弘间尚未形成制度,故难以估算其折银数量。自嘉万以来,随着赋役折银的大规模展开,马役折银进入快速发展期,马户、草场和马匹等纷纷折银。太仆寺的实际收入在正德八年接近18万两,嘉靖七年达36万余两,次年升至41万余两,此后稳步增长,至隆庆二年达到78.4万两,隆万之际,一度降至40余万两,万历三年以后至崇祯年间,大致在50万—60余万两间。②刘利平:《赋役折银与明中后期太仆寺的财政收入》,《故宫博物院院刊》2010年第3期。

驿传站银是车驾司除太仆寺常盈库的马价银外的较为大宗的白银收入。它来自驿传之役折成的银两,具体包括驿站所需马匹③驿站之马匹折银也称马价银,与太仆寺战马折成的马价银名称相同,但二者的区分度较高。因为太仆寺的战马及马役有特殊供应区域,而且由太仆寺专管,其马政折银贮入太仆寺银库常盈库,但驿站的马价银乃全国驿递制度管辖下的役银,由兵部车驾司管辖,解入兵部车驾司银库贮藏。、车船、马夫、水夫、铺陈等项折银,大规模出现于嘉靖时期。④苏同炳:《明代驿递制度》,第276—279、289页。据《大明会典》记载,万历五年,天下站银总量原额为3130172两,免编952304两,实征2187832两。⑤按:此乃原文数据,万历《大明会典》卷148《兵部·驿传四》,《续修四库全书》第791册,第518页。站银的大规模出现,意味着属于兵部的驿传之役可以用白银货币衡量,并估算其总量,但这并不意味着此项收入全部解至兵部库藏。因为,站银的出现是为了让编户不用亲身应役,改为交纳白银,由收到白银的官府雇人应役,所以从一开始,站银主要用于驿站雇募人手,但到崇祯时期,“免编”“节省”或“裁减”的驿传站银实际并未减免,不仅照旧征收,而且须照核定裁扣分数,按季解往兵部车驾司银库贮藏,其数约在66万两至76万两之间。⑥苏同炳:《明代驿递制度》,第444、450页。

例如,北直隶赵州“至嘉靖初年,巡抚刘公始议通融站例,照依征粮地亩,每亩征银一分五厘,征完解府,转给驿夫”。⑦蔡懋昭:隆庆《赵州志》卷3《田赋·站银》,《天一阁藏明代方志选刊》第5册,上海:上海古籍出版社1962年,第6b页。而两京会同馆的马价铺陈鞍辔工食草料等银,分上、中、下马三等,按规定分别征收,“每年俱于粮耗内带征完足”,“各差的当人员,限年终起批,解赴两京兵部交割”。⑧万历《大明会典》卷145《兵部·驿传一·会同馆》,《续修四库全书》第791册,第476页。两京会同馆的站银解往两京兵部,在开支时,马匹所需鞍辔等铺陈,每三年一次,发往所需驿递置买。嘉靖三十八年,江西省“司道复议裁水夫额数,征银解京……上冲每役裁银壹两肆钱,次冲与僻裁银贰两,凡银壹万肆百捌拾叁两;又裁驿廪参之壹,凡银柒千玖百伍拾伍两壹钱玖分玖厘玖毫肆丝,铺料银柒千伍百伍拾捌两贰钱壹分壹厘;萧滩玉峡协济银玖拾两;通计银贰万陆千捌拾陆两肆钱壹分玖毫肆丝,于内酌存解之数,岁以壹万两解部,贰百两为脚费,而留壹万伍千捌百捌拾陆两肆钱有奇,各府贮用”,⑨嘉靖《江西赋役纪》卷15《驿传》,《天一阁藏明代政书珍本丛刊》第9册,北京:线装书局2009年,第628—629页。可见该年江西省一共裁减了26086两驿传站银,其中一万两解往兵部车驾司,剩余部分存留地方。

关于嘉靖时期解往兵部的站银具体数额、开支去向等问题,因材料所限,难以确知。又加上站银本身出现较晚,且兵部并无财经专书,故直至崇祯间,我们才在户部尚书毕自严讨论国家财政时窥见一二。从《度支奏议》可知,兵部车驾司站银乃兵部财源,“而驿递虽属兵部,以兵部题定(崇祯)三年分任臣部支用耳”,⑩毕自严:《度支奏议》新饷司卷14《题覆闽省援兵行粮月粮疏》,《续修四库全书》第485册,第165页。偶尔也会支援户部兵饷。不过,关于兵部站银在中央层面的收支情况,尚不清楚。崇祯三年,户部尚书毕自严在与兵部讨论军饷开支时分析道:“但驿递经裁省之后,省直原未开报,数目难以悬定。臣愚,祗因抚臣节制一方,巨细皆其总理,凡驿递之烦简、站银之额设与裁省之多寡,抚臣一催自可立凑。”⑪⑪ 毕自严:《度支奏议》新饷司卷9《题议援兵安家动支驿递节省疏》,《续修四库全书》第484册,第608页。他认为,虽然明末中央兵部和户部不清楚站银的情况,但地方抚臣应该比较了解。毕自严的见解与实际情况是相符的。嘉万时期,地方督抚已经编制了各种赋役全书,比较全面地掌握了一省各类赋役的折银情况,这便是省级财政的建立,而此时中央对各地不同赋役折银的情况不仅没有全面掌握,而且可能对某类赋役折银如驿传站银的情况知之甚少。①申斌将这种情况概括为二重会计结构。参见申斌:《赋役全书的形成——明清中央集权财政体制的预算基础》,北京大学博士学位论文,2018年。

嘉万时期,各省条鞭站银的规模,可从收录在明人文集中的奏疏略知一二。

万历初,曾巡抚江西的潘季驯十分留意江西省站银的派征情况,据其奏疏可知,江西省每年站银规模为100656两,但减编之后为72646余两。②潘季驯:《潘司空奏疏》卷6《督抚江西奏疏·减免站银疏》,《景印文渊阁四库全书》第430册,第123—124页。不过,查万历《江西赋役全书》,江西的四差之一驿传折银仅56940两,并无潘季驯所说的10万两之多。究其原因,可能是驿传站银不一定只分布在驿传项下。该书的里甲、均徭两项下,也有驿传折银的记载,例如里甲项下,走递人夫并夫皂夫船工食银64625两,走递差马草料并协济马价银54928两,团山、乌兜、通远并各驿夫马并口粮廪给浆洗等银3357两。③万历《江西赋役全书》第1册《四差》,《明代史籍汇刊》第25册,台北:学生书局1970年,第99—100、102—103页。至于潘季驯所说的10万两驿传站银与万历《江西赋役全书》中四差的关系,限于主题和篇幅,暂不展开讨论。④据苏同炳的研究,驿传站银与里甲走递夫马银是两类,而从嘉靖、万历到崇祯间的多次裁省或免编驿传站银并未包括里甲接递或走递夫马银,参见氏著《明代驿递制度》,第449—452页。

浙江省的驿传站银,万历五年约有“额编站银九万六千二百余两,今遵例裁减,止编银七万五千四百余两,于见存省剩银内动支二万八千八百六十余两,抵万历六年额征十分之三”。⑤《明神宗实录》卷67,万历五年九月癸亥,第1461页。再查万历十年前后的情况,据督抚浙江的温纯的奏疏可知,万历八年至十一年共额征本省驿传站银、协济直省马价等银共约372370两,米4196石。⑥温纯:《温恭毅集》卷4《疏·钦奉圣谕并陈末议以广徳意以消灾沴疏》,《景印文渊阁四库全书》1288册,第454—455页。可见万历前期,浙江省每年驿传站银(含马价银)最多为93093两,米1049石。通过上述材料可知,万历时期浙江省额编驿传站银可能有9万多两,而且,此时裁省站银并无解运兵部贮藏的制度规定,可留在本地,惠及民生。

崇祯十年,陕西省的站银规模约为8万余两。据孙传庭的奏疏可知,该年陕西省站银额数为84012两,实际为83952两,而实际数额的三分之二约55968两发给各驿站,裁省三分之一站银约27704两可为兵部调用,充作兵饷。⑦孙传庭:《白谷集》卷2《奏疏·剖明站银斟酌衰济疏》,《景印文渊阁四库全书》1296册,第237页。

由上可见,条鞭之后,江西、浙江和陕西的站银规模约为7万—9万余两,但有几个概念仍需厘清。其一,同为车驾司收入的驿传站银与太仆寺马差折银是两种不同类型的收入,虽然二者名目上皆包括马价银、马役银等在内的马匹和徭役折银,但驿传站银乃车驾司银库收入,而太仆寺马政折银乃太仆寺专库常盈库的收入,且二者在收入来源地、折银率、折银数与折银过程方面皆有区别;⑧驿传站银的收入细目可从万历《江西赋役全书》的记载中窥见一斑,而太仆寺马政银的收入来源地与规模,参见刘利平:《从马政到财政:明代中后期太仆寺的财政功能和影响》,第50、61—62、181页。其二,裁省驿传站银、减编驿传站银在万历初期实行得比较成功,裁省和减编银两并未征收,真正惠及民众,但嘉靖和崇祯时期的裁驿,前者自嘉靖三十七年至四十二年间,各地裁减站银解送户部充当军费,而后者约从崇祯三年开始,裁减驿费解入兵部车驾司银库贮藏,成为兵部银库收入;⑨苏同炳:《明代驿递制度》,第427、429、433、444页。其三,驿传之役虽属徭役折银,但并非仅集中于地方赋役全书所载四差中的“驿传”一处,可能还包括里甲、均徭项下的相关折银,但是,在一条鞭法赋役合并各种税项名目难以区分的大背景下,驿传经费合并站银、里甲走递夫马、均徭夫马等情况较为常见;其四,嘉靖以后,驿传之役已入条鞭,基本实现会计、编派层面的折银,征收层面虽有定额,但未必实现统一折银,这从嘉靖《江西赋役纪》的记载可以看出。“是岁(嘉靖三十九年),司道复议裁水夫额数,征银解京,并仿临吉近例,以银输官,代为雇役,诸所驿苦称不便,于是仍存夫额,听其自取工食,止于额内通融酌损”,⑩嘉靖《江西赋役纪》卷15《改派之由》,《天一阁藏明代政书珍本丛刊》第9册,第628页。可见驿传之役已经实现定额,至于是否全部折银,可能要具体分析。虽然官方的制度设计存在全部折银雇人代役的倾向,但在实际运作中,也要尊重各驿亲身应役的要求。

站银收入总量巨大却鲜见于记载尤其是中央财经册籍的原因,可能与以下几种因素有关。其一,中央财经册籍多按部门编纂,例如户部的《万历会计录》、工部的《工部厂库须知》等,而兵部大概没有编纂自己的财经专书。其二,兵部之所以未能编纂本部的财经册籍,与其财源多为差役有关。而其管辖的差役的折银,虽启动较早,比如柴薪皂隶等折银早已于宣德间启动,但大规模折银确实在嘉万之后,比如驿传折银、柴炭银等。其三,在一条鞭法推行后,打通田赋、徭役、马差和上供物料等各大类项的白银财政的会计权,掌握在地方总督、巡抚、巡按手中,中央难以知晓。

在各省驿传折银的基础上,中央大略知晓兵部车驾司全国驿传站银的规模。据万历会典记载,万历初,全国驿传站银规模年约313万余两。①万历《大明会典》卷148《兵部·驿递事例》,《续修四库全书》第791册,第518页。而且,此为额数,直至明末亦大致如此。又据苏同炳研究,到崇祯时期,全国里甲走递夫马银每年约有250万两。②苏同炳:《明代驿递制度》,第449—450页。此亦为车驾司收入。又据刘利平研究,崇祯间,京师兵部下辖机构太仆寺常盈库每年应收白银约有60万两。③刘利平:《从马政到财政:明代后期太仆寺的财政功能和影响》,第181页。不过,除60万两马价银解往京师贮藏,其他仅有裁省驿传站银被解往京师兵部车驾司银库贮藏。崇祯间,车驾司驿传站银经历了多次裁省和免编,而且,皇帝同意将裁省站银解至兵部充作兵饷。苏同炳指出,崇祯间,不同时期解往兵部车驾司库的裁省站银数稍有不同。崇祯三年的裁减驿费银约计659000余两,崇祯四年的裁节银约有685720两,崇祯十二年的裁减驿费银约为761600余两。④苏同炳:《明代驿递制度》,第450—451页。可见,明后期京师兵部车驾司的白银收入总规模约为623万两,解往京师兵部的库贮白银约有125.9万—136.16万两。

那么,明后期南京车驾司白银收入情况如何?据编纂于万历末但又于天启崇祯间增补的《南京车驾司职掌》记载,其额收款目见表4。

由表4可知,明后期南京车驾司收入有数据记载的共8项,总额约为122242两,其中以工料银、编丁船银、草场银、马价银等为多,尤以工料银8万余两为大宗。而且,该志还记载,南京车驾司收入细目不止这8项,还有桩头老马牛价银、长差办差违限底心扣粮等银,数量多寡不等。⑤祁承㸁:《明南京车驾司职掌》卷1《都吏科·额收款目》,《金陵全书》(乙编·史料类),南京:南京出版社2016年,第604页。

表4 万历末至崇祯间南京车驾司白银收入(单位:两)

可见,明后期两京兵部车驾司收入共约635.2242万两,含北京兵部车驾司收入623万两,南京兵部车驾司收入12.2242万两。解往两京兵部车驾司库贮藏的白银共约138.1242万—148.3842万两,其中北京司库有125.9万—136.16万两,南京司库有12.2242万两。

三、兵部的白银财政管理体制及与京师各部的财政关系

将明后期兵部二司各项财政收入大类整合成表5,便可略知明末兵部白银收入的大致规模。

表5 明后期两京兵部白银收入规模估算(单位:万两)

结合表1-1、表1-2、表4、表5以及上述论证,据保守估计,明后期两京兵部武库司和车驾司的收入总额约为902.7442万两。其中,北京兵部收入约为888万两,南京兵部收入约为14.7442万两。解往两京兵部两个司库贮藏的白银共约157.1242万—188.3842万两,其中解往北京兵部贮藏的白银约有142.38万—173.64万两,解往南京兵部贮藏的约为14.7442万两。从收入类项来看,以驿传站银313万两、皂隶银258.52万两、走递夫马银250万两、马价银60万两为大宗。 那么这些白银的贮藏、开支与管理情况如何?相比户部、工部皆已建立统辖各司的统一银库来讲,兵部是否也存在统一银库呢?因为统一银库的建立,意味着兵部白银财政体制的最终或完全确立。兵部白银的主要开支为军费与公费,具体管理如何?兵部白银财政与京师其他部门间的财政关系又如何?

与明末北京兵部未能建立起统一银库来管理白银收入不同,南京兵部于万历六年便建立了统一银库即“总库”来管理各司的白银收支。南京兵部总库建立的原因,应该与各司银库各自为政、收支混乱且无稽查等体制弊端有关。万历八年至十一年,时任南京兵部尚书潘季驯①张德信:《明代职官年表》,合肥:黄山书社2009年,第1680—1683页。曾上奏指出,南京兵部各司库藏的弊端已通过设置总库来解决:

该南京兵部尚书翁大立(按:万历五年至六年在任②张德信:《明代职官年表》,第1677—1678页。)题称,本部车驾、职方二司库贮有马船、工料、马价、地租等银,积数颇多,向不查理,恐生奸弊,乞照南京户、工二部并武库司钱粮事例,会同科道查盘,仍三年一次,永为定例一节……但查得先该本部尚书翁大立题为设总库,委专官以便收支,以防奸宄事,要得设立总库一所,将车驾、职方、武库三司银两皆入其中,岁轮主事一员,不妨原务,兼管兵部。③潘季驯:《潘司空奏疏》卷3《兵部奏疏·清理库藏疏》,《景印文渊阁四库全书》第430册,第43页。

由上可知,万历初,南京兵部有财源的三司各有白银收入,尚未建立统一库藏,存在财务稽查等方面的弊端。但是,大约在万历六年,在翁大立等的呼吁下,南京兵部成立了统一银库即总库。这在天启间刊刻的《南京都察院志》也有记载,南京兵部贮库各司钱粮不仅实现了三年一盘查,而且还建立了总库,该库贮有“车驾、职方、武库三司马船、工料、马价、地租、弓兵、柴直等项银两”,造有收支簿卷,备科道盘查。④施沛:《南京都察院志》卷35《公移·移南京兵部清理库藏钱粮咨》,《四库全书存目丛书补编》第74册,济南:齐鲁书社2001年,第299页。

南京兵部总库管理体制的情况,在《明南京车驾司职掌》中有记载。该库由工部建成后,兵部车驾、职方、武库三司每年的白银收入,皆转移至总库收贮。①祁承㸁:《明南京车驾司职掌》卷1《总库管理》,《金陵全书》(乙编·史料类),第602页。而且,该库的管理体制,仿照户、工二部银库建设。每年派一员主事监管,白银收放时,兵部各司官要一起监管;主事任职期满,要将手中经过钱粮造册并交盘明白,获得上司批准后才能离职;科道官盘查时,南京兵部要将所有文册准备齐全,并且将科道书算和本部三司书手封锁在特定场所内盘查,盘查清楚后才放行;该库所需管库人役,佥派江济二卫12名,分为3班,半月换班轮值。②祁承㸁:《明南京车驾司职掌》卷1《总库管理》,《金陵全书》(乙编·史料类),第602页。明后期,该库白银收入规模约为14.7442万两(见表5)。其中,南京车驾司白银为12.2242万两,具体包括工料银、船银、草场租银等类项(见表4),③祁承㸁:《明南京车驾司职掌》卷1《总库管理·总收款目》,《金陵全书》(乙编·史料类),第603页。南京武库司柴直皂隶折银合计约2.52万两。④这是崇祯三年的数据,但将该年车驾司数据与《明南京车驾司职掌》记载的万历至天启的车驾司数据核对,几乎吻合,说明这是制度规定的额数。故用崇祯三年的数据指代明后期的数据,是合理的。参见《崇祯长编》卷32,崇祯三年三月戊子,第1835页。

北京兵部虽然迟至崇祯间仍未建立统一银库管理本部白银收支,但是兵部官员仍在试图完善兵部的白银财政管理体制,而且,各司仍有各自银库,只是管理较为混乱。

崇祯十年,兵部尚书杨嗣昌(崇祯九年至十二年在任)⑤张德信:《明代职官年表》,第671—674页。上奏,认为应当仿效南京兵部,建立一所统管四司白银的总库,并进行考核,“适见南京兵部有考核总库官员之事,盖四司钱粮合并于一库,而以四司主事遴选札委,计周一年则具题考核交代。此其义例昭然,臣部所当仿效”。⑥杨嗣昌:《杨文弱先生集》卷21《疏·比例请设总库疏》,《续修四库全书》第1372册,第292页。接着他指出兵部财政的弊端是各司皆有财源,头绪繁杂,难以厘清。例如,“不但武库司有柴、直等项钱粮,而职方司有京操大粮、沙汰月粮、弓兵工食之属,车驾司有馆夫、站银之属,皆各差自收自支,即印郎不得而尽知……此其头绪茫然,均费稽考”。⑦杨嗣昌:《杨文弱先生集》卷21《疏·比例请设总库疏》,《续修四库全书》第1372册,第292页。然后他指出,建立总库可使兵部四司收支明晰,出纳严谨,杜绝弊端。⑧杨嗣昌:《杨文弱先生集》卷21《疏·比例请设总库疏》,《续修四库全书》第1372册,第292页。由上可以看出,直至崇祯十年,京师兵部尚未建立统一银库。

崇祯十一年,杨嗣昌建议进一步完善兵部的财政管理体制,要求兵部各官进行财政分工,明确责任。他指出:其一,不能将财政管理责任无分大小轻重,全部集中于兵部尚书,兵部左、右侍郎应分担一定责任,且二人应领有关防,“臣部侍郎原有管理清黄旧例,特无关防,臣请钦给关防,于左侍郎管理。……臣部堂上官有月考、武学旧例,久未举行,臣请钦给关防,于右侍郎管理”;⑨杨嗣昌:《杨文弱先生集》卷27《疏·比例请给关防疏》,《续修四库全书》第1372册,第384页。其二,兵部尚书掌管重大事务例如“军机、将材、九边十五省诸务之大者”,一般事务则由各司负责。而重大事务如“武学、马政、马价、柴值,除马政、马价有关重大者”等,各司官要向尚书报告,并盖上尚书的堂印,其他“核催本折,及柴直、柴炭收放不时,考试、武学之类,即以关防上本行事司属承行,不必再详正堂可也”。⑩杨嗣昌:《杨文弱先生集》卷27《疏·比例请给关防疏》,《续修四库全书》第1372册,第384页。

由上可知,与中央掌握财权的户部、工部相比,兵部的财政管理体制的确很不健全。虽然南京兵部已有总库统一管理下辖四司白银收支及三年稽查一次的制度,但直至明末,京师兵部尚未建立白银总库,各司下辖银库各自为政,兵部尚书并不完全清楚各司财政的管理情况。一年一次的考核制度仍在提议建立中,兵部尚书和四司官的财政分工问题,也尚未解决。

明后期两京兵部库贮白银的开支情况,总体上以军费和公费开支为主。军费开支是明代财政支出管理的重点,也是分析明后期兵部白银财政管理的关键。关于明代军费的研究,学界从兵员人数、兵制、兵饷(军费)等各方面进行探讨,尤其关注募兵制度、辽饷、月粮、北方边镇等方面,大致形成了明代军制从初期的卫所世兵制向明后期的募兵、营镇制转变,晚明辽饷成为户部财政重负等基本认识,并对边镇粮饷数据做了某些初步统计。其中,张金奎对明代卫所月粮制和曾美芳对崇祯二、三年间的户部战时财政体制的探究,或与军制转型,或与财政运作联系起来。①梁淼泰:《明代“九边”的募兵》,《中国社会经济史研究》1997年第1期;赖建诚:《边镇粮饷:明代中后期的边方经费与国家财政危机(1531—1602)》,台北:联经出版社2008年;张金奎:《明代卫所月粮制度浅论》,《明史研究论丛》第七辑,2007年,第50—74页;曾美芳:《晚明户部的战时财政运作——以己巳之变为中心》,暨南大学历史研究所博士学位论文,2013年。但是,从两京兵部库贮白银的角度来分析军费开支,仍有较大探讨空间。这可能与明后期兵部拥有独立财政管理权但并无财经专书有关。即使如此,我们仍能通过《明南京车驾司职掌》的记载,至少对南京兵部的财政支出有一定了解。

该职掌对车驾司开支的记载较为详细,一因车驾司白银收入乃兵部收入大宗,二因南京兵部总库已经建立,故该记载不仅能很大程度反映兵部开支,而且还能看到兵部其他三司在涉及兵部公费开支方面的情况。其一,兵部车驾司制度规定的开支类项主要包括马快船、大马船、黑楼船修造银,三百料、六百料船只柴银,船只军头工食银及太常寺路费,马驴头工食及修造铺陈银,购买骑操马匹价银,水夫工食银,职方司操赏、修造营舍银,武库司军器火药银,光禄寺买补牛只银,江济二卫造旗册、御览贴黄归并等册、岁支册银。②祁承㸁:《明南京车驾司职掌》卷1《都吏科·额支款目》,《金陵全书》(乙编·史料类),第604—605页。其二,用于开支的主要收入类项为工料银、编丁船役银、草场银、马价银、驿递马价铺陈银。其三,工料银、编丁船役银、会同馆驿递马价铺陈银专款专支,难以挪用。其四,南京骑操马价银的具体开支如下:南京兵部骑操马额定217匹,如按万历十五年30两/匹,或万历十七年24两/匹计,其白银大概为6510两或5208两。而且,南京兵部将购买马匹的重任,以政府采购的方式转交给马商,分春秋两季预支部分银两进行购买。③祁承㸁:《明南京车驾司职掌》卷2《马政科·操马额数》,《金陵全书》(乙编·史料类),第646—647页。其五,草场银的开支情况较为复杂,详见表6:

表6 明后期南京兵部草场银开支情况(单位:两)

由表6可知,草场银开支共约12902两,加上开支兵部修理公费约154两,总计约13056两,与万历十九年至三十四年间的实征额数13517两④祁承㸁:《明南京车驾司职掌》卷3《草场科·征银额例》,《金陵全书》(乙编·史料类),第680页。相差不多。而且,草场银应是南京兵部开支机动性相对较强的收入类项。其六,南京兵部的修理公费开支年约210两,含额支草场银153.7两,由车驾司开支,其余为地租银、火药余银。地租银由职方司支付,火药余银由武库司开支。⑤祁承㸁:《明南京车驾司职掌》卷1《都吏科·额支款目》,《金陵全书》(乙编·史料类),第607—608页。可见兵部公费开支,至少同时涉及三司的财政。其七,南京兵部的五款银是南京兵部白银开支事例讨论的重点。该银本为车驾司“查扣江济二卫小甲违限长半差底心月粮洗改失票等项”,⑥祁承㸁:《明南京车驾司职掌》卷1《都吏科·额支款目》,《金陵全书》(乙编·史料类),第614页。从二卫小甲差役银中抵扣,以开支南京兵部各司公费。但因差役本身减少,该银无从征收,故经常从车驾司工料银、草场银等银中挪借。⑦祁承㸁:《明南京车驾司职掌》卷1《都吏科·额支款目》,《金陵全书》(乙编·史料类),第605—617页。

可见,明后期,南京兵部因建立总银库,对本部收支进行统一管理,收入规模、开支去向以及须由兵部统一协调的收支,皆有相应规定。但是,明后期的北京兵部,各司自有银库,基本各自为政,分散管理。兵部尚书名义上统管兵部财政,但实际上忙于军政,对财政管理疲于应付。太仆寺常盈库的马价银主要用于购买战马,其他亦有赏军、募兵等。⑧刘利平:《论明代中后期太仆寺的财政支出》,《中国经济史研究》2013年第3期。武库司皂隶银用于官员补充收入,车驾司裁省驿站银则可能用于边镇粮饷,因资料分散且头绪繁多,对二司银库开支的分析暂不展开。现以缺官皂隶银和各省入京援兵的开支为例,进一步了解兵部在明后期中央部门财政中的情况。

缺官皂隶银是指官员缺员或丁忧升除时其应发而暂时未发的柴薪和直堂皂隶银。它们多暂贮于两京兵部银库。不过,南京缺官皂隶银多解户部备荒或备灾。早在成化时期便规定“其扣除银两,俱送户部收贮备荒”。①《南户部志》卷7分卷3《民科·杂行》,嘉靖刻本,日本尊经阁文库藏,第7a页。嘉靖时期又强调,“凡南京各衙门皂隶,兵部武库司照例差拨,其拨剩及扣除还官者收贮本司,以备灾伤州县拨补”。②《南户部志》卷7分卷3《民科·杂行》,第7a页。万历前期,潘季驯还在重申“其扣存薪银不得那(挪)移别用,俱送户部收贮备荒”。③《潘司空奏疏》卷3《兵部奏疏·查覆直银疏》,《景印文渊阁四库全书》第430册,第45页。可见南京户部对南京兵部的缺官皂隶银支配性较强。北京兵部的缺官皂隶银数相对比较巨大,嘉靖时期,该银与户部太仓库的粮草折银一起用于边镇招募军士,“合无听户部于太仓折粮折草银内发银十万两,兵部于缺官柴薪银内借发银十万两,共二十万两,通送总督大臣处,每军给银五两,备招军支用”,④《条例备考》之兵部卷3《议处军马以足原额》,嘉靖刻本,日本内阁文库藏,第23a—23b页。可见北京兵部动用了10万两的缺官柴薪银用于边镇军费开支。

各省入京援兵的开支涉及兵部与中央他部、中央与地方的财政关系。从具体类项上看,各省入卫援兵的开支包括日常军费即月粮、战马、武器、军装,战时经费即行粮、犒赏银、安家费、盐菜银,以及其他修城修墙等费;从开支部门来看,一般先由地方筹措,然后才由中央各部开支各自银库。⑤刘利平:《明代播州之役军费考》,《中国边疆史地研究》2012年第3期。譬如,行粮本应由各省筹措,⑥毕自严:《度支奏议》新饷司卷9《题覆郧抚援兵粮饷安家疏》,《续修四库全书》第484册,第637页。但一旦战事胶着,军队所携行粮不够的时候,便需户部开支。月粮主要由户部责令各省发放,按理不与行粮同时发放,但为彰显优待军士,偶尔也会同时发放行月粮。⑦曾美芳:《晚明户部的战时财政运作——以己巳之变为中心》,第159—160页。军队所需战马,明初实行民牧,但到明后期,马价、马役纷纷折银,入贮太仆寺常盈库,军队需自行购买战马,所需白银由太仆寺上级主管部门兵部车驾司主管发放。军器供应在明初主要由军户自办或地方政府协办,但到了明中后期,地方政府提供的制造军器的物料或军器成品,或因质量低下,或因物料备办不易,也实行折银,解入京师工、兵等部,再由各部“召商买办”。安家费由兵部发放,盐菜银由户部开支,这在毕自严的《度支奏议》中十分清楚,“该臣等看得援兵安家出自枢部,而行粮、盐菜出自臣部,此从来之旧例也”。⑧毕自严:《度支奏议》新饷司卷9《题议援兵安家动支驿递节省疏》,《续修四库全书》第484册,第608页。而犒赏银、修城修墙费用,既可能出自兵部、户部,也可能出自皇帝内府库,还有可能由户、兵等部共同负责,应视具体情况而定。⑨赖建诚《边镇粮饷:明代中后期的边防经费与国家财政危机(1531—1602)》(第222页)指出,修边费用大概在嘉靖至隆庆年间确定,由户、兵二部以户七兵三的比率,或再进行协商,分别出银。置办军装银两,应属兵部开支。毕自严指出,“驿递节省,兵部银也。安家、衣装,兵部事也”,⑩毕自严:《度支奏议》新饷司卷17《议抵浙省援兵经费疏》,《续修四库全书》第485册,第328页。于是建议兵部从驿站节省银中开支军装银。

明末各省入卫京师援兵的军费如何开支,京师户、兵、工三部以及皇帝内府大体上如何分工,这些问题经过明后期长期协商调和,至明末已有比较清晰的制度规定,但一遇战事紧张,经费筹措不顺,仍会出现责任不明、互相推诿的情况。崇祯三年,福建派兵入援京师,但该省援兵月粮、行粮仍要求同时支给。这涉及户部与兵部、中央与福建省之间的财政关系问题。皇帝认为,福建援兵月粮应由该省支付,而行粮则由户部新饷司支付。不过,月粮具体用何种收入开支,福建巡抚奏请将赋役、驿递两项节省银两都给户部,从户部开支。面对此请,崇祯帝下旨让户、兵二部商议。结果,二部一致认为,虽然兵部曾许诺户部可以动用崇祯三年的驿递,留存于福建省以支付衣装银,但考虑到驿递银乃兵部所付宣大二镇买马之银,是边镇马价银的补充,事关重大且急如星火,不能混用或挪用。“饷司不得混驾司之额,而外省亦不得藉内部之应,各守其规,各急其输,以共励士卒而共图恢复”,所以崇祯帝下旨,“福建援兵,该省仍给月粮,该部(户部)例给行粮,共以八分为率,不动裁站银两”。⑪⑪ 毕自严:《度支奏议》新饷司卷14《题覆闽省援兵行粮月粮疏》,《续修四库全书》第485册,第166页。如此,兵部驿站银才未被户部挪用。

可见,兵部的缺官皂隶银,在南京转由户部管理用来备荒或备灾,而在北京则可能被用于边镇募兵。各省入京援兵开支中的行粮、月粮、军装银、安家费等,同时牵涉户部、兵部、工部和各省的财政开支,而户部、兵部与工部之间存在着财权分割不清、财政挪用、互相推诿等问题。

结 语

兵部自明初便拥有财源,如柴直皂隶、马差、驿传等,但在实物劳力财政体制下,各役由官府按需设置,无法统一用货币计量,规模难以知晓。明中叶后,随着赋役折银的拓展,兵部有了大量白银收入。据保守估计,至崇祯间,兵部白银收入约有902.7442万两之多。其中,北京兵部约有888万两,南京兵部约有14.7442万两。解往两京兵部银库贮藏的白银共约157.1242万—188.3842万两,北京兵部贮藏约142.38万—173.64万两,南京兵部贮藏约14.7442万两。这些白银集中于京师兵部四司中的武库司、车驾司,而职方司、武选司的白银收入相对较少。这些白银收入类项主要为皂隶银、柴炭银、筏夫银、驿传站银、走递夫马银、马价银等,其中又以驿传站银、皂隶银、走递夫马银和马价银为大宗。明后期,南京兵部建立总库对四司白银收入进行统一管理,但直至崇祯末,京师兵部仍未建立统一银库,四司各有白银收入,各自管理。南京兵部银库的开支主要为军费和公费,绝大部分收入皆按制度规定进行支出,但南京草场银开支的机动性相对较强,而且,南京兵部车驾司的五款银进入会计层面后便不再轻易退出,即使征收无着也要从别项挪借,以保障其顺利开支公费。缺官皂隶银和各省入卫援兵的开支说明,兵部白银财政在实际运作中与户部、工部等存在着财权分割不清、财政挪用、互相推诿等问题。