腹腔镜胆囊切除术治疗合并胆囊管结石嵌顿的急性胆囊炎疗效观察

吴永哲,李华志,吴 畏,郭春海,许 臣,佟 凡,崔宏力

(北京市垂杨柳医院普通外科,北京,100022)

世界首例腹腔镜胆囊切除术(laparoscopic cholecystectomy,LC)由法国Mouret医师于1987年成功完成,因其微创的优点,迅速被医患双方接受并得到飞速发展,已成为治疗胆囊良性疾病的首选。随着腹腔镜技术的发展及手术经验的积累,急性炎症期胆囊炎已不再是LC的禁忌证,急性胆囊炎行急诊LC也越来越普遍。本文回顾分析2016年1月至2022年4月北京市垂杨柳医院普通外科收治的急性胆囊炎患者的临床资料,其中合并胆囊管结石嵌顿的困难LC共37例,现将治疗体会报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 本组37例患者中男16例,女21例,中位年龄52岁(29~79岁)。发病至LC的时间为15~64 h,中位时间47 h。术前均经腹部CT或彩超检查证实为急性胆囊炎,其中21例CT检查明确发现胆囊管结石,7例彩超明确提示胆囊管结石;9例伴有总胆红素及直接胆红素轻度升高,均行磁共振胰胆管造影(magnetic resonance cholangiopancreatography,MRCP)检查;合并Mirizzi综合征Ⅰ型6例。患者术中均证实胆囊管结石嵌顿。

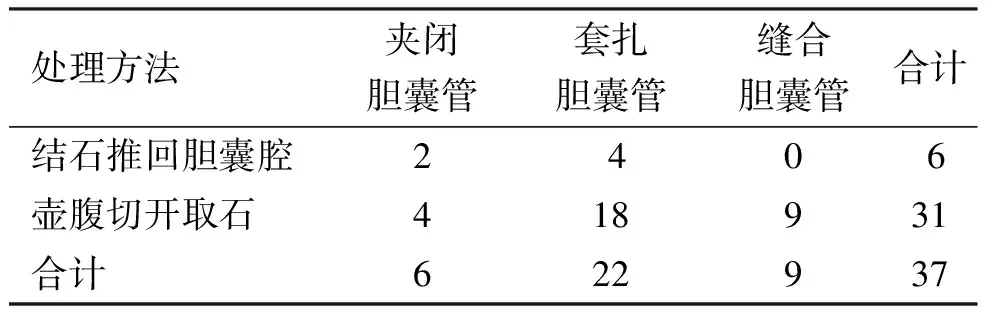

1.2 手术方法 术前留置胃管、尿管,采用气管插管或喉罩全麻,气腹压力维持在13~15 mmHg,四孔法施术。进镜探查后如发现胆囊张力较大,可先行胆囊底穿刺或切开减压,探查胆囊、胆囊三角,确定胆囊管结石嵌顿,初步判断炎症水平及手术操作难度。根据术中判断,对于结石有两种处理方法:(1)向胆囊腔推挤颈部嵌顿的结石,如能推回胆囊腔,可再分离胆囊三角、处理胆囊管;(2)如无法推动胆囊颈部嵌顿的结石,则切开壶腹部,取出结石后再分离胆囊三角、处理胆囊管。处理完结石后,对于胆囊管的处理有3种方法:(1)胆囊管比较容易分离,且水肿不严重,用单极电钩或超声刀分离,胆囊管可使用Hem-o-lok或可吸收夹夹闭。(2)胆囊管可分离,但较粗或水肿严重,用超声刀结合吸引器锐钝性分离,Hem-o-lok或可吸收夹夹闭困难时,可紧贴壶腹部横断胆囊管,顺逆结合分离胆囊管,胆囊管残端用可吸收线套扎。(3)胆囊管无法分离,剖开壶腹、取净胆囊管结石后,于壶腹断面找到胆囊管开口,大致判断与胆总管的关系,无创钳向近端挤压胆总管可见胆囊管残端有胆汁流出,电凝壶腹部黏膜后,用倒刺线连续缝合关闭胆囊管。本组病例具体手术方式见表1。术中应注意,如术中剖开壶腹、取出胆囊管结石后,仍无法辨别解剖结构,可经胆囊管开口插管行胆管造影术,明确解剖结构。完全或次全切除胆囊,取出标本,冲洗局部腹腔,温氏孔及术区放置1~2根引流管。

表1 术中处理方法(n)

1.3 术后处理 术后常规抗感染、保肝等治疗,早期下床活动并拔除尿管,排气后可拔除胃管进流食,观察引流液性状并逐一拔除引流管,无并发症后可出院。

2 结 果

本组37例(100%)患者均成功完成LC,无中转开腹。手术时间45~130 min,平均(72.0±20.6)min;出血量10~150 mL,平均(33.0±29.0)mL;术中胆管造影4例。术中留置腹腔引流管1~2根,术后3~8 d拔除,平均(4.0±1.1)d。住院4~10 d,平均(5.2±1.4)d。

术后无主要胆管损伤发生。发生胆管并发症4例(10.8%),其中胆漏2例,术中采用壶腹切开取石+套扎胆囊管、壶腹切开取石+缝合胆囊管各1例,术后引流量均<100 mL/d,MRCP检查提示胆管未见异常,考虑胆囊床迷走胆管漏或胆囊管残端漏,均延长腹腔引流管留置时间后自愈,分别于术后第7天、第8天拔管,术后第8天、第10天痊愈出院。发生胆总管结石1例,术中采用壶腹切开取石+可吸收线套扎胆囊管,术后早期出现黄疸,MRCP检查提示胆总管下段结石,术后第5天行内镜逆行胰胆管造影(endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP)取石+鼻胆引流术,住院10 d后患者痊愈出院。胆总管结石伴迟发胆漏1例,术中采取壶腹部切开取石+可吸收线套扎胆囊管,放置引流管1根,术后恢复顺利,引流液无明显异常,复查肝功能及胆红素正常,正常进食,术后第4天拔除引流管、第6天出院。术后第13天(出院后7 d)出现腹痛、发热,彩超提示胆囊窝积液,再次住院。住院当天行彩超引导下胆囊窝穿刺置12F引流管引流,引流液为胆汁;行MRCP检查提示胆总管下端结石,住院后14 d行ERCP、十二指肠乳头切开取石、鼻胆管引流。患者症状、体征逐渐好转,住院后19 d拔除胆囊窝引流管,20 d拔除鼻胆引流管,21 d后痊愈出院。术后剑下切口(戳孔)感染2例(5.4%),均为胆囊结石较大,延长此处切口取出胆囊及结石,取出标本时间较长且伴有局部污染,导致切口继发感染。加强换药后均愈合良好。术后病理报告示急性化脓性胆囊炎26例(70.3%),急性坏疽性胆囊炎11例(29.7%)。

3 讨 论

胆囊管伴结石嵌顿的急性胆囊炎,常伴有胆囊肿大、张力高,胆囊壁水肿增厚甚至坏疽,胆囊三角充血水肿、粘连、间隙变窄,常有胆囊三角处淋巴结肿大等现象,使胆囊三角的正常解剖关系难以分辨,如强行采用常规方法施行LC,可能造成肝外胆管损伤。

3.1 本研究术后并发症分析

3.1.1 胆漏 胆漏是LC术后较为严重的并发症之一,可能来源于胆道损伤、胆囊床的小胆管渗漏或胆囊管钛夹脱落。其发生多与解剖变异、炎症粘连、术者操作不当等因素有关[1]。术后胆漏的治疗关键在于胆道重建与通畅引流,控制胆汁向腹腔扩散。治疗决策与时机取决于胆道损伤的位置及瘘口大小,但术后确定胆总管、胆囊管残端、肝管、副肝管、迷走胆管损伤的位置及瘘口大小较困难,需多方面综合分析,ERCP、MRCP、经皮肝穿刺胆道引流管造影、T管造影结合胆汁引流量可评估胆漏位置与大小[2]。本研究中发生2例胆漏,保守治疗后患者痊愈出院。

3.1.2 胆总管结石 这是术后发生非损伤性黄疽最常见的原因[3]。本组中1例患者于术后第2天出现黄疸,术后第3天行MRCP检查提示胆总管下段结石,同时可见胆囊管残端较长约2.6 cm,术后5 d行ERCP取石+鼻胆引流术,术后8 d经鼻胆管造影未见肝外胆管结石,术后9天拔除鼻胆引流管,痊愈出院。考虑:(1)术中胆囊三角解剖困难导致胆囊管残端保留过长且结石未取净,术后胆囊管残余结石排入胆总管。(2)手术操作过程中将胆囊管结石挤入胆总管,术中未发现。

3.1.3 胆总管结石伴胆漏 本组出现1例术后胆总管结石伴迟发胆漏。患者术后第13天出现胆漏,经彩超引导下胆囊窝穿刺置管引流证实。MRCP检查未见肝外胆管损伤,提示胆总管下段结石,胆囊管残端约2.1 cm,考虑为胆囊管漏。术中电凝、电切导致热源性损伤,结扎夹尤其钛夹滑脱,胆囊管夹闭不全,胆囊管过度骨骼化导致缺血,胆囊管变异,炎症重、层次不清、分离困难造成损伤等,是胆囊管漏的常见原因[4]。即使术中对胆囊管进行确切缝合,但因为组织水肿,水肿消退后缝线处于松弛状态,仍无法达到对胆囊管的有效封闭[5]。极少数情况下胆道内过高的压力也可能使原本施放不确切的结扎夹脱落[6]。结合此例分析原因:(1)胆囊三角炎症严重,胆囊管增粗且炎症水肿,术中结扎线不易收紧,术后因水肿消退致套扎线松弛或脱落从而发生胆漏。(2)术后胆总管远端残余结石导致胆管内压力升高。

3.2 手术体会 总结本组病例,我们认为手术关键在于采用安全可行的方法处理嵌顿结石、闭合胆囊管。笔者体会:(1)如病情允许,术前尽量完成MRCP检查,能大致了解胆囊三角的解剖结构及胆囊管走行,发现胆囊管、肝管变异,预估手术难易程度,避免损伤主要胆管。(2)术中探查发现胆囊肿大伴张力升高,为减少继发性胆总管结石的发生,牵拉胆囊前可先切开胆囊底部,吸尽胆囊内胆汁,再进行操作。吸尽胆囊内胆汁,操作过程中胆囊内无较高压力的胆汁,可能会降低胆囊小结石被挤入胆总管的风险[7]。(3)急性胆囊炎的胆囊三角炎症水肿明显,三角区内脂肪及筋膜组织结构相对疏松,组织韧性较血管及胆管结构有明显区别。可用吸引器钝性分离,吸引器头圆钝不易损伤组织,不易挑断血管及胆囊管,钝性解剖分离时,边吸边推,术中根据渗血渗液情况,不断调节负压,尽量保持术野清洁,保证手术安全[8-9]。(4)处理炎症严重的胆囊三角时,锐性分离时推荐使用超声刀。单极高频电钩高压火花放电、密闭腹腔“趋肤效应”、热电效应及机械传导可造成组织延迟损伤;长时间电凝止血,热力可能损伤右肝管,迷走细小胆管残端结痂后脱落;胆囊三角区出血时电凝止血,可造成热效应损伤胆管[10]。以上情况均可导致术后胆漏发生。而超声刀可凝固直径3~5 mm的血管,解剖时可有效保持术野清晰、无渗血,也相应地减少了胆道损伤的发生率。胆囊动脉大多数情况下可直接用超声刀切断,无需使用血管夹,以减少术后腹腔内异物残留[11-12]。(5)术中发现胆囊三角解剖不清,切开壶腹部取出嵌顿结石后可见胆囊管开口,如未见胆汁流出,可判断胆囊管内仍有残余结石,用无创钳向近端挤压胆总管协助排出结石,直至胆囊管残端有胆汁流出,可判断胆囊管通畅;必要时可经胆囊管开口插管行胆管造影术,明确此处解剖结构[13]。(6)超声刀及吸引器锐钝性结合、顺逆结合分离出胆囊管残端。如果能进一步完整分离出胆囊管,则将胆囊管充分游离后予以结扎或夹闭;如果胆囊管分离困难,可在确认胆囊管无残余结石后将胆囊管开口处缝合关闭[14]。(7)急性胆囊炎行LC存在较大的风险,容易导致胆管损伤、胆漏等严重并发症,术中根据情况应及时、果断中转开腹。中转开腹是急诊LC的保障,不是手术失败,是保证患者安全的明智之举[15-16]。(8)常规放置引流。术中常规于温氏孔处放置引流,以便于观察及早期发现胆漏等[15]。LC术后发现的胆总管、右肝管侧壁损伤,胆囊管残端损伤或不明原因的胆漏,可保持腹腔引流管通畅引流,或在ERCP检查时经鼻胰胆管引流,保持胆总管下端无梗阻,引流量可逐渐减少而自愈[17]。(9)手术最好由经验丰富、操作熟练的高年资医师主刀。本组主刀医师均为副主任医师,大大降低了术中胆管损伤率及中转开腹率。(10)需要强调的是,对于不能手术的高危或高龄患者,急症手术并发症多,危险性较大,可行超声引导下经皮经肝胆囊穿刺引流术,超声指导下能准确定位胆囊,穿刺引流胆囊内淤积的胆汁及脓液,迅速减轻胆囊压力,在缓解临床症状的同时减少毒素吸收,并有效控制局部炎症反应,能帮助患者度过急性期,避免急诊手术带来的风险,降低死亡率,待病情稳定后可择期行胆囊切除术[18-20]。

综上所述,LC治疗合并胆囊管结石嵌顿的急性胆囊炎,综合采用向胆囊腔内推挤结石、超声刀与吸引器锐钝性结合分离胆囊三角、壶腹部直接切开取石、顺逆结合法分离胆囊管、套扎胆囊管或缝合胆囊管等方法,是安全、有效的。