学习过程从认知冲突良性过渡到内化整合

◇薛晓丹(浙江:湖州市新风实验小学教育集团)

多诺万和布兰思福特在《学生是如何学习的:课堂中的科学》中指出:任何学习都是在他们关于世界是如何运作的基础上发生的。学生的需求通过哲学性的问题进行粗浅的阐述:

我是谁?(学习者)

从哪里来?(已有日常经验是怎样的)

到哪里去?(要获得怎样的新认知)

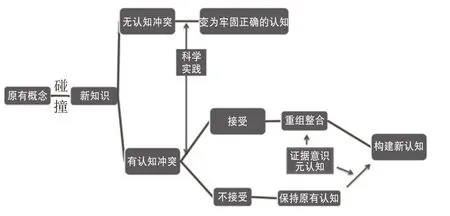

这实际上就是学生如何学习的体现:从日常经验到新认知的构建过程。学生学习时,原有概念与新认知会发生碰撞。大部分情况下,学生很多原有概念与生活实际相切合,但是从科学的角度看却是不完善的,甚至是错误的,这样就会有认知冲突的产生。在暴露学生的原有概念之后,需要处理好认知冲突,用科学实践搭建桥梁,帮助学生重新整合、建构认知。

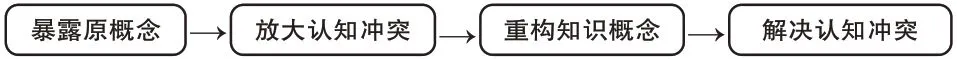

综上所述,学习过程应该是:暴露原有概念→引起认知冲突→内化整合→重建新认知。先暴露,再新建,破而后立。

一、深入课堂,发掘冲突

认知冲突是课堂中最直接呈现的内容。不逃避、直接面对,是处理冲突最为直接、有效的方式。所以当科学课堂上出现认知冲突时,教师不要逃避,反而应该感到喜悦。那教师如何处理认知冲突、为学生的内在重组整合做好铺垫呢?笔者提出以下几点看法。

(一)有意创设,引起冲突

认知冲突在大部分情况下都是正面的,因为认知冲突是思维运作的反馈,这种反馈是即时性的、生成性的、最能体现学生当下思维的。如果没有冲突,教师要有意制造冲突,引发冲突。认知冲突是思维运作的信号,有些课堂没有强烈的认知冲突,教师可以主动制造。

【案例一】在五年级下册《马铃薯在液体中的沉浮》一课中,用盐水进行实验已无新意。但把盐水换成糖水、味精水等,从最开始的悬念到结果的出现,都会颠覆学生的日常经验,引起认知冲突,让学生明白不仅仅盐水,其他的一些物质也可以实现同样的效果。学生兴趣提高,思维也会随之活跃,使这一课从一堂学生已经知晓的科学课转变为“还可以这样”的科学课。

当然,不仅可以在实验材料中设置冲突,教师还可以通过情境的设置、生活现象等满足学生的学习需求。比如,生活中热水会冒白气是学生非常熟悉和接受的事实,但为什么从冰箱里拿出来的冰棒也会冒白气?让学生不断修正已有概念,实现破而后立的效果。

(二)将错就错,放大冲突

学生思维是很活跃的,从与科学概念的差异度来看,产生的认知冲突可大可小。身为科学教师,我们要时刻留心学生的反应。从一定程度上说,科学是可以犯错的。犯错的目的在于改正,我们可以不予评价学生的错误认知,但不能错失纠错机会,应将错误认知放大,放大到学生能自己发现问题所在。

【案例二】笔者在执教三年级下册《影子的秘密》过程中,首先进行模拟对象的确定:手电筒→太阳;小雨伞→户外伞;人偶→警察叔叔。

接下来,通过解决“警察叔叔不用一直走动”的问题进行后续教学。一来探究改变影子的几种方式;二来可以让学生关注如何解决生活中的实际问题。

提问:怎样让警察叔叔不动,而不被太阳光照到呢?换大伞。

放大认知冲突:小伞换大伞,知晓影子的大小和遮挡物大小有关。

学生自己察觉:不能用很大的伞,会阻碍交通。

提问:用大伞的目的是让影子变大,除了用大伞,还可以用什么方法让影子变大?→把手电筒放低一些。

重构知识概念:知晓影子的大小和光源与遮挡物的距离有关。

学生自己察觉:调整太阳位置我们做不到。

提问:那不能改变太阳位置,可以改变什么呢?把伞靠太阳近一些。

解决认知冲突:知晓改变遮挡物位置可以改变影子大小。

学生自己察觉:没有那么高的伞。

升华:可以有那么高的什么?→高楼、云、月亮。引导至宇宙,联系学科单元。

在本次课堂上,学生共提出三个与实际科学有认知冲突的点,教师并不急于否定,而是按学生的认知进行处理。

虽然在此次教学过程中,学生没有找到更好的解决方法,但是一次次地放大认知冲突,既调动了学生的思维,也生成了新的认知,并且通过学生认识的不断生成拔高了课堂高度。

(三)充分交流,修正冲突

学生的日常经验是不同的,与新认知产生的冲突也是不同的。怎样让学生的认知冲突能够实现互补或者相交呢?最好的方式就是让学生围绕主题进行交流、讨论,让冲突与冲突间不断产生摩擦,从而建立新的认知。建立新认知的过程也能让学生明白,合作交流、学会倾听、大胆质疑、乐于发言、勇于修正都是解决问题、增长知识的方法。

在日常教学过程中,学生根据自身的认知冲突会在课堂上提问。学生的思维是天马行空的,因认知冲突而产生的问题也是五花八门的,有时提出的问题,教师一时半会儿也没有很好的应对方式。这时就可以让学生的认知冲突相互碰撞,从他们自身的角度出发,尚未建立的新认知在不断碰撞当中会越来越完善。

二、组织活动,实践认知

科学教育发展至今,离不开科学活动,科学活动就是一种科学实践。目前课标倡导的探究式科学教育,本质就是一种科学实践。所以,关注认知冲突自身的同时,也要以科学实践为依托。因此我们教学活动要努力完成以下的要求。

(一)明确时机:何时实践

适时实践: 认知冲突产生后,会在一定程度上引起学生的好奇心,激发求知欲。当学生处于这种求而不得的状态时,是内在学习动力最强的黄金期。此时需要教师抓住时机开展科学实践,满足学生的需求。

及时实践:在课堂上,学生的思维运作是十分迅速的,黄金期来得快去得也快。特别是学生思维碰撞很激烈时,因认知冲突而产生的形形色色的想法会淹没旧的信息。作为教师要有一定的敏锐性,时刻留意学生的认知冲突,要及时放大,引导学生关注,展开科学实践。

(二)把握原则:科学实践

合理实践:一二年级学生进行科学实践时,思维较为形象化,对于抽象的概念无法进行很好的空间想象,需要结合日常经验进行有序观察;五六年级学生的思维发展迅速,有一定的空间想象能力,可以进行科学模拟实践探索,强化影响变化的概念。

充分实践:科学实践的目的,是让学生在实践活动中获取、收集信息。由于生成的不同、时间的影响、能力的差异会造成科学实践不充分,因此教师需营造良好的实践氛围帮助学生进行充分、有效的科学实践。

(三)区分情境:选择实践

即时实践: 课堂上由学生提出的简单问题,可以通过单一的操作马上进行的实践活动,可以认为是即时性科学实践。即时实践,即时获取信息,信息反馈至脑海中,可以马上对认知冲突进行即时性打磨与冲击,从而帮助构建新认知。

预设实践: 课堂上需要一定方法、方案,按步骤进行的科学实践活动,可以认为是预设性科学实践。预设性科学实践是带有明确目的的实践活动,有了明确认知冲突的铺垫,学生会发散思维,也能提高学生自主进行科学实践的能力。

三、突破冲突,整合新知

通过关注冲突自身,鼓励开展科学实践,可以帮助学生更好地建立新的认知。但是重新整合主要是学生的自主内化过程,教师无法内在干预,只能通过外部方式帮助学生更好地进行整合。

(一)培养证据意识

所有的认知冲突其实都是要靠科学证据去处理,经历科学过程,也是在找寻证据。通过证据改变自身原有的认知,修正错误的前概念是建立新认知的必要途径。但是在实际教学中,会存在以下问题。

很多学生都有从众、从尊的盲目心理。日常实验时,学生看到其他学生与自己数据或者现象不同时,会擦除自己的实验记录,更有甚者,可能会进行假描述。

学生从根本上不认同新的证据,因为它们与书本或者他人获取的原有认知与证据呈现的现象相冲突。此时,他们会认为,和自己想法有出入的内容就是错误的。即使这个证据很有力,学生的第一反应也是:这是错误的。以上是教学过程中遇到的常见现象。这对新认知的建立是致命的,学生自身没有任何依据或是拒绝承认已经很充分的证据,马上对认知进行重构或者拒绝重构。所以培养学生的证据意识非常重要。

(二)提倡元认知

元认知是对认知的认知。可用浅显的语言描述为:认知就像考试,元认知就像考完试再检查一遍,比较突出反省、监控等特点。培养元认知很大程度上是提倡学生证实认知冲突,而不是检验认知冲突。所有科学实验的目的是证实,证实是有探究意义的,而检验则是按步骤验证问题,两者有本质上的不同。

【案例三】在六年级下册《日食》一课中,需要学生进行模拟实验。在这个模拟实验中,很多教师会给学生交代模拟实验的注意事项、步骤等等。如果在知道基础操作后即放任学生自己模拟,学生会遇到很多困难,无法完成实验。需要交流所遇到的困难,对实验的方式进行修正后再试一试。学生的学习过程在整合的外部干预下,转变为下图。

这就是元认知的体现:先用自己的认知去尝试,发现不成功,审视之后再尝试新的方法;或者是已经得出了正确的结果,但还是会审视自己的认知是否正确。这样,通过元认知而得出的认知就会深深刻在学生脑海中。

综上所述,学生建立新认知是一个复杂的多维度的过程。每一个环节不仅仅需要教师综合考虑,制订适当的教学方案,为学生的学习做好铺垫,也对学生的思维、能力等有较高的要求。基于冲突、立于实践、以生为本,教师在尊重学生的同时,帮助整合,引领构建新认知,让学生走向更有效的学习。