指向地理综合思维素养培育的深度教学策略研究**

窦同宇 龚 倩

(1.杭州第二中学钱江学校, 浙江 杭州 311215; 2.南京师范大学 教师教育学院, 江苏 南京 210023)

综合思维是地理思维最重要的一种思维形式,是核心素养的重要组成部分。地理综合思维素养涵盖要素综合、时空综合和地方综合三个维度。要素综合思维是从整体性出发,探讨各地理要素相互作用、相互影响的关系;时空综合思维强调从空间和时间综合的角度分析地理事物和现象的发生、发展及演变规律;地方(区域)综合思维强调从地方或区域综合的角度分析地理要素对区域特征形成的影响,以及区域人地关系问题。[1]

深度教学是内含知识结构、学科本质和深度学习三个层面的教学方式创新。[2]深度教学是由符号、表象教学走向逻辑与意义教学,是逐步回归教学原点、学科本质和指向参与体验的学习。深度教学的基本观点、基本命题、主要着力点和实践路径都指向触及学科本质和知识内核的教学方式。[3]在教学实践中,深度教学要通过在课堂实践中提升学生思维深度,触及学科本质,促进真正理解和让学习过程发生,实现从教学目标、内容、过程到方式统一的教学实践。

深度教学通过创设真实情境、理解生成知识和学生主体参与体验等方式发展学生的综合思维,是培育综合思维深度内涵和内在逻辑的创新教学方式。综合思维以它的学理内涵为深度教学提示了路径,两者有机结合,相互促进。本文依据综合思维的学理辨析提出相应的教学策略,设计教学案例,以期为综合思维和深度教学提供案例支撑。

一、综合思维素养的学理辨析与深度教学策略

1.要素综合与深度教学策略

(1)明晰研究对象,分析要素综合

地理学的研究对象是地球表层,涵盖了多种地理要素。其组成特征上,可分类为单要素特征、多要素特征和全要素特征。传统的早期地理学研究主要涉及单一要素,随着研究走向深入和复杂化,单要素研究逐步转向多要素耦合与综合研究。伴随而来的是高中地理教材愈发注重对学生综合分析能力的培养,由单一要素的低层级研究培养过渡到由多要素和全要素所组成的中高层级综合分析培养。

(2)厘清要素内容,奠定知识基础

单要素主要涉及地形、水文、气候、生物、土壤、人口、聚落、交通和文化等自然和人文要素。命题考查多从分布、特征描述、形成和原理等角度进行设置。多要素特征涉及两种及两种以上要素的相互关系与耦合,是中等层次综合分析思维的体现。例如,土壤的形成与多种要素相互作用,构成了如气候—土壤、生物—土壤、地形—土壤等要素的耦合演变。全要素构成了地理研究的复杂系统,是高层次的综合分析研究。全要素之间的耦合非常复杂,同时兼具难理解性、调控性和预测性,需依赖深度教学策略实施教学。

(3)挖掘要素关系,建构知识结构

要素之间常见的逻辑关系有因果关系、主次关系、整体与部分关系和现象与本质关系,这些逻辑关系能够在知识与知识之间进行重组构建。各要素是相互关联的,某一要素特征的变化会引起其他要素乃至地理环境的整体变化,体现了因果关系和整体与部分关系。任何地理事象都是由多要素共同作用形成的,但各要素所产生的作用和影响强弱不同,因此解释原因时要体现出主次逻辑关系。

(4)触及要素本质,统摄整体教学

各要素具有其特定的本质。自然地理学主要要素的本质是物质运动与能量转换,人文地理学主要要素的本质是“流”空间。从要素本质出发,进行大单元教学和整体教学。例如,大气这一要素的本质是能量传输的“运动”,能量传输具有时空差异,大气运动在时间和空间尺度上的运动形式和运动组织不同,其运动的结果具有差异性,表现为多种类型气候分布,在其运动结果影响下,对应的自然地理景观具有差异性。

2.时空综合与深度教学策略

(1)领悟核心问题,理解时空综合

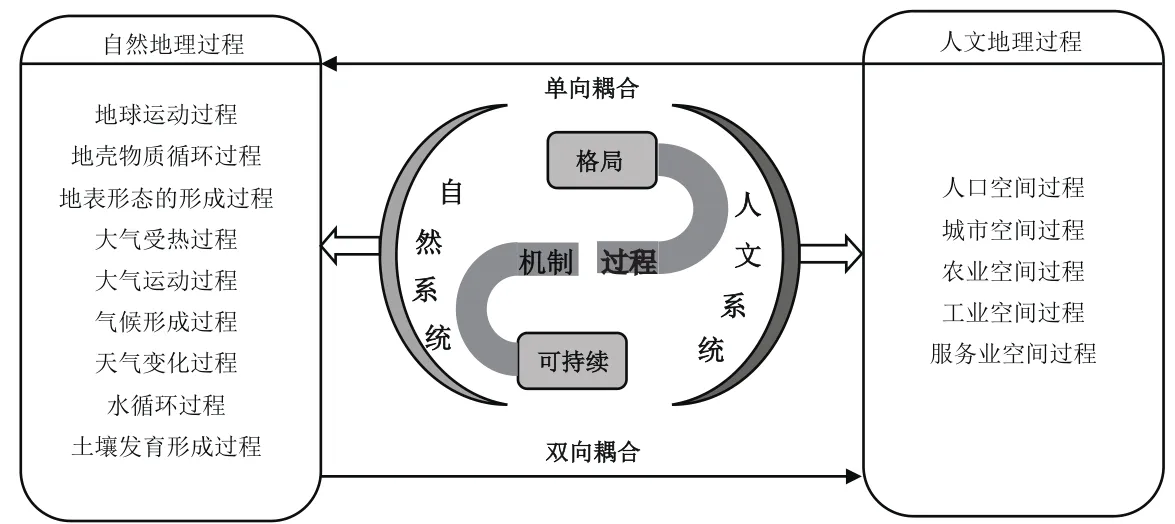

格局、过程与机制是地理学研究的核心命题。其中,过程是核心环节与内容,格局依赖于过程加以解释和分析,机制是对过程的分析与归纳。过程可分为自然地理过程和人文地理过程,均强调时间维度与空间维度的统一(见图1)。

图1 地理学核心问题与时空思维关联图

(2)重视时空过程,提升预测分析能力

自然地理过程指自然要素在不同时间尺度和时间序列内逐步推移演化的过程。主要涉及的自然要素类型有地质、地形、气候(大气)、水文、生物、土壤以及多要素综合等。高中阶段的自然地理过程主要涉及地球运动过程、地壳物质循环过程、地表形态的形成过程和大气受热过程等。地表形态的形成过程是在较长的时间序列内地表受内外力共同作用形成地貌类型;大气运动过程可分为热力环流的形成过程和风的形成过程等;气候变化和天气变化过程分别在长时间序列内和短时间序列内揭示了大气的运动状态。

人文地理过程指人文要素时间与空间共同演替推移变化的过程。从人文要素的构成来区分,高中阶段的人文地理过程包括人口空间过程、城市空间过程和农业空间过程等。人口空间过程重点关注人口的迁移变化,探究在短时间和长时间序列内影响迁移的因素,以及不同空间区域发生的变化;农业空间过程是地表变化最为明显的过程之一,大尺度空间上形成了各种农业地域类型,小尺度空间上种植作物随市场需求发生种植空间变化;工业空间过程是指随着工业的不断集聚与扩散,形成各种工业地域类型,产业的不断升级促使产业空间转移;城市空间过程是人口、农业、工业要素和其他服务业要素过程共同作用的空间表现形式。

(3)运用地理实验,模拟时空过程

地理过程的时空动态变化过程具有抽象性和复杂性,借助地理实验和模拟,将要素的时间空间变化过程进行有效的模拟,是将要素时空综合培育与深度教学融合的有效方式。如涉及大气要素和水文要素的热力环流实验、河流的凹凸岸变化实验和降水环节的影响因素实验,均是通过实验模拟要素的时空变化过程。通过控制某些变量和改变某些变量,实现对时空综合的深度理解与学习。

(4)借助地理信息技术,演示时空过程

地理信息技术除传统意义上的GIS、GPS和RS外,具有真实地理信息的相关插件、软件也属于地理信息技术的范畴。地理信息技术首要是地理要素的空间表达,其次是时空过程的演变分析,即以真实情境为依托,真实演示或模拟地理要素的时空变化过程。例如,气旋的时空变化可以借助可视化之Earth Null School等气象软件进行真实演示,等高线地形图可借助图新地球等方式进行地理信息技术的演示与模拟,人口的迁移变化可借助人口专题地图进行演示,城市化的过程可借助遥感数据进行演示。

3.地方综合与深度教学策略

(1)认知学科特征,关注地方综合

地理学具有区域性和综合性的特征。其首要特征是区域性,指任何要素都存在空间不均衡性和空间异质性,是本学科区别于其他学科的重要评价标准。理解地方综合思维的关键点是通过对地方地理环境诸要素时空变化的分析,获得对各区域人与地及其组成的地域系统的地方性解释。

区域之间具有空间异质性。各区域在诸多自然要素和人文要素的综合影响下形成其地方特有的区域特征,形成了区域相应的气候、水文和土壤特征,相应的农业、工业和服务业发展方向,表现为区域内部的整体性和一致性。区域之间的差异性对应的是互补性,使得各区域形成了区域联系。区域之间通过人流、物流、信息流等物质能量的交换相互作用、相互联系。人口迁移、资源的跨区域调配和产业转移均体现了区域之间存在互补性和联系性。区域之间具有层次等级性。从尺度划分,区域可划分为大尺度空间、中等尺度空间和小尺度空间。地理教学中应先从大尺度空间入手,确定其所在位置,判别其所处气候、自然带等类型;后逐步从中小尺度空间入手,分析区域地形地势等诸要素特征,进而分析区域典型特征的成因和形成过程。

(2)重视规律分析,提升迁移应用

地方综合是要素综合和时空综合的地方表现,以地方为区域案例,对典型案例分析之后,得出一般共性规律。在共性规律的基础上,教学过程以知识迁移为抓手,设置活动与实践,注重体验参与,迁移深化地方综合内涵,促进学生深度体验。地方综合是良好的情境活动和问题链设置的材料来源,让学生在迁移应用的过程中,实现知识、能力、情感、思想与价值的深度整合。

(3)运用比较分析,理解地方综合

课堂教学需强调区域异质性、互补性和尺度性。涉及到有关区域的学习时,可逐步渗透区域之间的差异性、比较性和联系性,以差异性和互补性思想为区域学习的基本思想。例如,运用比较分析的方法,比较南美洲、澳大利亚和非洲之间大气环流的差异,理解地方特征,从而达到深度学习。

二、基于综合思维培养的教学实践——“以中西医诊治看荒漠化防治”为例

1.教学案例选取

荒漠化被称为土壤的“癌症”,此类土壤病症的发病起因复杂,病情过程错综难以预判。该案例是践行深度学习,实施综合思维与地理教学深度融合的较好选择。案例选择“生态脆弱区的综合治理——以我国荒漠化地区为例”。历史上,从最初的达玛沟到旧县址热瓦克再到今天的策勒县城,曾经繁华一度的老县城热瓦克已变成威胁新县城的沙源地。

2.教学案例设计

(1)概念剖析——表病症

知识回顾:理想土壤的构成(见图2)。某种物质含量过高或过低就会带来土地退化。

图2 理想土壤模式图

学生思考:试从理想土壤模式中归纳土地荒漠化的概念及危害。

教师总结:从荒漠化概念和荒漠化危害两个角度予以解释。

设计意图:深度理解和把握荒漠化的概念与土地退化的内涵,并思考还有哪些典型的土地退化类型,为深度学习奠定知识和概念基础。

(2)成因分析——析病因一

材料一:策勒县年平均降水量为34.4mm,降水年变率极大,高峰值为121.1mm,低值仅为13.4mm,年平均蒸发量高达2570mm。策勒县灾害天气主要有大风、沙暴和夏季高温,8级以上大风每年3~5次,沙暴天气平均每年19次。策勒有9条小河,其中77%的水量集中在6、7、8三个月,3、4、5三月河水量仅占9%,春季缺水严重。策勒绿洲区地表以疏松的细粒沙土为主,质地疏松、沙性重、发育微弱、通透性好。

学生思考:策勒县突出的自然特征是什么?策勒县土地荒漠化形成的自然病因有哪些?

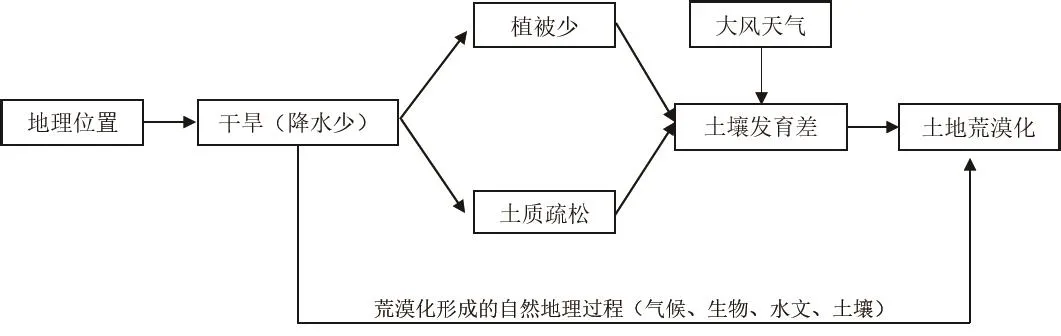

教师总结:深居内陆、远离海洋的地理位置决定了策勒县气候以干旱为突出特征,进而影响了植被、水文和土壤等自然要素,干、沙、风、植被少成为策勒县荒漠化的自然原因。各要素特征之间相互影响组成了荒漠化形成的自然地理过程(见图3)。

图3 荒漠化的自然病因及地理形成过程图

设计意图:辨析自然要素的要素组成特征,把握地理要素综合思维,理解荒漠化形成的自然地理过程,构建结构化和模块化的知识结构。

(3)成因分析——析病因二

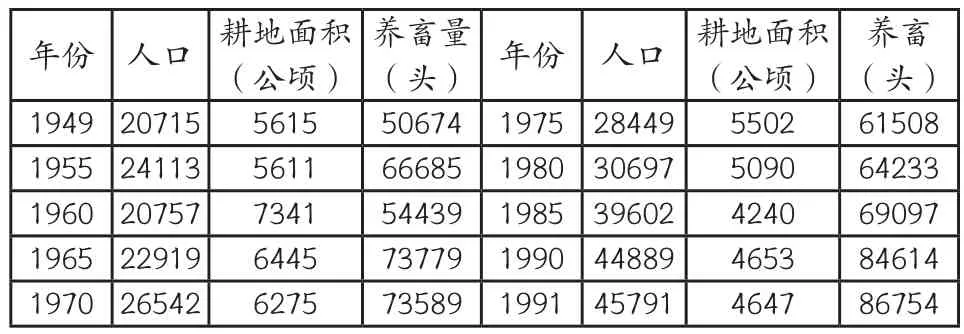

材料二:下表所示为策勒县策勒镇1949年至1991年的人口、耕地面积和养畜量的变化(见表1)。

表1 策勒镇1949~1991年人口、耕地面积与养畜变化量表

学生思考:策勒县土地荒漠化形成的人为病因有哪些?

教师总结:近几十年的人口过快增长使得人与地、发展与保护的矛盾更为突出,出现了过度放牧、过度开采等一系列促成荒漠化加速发展的人文因素,构成了荒漠化形成的人文地理过程。

设计意图:创设要素情境,深入理解人文要素的要素组成特征与地理要素综合思维,引导学生剖析格局—过程—机理这一核心问题与时空综合思维的内在关联特征,从而构建正确的时空过程和知识结构。

(4)治理措施——下处方

材料三:治沙专家充分利用夏季洪水(昆仑山冰川积雪融水占河流流量76.8%),建成了一道拦沙阻风的防线。自流沙前沿至绿洲,拦沙河拦截沙漠的流沙,低矮的灌丛阻沙固沙,人工灌木林和防风林网阻风降尘。

学生思考:结合病因从工程、生物、技术和管理等方面分别给策勒县荒漠化开出处方。

教师总结:根据策勒县荒漠化形成的人为病因和自然病因,治沙团队在工程措施和生物措施等方面展开了一系列实践,利用夏季洪水建设拦沙大坝相当于对荒漠化动手术摘除病灶,种植柽柳、红柳对荒漠化开展中医恢复,修复破碎的病体。整个过程中,配之以相应的技术措施和管理措施,多方齐下共同治理荒漠化。

设计意图:在深入理解荒漠化地理形成过程与机理的基础上,从区域实际病因出发,探讨治理荒漠化的处方措施,实现深度学习与应用。

(5)知识迁移

材料四:把全国832个国家级贫困县和西北地区进行叠加分析(图略),可清楚地看到,西北地区和策勒县面临荒漠化问题的贫困县大约有290个,占到国家贫困县总数的35%。

学生思考:西北地区在荒漠化治理中面临的最大社会瓶颈是什么,它们之间的相互关系是什么,在荒漠化治理处方中应怎样考虑?试分析我国西北地区荒漠化的成因是否和策勒县具有一致性?可否将策勒县的治理方案与措施进行推广?对以上问题进行归纳总结。

教师总结:在西北地区贫困和荒漠化往往相伴而生,在荒漠化治理的同时,更多兼顾经济效益,提高当地人民收入,如种植石榴、大枣和肉苁蓉等经济作物。类比于我国内蒙古和宁夏等地区的荒漠化,各地治理荒漠化的措施与方式不尽相同,各地应探索多样化的荒漠化治理措施(见图4)。

图4 荒漠化的“病因”及其“处方”措施图

设计意图:在真实问题中注重参与体验,迁移理解地理学科特征与地方综合思维的关系体现。

三、总结

本文选择新疆策勒县作为教学案例情境进行了教学设计。在教学过程中深度融合了自然地理要素和人文地理要素,表征了要素综合特征;重点分析了荒漠化形成的自然和人文地理过程,阐释了时空综合思维特征;对比迁移了案例区域与国家贫困县的荒漠化整治,揭示了地方综合思维特征。在教学策略上,以情境问题式教学为导向,聚焦关联性和全面性的多要素教学,逐步引导学生合作探究,从而构建正确时空过程和知识结构。

今后,自然要素和人文要素耦合状态趋于深化,各要素之间的联系更为密切;时空过程演变和时空尺度转换更为迅速,区域特征和区域面临的问题更为多样,更加需要在区域协调与区际联系之间实现可持续发展。