深度学习视角下初中物理高效复习策略*

——以“有关浮力大小的定性分析与定量计算”教学为例

林 军 苗毓亭

(1.合肥市包河区教体局教研室 安徽合肥 230051)(2.合肥市第四十八中学滨湖校区 安徽合肥 230061)

一、问题提出

在当下初中物理的复习备考过程中,部分教师在习题讲评课上往往只注重单纯知识点的回顾以及解题过程与答案的讲解,学生没有真正理解题目中所涉及的物理知识的内在联系,也没有掌握其中蕴含的物理思想与物理方法。这种只注重“育分”而不注重“育人”的教学方法,导致学生解决问题的能力没有得到真正的提升,因而复习效率不高。如何切实提高复习效率,培养学生的综合素养和解决问题的能力,值得每位一线物理教师深思。笔者认为提高初中物理的复习效率的有效途径是践行深度学习。下面基于深度学习的理论,以典型的浮力问题的定性分析与定量计算为例,谈谈初中物理高效复习的策略,供同人参考。

二、深度学习的含义

深度学习不是增加学习难度的意思,而是指在教学过程中,教师设法创设有一定挑战性的学习问题或学习任务,引导学生全身心积极参与,让学生经历知识获取的过程与体验,注重对知识的理解与建构,从而掌握学科的核心知识与思维方法,使学生能够将所学的知识迁移到新的问题情境中,通过自主分析归纳,灵活运用所学的知识与方法解决实际问题。这是发展学生学科核心素养的重要方法与策略。

三、聚焦问题解决,践行深度学习

在中考物理的复习备考中,部分教师往往“以师为本”,只注重自己讲解问题的解决方法,剥夺学生深度学习的机会,久而久之,将导致学生的学科核心素养得不到发展。深度学习聚焦问题的解决,这就要求教师在学生学习的过程中设置关键性问题和挑战性任务,不断追问,引发学生深度思维,激发学生探究性学习的内在动力,真正地实现师生间基于问题解决的互动交流与深度的思维碰撞,培养学生的学科素养。

深度学习注重对知识群的理解,并非对单个知识点的碎片化理解,这就要求教师在学生学习的重点与难点上设置关键性的问题和挑战性的任务,开展探究性学习,引导学生深度思维,迫使学生从“被动地听”到“主动地想”的角色转变。在教学过程中,教师一定要设法通过问题引领和任务驱动真正实现师生实时的深度交流和思维碰撞。初中物理中有关浮力知识的定性分析和定量计算是教学中的重要内容和中考物理的重点考查内容,也是初中物理中的一个教学难点。大部分学生在解决相关浮力问题时,往往凭自己的主观臆断做出判断,通常错误率很高。那么在初中物理的复习教学中,如何引导学生学会分析物理过程,厘清各物理量间的内在联系,理解物理本质,建构正确的物理模型,并应用相关物理原理、物理公式进行定性分析和定量计算,培养学生的科学思维和解决问题的综合能力?笔者以安徽中考真题中的两道典型的浮力题为例探讨深度学习视角下初中物理的高效复习策略,以飨读者。

例1(2020年安徽中考23题) 某同学想测量一种液体的密度大小。他将适量的待测液体加入圆柱形平底玻璃容器里,然后一起缓慢放入盛有水的水槽中。当容器下表面所处的深度h1=10 cm时,容器处于直立漂浮状态,如图1(a)所示。容器的底面S=25 cm2,ρ水=1.0×103kg/m3,g取10 N/kg。

(1)求水对容器下表面的压强;(2)求容器受到的浮力;(3)从容器中取出100 cm3的液体后,当容器下表面所处的深度h2=6.8 cm时,容器又处于直立漂浮状态,如图1(b)所示,求液体的密度大小。

图1

图2

例2 如图2所示,某物块用细线系在弹簧测力计下,在空气中称时示数是15 N,浸没在水中称时测力计示数是5 N,则此时物块受到水的浮力为N,该物块的密度为kg/m3。

在随堂听浮力复习课时,一些老师对于以上两题的解法通常如下。

例1:部分老师直接告诉学生浮力减小量和取出液体的重力大小相等,有学生追问老师这两个量为什么相等。对于这个具有挑战性的问题,很多老师为了节约时间,通常就自己分析讲解解题的思路与方法,或者直接告诉学生二者相等的原因,没有给学生提供分析推理和问题解决的机会,也没有凸显“以生为本”的新课程教学理念。

例2:一些老师要求学生求出待求物体的体积,然后再利用密度的定义式进行计算,这样学生就要花较长时间来计算且计算错误率较高。这种教学方法与策略固化了学生的思维,阻碍了学生综合素养的发展,也直接导致教学效率低下。

笔者以深度学习理论为指导,以发展学生科学思维能力为核心,设计合理巧妙、循序渐进的物理情境和物理问题,引导学生在其已有的认知、思维、情感等基础上,不断挖掘出认知复杂性层次更高的“问题链”,积极主动建构知识结构,厘清解题思路,进行科学推理,找出其规律,归纳得出最优的解题方法,进行深度学习。这样不仅发展了学生的学科素养,而且提高了复习课的教学效果。

(一)分析对比,找共同点

表1是笔者引导学生对上述两道中考物理试题,采用比较、归纳的思维方法,分析得出的共同点。学生很快便总结出所研究的对象都是处于平衡状态,并提取出了有研究价值和意义的关键信息,构建知识结构,深化高阶思维,为接下来的深度学习奠定基础。

表1

(二)知识建构,分析推理

情境1:二力平衡

图3

实际教学中,大部分学生能够分析思考并归纳总结出方法如下:

建议在教学中,让学生先独立思考再分享自己的分析思路,教师则做好“引导者”,设法引导学生思考解决问题的突破口,并经过小组讨论总结归纳出最优的解决方案。

具体思维过程如下:

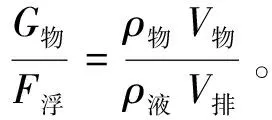

已知:①力的关系:G物=F浮。②体积的关系:V物与V排。③ρ液。求:ρ物。

解题的突破口:厘清已知量和未知量间的内在联系。

教师要引导学生学会有条理地罗列出题目中涉及的物理量,再引导学生做对比分析,发现其规律,深度思考后得出物理量之间的内在关系。

物块A和液体的密度关系不易直接得出,但是物块A所受的重力大小和液体所施加的浮力大小关系可以直接分析得出,即从受力分析的角度去建立已知量“力”和待求量“密度”的间接关系。学生发现浮力和物重这两个力都可以写成密度、体积和g的表达形式,即:F浮=ρ液V排g;G物=ρ物V物g。

接下来,再引导学生思考发现这两个表达式中只有一个未知量,即待求量ρ物,关键就是怎么建立这两个公式之间的关系。大部分学生很快便会通过受力分析得出结论。

已知F浮=G物,再推导出ρ液V排g=ρ物V物g,最后变形得出ρ物的表达式:

情境2:三力平衡

问题:在长方形容器的底部利用细线系着一个物重为6 N的木块A,然后缓慢向容器中注水,使木块A恰好浸没于水中且保持静止状态,如图4所示。此时细线对木块的拉力为4 N,则木块A的密度大小为kg/m3。

图4

(1)定性分析

状态分析:木块A处于浸没状态,处于平衡状态。

受力分析:木块A受到重力、浮力和拉力。

在实际解题时,一般会遇到如下两种情况。

学生通过深度分析思考,便不难发现上述题目中所蕴藏的共同点和不同点,采用“比值法”最终建立起“待求量”密度与“已知量”体积或者力之间的直接关系,从而减少了诸多中间量的繁杂计算过程。这样的教学方法与策略培养了学生的科学思维能力和解决问题的能力,促进学生进行深度学习,落实学科核心素养的发展。

四、结语

综上所述,在深度学习中,学生由被动的问题回答者转变为高质量问题的主动提出者,从过去被动地听转变为积极主动地想的学习状态,从浅显的师生对话转变为多角度的深度思维碰撞,从简单的获取知识转变为能力、方法、思维和态度等的综合培养。教师在教学中要设法创设真实的问题情境,注重引导学生对知识的迁移与应用,促使学生进行深度学习;同时在教学过程中,要设法摒弃“以师为本”的做法,始终凸显学生的主体地位;设法提高学生的参与度,调动学生学习的主动性和积极性,提高复习课教学的质效。