财政分权、老龄化和“重医疗、轻预防”:阐释与对策

孙 琳 高司民

(复旦大学 经济学院,上海 200433)

新冠肺炎疫情的暴发和蔓延对全球的经济发展和社会生活产生了重大负面影响,据国际货币基金组织估算,2020年全球经济萎缩了3.2%(1)资料来源:https://www.imf.org/en/publications/weo.。新冠病毒的变异和升级不仅对全球经济恢复和增长造成了新的阻碍,而且对各国政府的公共卫生体系建设和重大事件应急管理提出了更高的要求。我国《第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等重要文件中明确提出建立稳定的公共卫生事业投入机制,创新医防协同机制,提高应对突发公共卫生事件的能力。中国疾病预防控制中心(以下简称“疾控中心”)作为国家卫生健康委直属事业单位,自2002年成立起承担了传染病监测、突发公共卫生事件风险评估与应急管理等重要职责。在我国医疗体制改革的推动下,2002年以来,医院和卫生技术人员数量大幅上升。与之相反,2002—2020年间疾控中心数量却从3580个下降到3384个,其卫生技术人员数量从15.88万人下降到14.52万人,(2)资料来源:《中国卫生健康统计年鉴》。整体呈现出“重医疗、轻预防”的特征。

“重医疗、轻预防”现象的出现,有其一定的必然性与合理性。据国家统计局官网数据,截至2021年底,中国65岁及以上人口高达2.01亿,老龄化率提升至14.2%,(3)资料来源:http://www.gov.cn/guoqing/2021-05/13/content_5606149.htm.已超过14%的深度老龄化标准。随着人口老龄化程度的不断加深,65岁及以上的老年人口对医疗资源的需求明显高于其他年龄层次,并存在不断加大的趋势,这导致医疗卫生服务结构中诊治需求持续处于高位。这可能直接加大了医疗与卫生防疫这两类服务供给水平之间的差距。与美国、澳大利亚等发达国家有所不同,1994年分税制改革后的中国式财政分权的特征是“收入集权,事权分权”,我国卫生总费用(4)据国家统计局官网解释,卫生总费用包括政府、社会和个人三方的卫生支出。中政府支出部分较少,且我国地方政府多年来分担了医疗卫生总支出的绝大部分。(5)孙琳、高司民:《公共卫生投入与预算绩效评价:基于新冠肺炎疫情的视角》,《财经智库》2020年第2期。当央地政府间权责不匹配时,地方政府承担公共服务供给责任所需的资金不足,易倾向于减少卫生防疫领域的资源供给。同时,在地方政府履行支出责任时,往往基于经济性绩效考核指标的压力,更愿意将有限的资源投入到基础设施建设等生产性投资中去,而分配在医疗卫生领域的资源也更侧重于向可量化考核的医疗服务倾斜,由此也成为“重医疗、轻预防”现象形成的重要因素之一,导致医疗卫生服务内部结构的分化。

在促进国家医疗卫生事业均衡发展的目标下,本文基于财政体制改革深化、老龄化程度逐渐提升的背景,力图阐释财政分权、人口老龄化与医疗卫生服务之间的影响机制。本文可能的边际贡献主要在于:第一,基于财政分权和老龄化视角阐释了“重医疗、轻预防”的现象和成因;第二,基于医疗卫生领域中医疗诊治和卫生防疫的结构性特征,实证检验了财政分权体制与人口老龄化对于医疗卫生服务的结构性影响;第三,评估了疾控人员改革政策实施的有效性,并结合新一轮的新冠肺炎疫情发展及处置机制进行分析,为进一步提高应对突发公共卫生事件能力和完善我国疾控体系提供对策建议。

一、 文献述评

(一) “重医疗、轻预防”的现象和成因

针对“重医疗、轻预防”现象,已有较多学者予以阐述,这种现象主要是强调用于预防保健的资源投入极为不足,反映出“重治疗而轻疾病防控”的陈旧观念。(6)马新元、潘宝骏:《忧思“重治轻防” 呼吁“预防为主”》,《中国公共卫生管理》1991年第1期;弓巧玲:《重治轻防 自戕其身》,《中国公共卫生管理》1991年第6期。国外的研究也发现了类似问题,如相对于疾病预防和筛查,整个社会对于癌症新药以及其他治疗方式的改进等会投入更多的资源。(7)M. B. Sporn, “The War on Cancer,” The Lancet 347.9012 (1996): 1377-1381; B. A. Chabner, and T. G. Roberts, “Chemotherapy and the War on Cancer,” Nature Reviews Cancer 5.1 (2005): 65-72.

在我国等级化的医疗卫生服务体系下,分设医院和专业公共卫生机构,而基层医疗机构和基层公共卫生机构则为一体化模式,即“地段医疗制度”。(8)杜创、朱恒鹏:《中国城市医疗卫生体制的演变逻辑》,《中国社会科学》2016年第8期。自新中国成立以来,“预防为主”的卫生方针在现实中存在难以落地的问题。2003年的SARS疫情后我国加大了医疗卫生方面的投入,但公共安全风险防范意识薄弱的问题没有得到有效解决,预防和应对准备工作不足。通过全国省级疾控中心调查结果可知,2011—2015年间共减少384名卫生技术人员,且整体素质趋于下降。(9)陈浩、熊勇超等:《2011—2015年全国省级疾病预防控制中心人员流动情况分析》,《中国公共卫生管理》2018年第2期。根据中央编办、财政部、国家卫生计生委于2014年1月联合发布的《关于印发疾病预防控制中心机构编制标准指导意见的通知》,疾控中心人员配置原则上应按照各省(直辖市、自治区)常住人口万分之1.75的比例核定,但Li et al.统计发现,2008—2017年这一比例从1.47下降到了1.42。(10)Y. Q. Li, H. Chen, and H. Y. Guo, “Examining Inequality in the Public Health Workforce Distribution in the Centers for Disease Control and Prevention (CDCs) System in China, 2008-2017,” Biomedical and Environmental Sciences 33.5 (2020): 374-383.类似地,王绍光通过对2018年疾控人员数据进行计算,发现中国至少缺编5.64万人。(11)王绍光:《筑牢疾控体系:四次危机,一个教训》,《开放时代》2020年第3期。事实上,在提高人民的健康水平方面,卫生防疫等预防性公共卫生服务的贡献巨大。(12)CDC, “Ten Great Public Health Achievements-United States, 1900-1999,” MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report 48.12 (1999): 241-243;M. Avendano, and J. Cylus, “Working at Older Ages: Why It’s Important, How it Affects Health, and the Policy Options to Support Health Capacity for Work,” Coll. The Economics of Healthy and Active Ageing Series, World Health Organization, 2019;李华、俞卫:《政府卫生支出对中国农村居民健康的影响》,《中国社会科学》2013年第10期;刘鹏程、王颖、李程跃、吴红辉、傅华:《疾病预防控制对人群期望寿命提升贡献的测算结果》,《中国卫生资源》2015年第2期。那为何还会出现“重医疗、轻预防”的现象呢?

经费一直是困扰疾控体系建设的难题。疾控中心不仅获得的财政补助少,而且其在所有医疗卫生机构的财政补助中占比趋于下降。由于政府基本财政保障不足,部分疾控中心只能用“创收”手段解决资金短缺问题,弱化了其公共职能。同时,疾控机构人员的工资和待遇保障水平与医院存在明显差距,与其承担的职业风险并不匹配。(13)蔡源益、孟朝琳等:《取消“三项收费”后疾控人员薪酬满意度现状和影响因素研究》,《现代预防医学》2019年第21期;吴凡、陈勇等:《中国疾病预防控制体系发展改革的若干问题与对策建议》,《中国卫生资源》2020年第3期。由于薪酬缺乏吸引力,疾控中心不仅难以招纳新的高素质人才,还加剧了内部人员的流失和老化问题。此外,还存在人员编制分配不合理、培训资源匮乏、职责划分不明确等,也直接导致重大公共卫生事件的有效预防和应急管理受到较大影响。

从疾控中心在医疗卫生体系角色定位来看,王绍光和宋华琳认为疾控中心在整个医疗卫生体制中法律与权责地位以及职业评价相对较低。(14)王绍光:《筑牢疾控体系: 四次危机,一个教训》,《开放时代》2020年第3期;宋华琳:《疾病预防控制机构法律地位的反思与重构》,《探索与争鸣》2020年第4期。杜创和朱恒鹏则指出医疗卫生服务中存在“任务冲突”,疾病防治等公共卫生工作的成功实施一定程度上意味着治疗工作的减少,会对医疗业务收入和积累诊疗经验造成影响。(15)杜创、朱恒鹏:《中国城市医疗卫生体制的演变逻辑》,《中国社会科学》2016年第8期。从诊疗服务和预防性服务供给和需求来看,一方面,Dranove在探讨预防性研发投入不足时,指出了健康保险的存在、遭受起诉的可能性、不伤害原则(Do No Harm,DNH)(16)即医疗卫生相关供应商不应该提供具有伤害性的产品或服务,除非有可靠的科学共识认为其益处大于潜在成本,而且没有更安全的替代方案。的规制等都会影响预防性公共品的供给;(17)D. Dranove, “Is there Underinvestment in R&D about Prevention?”, Journal of Health Economics 17.1(1998): 117-127.另一方面,人们更愿意为治疗需求而不是预防性行为付费。(18)D. Bauer, D. Lakdwalla, and J. Reif, “Mortality Risk, Insurance, and the Value of Life, ” NBER Working Paper: 25055, 2018; E. Wolff, S. Larsson, and M. Svensson, “Willingness to Pay for Health Improvements Using Stated Preferences: Prevention Versus Treatment,”Value in Health 23.10 (2020): 1384-1390.因此,伴随着医疗诊治需求增加,卫生防疫等公共卫生需求不断削弱,导致“重医疗、轻预防”现象的产生。

(二) 人口老龄化、财政分权与医疗卫生服务结构

人口老龄化程度对医疗卫生服务的结构性影响较大。从医疗诊治端需求来看,一方面,医疗照护需求急速上升。随着我国人口高龄化程度的加深,失能老人的数量和比例在快速提高,长期照护存在庞大的需求,家庭养老资源和社会养老服务资源面临紧缺。(19)杜鹏、孙鹃娟、张文娟、王雪辉:《中国老年人的养老需求及家庭和社会养老资源现状——基于2014年中国老年社会追踪调查的分析》,《人口研究》2016年第6期。另一方面,医疗诊治需求较大。老年人群体的患病病种逐渐发展成以心脏病、高血压等慢性病为主,患病率高且治疗周期较长,会产生相对较高的就医率和住院率,(20)姜向群、万红霞:《老年人口的医疗需求和医疗保险制度改革》,《中国人口科学》2004年第S1期。日臻完善的医保制度也增加了老年人就医的意愿,(21)刘国恩、蔡春光、李林:《中国老人医疗保障与医疗服务需求的实证分析》,《经济研究》2011年第3期。促使医疗需求和医疗费用大幅增长,(22)封进、余央央、楼平易:《医疗需求与中国医疗费用增长——基于城乡老年医疗支出差异的视角》,《中国社会科学》2015年第3期。导致医疗资源日趋紧张。从卫生防疫端需求来看,由于大多数人群不愿意为预防性行为付费,特别是受老龄化和城镇化等因素的影响,客观上疾病谱的演变和主观上的健康意识的提高导致诊疗需求重心从传染病、围产期和产科疾患向非传染性疾病转变,(23)World Health Organization, “Primary Health Care Now, More than Ever,” The World Health Report 2008, 2008.特别是老年人口对预防性的卫生防疫服务需求相对较低,(24)D. Bauer, D. Lakdwalla, and J. Reif, “Mortality Risk, Insurance, and the Value of Life,” NBER Working Paper: 25055, 2018.容易造成医疗卫生服务结构的持续性分化。

在公共品和公共服务供给上,地方政府的意愿与财政保障能力均会影响包括卫生防疫服务在内的公共服务提供水平,而这主要受到财政分权体制及其衍生的绩效考核影响。财政分权理论的发展为优化地方政府支出结构提供了理论基础。Tiebout引领了西方传统财政分权理论的发展,强调在一定条件下,财政分权体制相对于集权机制更能够提高国家公共品的供给水平。(25)C. Tiebout, “A Pure Theory of Local Expenditure,” Journal of Political Economy 64.5 (1956): 416-424.之后许多学者均通过实证研究验证了财政分权体制对于政府治理及公共服务水平的正向效应。(26)R. M. Bird, “On Measuring Fiscal Centralization and Fiscal Balance in Federal States,” Government and Policy 4.4 (1986): 389-404; P. Salinas, and A. Solé-Ollé, “Partial Fiscal Decentralization Reforms and Educational Outcomes: A Difference-in-differences Analysis for Spain,” Journal of Urban Economics 107 (2018): 31-46; T. Sanogo, “Does Fiscal Decentralization Enhance Citizens’ Access to Public Services and Reduce Poverty? Evidence from Cte d’Ivoire Municipalities in a Conflict Setting,” World Development 113 (2019): 204-221.但部分学者研究发现,财政分权的不完善性对地方政府的支出结构与效率等会产生负面影响。例如,财政分权改革在赋予地方政府较大财政管理权限的同时,会加大地方政府的财政压力,加剧政府间财政竞争,最终导致地方政府支出结构的扭曲和效率的降低。(27)M. Keen, and M. March, “Fiscal Competition and the Pattern of Public Speeding,” Journal of Public Economics 66.1 (1997): 33-53; E. Zhuravskaya, “Incentives to Provide Local Public Goods: Fiscal Federalism, Russian Style,” Journal of Public Economics 76.3 (2000): 337-368.同时,财政分权体制下的地方政府容易被利益集团捕获或缺乏有效约束,(28)P. Bardhan, and D. Mookherjee, “Capture and Governance at Local and National Levels,” American Economic Review 90.90 (2000): 135-139; Y. Qian, and B. R. Weingast, “Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives,” Journal of Economics Perspectives 11.4 (1997): 83-92.其公共产品的供给能力和治理水平会得到弱化。我国的财政分权是局部的、不完全的非公共财政体制下的分权。(29)周业安、章泉:《财政分权、经济增长和波动》,《管理世界》2008年第3期。随着政府公共资源配置权力的扩大,以及财政分权体制衍生出对地方政府以GDP为主的绩效考核体系,有效推动了当地经济增长,(30)Y. Ding, M. Q. Alexander, and K. Cem, “Fiscal Decentralization, Fiscal Reform, and Economic Growth in China,” China Economic Review 53 (2019): 152-167;詹新宇、刘文彬:《中国式财政分权与地方经济增长目标管理——来自省、市政府工作报告的经验证据》,《管理世界》2020年第3期。但也因此导致地方政府“重基本建设”现象,从而降低民生性公共服务的供给水平。(31)周黎安:《晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因》,《经济研究》2004年第6期;周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期;张军、高远等:《中国为什么拥有了良好的基础设施?》,《经济研究》2007年第3期;傅勇、张晏:《中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价》,《管理世界》2007年第3期;龚锋、卢洪友:《公共支出结构、偏好匹配与财政分权》,《管理世界》2009年第1期;Y. Hao, J. Liu, Z. Lu, R. Shi, and H.Wu, “Impact of Income Inequality and Fiscal Decentralization on Public Health: Evidence from China,” Economic Modelling 94 (2021): 934-944.与此同时,我国1994年实施分税制改革后,财权重心上移;之后的2002年所得税改革、2006年农业税取消等进一步加剧了地方政府收支矛盾。随着财政分权改革的深入,央地两级政府的财政事权与支出责任逐渐明晰。例如,国务院办公厅于2018年发布《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》,明确了中央政府和省级政府在医疗卫生领域的分担比例,但未进一步明确到省以下层面,在不同地方政府层面以及地方政府各个层级之间一定程度上仍存在权责不平衡的问题。整体而言,地方政府主观上没有意愿、客观上也没有充分的能力去投入大量资源到医疗卫生(特别是卫生防疫)领域,从而导致医疗卫生等公共服务供给的相对弱化。

在经历SARS疫情的冲击后,国内外学者普遍认为基于强传染性疾病的特征,政府公共财政应为及时化解公共危机提供财力保障。(32)刘尚希、陈少强:《构建公共财政应急反应机制》,《财政研究》2003年第8期。特别是在疫情暴发初始阶段,充分有效的预防准备有可能杜绝突发性公共卫生事件的蔓延,故在调整财政支出结构的同时需要加大对卫生防疫的投入力度。(33)孙开:《SARS疫情的财政思考》,《财经问题研究》2003年第12期。但现实中却不尽如人意。例如,公共卫生问题越是严重的地区,其得到的政府支持却越少;(34)孟庆跃、李仁中等:《财政分权和公共卫生服务: 山东省四县区结核病控制筹资分析》,《卫生经济研究》2003年第10期。直辖市的区级疾控机构存在经费下达时间较晚、执行效率较低等问题。(35)陈勇、吴春峰等:《上海区级疾病预防控制机构财政经费保障现状:对财政事权与支出责任划分的启示》,《中国卫生资源》2020年第1期。因此,地方政府应结合区域财政能力和承担的疾控任务合理分配事权职责和支出责任,并进一步明晰和优化政府间权责关系。

(三) 文献评述与研究思路

“重医疗、轻预防”现象由来已久,已有文献主要在法律法规建设、医疗卫生资源供给、经费保障和人员配置等方面对此问题展开分析,也有研究对划分医疗服务和卫生防疫服务的结构进行了有益探索,(36)龚锋、卢洪友:《财政分权与地方公共服务配置效率——基于义务教育和医疗卫生服务的实证研究》,《经济评论》2013年第1期;储德银、韩一多、张同斌:《财政分权、公共部门效率与医疗卫生服务供给》,《财经研究》2015年第5期。但目前为止较少有研究分析其存在的问题和原因。综上所述,本文主要从以下两个角度进行阐释:首先,从财政体制展开分析,认为“重医疗、轻预防”现象受到中国式财政分权因素的影响。财政体制改革进程中的权责不匹配问题使得地方政府长期面临较大的财政压力,叠加中央对地方政府以经济性指标为主的绩效考核导向,地方政府既没有充分的财政能力也没有内在的意愿去大量提供民生性公共品,特别是短期难以见效的卫生防疫服务。因此,财政分权体制可能导致医疗卫生公共服务特别是卫生防疫服务的供给不足;其次,本文考虑了人口结构老龄化程度加深的因素。即我国作为人口大国,老龄化程度加深会催生庞大的医疗诊治需求,而对预防性的卫生防疫需求相对不足,致使资源被更多地配置到医疗机构而不是疾控中心。上述因素均导致医疗卫生服务的结构逐渐异化,成为地方政府在面临突发性公共卫生事件时应对能力不足的重要原因。本文分析路径如图1所示,下文将验证这一现象及影响因素。

图1 财政分权体制、老龄化与医疗卫生供给差异化的分析路径

二、 变量选取、模型构建与数据描述性统计

(一) 变量选择与数据来源

1. 被解释变量。为了进一步研究医疗卫生服务体系中的结构性变化,本文借鉴陈硕和傅勇等学者的做法,选择“十万人均疾控中心卫生技术人员数”作为被解释变量,即用各省(直辖市、自治区)疾控中心所配置卫生技术人员数的人均水平来刻画卫生防疫服务供给水平。(37)陈硕:《分税制改革、地方财政自主权与公共品供给》,《经济学(季刊)》2010年第4期;傅勇:《财政分权、政府治理与非经济性公共物品供给》,《经济研究》2010年第8期。不同于专业公共卫生机构(如专科疾病防治院、妇幼保健院)同时承担治疗服务和公共卫生服务,疾控中心仅承担公共卫生防控服务,(38)可参照国家统计局公布的《健康产业统计分类(2019)》。更能直观地体现医疗卫生服务结构中卫生防疫是否相对弱化的特征。

2. 核心解释变量。“财政分权”解释变量用“地方人均财政支出/中央人均财政支出”来刻画,以代表各地方政府财力与事权的匹配程度。(39)陈硕、高琳:《央地关系:财政分权度量及作用机制再评估》,《管理世界》2012年第6期;J. Jia, Q. Guo, and J. Zhan, “Fiscal Decentralization and Local Expenditure Policy in China,” China Economic Review 28.1 (2014): 107-122.各地区人口老龄化程度则以“老龄化率”来刻画,具体以“65岁以上人口占总人口的比例”计算。

3. 控制变量。本文主要设置了“人均GDP”、“GDP增长率”、“城镇化率”、“产业结构”、“人口规模”、“人均医疗卫生支出”、“失业率”、“文盲率”作为控制变量。

(二) 模型设定与变量描述性统计

为了分析财政分权体制、人口老龄化对医疗卫生供给的差异化作用,本文构建计量模型,如公式(1)所示:

pmtp_cdcit=α0+α1fd_expit+α2oldit+

(1)

其中,pmtp_cdc为被解释变量“十万人均疾控中心卫生技术人员数”,fd_exp和old分别为核心解释变量“财政(支出)分权程度”和“老龄化率”,X代表各控制变量,i代表不同省(市)区,t代表不同年份,μt代表时间性干扰,φi代表个体性干扰,εit代表随机扰动项。

本文选取2002—2019年《中国卫生健康统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《中国财政年鉴》的省级层面相关数据进行整理和计算,通过描述性统计(见表1)可知各地区“财政(支出)分权程度”、“老龄化率”、“十万人均疾控中心卫生技术人员数”等指标均有较大的差异。

表1 数据描述性统计

三、 实证分析与稳健性检验

(一) 基准回归分析

根据VIF(方差膨胀系数)检验结果,所有变量的VIF值均小于安全值10,均值为3.85,表明各变量间多重共线性问题不显著;同时,本文通过Hausman检验选择固定效应模型,在此基础上控制个体和时间效应进行双向固定效应估计。

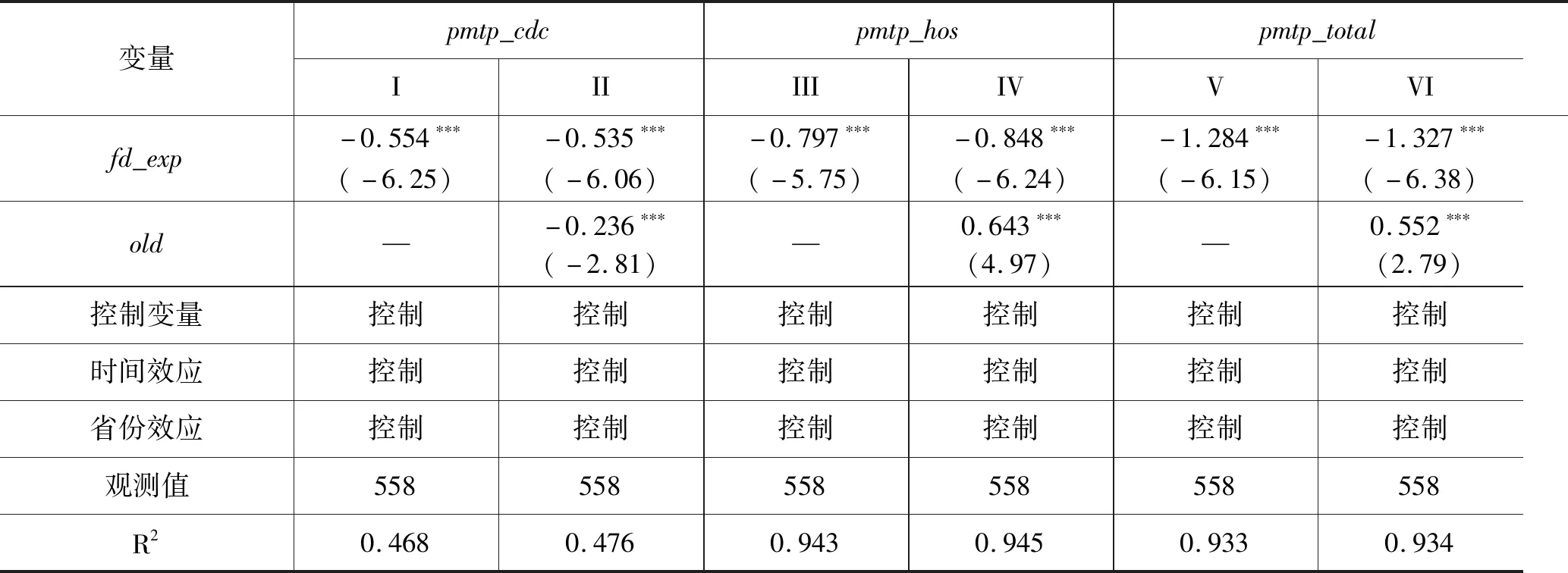

表2第II列的回归结果显示:(1)“财政分权”(fd_exp)对“人均疾控中心卫生技术人员数”(pmtp_cdc)的影响在1%水平上显著为负,这意味着我国地方政府财政分权程度越高,各地区卫生防疫服务的供给水平越低。由于地方政府长期面临权责不匹配问题和经济导向的绩效考核激励,致使其更注重当下的经济建设,而没有充足的资源和意愿加强医疗卫生等社会公共服务,特别是不容易量化评价且见效周期长的卫生防疫服务;(2)“老龄化率”(old)对“人均疾控中心卫生技术人员数”变量的影响显著为负。对此可能的解释是,在财政资源和激励机制的约束下,老年人口的增加对医疗诊治服务产生了巨大的需求,对卫生防疫服务需求相对较低,卫生技术人员等医护资源更多地配置到医院,从而对疾控中心卫生技术人员数量产生挤出效应。

为了进一步阐释“重医疗、轻预防”现象,更直观地展示财政分权与人口老龄化对医疗卫生服务供给的结构性影响,本文将“每万人均医院卫生技术人员数”(pmtp_hos)作为被解释变量重新进行回归。表2第IV列结果显示,人口老龄化对于医疗诊治服务的供给具有显著的正向促进作用,这也意味着老龄化因素对于医疗诊治服务和卫生防疫服务供给可能产生了相反的影响。另外,本文将“每万人均总卫生技术人员数”(pmtp_total)作为被解释变量进一步观察总量层面的影响。表2第VI列的回归结果表明,“老龄化率”变量系数显著为正,这表明我国人口老龄化程度的提高加大了医疗卫生服务供给,但从结构上看这一增长主要源自医疗诊治服务供给(而并非卫生防疫服务)。同时,在表2中第I、III、V列展示的回归结果显示,当未控制人口老龄化因素时,老龄化产生的效应会部分被财政分权变量所吸收,具体体现为财政分权会对卫生防疫服务供给产生更明显的负向效应(负数系数变小:-0.535→-0.554),对医疗诊治服务和总体医疗卫生服务则降低了负向效应(负数系数变大:-0.848→-0.797)。因此,在考察财政分权对医疗卫生服务的影响时,不考虑人口老龄化很可能会使得研究结果被低估。同时,这一结果对分析医疗公共服务供给差异化具有较大的政策含义,特别是在重大公共卫生事件发生时,长期积累的公共卫生资源供给不足问题极有可能导致应急管理缺位。

表2 基准回归结果

(二) 稳健性检验

1. 替换被解释变量

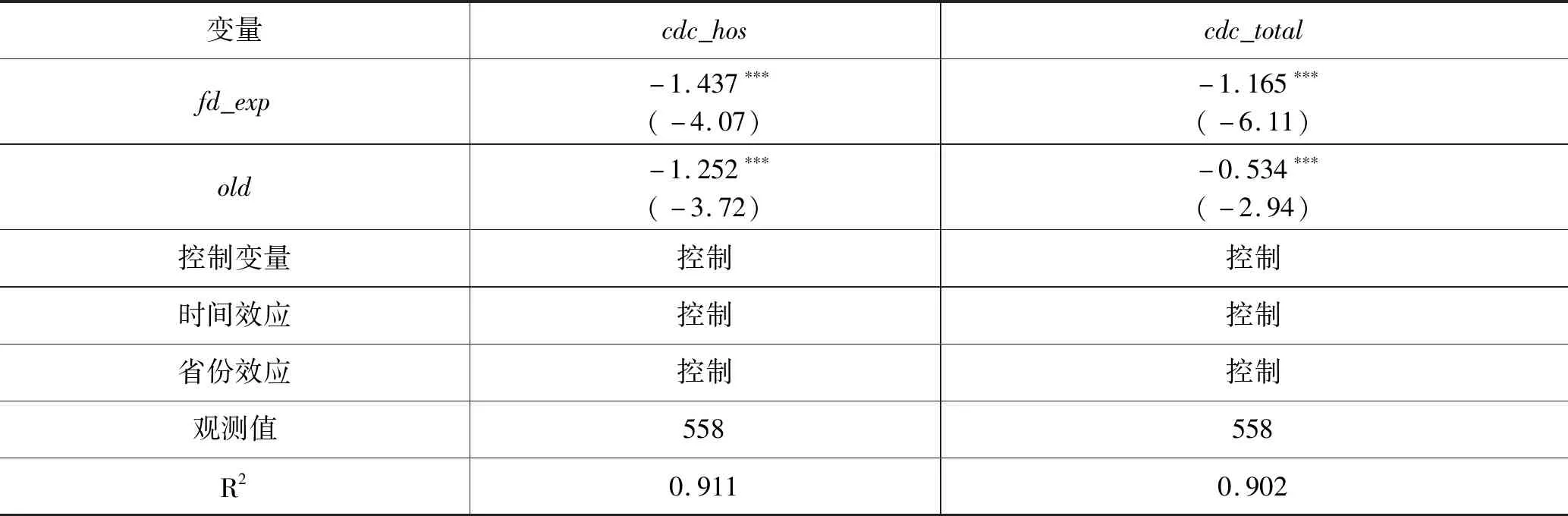

为了进一步增强前述实证结果的稳健性,本文将被解释变量分别替换为“各省疾控中心卫生技术人员/医院卫生技术人员”(cdc_hos)以及“各省疾控中心卫生技术人员/总卫生技术人员”(cdc_total),构建计量方程并进行检验。结果显示,财政分权与老龄化对被解释变量(cdc_hos和cdc_total)的影响显著为负(见表3),表明近年来我国疾控中心资源投入较之医院及医疗卫生机构整体而言较为薄弱。

表3 替换被解释变量的稳健性检验结果

2. 替换解释变量

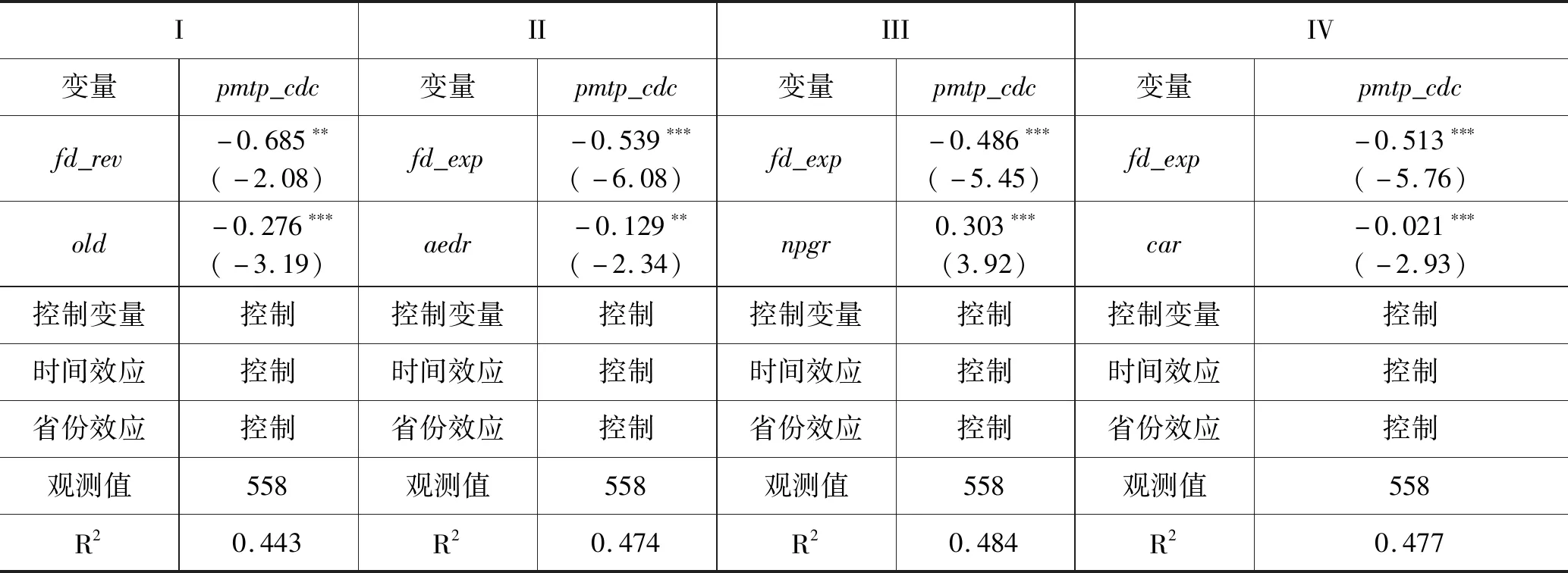

首先,本文将“财政支出分权”替代为“财政收入分权”(fd_rev)(40)财政收入分权程度=地方人均财政收入/中央人均财政收入。后构建计量方程进行检验,表4第I列的结果表明,财政收入分权和老龄化对被解释变量的影响依然显著为负。

其次,本文分别采用“老年抚养比”(aedr)、“人口自然增长率”(npgr)(41)人口自然增长率相对于老龄化率而言是反向指标。和“老少比”(car)作为老龄化程度的替代变量。其中,“老年抚养比”以老年人口数(≥65岁)与劳动年龄人口数(15~64岁)之比计算,“人口自然增长率”为出生率与死亡率的差,“老少比”以65岁以上人口与0~14岁人口的比例来衡量。估计结果如表4第II、III、IV列所示,各项系数均表明:受财政支出分权和人口老龄化因素的共同影响,显著降低了卫生防疫服务的供给。

表4 替换解释变量的稳健性检验结果

最后,考虑到直辖市存在一定的特殊性,故本文在剔除了北京、天津、上海和重庆四个直辖市之后对剩余样本重新进行了回归。结果如表5第I列所示,财政支出分权和老龄化率的系数依然显著为负。

根据上述估计结果可以看出,核心解释变量的估计系数符号与显著性水平均与此前所做的基准估计相吻合,回归结果较为稳健。

四、 异质性分析、内生性检验与拓展分析

(一) 异质性分析

为了考察基准回归结果在不同区域间是否存在异质性,本文引入了地区虚拟变量,并将东部地区作为对照组。若省份属于中部地区(mid),则mid取值为1,否则为0;若为西部地区(west),则west取值为1,否则为0。

表5第II列的结果显示,交互项fd_exp*mid的系数显著为负,说明与对照组东部地区相比,中部地区财政分权对卫生防疫服务供给的弱化作用更明显。多年来,中央政府通过财政转移支付等方式加大对欠发达地区的支持力度,对提升西部地区财力起到了重要作用;而中部地区面临较大的人口压力和公共服务供给负担,人均财政支出长期低于西部和东部,且差距逐步扩大,在医疗卫生领域亦是如此。因此,中部地区地方政府在财力并不充裕的情况下,更缺乏激励提供具有预防性质的卫生防疫服务。此外,交互项old*west的系数显著为正,说明西部地区人口老龄化对于卫生防疫服务供给的负向影响不如东部地区明显。事实上,人口老龄化也呈现明显的区域不平衡性,西部地区的老龄化问题并不如东部和中部地区严峻,(42)据国家统计局第七次全国人口普查结果,以各省人口数量加权计算,西部地区的老龄化率为13.13%,东部和中部地区分别为13.35%和14.13%。在受益于财政资源倾斜的同时,西部地区老年人口对于医疗诊治资源的需求以及对于卫生防疫服务的冲击相较于东部地区而言更低。

(二) 内生性检验

考虑到模型中可能存在的内生性问题,本文借鉴郭庆旺和贾俊雪(2010)、董志强等(2012)的研究,(43)郭庆旺、贾俊雪:《财政分权、政府组织结构与地方政府支出规模》,《经济研究》2010年第11期;董志强、魏下海、汤灿晴:《人口老龄化是否加剧收入不平等?——基于中国(1996—2009)的实证研究》,《人口研究》2012年第5期。分别采用“财政分权”和“人口老龄化”滞后一期值作为工具变量,使用两阶段最小二乘法(2SLS)进行检验。回归结果显示,二者均显著为负(见表5第III列),与基准回归结果一致。若随机扰动项存在序列相关,那么,内生变量的滞后项作为工具变量便不能满足外生性条件。因此,为满足相关性和外生性,参照已有相关做法,(44)Y. Liu, J. Martinez-Vazquez, and A. M. Wu, “Fiscal Decentralization, Equalization, and Intra-provincial Inequality in China,”International Tax and Public Finance 24 (2017): 248-281;詹新宇、刘文彬:《中国式财政分权与地方经济增长目标管理——来自省、市政府工作报告的经验证据》,《管理世界》2020年第3期。本文将各省相邻地区以人口数量加权平均的“财政分权”程度和“老龄化率”并滞后一期作为财政分权和老龄化率的工具变量重新进行估计,结果见表5第IV列,两个核心解释变量系数均显著为负。

此外,本文对上述工具变量的有效性进行了检验。由于选取的工具变量个数正好等于内生变量个数,故不存在过度识别问题。同时,根据2SLS一阶段回归结果,工具变量与内生变量具有相关性。Cragg-Donald Wald F统计量也均大于安全值10,拒绝工具变量是弱工具变量的原假设。(45)D. Staiger, and J. H. Stock, “Instrumental Variables Regression with Weak Instruments,” Econometrica 65.3 (1997): 1-30.这说明通过弱工具变量检验,上述工具变量整体有效,故本文基准回归结果较为可靠。

(三) 拓展分析:疾控人员编制标准实施有效性

为了强化政府基本公共卫生服务职能,加强重大疾病防控和突发公共卫生事件应急体系与队伍建设,2014年发布的《关于印发疾病预防控制中心机构编制标准指导意见的通知》(以下简称《通知》)对各地区疾控人员的配置设立了标准。但这一政策的实施是否有效呢?

基于《通知》的人员编制核定要求,(46)《通知》中提到:“疾病预防控制中心的人员编制以省、自治区、直辖市为单位……原则上按照各省、自治区、直辖市常住人口(以第六次全国人口普查数据为准)万分之1.75的比例核定;地域面积在50万平方公里以上且人口密度小于25人/平方公里的省、自治区,可按照不高于本地区常住人口万分之3的比例核定。”本文根据2013年各省疾控人员与第六次全国人口普查数据(47)数据分别来自于《中国卫生健康统计年鉴》和国家统计局官网。进行计算后,发现北京等9个地区配置超标,天津等19个地区配置未达标,内蒙古、青海、西藏和新疆则均属于依照万分之3的比例核定的特殊类别,但2013年西藏的疾控人员配置超过了这一标准,故这项政策只针对其他3个省(自治区)未形成有效约束。同时,《通知》规定未达标的省份需要补充疾控人员,疾控人员配置超标的省份根据《通知》规定和财政预算约束需调减疾控人员编制数量,因而可以形成一个准自然实验,即将除西藏外的特殊省份作为控制组,未达标和超标省份分别作为处理组予以双重差分。本文构建如下模型进行估计:

Yit=α+δTreati×Postt+μt+φi+eit

(2)

其中,Treat为政策实施虚拟变量,Post为时间虚拟变量,均取值0或1;Treat×Post表示政策实施分组变量与时间变量的交叉项,δ是本文主要关注的参数。考虑到政策实施前后时间窗口的平衡,减轻长时间跨度的影响,本文利用2009—2019年的数据进行检验,同时将各省历年的疾控人员均除以第六次人口普查公布的各省常住人口数,从而得到被解释变量“每万人疾控人员数”。表6第I列的回归结果表明,未达标×特殊组和超标×特殊组在政策冲击后均没有明显差异,即未达标的省份并未有效地补充疾控中心人员,而超标省份也没有明显地缩减机构人员。

考虑到控制组变量数较少,本文更加关注的是未达标省份在政策前后疾控人员配置的变动情况。《通知》明确指出:“现有编制比例高于本标准的省、自治区、直辖市,可暂维持现有人员编制总额不变,不再新增人员编制。”因此,本文进一步将超标省份和特殊省份合并作为控制组,将未达标的省份作为实验组进行双重差分估计。表6第II列的结果显示,两个组别在政策冲击后也不存在显著差异。进一步对其进行平行趋势检验后,发现在上述政策冲击前实验组与对照组趋势基本一致,而2014年政策实施之后两个组别均没有出现显著异动,这表明这项关于疾控中心人员配置标准的政策并没有达到预期效果。

五、 结论与对策建议

(一) 结论与讨论

为了提高应对突发公共卫生事件的能力,完善公共卫生事业投入体制,本文从财政分权和老龄化的视角对“重医疗、轻预防”现象进行了诠释。根据2002—2019年省级面板数据进行实证分析后发现,财政分权与人口老龄化程度加深将导致医疗卫生服务呈现结构性变化,且卫生防疫服务供给更不充分。具体而言,一方面,财政分权体制下的地方政府财政事权与支出责任不匹配,地方政府因面临经济绩效考核压力和晋升激励而导致其缺少能力和意愿去增加医疗卫生服务供给,特别是短期内无法见效的卫生防疫服务;另一方面,老龄化程度的加深使社会产生较大的诊治需求,受医疗服务付费偏好、疾病谱演变等因素影响,老年人群对预防性卫生防疫服务的需求相对萎缩,从而加大了医疗卫生服务的结构性分化。值得注意的是,本文对2014年公布的一项关于疾控人员编制标准政策进行分析后,发现其实施效果并不明显。

在财力保障缺乏、老年人群需求差异化,以及相关疾控人员改革政策未能充分贯彻与执行等因素的叠加作用下,地方政府卫生防疫服务和突发重大公共卫生事件应急管理水平普遍受到较大影响。这将导致产生巨大的直接应急处置成本、间接经济机会成本和社会秩序成本。根据Chen et al.(2022)测算,(48)J. Chen, W. Chen, E. Liu, J. Luo, and Z. M. Song, “The Economic Cost of Locking down like China: Evidence from City-to-City Truck Flows,” Working Paper, 2022.从短期来看,对北上广深四个特大城市实施一个月的全域静态管理将使国民实际收入减少8.6%;其中,11%是由全域静态管理的溢出效应所带来的;从长期来看,将对居民储蓄、投资等产生难以估量的负面影响。最重要的是,人民群众(特别是老年人)的生命安全和心理健康将受到较大影响。

(二) 对策建议

未雨绸缪。“重医疗、轻预防”现象及后果表明,预防性公共服务的投入不足将导致更为庞大的医疗诊治费用,产生高额的应急处置成本。随着我国人口老龄化程度的加深,人口结构发生了巨大变化,且已有的医学数据表明老年人口更容易受重大公共卫生事件(如新冠肺炎疫情)的影响。应积极优化财政分权结构,加强央地间财政事权和支出责任的落实,改善“重医疗、轻预防”的医疗卫生服务供给结构,医疗与预防并重,共同建设有效的疾控体系。

1. 改革财政分权体制,完善地方政府综合绩效评价方式

财政分权体制改革应着力于平衡政府间权责关系,进一步完善地方政府绩效评价方式。首先,应进一步厘清央地政府间和省内政府间的财政关系,明晰地方政府的财政事权,强化公共服务支出责任。同时,优化政府间的转移支付制度和结构,提高欠发达地区的财力,完善地方公共服务均等化功能;其次,进一步完善地方政府综合绩效评价体系,有效引导地方政府行为。对地方政府的绩效考核,应重视民生类公共产品的提供情况。鉴于卫生防疫服务更容易被忽视,故应侧重完善预防性卫生防疫工作评价指标,如疾控中心应急物资配置状况、人员达标情况等。值得注意的是,医疗卫生方面的投入本身就具有一定的滞后效应,卫生防疫建设的见效周期相对较长,但其具有相当重要的现实意义,故地方政府宜采用“短期目标+长期目标”相结合的综合绩效评价方式;最后,地方政府不仅要提高医疗卫生支出,大力推进医疗卫生基础设施建设,还特别要加强各地区疾控中心建设及其财政保障,优化支出结构,规避“重医疗、轻预防”现象。

2. 引入社会资本,分散老年人口医疗诊治压力

人口老龄化程度的加深使得医护资源缺口加大,导致医疗卫生服务供给整体弱化并产生结构性问题。首先,地方政府应引导市场资金进入,积极促进民营医疗卫生机构的发展;其次,地方政府应积极推动社会化养老护理服务,完善养老服务体系,在优先保障特困、空巢等老年人群的基础上逐步扩大覆盖面,构建长期护理保险制度。同时,医保方面,也可逐步考虑覆盖预防类项目,尤其是前端的筛查,加强体系化建设,实现医疗诊治服务和卫生防疫服务资源的优化配置;最后,积极推动医疗与相关产业的结合。例如,人工智能可以适当缓解医疗资源的紧缺状况,通过机器辅助诊断可以提升诊疗效率,并且可以提供智慧化的照料服务,从而节约医护资源,助力实现医疗服务和卫生防疫服务的均衡发展。

3. 构建医防协同机制,实现跨区域弹性联防机制

地方政府应创新医防协同机制并构建跨区域弹性联防机制。各地区财政资源和人口老龄化程度不一,且医疗卫生资源约束也存在较大差异。基于此,可考虑构建跨区域弹性联防机制以缓解单一地区医疗卫生资源不足的状况,如江浙沪、京津冀、川渝等可实施包括医护资源等在内的应急区域帮扶。同时,为缓解医疗卫生服务的结构性失衡并提高资源供给效率,政府应积极探索医防协同共享机制,统一部署疫情防控应急预案,明确疾控中心、医院、基层医疗卫生机构等在联防联控过程中的定位,并在常态化防控期间构建医院与疾控中心资源共享渠道,如人员双向流动(兼职和挂职训练等)、信息中心共建(患者流行病学信息和就诊信息等)、实验室共享等。

4. 加快疾控体系改革,加大公共卫生资源要素投入

地方政府应进一步构建稳定的公共卫生事业投入机制。首先,提高疾控机构人员配置标准,提升专业人员业务素质。从人员配置方面来看,目前部分地区仍未达到疾控人员配置标准且缺口较大(如广东等地),故应严格落实疾控中心人员配置标准并适当增加编制。2014年公布的《通知》要求,疾控中心增加的编制应在地方事业编制总量内调剂解决。实际上,受事业编制总额限制,地方政府提高疾控人员配置比例的积极性并不高,故应考虑将地方疾控人员编制单独设立并适当增加。为吸引优秀的专业人才、高质量地建设疾控人员队伍,应设计有效的人才薪酬与激励制度,建立系统的培训体系和稳定的晋升通道;其次,深化疾控机构经费改革,增强疾控中心财政保障。(49)自2002年以来,虽然我国疾控中心总体的财政补助收入有所提高,但总量相对而言并不高,2019年为577.38亿元。在新冠疫情冲击下,2020年才较快提升至939.61亿元。由于疾控中心的职责是提供纯公共品和公共服务,故更加需要提高政府财政补助力度,从而强化其公共职能;最后,根据老龄化程度高的地区、欠发达地区和广大农村基层等不同领域的特点,强化布局的均衡性,医疗与预防并重,充分、合理地配置稀缺的医疗卫生资源,全方位提高应急管理能力。