基于UPLC-Q-Executive Orbitrap MS技术的藏药细叶亚菊的化学成分分析

谢雨宸 邹雪梅 李红颖 仁真旺甲 李慧林 范 刚* 张 艺

1.成都中医药大学药学院,四川 成都 611137;2.成都中医药大学民族医药学院,四川 成都 611137

超高效液相色谱-四极杆/静电场轨道阱高分辨质谱(UPLC-Q-Exactive Orbitrap MS)具有高质量精度、高灵敏度、高分辨率的特点,对药用植物中的复杂化学成分具有很强的分辨能力,可实现快速鉴别[5]。因此,本研究拟采用UPLC-Q-Exactive Orbitrap MS技术对细叶亚菊的化学成分进行全面分析,为明确其药效物质基础和建立质量控制方法奠定基础。

1 仪器与材料

1.1 仪器 VanquishTM, 超高效液相色谱仪(美国Thermo-Fisher公司),Q-Exactive Orbitrap高分辨质谱仪(美国Thermo-Fisher公司),Sartorius BSA124S型电子天平(北京赛多利斯科学仪器有限公司),Compound Discoverer 3.0工作站(美国Thermo-Fisher公司),CQ-250超声清洗器(上海必能信有限公司),TDZ5-WS台式低速离心机(长沙湘仪离心机仪器有限公司)。

1.2 材料 色谱级乙腈和甲醇购于美国Fisher公司;色谱级甲酸和分析级甲醇试剂购于成都市科隆化学品有限公司;水为屈臣氏蒸馏水。细叶亚菊药材采自四川省阿坝州若尔盖县班佑乡,经成都中医药大学龙飞老师鉴定为菊科亚菊属细叶亚菊Ajaniatenuifolia(Jacq.) Tzvel.的干燥地上部分。

2 方法

2.1 供试品溶液制备 取细叶亚菊粉末约1 g,精密称定,置50 mL锥形瓶中,精密加入纯甲醇20 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)30 min,放冷,用甲醇补足减失的重量,摇匀,离心(11000 r/min,10 min),取上清液过0.22 μm微孔滤膜,即得。

2.2 色谱条件及质谱条件 色谱条件:Agilent Eclipse Plus C18柱(4.6×100 mm,1.8 μm);流动相:甲醇(A)-0.1%甲酸溶液(B);梯度洗脱程序(0~10 min,8%~15%;10~25 min,15%~30%;25~35 min,30%~45%;35~45 min,45%~65%;45~50 min,65%~80%;50~55 min,80%~95%);流速0.3 mL/min;柱温30℃;进样量2 μL。

质谱条件:采用HESI离子源,正、负离子模式检测,正离子检测模式,喷雾电压+3500 V;负离子检测模式,喷雾电压-3000 V,鞘气流速35.0 Arb,辅助气流速10.0 Arb,毛细管温度320 ℃;采用Full MS/dd-HRMS2扫描模式,Full MS分辨率70000,dd-HRMS2分辨率17500,扫描范围m/z 100~1500。

2.3 数据处理及分析 按照2.2项下色谱、质谱条件进样,将原始数据导入Xcalibur 2.0软件进行拟合,以实际测得的相对分子质量与理论相对分子质量二者偏差<5×10-6的原则,确定各色谱峰对应化合物的分子式,并与Compound Discover 3.0化合物分析鉴定软件和自建本地库mzCloud和mzVault相匹配,初步对高分辨质谱下获取的各成分进行前期推测,再通过相关参考文献、PubChem、SciFinder等数据库提供的相对保留时间及高能碰撞下产生的碎片离子信息,进一步对细叶亚菊所含化学成分进行准确定性分析。

3 结果与分析

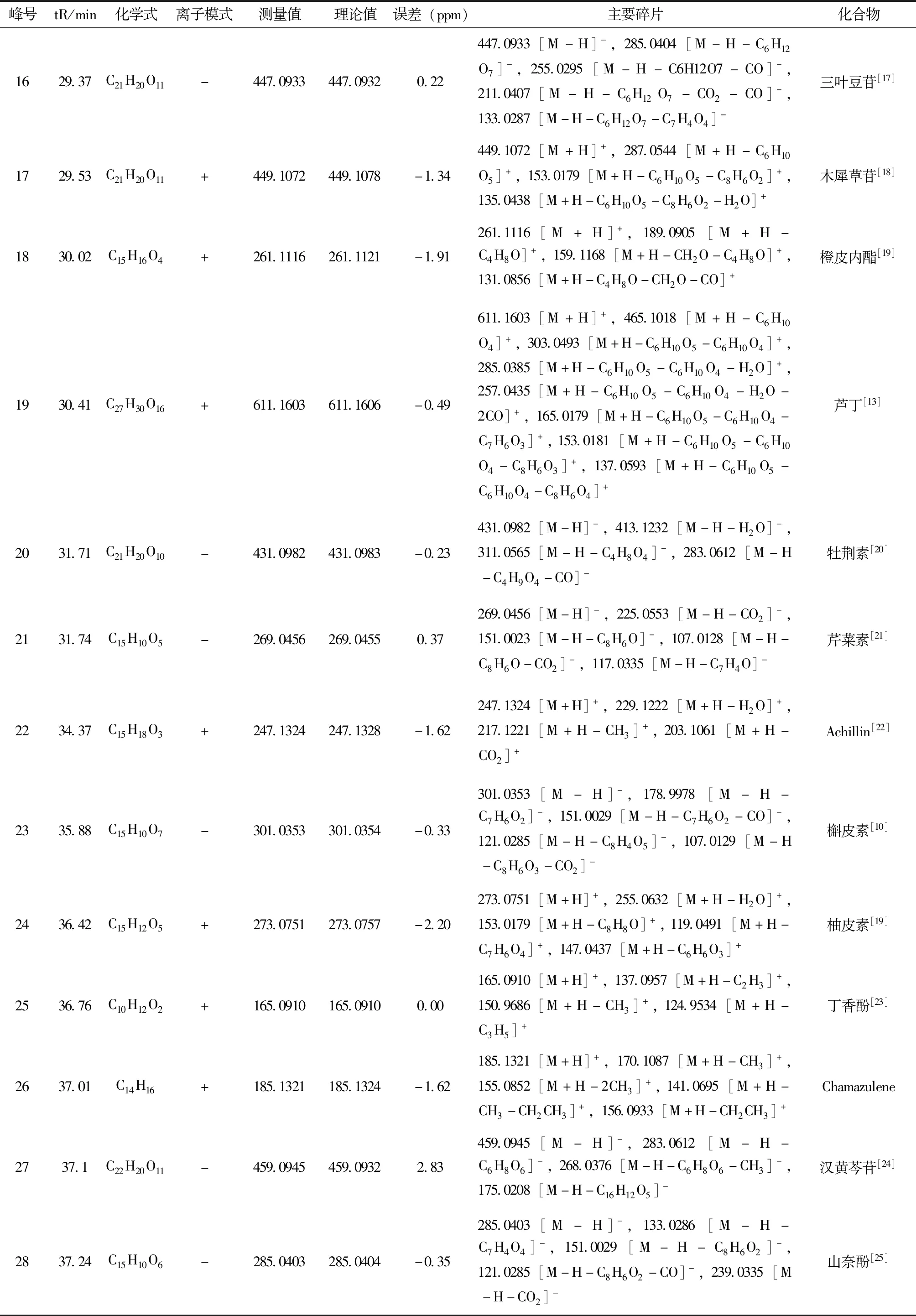

采用UPLC-Q-Executive Orbitrap MS技术对细叶亚菊供试品进行正、负离子扫描,获得正负离子流图如图1。本文共鉴定出35个色谱峰,其中包括16个黄酮类、5个萜类、5个香豆素类、6个有机酸类及3个其他类化合物。结果见表1。

(A)正离子 (B)负离子图1 细叶亚菊的正离子(A)和负离子(B)模式总离子流图

表1 细叶亚菊在正负离子模式下化学成分鉴定结果

表1(续)

表1(续)

3.1 黄酮类成分的鉴定 研究从细叶亚菊中共鉴定出16种黄酮类成分,主要包括黄酮苷、黄酮醇两种类型。黄酮苷类化合物的结构特点主要是与葡萄糖或鼠李糖等形成氧苷,在质谱高能碰撞下,连续断裂苷键,丢失糖基,生成高强度的黄酮苷元碎片,二级黄酮苷元质谱主要裂解方式有-CO、-CO2、C2H2O、H2O等中性离子的丢失以及黄酮苷元自身发生RDA裂解。以化合物15山奈酚-3-O-芸香糖苷为例,保留时间为18.85 min,在正离子模式下,准分子离子为[M+H]+m/z 595.1656,经Xcalibur 2.0拟合分子式为C27H30O15,在高能碰撞离子作用下获得主要二级碎片离子信息为m/z 449.1069、287.0544、153.0180,分别对应[M+H-C6H10O4]+、[M+H-C6H10O4-C6H10O5]+、[M+H-C6H10O4-C6H10O5-C8H6O2]+碎片离子。根据该化合物的精确相对分子质量、断裂方式,并与文献报道进行比对后,最终确定该化合物为山奈酚-3-O-芸香糖苷,其质谱裂解途径如图2。

图2 山奈酚-3-O-芸香糖苷裂解途径图

3.2 萜类化合物成分的鉴定 细叶亚菊中共鉴定出5种倍半萜类化合物,其中有4种化合物为倍半萜内酯,分别为化合物11、14、22和35。以化合物35-1,10β-epoxyachillin为例,保留时间为49.50 min,阐述其质谱裂解规律。在正离子模式下的准分子离子峰为m/z 263.1276[M+H]+,根据精确相对分子质量可确定其分子式为C15H18O4,在正离子二级质谱的碎片峰中给出m/z 245.1166、m/z 235.1326,分别对应[M+H-H2O]+、[M+H-CO]+碎片离子。通过与文献数据比对,确定该化合物为1,10β-epoxyachillin,二级质谱图及可能的裂解途径如图3。

图3 1,10β-epoxyachillin裂解途径图

3.3 香豆素类成分的鉴定 在细叶亚菊中共鉴定出5种香豆素类成分,香豆素类化合物是以苯骈α-吡喃酮为母核的衍生物,在苯环上常连有羟基、甲氧基、吡喃环、呋喃环等取代基。最大质谱特征是吡喃酮环失羰基,常丢失如-CH3,-CO,-OH 等碎片。以化合物10滨蒿内酯为例,保留时间为21.51 min,正离子模式下经一级质谱扫描得到准分子离子m/z 207.0653[M+H]+,二级质谱产生的碎片离子主要有m/z 192.9733、164.9780、179.1422、151.1478、163.1113,分别对应[M+H-CH3]+、[M+H-CH3-CO]+、[M+H-CO]+、[M+H-2CO]+、[M+H-CO2]+碎片离子。经与文献比对,该化合物与文献中二级质谱离子碎片信息一致,故鉴定为滨蒿内酯。滨蒿内酯正离子模式下的裂解途径如图4。

3.4 有机酸类成分的鉴定 研究从细叶亚菊中共鉴定了6个有机酸类化合物,以化合物6 绿原酸为例,保留时间为18.30 min,在负离子模式下形成准分子离子m/z 353.0863[M-H]-,经软件拟合得到其分子式为C16H18O9;在二级质谱中产生的碎片离子主要有m/z 191.0556、179.0350,分别对应[M-H-C9H6O3]-、[M-H-C7H10O5]-碎片离子。根据文献报道,确定化合物为绿原酸,其裂解途径见图5。

图4 滨蒿内酯裂解途径图

图5 绿原酸裂解途径图

3.5 其他类成分的鉴定 实验还从细叶亚菊中鉴定出3种其他类化合物,分别为腺苷、香草醛和丁香酚。以化合物4腺苷为例,为核苷类化合物,保留时间6.92 min,此类化合物易丢失H2O、NH3等碎片离子,正离子模式下可见其准分子离子峰[M+H]+m/z 268.1035,二级质谱图可见其先后产生m/z 136.0616[M+H-C5H8O4]+,m/z 119.0352[M+H-C5H8O4-NH3]+的碎片离子,结合参考文献推断其可能为化合物腺苷。

4 讨论

研究对细叶亚菊提取物在质谱正负离子模式下进行扫描及初步分析,结果表明各成分在正负离子模式下的响应强度具有明显差异。因此,本研究按照各成分的理化性质结合其在不同扫描模式下的质谱响应优劣,最终选择了响应最佳时的离子模式作为检测条件,使各待测物具有较好的响应值和峰形,能够满足快速、准确的定性要求。

研究首次采用具有高分辨率的UPLC-Q-Exactive Orbitrap MS定性技术全面分析了藏药细叶亚菊中的化学成分,结合文献报道及化合物的质谱裂解规律,共鉴定了35种化学成分,包括已有文献[3]报道的槲皮素、木犀草素、绿原酸和金腰乙素,并首次鉴定出滨蒿内酯、柳穿鱼黄素、橙皮内酯、东莨菪内酯、三叶豆苷、蓟黄素等19种化学成分,这些研究结果可为细叶亚菊药材的质量控制及其药效物质基础研究提供参考。然而,由于质谱数据库不完整、细叶亚菊基础研究薄弱缺乏参考数据等原因,仍然有18个主要色谱峰(保留时间分别为10.02 min、15.00 min、15.08 min、17.00 min、18.08 min、21.48 min、23.48 min、25.78 min、30.50 min、33.40 min、36.98 min、41.00 min、41.40 min、44.00 min、44.80 min,45.50 min、46.54 min、48.00 min)未得到准确的鉴定。因此,今后应结合制备型高效液相色谱、二维核磁共振等技术,加强细叶亚菊药材的化学成分分离及分析研究工作,促进其质量控制及开发利用。