基于中医传承计算平台探讨周常昆教授治疗咳嗽的中药组方规律研究

邱学艳 李 玲 崔志华 钱 锐 赵志伟 周树云 杨 梅*

1.云南省滇东北区域中心医院,云南 昭通 657000;2.云南中医药大学第一临床医学院,云南 昆明 650000;3.云南中医药大学第一附属医院/云南省中医医院,云南 昆明 650000;4.云南省中西医结合医院,云南 昆明 650000;5.云南省第一人民医院,云南 昆明 650000

咳嗽是机体的防御性神经反射,有利于清除呼吸道分泌物和有害因子,其在清除呼吸道内分泌物的同时,也会使感染扩散,对机体可产生正反两方面的影响。长期频繁剧烈的咳嗽对患者的工作、生活和社会活动造成严重影响,导致社会孤立、抑郁和人际关系困难[1-3]。有流行病学研究[4]显示,普通人群中咳嗽的年患病率约为10%~33%;呼吸系统疾病是我国常见病,在城乡居民两周患病率、两周就诊率、住院人数构成中长期居第1位,据系统统计,呼吸系统疾病是我国第一大系统疾病[5]。周常昆教授系全国第五批名老中医药专家学术经验继承指导老师,云南省荣誉名中医,云南省曲靖市中医及中西医结合学科带头人,从事中西医结合防治呼吸疾病的临床、教学、科研工作50余载,在治疗咳嗽方面临床效验俱丰。中医传承计算平台推动了中医传承模式的实质性变革,为名老中医经验传承提供了强有力的技术支撑[6]。本研究收集了周常昆教授治疗咳嗽的医案,借助中医传承计算平台(V3.0)系统,应用数据挖掘技术,量化辨治经验,总结用药规律,选方用药频次、常用药对、核心组合及推理新处方,根据病情加减的用药规律,明确常用方剂及药物配伍,构建名老中医经验数据库,使传统的经验向定量知识转化,进一步从“经验”向“知识”再向“证据”转化,全面归纳周常昆教授辨治咳嗽经验。

1 资料与方法

1.1 资料来源 本次研究收集的所有处方均来自云南省中西医结合医院2017年1月1日至2019年12月31日间周常昆教授门诊治疗咳嗽的病案。

1.2 纳入标准

1.2.1 诊断标准 参照中华中医药学会内科分会肺系病专业委员会2016年中华医学会呼吸病学分会哮喘学组发布的《咳嗽的诊断与治疗指南 (2015)》[2]和周常昆教授辨治咳嗽的多年经验。具体临床表现:咳嗽时以咳而有声,咯痰或无痰为主要临床表现;由外感引发者,多起病急,病程短,常伴有恶寒发热等表证;由外感反复发作或其他脏腑功能失调引发者,多病程长,可伴喘及其他脏腑失调的症状;急性期查血白细胞总数和中性粒细胞增高;两肺听诊可闻及呼吸音增粗,或伴散在干湿性罗音;肺部X线摄片检查,正常或肺纹理增粗。

1.2.2 纳入标准 符合中医诊断咳嗽标准;所选医案有完整的症状及药物组成,每味药物有明确的剂量;所选医案真实、可靠,就诊情况有完整记录的医案。以上条件均满足即可纳入。

1.3 排除标准 不符合中医咳嗽诊断标准;病历书写不完整、不明确,缺失诊疗重要信息;有精神疾病患者及表达能力差者;家属代述,病案信息不可靠者。

1.4 分析软件 中医传承计算平台(V3.0) 系统,分析总结组方规律及传承名医学术经验。

1.5 医案录入与核对参照 《中华人民共和国药典》(2020 版)[7],将中药名称规范化,对处方中同一中药采用不同名称进行统一规范,如生黄芪、生芪、口芪规范为黄芪等。对同一药材的不同用药部位、功效不同者予以保留,如“麻黄”“麻黄根”;保留对同一药材的不同炮制品种,如“生白术”“炒白术”等。建立周常昆教授治疗咳嗽的方剂数据库。数据规范化处理内容主要包括对原始病案的症状、证型、病机和方药等以规范后的语言描述,保证录入数据的准确、统一。为避免录入过程中可能出现的失误,在录入完成后,由两名研究者分别对数据进行核对,以保证数据的准确性。

2 结果

2.1 基本信息统计 本次研究共纳入周常昆教授门诊病案176例,处方218首。其中,男性59例,占33.5%;女性117例,占66.5%。年龄范围在1~94岁之间,平均年龄46.6岁,以30~75岁人数最多,有120例,占总病例数的68.2%,30岁以下的有39例,占22.1%,75岁以上的有17例,占9.7%。

2.2 中药频数统计 218首方剂共使用134味药物,共计使用频次3746次。有24味药物使用频次≥60次。其中,柴胡、荆芥、桔梗、黄芩、连翘、川芎、僵蚕、蝉蜕、杏仁、重楼、枇杷叶、甘草是使用频次最多的药物,在本次研究所有药物中排前12位,频次≥122次,是周常昆教授治疗咳嗽的核心药物。详见表1。

表1 中药(频数≥60次)频数及频率表

2.3 药物分类统计 对使用频次≥18次,使用频率高达93.65%的药物进行归纳整理,周常昆教授治疗咳嗽常用的药物类别包括清热类、化痰止咳平喘类、解表类、补虚类、活血化瘀类、理气类、平肝熄风类等7个大类,累计使用频率达87.64%。详见表2。

表2 药物分类统计表

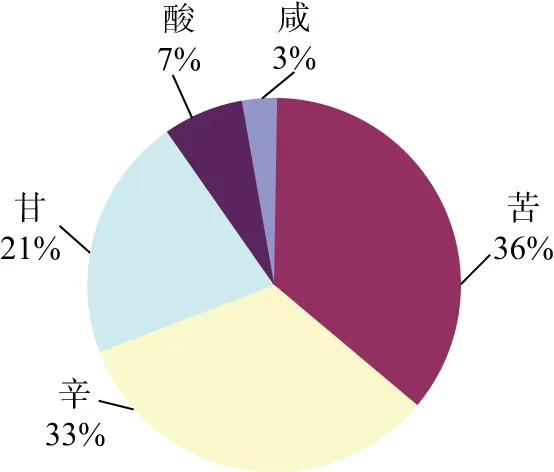

2.4 药物性味、归经统计 运用中医传承计算平台对218首方剂中134味药物的四气、五味、归经进行归纳整理,将频数进行降序排列,见表3。结果显示周常昆教授治疗咳嗽使用药物的药性以寒性药、温性药居多,分别占总药物频数的49%、30%,如图1所示。药味主要为苦、辛、甘,分别占36%、33%、21%,如图2所示。所用药物主要归经为肺经、胃经、肝经、脾经,分别占31%、15%、14%、12%,居总频次的前四位,如图3所示。

2.5 基于关联规则的组方规律统计分析 在中医传承计算平台中,使用“数据分析-方剂分析-关联规则”板块,设置不同的支持度有助于更好的把握方剂的整体以及药物之间的关系,故设置支持度分别为50%(109)、60%(131)、70%(153),分别得到关联规则网络展示图,如图4、图5、图6所示。设置支持度为50%(109),置信度为0.95,进行用药模式与规则分析,得到用药频次在109次以上的核心药物组合共计181条。将药物组合频次进行降序排列,得到2味药组合数据51条,详见表4;3味药组合数据70条,详见表5;4~6味药组合数据60条,详见表6。

表3 药物四气、五味、归经统计表

图1 处方四气频数分布统计图

图2 处方五味频数分布统计图

图3 处方归经分布统计图

图4 支持度50%(109)图

图5 支持度60%(131)图

表5 常用角药分布表[支持度50%(109),置信度0.95]

表6 常用4-6味药分布表[支持度50%(109),置信度0.95]

表6(续)

2.6 基于K均值聚类的组方规律分析 在中医传承计算平台中,使用“数据分析-方剂分析-聚类分析”功能,将“聚类个数”设置为6,选择K均值聚类分析,将分析结果与跟师学习的经验相结合,提取出5个核心处方。详见表7。

表7 基于K均值的聚类分析结果表(聚类个数为6)

3 讨论与分析

本研究借助中医传承计算平台(V3.0) ,分析周常昆教授治疗咳嗽的用药规律,共纳入方剂218首,涉及中药134味。发现周常昆教授治疗咳嗽最常用的药物为柴胡、荆芥、桔梗、黄芩、连翘、川芎、僵蚕、蝉蜕、杏仁、重楼、枇杷叶、甘草,为周常昆教授临床常用治肺调肝理脾治咳嗽之经验方——柴荆止咳汤[8]。这些药物多归肺胃肝脾经,药味为苦、辛、甘,大多具有清热、止咳化痰、宣肺解表利咽、补虚、活血化瘀之功效[9]。经过关联规则分析,得到药物组合181个。通过对不同药味个数下的药物组合进行比较,发现“黄芩、连翘、甘草”为周常昆教授治疗咳嗽的最基本组合。在此基础上加用桔梗、柴胡、川芎或重楼等药,得周常昆教授常用之4~6味药物组合。基于K-均值聚类分析算法,获取治疗咳嗽的新方5个。这些方剂配伍灵活,适用于不同的病期、病位,针对不同的病性、病理产物、兼症,临证加减,具有较高的价值。

周常昆教授在长期的临床实践中,结合经典学习、家传经验,认为咳嗽病因分外感与内伤。外邪侵袭肺经,邪从表入,本经自病,病症相对较轻而易治。并认为风为百病之长,寒、热、燥、湿均依附于风而侵犯肺,无论外感还是久咳复感,病机为外风不止,内风不息,气道痉挛,气不顺则咳。内伤则多为脏腑虚弱或他脏先病累及肺经,病情较为复杂,多为寒热虚实相因[10]。病位上,周常昆教授认为虽然《素问》有“五脏六腑皆令人咳”的论述,但咳嗽的病机再复杂,关键病位仍在肺,正如《景岳全书》云“咳证虽多,无非肺病”。《医学三字经·咳嗽》有云“……咳嗽不止于肺,而亦不离乎肺也”,但首关肺、肝、脾。《万病回春》有“从来咳嗽十八般,只因邪气入于肝”的表述。周常昆教授临床所见,外邪伏肺,引动肝火,郁火上炎刑及肺金,又致脾土受损,痰火伏肺,以致肺窍失养,气道不利,肺气阴两虚且又失于宣肃为咳嗽最常见的病机。故咳嗽无论新久,无论外感或内伤,病位在肺,与肝脾相关[11]。周常昆教授宗前人经验认为脾为后天水谷之海,又为中焦,大肠与肺互为表里关系,肺之精气源于脾,肺气宣降又赖于肝脾的调畅,故三脏相关主要表现在气的方面;根据“痰气相因”“气血相关”理论,“脏腑之气”不调,气的充盈和运行不顺畅,则易生痰成瘀;痰瘀等病理产物阻滞气机升降,肺气不宣,肝气不降,中焦枢纽不能升清降浊,气机逆乱则发为咳嗽,如此循环往复。所以治疗上遵从“肺肝脾同调,疏气机,调升降,痰瘀相祛”之法[12],使肺宣降有序,咳嗽即止。

基于K-均值聚类分析治疗咳嗽的新处方主要有:①荆芥、桔梗、柴胡、杏仁、川芎、连翘、黄芩、甘草;②荆芥、柴胡、重楼、僵蚕、桔梗、连翘、黄芩、甘草;③ 厚朴、茯苓、连翘、枳壳、法半夏、柴胡、荆芥、甘草;④法半夏、白术、黄芩、茯苓、陈皮、连翘、川芎、甘草;⑤甘草、桔梗、黄芩、柴胡、连翘、僵蚕、川芎、杏仁等。其中,总的组方依然为柴胡、荆芥、黄芩、连翘、枳壳、桔梗、杏仁、川芎、重楼、僵蚕、甘草,柴胡、荆芥、黄芩三者为君药,具清肝利咽,梳理少阳枢机之功;连翘、桔梗、枳壳、杏仁为臣药,升降气机以利肺宣肃;重楼、僵蚕、川芎化痰散结,祛风解痉为佐;甘草和胃止咳为使。因外邪袭肺,引动肝火,外风不止,内风不息,气阻经络,久而成瘀成结,气机更无以升降,气不顺则咳嗽,此方取清肝宣肺、化痰祛风、健脾和胃,共奏止咳之效。方①、②、③、⑤为周常昆教授治疗咳嗽经验方临证加减而用,如若患者兼见风多热重、清嗓频作,咳声短浅、连声呛咳,去杏仁、川芎,加重楼、僵蚕以熄风解热,利咽散结,祛风开郁,化痰散结,尤见于喉源性咳嗽、咳嗽变应性哮喘等,如方②;如若久咳绵延,经久不愈,痰瘀雍滞,复加外感邪气,肺气不利,去重楼,则加杏仁、川芎宣利肺气,行气活血化瘀,常见于慢性支气管炎急性发作等,如方①、⑤,风邪外感全身表症重甚则取方①,咽喉不利甚则取方⑤。方③则用于肺脾俱虚,中焦运化失施,气机升降失调,伴有咳嗽痰多,咳声重浊,脾虚痰湿甚,痰湿上干肺系,湿性重浊黏腻,痰多稠厚,阻塞气道,壅遏肺气导致咳嗽,正如《杂病源流犀烛》所论述的“痰嗽,嗽动便有痰声,痰出即嗽止也”。予以加用茯苓治痰祛湿,健脾和中;法半夏燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结,厚朴燥湿除满,化痰平喘。茯苓、法半夏、厚朴三者共用可健脾燥湿,行气消胀,消痰止呕,去胸中痰满。常用于治疗慢支炎、慢阻肺等。方④在方③基础上而言更注重肺脾,因肺脾不足,风寒反复外袭,肺气先虚,久则肺、脾、肾三脏失调,痰瘀阻于肺络,气机升降失常,故予川芎活血化瘀,行气加强止咳作用,取其上升、下降、外达、内透无所不至之力宣利肺气,黄芩调肝脾气机,白术健脾益气,燥湿利水,陈皮苦辛降气,“入脾肺治高而通”,理气健脾,燥湿化痰,尤其适用于慢性阻塞性肺疾病、胃食管反流咳嗽等。根据用药分析若兼咳短急促,咳声清亮之燥热时,加南沙参养阴清热、润肺生津、化痰,常用于秋咳;咳而无力,咳声低微,多为气虚,善用黄芪、白术、北沙参[13]等,多见于久咳慢咳等。

周常昆教授对咳嗽之治疗积累了丰富的临床经验,处方构思巧妙、结构严谨、灵活多变,贴合临床日常。本研究借助中医传承计算平台,较准确地挖掘了周常昆教授治疗咳嗽的用药规律,对于传承发展周常昆教授的学术经验,不断提高咳嗽的临床疗效,大有效益。