打破古今中西界限

——“艺术叛徒”刘海粟的艺术与艺术观

梁晓波(南京艺术学院,江苏 南京 210013)

清末民初,中国虽然表面上实现了从封建帝制到共和体制的过渡,但国力积弱,相比东邻日本乃至欧美各国差距极大。中国的志士仁人,较以往更自觉地放眼看世界,艺术界的“洋画运动”亦应运而生。

“洋画运动”初期只是“西学东渐”的产物,个别艺术工作者有感于传统中国画自明清以降陈陈相因、衰颓不振,遂以“单干户”的形式,学习西洋画的创作;继而又出现“传习所”模式的小型教学场所,有名者如周湘于1908年创办的“上海布景画传习所”,少年刘海粟即于1909年在此学习半年。1912年冬,年仅17岁的刘海粟以同龄人难以企及的勇气与魄力,与友人乌始光创办了中国现代意义上的第一所美术专业院校——上海图画美术院。在办学过程中,实行旅行写生、男女同校、成立艺术组织、创办美术类专业刊物、公开使用人体模特儿并推动其合法化、积极介绍欧洲现代美术思潮等一系列历史创举。正如刘海粟1924年在《上海美专十三周年纪念感言》中所言:“新美术在文化上占一有力之地位,自上海美专始;艺术教育在学制上占有重要之地位,亦自上海美专始。故上海美专为中国新兴艺术之中心,此国人所公认,非余私言也。上海美专创立之纪念日,亦即中国新兴美术之诞日也。”至20世纪30年代,学校定名为“上海美术专门学校”时,已成为规模宏大、学制完备的民国最高艺术学府,被誉为“新兴艺术策源地”,上海亦因为美专的存在,成为民国艺术的中心。早年单纯化的“洋画运动”,发展成为如火如荼、深入民心的“新兴艺术运动”(今普遍称为“新美术运动”),刘海粟无疑是至关重要的先驱与领袖人物。

新美术运动中蔚然成风的留日、留欧潮,刘海粟是最早的推动者。上海美专学生毕业后留日、留欧深造者不乏其例,如朱屺瞻1918年8月与周畊云赴日本东京美术学校西洋画科学习,就是由校长张聿光、刘海粟共同选派的。

与众多出国留学深造归来后始在国内美术界大展拳脚的后来者不同,刘海粟本人并没有出国留学的经历,但在这些留学者学成归来之前,刘海粟已在中国美术界纵横驰骋,建立了赫赫功业。1919年赴日本考察美术时,他已是国内颇有名气的美术教育家与艺术家,1927年再度访日时,他已是中国新兴艺术运动的标志性人物,1929—1931年、1933—1935年两度欧游,他都是以中国政府代表的身份去考察、交流。这些出国经历,后来更被学界誉为“虎步西洋东海”,对他个人以至中国的新美术运动而言,都是里程碑式的重大事件。

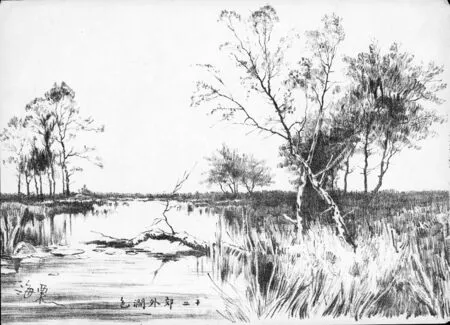

关于刘海粟的早年艺术轨迹,倪贻德在《刘海粟的艺术》一文中谈道:“说起海粟先生艺术的萌芽时代,也正当中国新艺术的萌芽时代——这是真的,他和中国的新兴艺术(洋画运动)有不可分离的关系。……那时候艺术界的情形,我们不必讳言,所谓洋画家者,大都在作西洋画片的临摹,他当然也不能免此例外。但是他毕竟和他人不同,那时候所谓仕女画以及布景式的油画,正盛行于上海滩上,而他却已经在用着真挚的态度,周到的描写,在画着崇高的枯干,辽阔的原野,以及象征英雄气概的野兽了。这些画,虽然在现在想来是非常可笑的,但已经可以看出他伟大的未来了。”刘海粟这些早期的素描作品,散见于《上海振青社书画集》《大共和画报》(图1)、《铅画集》(图2)等出版物,题材甚为广泛,风景、静物、动物兼备。他的素描创作一直延续到20世纪20年代,造型与线条熟练精湛,个性鲜明,佳作时见报端。

图1 刘海粟1915年为《大共和画报》所绘的部分素描作品

图2 刘海粟1916年为《铅画集》所绘的部分素描作品

在掌握铅笔素描的基础上,刘海粟又旁涉图案画、木炭画、色粉画、水彩画、油画的创作与教学,1918年,学校更名为“上海图画美术学校”时,已初步建立了以“铅笔画、图案画、木炭画、色粉画、水彩画、油画”为架构的欧式写实主义美术教学体系,这亦是中国现代意义上最早建立的一套完善的美术教育体系。1919年刘海粟撰写《画学真诠》时,已计划把这一教学体系以分册的形式出版。1922年,教育部拟定新学制,刘海粟应邀参与了中小学艺术课程的审定工作,并成功争取把艺术教育列入中小学必修课目,即把《画学真诠》的编写计划改成《新学制图画教科书》,把上述美育体系引至初中美术教学中。

刘海粟如此全面而扎实的西洋画学基础,是同时期的中国洋画家中仅见的,而更令人惊讶的是,他早年掌握的这些西洋画创作与教学知识,包括对西洋美术史的研究,都只是通过日本传入的书籍、画册以及外国人在上海举办的画展间接得来。仅凭这种间接的学习方式,他对欧洲美术史已有了全面而深入的准确认识,一直是欧洲现代艺术思潮在中国最早、最有代表性的宣传者。在1919年所撰的《画学上必要之点》一文中,他明确表示:“以此身缚校事,致不能出国门一步,窃以为憾,但教授之余,尝殚精歇虑,以研究欧西画学方法,并参考彼邦画史,及证以我国古来画派之沿革……世界各国之美术画,余所研究而得之者,印象派也、新印象派(注:即后期印象主义)也、实写派(注:即写实主义)也、自然派也。”是年创作的水彩画《龙华春色》,油画《披狐皮的女孩》《西泠斜阳》等名作,均可见欧洲传统写实主义与印象主义画风对他的影响。

1919年9月,刘海粟与汪亚尘、陈国良、贺锐、俞寄凡结伴启程赴日。此时日本新美术运动发展蓬勃,完善程度远在中国之上。刘海粟知耻近勇,“拿日本做考察世界美术的出发点”。考察期间,他一方面积极学习和总结日本新美术运动的成功经验,另一方面又一针见血地指出日本新美术运动的局限,在于接受东西方美术的输入时,模仿之风极盛,缺乏吸收和创造的精神。刘海粟因此直言:东抄西袭的“改造”,谈不上是彻底的改造,在研究古今中西“画法”和“主义”的同时,不能单纯地根据“新旧”作为标准,而应根据是否符合“真实、自然”的准则来判断高下,只有如此,才不受“画法”和“主义”先入为主的束缚,然后再根据自己的个性做出创新和改造,才称得上是彻底的艺术革命。

刘海粟归国后,即实行了一系列“彻底的艺术革命”。而此行的另一收获,是他间接接触了后期印象主义以后的表现主义、立体主义等欧洲新兴艺术流派,回国后又开始大力宣传。1921年12月25日,他应蔡元培邀请到北京大学演讲《现代绘画之新趋势》时,对后期印象主义代表画家塞尚、高更、凡·高及紧随其后的野兽主义、表现主义、立体主义、未来主义等新兴艺术流派,都有详细的研究与评价。这一时期的刘海粟,也相继发表了《古典主义之艺术及其批判》《古典主义与浪漫主义之美术及其批判》《写实主义之艺术及其大师》《特拉克洛漥与浪漫主义》等文,研究和介绍欧洲古典主义、浪漫主义、自然主义、写实主义等传统艺术流派。此时他亦清楚地意识到后期印象主义及其后的艺术,相对于传统学派以至印象主义而言,更具有时代性与历史进步意义,因此大力推崇。日本归来后,他的油画作品,画风亦已倾向于后期印象主义。在是次演讲中,他说:“现在伟大的艺术主义,当推后期印象派诸家任之了。以上并不是我胆大去妄断,也不是我拿我的偏见来虚张;实在因现代美术的精神,可说就是后期印象派的精神,换句话说,因为有了后期印象派,才有现代美术的新发展。我晓得向后还是要朝着这一方向去进行,所以我敢说后期印象派可以代表现代美术的精神。”

值得注意的是,刘海粟虽然对欧洲新兴艺术流派始终保持密切关注,但绝非“赶时髦”式的盲从,而是凭借过人的艺术触觉,从美术发展的角度着眼,意识到这些流派都是符合世界美术发展趋向的。他所肯定的,是后期印象主义摆脱物象的束缚、追求个人意识表现的精神。所以他又说:“诸君一定要以为我是崇拜后期印象主义的一人,或者是盲目于后期印象主义的一人。那么我就要答辩说:不是,我是拿我的思想,我的情感去观察,去探求,至于什么主义,什么画派,什么人,我们研究只管去研究,盲从却不可盲从,所以我们研究艺术的人,都应该拿定这种态度,充分去表现自己的情绪,万不应该做名人、前人的奴隶,终要自己去探求、去创作,就是拿现代的艺术运动而说,固不应该拿立体派、未来派的主张做‘金科玉律’,也不应拿后期印象派的主义说他是‘神圣不可侵犯’,只要认出个真理来,自然我们有我们的主张,我们有我们的画法,就一切都束缚不上了。再认定我们自己的个性,拿我们自己的能力去自发,可就更彻底了。”

在初出道的第一个十年,刘海粟都是以西洋画创作与教学为主,1921年因缘际会,被康有为主动收为弟子后,才重习传统诗文、书法,但还没有正式进行中国画创作。康有为尊碑抑帖、提倡“学书必从篆入”的书学思想对他影响极深,他从《毛公鼎》《散氏盘》《石门铭》《石门颂》入手,所习“康体”亦形神俱似,1923年更获康有为指定在赈灾义卖中“代笔”。但刘海粟不久即自觉摆脱“康体”的束缚,广涉唐、宋、元、明、清诸大家,篆、隶、楷、行、草无一不习,博采众长、深入堂奥,逐渐形成自己特有的凝练厚重、汪洋恣肆的风格。

1921年12月—1922年1月,刘海粟应蔡元培邀请赴北京讲学并举办画展,由于展品都是水彩、油画,因此被传统腐儒岑今可讥为“只研究西洋画,不研究国画”的“艺术叛徒”。刘海粟当即把“艺术叛徒”当作自己的别号,并重新研究、创作中国画,以为反讽,这也是他油画、中国画并举的重要转折点。在这一时期的中国画作品中,他每喜以“康体”书法落款“海翁”,以志念与康有为的师生情缘,同时又以书法入画,笔笔中锋;造型上则采用素描结构,别开生面(图3)。1925年8月12日的《上海画报》记载了王济远对刘海粟作品的点评:“海粟国画,间参洋画笔法,是其异人处。余睹其《溪山叠翠》一巨幅,笔势奔放,才气横逸,非勾勒为功者。”而同年所作的《水邨烟树》等中国画作品中,刘海粟更是得心应手地把凡·高、沈周两家笔法熔于一炉(图4)。清代自意大利传教士郎世宁来华被清廷聘为宫廷画家后,为迎合皇室审美要求,创造了“西画中用”的新画法,但未能形成气候,此后的一百多年,继起者绝迹。而刘海粟的这些作品,可谓现代中国美术史上“技融中西”的探索上石破天惊的先声。康有为对此亦极为赞赏,在数度为刘海粟所作题赠中,均期勉刘海粟继郎世宁后“合中西,成新体”,这一期勉,也成为刘海粟艺术追求的方向。

图3 刘海粟1926年所作国画《双鹿》,与1915年所作素描《鹿》对比,可见其于早期国画创作中掺入了西洋画素描笔法

图4 刘海粟1926年3月21日及8月8日发表于《晨报》副刊《星期画报》以沈周、梵高两家笔法所绘国画

经过长期对中西美术发展源流的研究和对比,刘海粟总结出西洋绘画从早期强调客观再现,到后期崇尚主观表现,与中国绘画从早期强调写实,到后期崇尚写意,是异支同构、殊途同归的,而且中国画在追求“写意”与“个性表现”的艺术自觉上,远远早于欧洲。他在1923年所作的名篇《石涛与后期印象派》一文中,即详细阐述了自己这一独到的研究心得,提出“观石涛之《画语录》,在三百年前,其思想与今世所谓后期印象派、表现派竟完全契合,而陈义之高且过之”,并提出“冲决古今中外艺术上之一切罗网”这一振聋发聩的艺术革命宣言!

1926年,教育部颁令刘海粟代表政府赴日本、欧美考察美术,因受“模特儿事件”、上海美专学潮、北伐战争等一系列突发事件影响,未能成行。1927年,刘海粟被上海新军阀杨虎以“学阀”罪名通缉,避走日本。此行可谓因祸得福,他作为中国新兴艺术革命领袖的地位与成就得到日本朝野各界的一致肯定,被媒体冠以“艺坛列宁”的称号;日本前首相青浦奎吾,农林大臣山本梯二郎,帝国美术院委员小室翠云、荒木十亩、藤岛武二、中村不折,外务省文化局长冈部长景、东京美术学校校长正木正彦等为刘海粟安排在朝日新闻社举行个人画展,原定十日的展览,因反应热烈而延期三天,观众达数万人,画作被购藏一空;日本天皇亦购藏了中国画《泰山飞瀑》《月落乌啼霜满林》,并赠刘海粟镌有皇室御用十六瓣菊花标记的银杯三座;在日本演讲《石涛与后期印象主义》时,引起日本艺术界的巨大反响,被誉为“20世纪东方最伟大的画论”,日本画坛泰斗桥本关雪亦尊称刘海粟为“东方艺坛雄狮”。此时中国的新美术运动经过十余年的奋起直追,已渐形成流派纷呈、名家涌现的繁荣局面,整体水平已后来居上,超越日本之上。

1927年10月1日,掌管全国学术及教育的最高行政机构“大学院”正式成立,11月,首任院长蔡元培即组织召开大学院艺术教育委员会第一次会议,除议决举办刘海粟倡导多年的“第一次全国美术展览会”外,又重新颁令委派刘海粟代表国家前往欧洲考察、研究美术。1928年11月16日,蔡元培、戴季陶等为刘海粟举办“去国纪念展览会”,以壮行色,成为传媒焦点。1928年11月15日《上海漫画》“刘海粟西行个展”专版称刘海粟是“我国艺术革命之先导”,贺天健在为《上海画报》出版的“刘海粟先生去国纪念展览会特刊”所作序言中则写道:“世之举文学革新者,必曰胡适之;誉艺术革新者,必曰刘海粟。”

刘海粟在启程赴欧前,已基本完成了《海粟丛刊》的编撰工作,其中的《国画苑》,对晋、唐、宋、元、明、清各代画论及代表作品均作出全面的研究和介绍,篇首开宗明义地提到:“绘画非仅借勾勒填彩以肖实物为足,故第一当打破现实物象之形式,直接表现全人格之意欲,与夫一切精神活动以及可以体验之种种心象,趋向无限之自由境界,开展一种‘正觉之生机’……若以画为机械,徒事技巧,若照相机、留声机然,千篇一律,何贵乎人为耶?”在结论中又提到:“艺学既非一派一流可尽,不论古今上下,任何流派,皆当彻底研究,放胆批评,万不可持偏一之见,蹈前人宗派之弊,而自绝其途。”又说:“艺术思潮之变迁,皆依时代递嬗,艺术派别之兴起,亦皆天才作家所造成,无律可绳也……故吾尝言曰:穷古今东西各派名家之画,而又努力冲决其樊篱,将一切樊篱冲决矣,吾自有吾之所在也!”《西画苑》则对中世纪文艺复兴时期以至后期印象主义之后的野兽主义、表现主义、未来主义、立体主义等古今艺术流派及其代表画家作出详细的介绍与评价,并由此总结出现代西洋美术的发展,是由客观再现到主观表现、再趋向于象征的、理想的、近乎音乐的状态。并表示:“我敢断言世界的艺术不久有一个黄金时代出现。”

我们知道,民国时期在研究西洋美术史方面著述颇丰的,还有丰子恺先生等。丰子恺在1928年出版的《西洋美术史》中谈到达达主义等新兴艺术流派时,已难以为继,直言“其能否成为美术上的一倾向,尚未可卜”。刘海粟却独具慧眼地打破中西门户之见,直达本源地参透中西画学的共同发展方向,对现代各大新兴流派作出超前于时代的、铁口直断的定评。这种先知先觉,纵观民国美术史,也是无人能及的。《海粟丛刊》也因此被誉为民国时期介绍西洋绘画最全面、最优异的出版物。

刘海粟首度踏足欧陆后,遍览罗浮宫等各大博物馆、画廊,饱览19世纪以降各美术流派名迹,继而转赴意大利、德国、比利时、瑞士等国,上溯中世纪文艺复兴时期遗迹,把欧洲美术史实地“复习”了一遍。他既选择临摹了部分古典主义、浪漫主义、写实主义经典名作,又把对印象主义、后期印象主义的新感悟表现于自己的创作中,以此印证昔日对欧洲美术史的研究与论断。又与国立巴黎美院院长贝纳尔、国际著名雕塑大师朗多斯基等多位欧洲艺坛名流巨擘,交流切磋,建立了深厚的私谊。同时又应邀撰文、演讲,将中国画学源流与精粹介绍给西方。凭藉过人的艺术触觉和视野,以及艺术创作上的非凡造诣,刘海粟迅即在欧洲艺术前沿占据一席之地,其间被聘为比利时独立百年纪念展览国际评委,个人画作两度入选法国最负盛名的秋季沙龙,又两度应邀参加最具学术权威性的蒂勒里沙龙。1931年6月1日,刘海粟应邀于巴黎克莱蒙画院举办个人画展时,国立巴黎美院院长贝纳尔亲临主持,法国画坛巨擘、野兽派代表画家阿孟琼,国际著名雕塑大师朗多斯基、罗浮宫美术馆馆长夏莫、国立亦特巴姆美术馆馆长台若诃阿等名流三百余人出席。法兰西学院委员、国立巴黎美院教授路易·赖鲁阿撰写序言,称其为“中国文艺复兴大师”。画展期间,经过严格的流程,其油画作品《卢森堡之雪》为法国政府购藏于亦特巴姆国家美术馆。法、德两国政府更与刘海粟商定了后来轰动整个欧洲大陆的“中国现代画展”计划。历时三年的欧洲之旅,画上完美的句号。

首度欧游三年间,也是刘海粟创作的井喷期,作画达三百幅之多。1932年,上海市政府为表彰刘海粟欧游取得的巨大国际声誉,特为其主办“游欧作品展览会”,展出其欧游期间临作与创作117幅,又佐以欧游前与返国后的中国画、油画108幅,对刘海粟从艺20年所取得的卓越成就作了一次全面的回顾与展示。林森、蒋介石、马相伯、蔡元培、陈树人、王震、柳亚子、沈恩孚、潘公展等民国名流纷纷题词或撰序作贺,推崇备至。

首度欧游后,刘海粟的画学理论与创作亦正式进入成熟期,根据欧游期间的札记,他整理出版了《中国绘画上的六法论》 《欧游随笔》,又编纂《世界名画集》等专著。《世界名画集》共七集,分别是《特朗》《刘海粟》(傅雷编)、《梵高》《塞尚》《雷诺阿》《马蒂斯》《莫奈》。在《世界名画集》出版时,即使是西方画坛,对后期印象主义以降的这些新派代表画家仍褒贬不一,甚至不甚了了。最著名的例子就是欧文·斯通在1931年完成《梵高传》后,整整三年间,没有一家出版社愿意出版,原因是经济萧条,出版商认为不会有人关注这位默默无闻的荷兰画家的传奇。几经曲折,才由一家小型出版社印行了五千册,最终成为畅销全球的经典名作。而刘海粟编写的《世界名画集》,其中的《梵高》在1932年完稿后,即于1933年印行,比欧文·斯通的《梵高传》更早一年出版。与此同时,刘海粟又发表了《新派画家马蒂斯与毕加索》《现代艺术》等文,积极宣传欧洲新兴艺术流派及其代表画家。在《现代艺术》中,他对野兽主义、新自然主义、未来主义、折中主义、理想主义、纯化主义、达达主义均有准确的介绍与评价。这些著述,皆反映了他过人的艺术触觉,以及他在与西方“文化竞争”上的领先性。

图5 《刘海粟艺术文集1918—1948》,梁晓波编,南京艺术学院、辽宁美术出版社联合出版

因受中日战局影响,刘海粟1931年与法、德两国政府商定于次年举办的大型中国现代绘画展一再拖延,以致错过了原定展期。经过刘海粟的积极推动以及蔡元培、叶恭绰、陈树人等大力支持,最终国民政府通过预算,并与德国政府商定于1934年初在柏林举办大型的“中国现代名画展览会”。这是民国美术界首次最高规格的国际展示,由两国元首、首脑共同担任大会主席,并公选刘海粟作为中方代表,于1933年底携展览作品赴德国协调布展工作。1934年1月20日,画展隆重揭幕,至3月4日闭幕,不仅令德国朝野为之震动,更引来欧洲各国的广泛关注,纷纷发出巡展邀请。但当时监察院审计通过的45000元国币预算,原本仅够支付德国一处的展览开支,且因中日战事激烈,国库财政紧缺,实际汇付刘海粟的,还大打折扣。当刘海粟把欧洲各国要求巡展的意愿函电国内时,行政院深感为难,最终无奈地表示:同意巡展计划,但以不溢出预算经费为限。这一表态,意同否决。但刘海粟却不放过如此机遇,毅然接洽了后续赴欧洲各国巡展的安排,以一己之力,解决了巡展经费问题。至1935年5月为止,相继在德国、荷兰、法国、瑞士、英国、捷克等国多个城市举办了15次大型巡展,观众逾60万人,媒体报道近2000篇,彻底扭转了以往欧洲社会以为“日本是东方艺术的代表”“中国现代无艺术”的偏见,中国新美术运动发展20年所取得的伟大成就,深深震撼了整个欧洲大陆。

1934年6月,刘海粟又利用巡展空档在德、法两国举办了个人画展。在法国特吕霭画院个展开幕时,国立巴黎美院院长贝纳尔(Albert Besnard,1849—1934)、国际著名雕塑大师朗特斯基(Paul Landowski,1875—1961)、野兽主义代表画家马蒂斯(Henri Matisse,1869—1954)等一众艺坛名流出席,法国教育部选购其油画《西湖之秋》珍藏于国立国际美术馆,马蒂斯更是两度到场观摩,并称赞:“刘氏以原始化、单纯化的方法,创造了艺术的新生命,他的作品,同时也是东西两种艺术传统交流出来之浪花。”[1]1935年,英国著名艺术评论家温克沃斯(W.W.Winkworth,1897—1991)在与刘海粟论艺时,也深深折服于刘海粟对欧洲现代艺术发展独具的透彻理解,引为知音。他把两人论艺的心得,记录在为索姆·杰宁斯(Soame Jenyns,1904—1976)新著《中国画背景介绍》(A Background to Chinese Painting)所作的长序中。在序言的最后,温克沃斯以动人的笔触写道:“想到刘海粟教授,我不禁流泪。”惺惺相惜之情,溢于言表。索姆·杰宁斯后来亦成为欧洲研究东方艺术的知名权威,此书在纵论中国现代绘画的章节中,亦重点介绍了执掌民国最高艺术学府的刘海粟,并将刘海粟中国画《虞山言子墓》作为范图,称其为“为传统美术注入新生命的著名画家”。

另一方面,行政院眼见展览范围日益扩大,生怕日后要悉数承担相关经费,因此不断通电刘海粟,加以限制。最终刘海粟被迫婉拒了美、苏等国的邀请。但欧洲巡展所获得巨大的国际影响,足以令此前国内的一切冷嘲热讽显得苍白无力,刘海粟作为中国新兴艺术运动领袖的地位与影响,在国际国内得到巩固与提升,“中国现代名画展览会”亦作为中国现代美术扬威国际的重大事件,永载史册。

1935年7月26日,蔡元培以“柏林中国画展筹委会”名义召集社会各界名流数十人,设宴为刘海粟洗尘与庆功,又以筹委会名义上书行政院,申请补偿刘海粟个人垫付的柏林中国画展经费6500马克、报销在欧洲巡展期间各项必要开支,并将欧洲各国重要媒体对展览的报导选粹汇编成册,以扬国光。但经监察院审核时,终以“国帑支绌”为由,只补发了刘海粟在柏林垫付费用。

柏林中国画展结束后,柏林人文博物院院长屈梅尔(Otto Kümmel,1874—1951)从这次展览中精选16幅作品,商请中方赠送德方,在院中专门开辟“中国现代名画厅”作永久珍藏。经中国政府征求相关作者一致同意,在欧洲巡展完毕后,刘海粟携画展作品返回柏林,把上述16幅作品交付驻德公使刘崇杰转赠德方。1935年8月23日,“中国现代名画厅”正式揭幕,德国文化教育部长以及中国驻德公使等中德名流出席,成为现代中德文化交流史上又一大盛事。刘海粟亦于1936年将16幅作品结集印行,在书前撰写序言介绍原委,并请蔡元培题签,以垂纪念。

二度欧游归来后,刘海粟已成为中国画坛无出其右的画宗、大师。他对于欧洲画坛的发展,也没有停止关注。但从他归国后的油画作品可见,所受欧洲艺术流派的影响仅到野兽主义便戛然而止,此后的中国画与油画作品中,既摆脱了早前借鉴的古今中西各大艺术流派风格和面貌的影响,更见不到现代各大新兴流派的痕迹。如果说首度欧游时,他于欧洲艺坛是一支生力军(赖鲁阿语),则二次欧游后,他已自成一派,卓然成家,跻身国际艺术大师之列而毫不逊色。

二次欧游返国后,刘海粟似更专注着力于对传统中国画的专研,理论与创作并茂。如1939年致陆丹林函所言:“近方撰述中国画史暨古代画论各数十卷”,但至今幸存的只有1939年为“中国历代名画展览会”所撰长序《国画源流概述》。此后,刘海粟辗转东南亚地区进行“展画筹赈”活动,所作自然以中国画为主,因在侨胞中声华显赫,几至供不应求。所得巨额善款,悉数汇往国内红十字会,支持抗战前线,个人一介不取。艺品即人品,体现了一位爱国艺术大师高尚的情操。直至太平洋战争爆发,被日军从印度尼西亚押返上海,虽受日伪礼遇,始终秉持民族气节,拒绝接受伪职。其间撰就《南洋蒙难始末记》三万言,于1943年托谢海燕秘密携至重庆,传阅于友好间,惜已不传。[2]与此同时,刘海粟亦从未间断对欧洲现代艺术发展的关注,1947年刊于《茶话》的《现代绘画》,纵论野兽主义、立体主义、未来主义、表现主义、超现实主义,以至方兴未艾的巴黎画派,并作出“现代艺术国际化”的预判,为其早期艺术理论,写下完美的终章。

1949年后,刘海粟运交华盖,他所倡导的重视个性表现、体现时代精神的现代艺术理念与国内艺术思潮格格不入,在历次政治运动中备受劫磨。直到“文革”后,他作为中国美术先驱与泰斗的地位才重新得到公认。晚年豪情如昔,登峰造极,在中国画的现代化和国际化,以及油画的民族化方面皆取得卓越的成就,达到了“技融中西、艺通古今”的绝诣, “烟销雾散奇峰现,巍巍艺苑第一山”,谱写了中国现代艺坛不朽的神话。

刘海粟先生的毕生创作,历劫幸存,晚年无偿捐赠国家,珍藏于以其名字命名的国家公立美术馆与倾注其毕生心血的南京艺术学院;而其理论著述,以及印证历史真相的相关文献则长期散佚不传,以致在刘海粟身后,与之相关的学术研究迷雾陡增,乱流泛起,严重阻碍了后人对其历史地位与贡献的正确认知。

2012年,上海刘海粟美术馆举办“宏约深美——上海美专建校100周年纪念展”时,邀我将刘海粟先生早期著作与画册进行初步梳理与简介,以《沧海真源——刘海粟早期著作与画册图说》行世;2020年,又邀我策办“沧海一粟,壮丽一生——刘海粟文献史料展”并编辑出版《沧海真源——刘海粟文献史料集》,虽反响皆不俗,但对读者而言,相关典籍每有“时窥一斑,未见全豹”之慨。今应南京艺术学院110周年校庆之邀,我在参与编辑《刘海粟全集》之余,把刘海粟先生自出道至1949年以前发表的文章、出版的著作,以及部分反映其交游的信札手迹汇编成册,结集出版,以作全集之“副编”。海粟先生在中国新美术运动中引领时代思潮、体大思精、历久弥新的艺术理论体系,终以近乎完整的面貌首度呈现。付梓之际,重检旧文,为缀数言,以成“代序”。沧海真源,于斯尽现;往圣绝学,得见重光。海老有灵,当惊知己于千古!