《瑞鹤图》的多重隐喻与图像内涵新探

傅慧敏(上海大学 上海美术学院,上海 200444)

一、《瑞鹤图》研究学术史的回顾

辽宁省博物馆藏的《瑞鹤图》,其图像构成、风格、内涵以及题画文字的阐释一直受到海内外学者的关注。在早期的研究成果中,本杰明·罗兰(Benjamin Rowland)用“魔幻现实主义”一词来描述徽宗风格,采用西方艺术理论体系来解读《瑞鹤图》,同时建议将画面和文学材料进行结合来处理“徽宗问题”。[1]曾佑和(Betty Tseng Yu-ho Ecke)的研究则拓展了艺术考古材料如唐宋壁画、缂丝挂毯等,考察《瑞鹤图》可能存在的图像来源。[2]傅熹年的重要研究,从建筑形制特点出发,确认了《瑞鹤图》中所绘的北宋皇城景象。[3]石慢(Peter C.Sturman)的研究体现出以他为代表的西方学者尝试用图像学的方法解读《瑞鹤图》的浓厚兴趣。他结合文献与图像来讨论《瑞鹤图》的图像内涵,但是在图像分析方面,尽管他花了不少的篇幅在讨论鹤的群组问题,如尝试将鹤群根据姿态分组来推测徽宗的设计,然而最终正如他自己所认为的,这样的分析似乎缺少深层逻辑而很难成立。[4]

在文献和题画文字方面,刘伟冬的研究较早关注到文字的艺术性与真实性的差异问题,[5]冯鸣阳则主要从节令、道教的角度,较为宏观的叙述《瑞鹤图》可能隐含的政治文化信息,以及图像写实性问题。[6]谈晟广的研究讨论《瑞鹤图》与徽宗精心策划的道教事件,以此讨论“图像”与“历史”的关系问题。[7]

我们看到,海内外对于《瑞鹤图》的研究,多是从更为宏观和广泛的历史、宗教与艺术史语境进入的研究,图像本身的构成及其成因未得到充分的讨论,个案的探讨则更多从历史、宗教文献进行。本文则希望在前辈学人的鉴定与研究基础上,从题画文字和画面的图像逻辑构成两个方面,结合相关图像材料,展开新的讨论。

二、《瑞鹤图》题画文字及其多重意象考

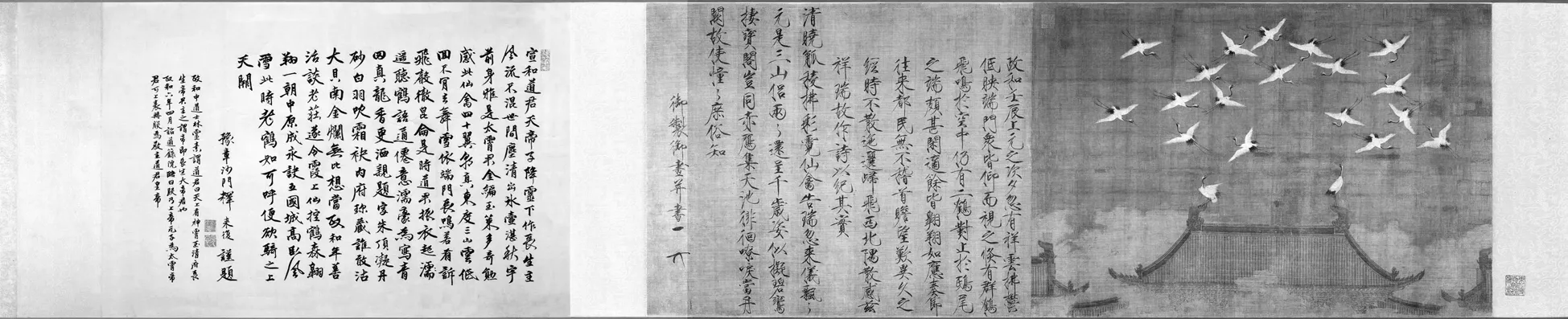

北宋政和壬辰年创作的《瑞鹤图》(图1),绘有二十只仙鹤,翱翔于京都汴梁皇宫城门之上,城门居于画幅中下方,有云雾缭绕升腾其间。画面上方碧空澄净,白鹤或翩跹或站立,姿态各异。画面左方有宋徽宗御笔题字,述及创作时间及“祥瑞”之事:

图1 (宋)赵佶 瑞鹤图卷

“政和壬辰上元之次夕,忽有祥云拂郁,低映端门,众皆仰而视之。倏有群鹤飞鸣于空中,仍有二鹤对止于鸱尾之端,颇甚闲适。余皆翱翔,如应奏节。往来都民,无不稽首瞻望,叹异久之,经时不散,迤俪归飞西北隅散。感兹祥瑞,故作诗以记其实。清晓觚棱拂彩霓,仙禽告瑞忽来仪。飘飘元是三山侣,两两还呈千岁姿。似拟碧鸾栖宝阁,岂同赤雁集天池。徘徊嘹唳当丹阙,故使憧憧庶俗知。”

记述了政和二年(1112年)正月十六发生在皇宫的一件“祥瑞”之事:祥云与群鹤齐飞,往来都民稽首瞻望。文中提及了一些重要的信息,值得我们去思考,诸如:画面中群鹤之间的相互关系如何、“碧鸾”与“赤雁”有何指涉?上元节的“祥瑞”有何特殊之处?“故使憧憧庶俗知”又表达了徽宗之于“祥瑞”有怎样的理念呢?

1.“碧鸾”与“赤雁”的扬抑

白鹤是传统文化中非常重要的祥瑞,颇受徽宗青睐。他曾御制十首《白鹤词》,其笔下的鹤无疑是具有灵异仙气的神鸟,超出众禽:“奇姿会与青田别”“昂昂不与鸡为侣”,①如徽宗《白鹤词其十》:“玉宇沉沉瑞雾开,香风未断鹤徘徊。奇姿会与青田别,定是仙人次第来”;又如《白鹤词其三》“灵鹤翩翩下太清,玉楼金殿晓风轻。昂昂不与鸡为侣,时作冲天物外声。”不难发现,用这样对比的方式来描述物象是徽宗常用的文学笔法。如他在《芙蓉锦鸡图》上的题诗:“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡;已知全五德,安逸胜凫鹥。”无独有偶,在《瑞鹤图》中,徽宗也用了同样的对比笔法强调“瑞鹤”与“碧鸾”的相似之处以及与“赤雁”的落差:“似拟碧鸾栖宝阁,岂同赤雁集天池。”②所见目前对于《瑞鹤图》题画文字的解读,均认为徽宗的题画诗是将 “瑞鹤”与 “赤雁”媲美。本文认为这是惯常的文学对比手法,是强调物象之间的差异性。文中将鹤比拟“碧鸾”。言及鸾,其是远古先民们用想象铸就的祥瑞神鸟,承载了多重美好吉祥寓意。在宋以前的文学作品中,关于碧鸾的意象大致可以分为几个方面:一、道教神仙世界的标志“符号”,往往与“仙界”相关联,乘鸾升天求道最为常见,而且“鸾”常与鹤同时出现;③鸾鹤的升仙意象在唐诗中非常多见,如(唐)郑谷《华山》:“绝顶神仙会,半空鸾鹤归。”(唐)司空图《步虚》“阿母亲教学步虚,三元长遣下蓬壶。云韶韵俗停瑶瑟,鸾鹤飞低拂宝炉。”(唐)李白《安陆白兆山桃花岩寄刘侍御绾》“云卧三十年,好闲复爱仙。蓬壶虽冥绝,鸾鹤心悠然”等。二、男女情爱或者婚姻的象征;[8]三、鸾常具有一些政治寓意,鸾鸟难栖常用来形容战乱不息时局动荡,而鸾集鸾栖则寓意贤士相聚的盛世之兆;④(南齐)王融《净行颂·缘境无碍》:“恍象惚物终不名,龙举鸞集竟谁辩。”同时鸾难栖、鸾覆巢则是乱世之态。(唐)李白《纪南陵题五松山》:“时命或大缪,仲尼将奈何。鸾凤忽覆巢,麒麟不来过。四、从与西王母的密切联系中引申出,碧鸾是具有传信神能的使者,也是祥瑞事件的象征。⑤《山海经·西山经》:“又西二百二十里,曰三危之山,三青鸟居之。”郭璞注:“三青鸟主为西王母取食者,别自栖息於此山也。”(宋)赵令畤《蝶恋花》词:“废寝忘餐思想徧。赖有青鸾,不必凭鱼雁。”徽宗文中“似拟碧鸾栖宝阁”的“瑞鹤”,应是第一、三、四种意象的结合:延续了“鸾鹤心悠然”的传统,同时又将鸾集的“盛世祥和”和“信使”象征投射到“鹤”的身上。

那么,徽宗文中的“岂同赤雁”又具有怎样的内涵呢?赤雁又名朱雁,自古就被视作瑞鸟,汉武帝曾“获赤雁之瑞因作赤雁之歌”。而且,赤雁和青鸾也常同时作为祥瑞出现在文学作品中,如南朝鲍照《野鹅赋》:“无青雀之衔命,乏赤鴈之嘉祥。”但是,徽宗的扬抑笔法使得文中“瑞鹤”和“碧鸾”显然比“赤雁”尊贵脱俗,无疑“赤雁”的某些负面意义的意涵在徽宗文中被强调了。

文献中对于“雁”的负面意义的记载,大致是“为稻粱谋”的贪恋禄位胸无抱负,至迟在南北朝时期已经出现,后世如杜甫和对徽宗朝文化政策影响极大的王安石等人常有此种类似表达。⑥(南朝)庾信《咏雁》:“南思洞庭水,北想雁门关。稻粱俱可恋,飞去复飞还。”(唐)杜甫《同诸公登慈恩寺塔》诗:“君看随阳雁,各有稻粱谋。”(宋)王安石《送惠思上人》诗:“因知网罗外,犹有稻粱谋。”又有《池雁》“羽毛摧落向人愁,当食哀鸣似有求。万里衡阳冬欲暖,失身元为稻粱谋。”宋仁宗时期有名的谏臣刘敞有一首《戏题欧阳公厅前白鹤》,有“不忍凫雁争稻梁,误讥燕雀附炎热”句,此诗亦是题鹤,或与徽宗诗意有相通之处。

此外,已有一些研究关注到雁与佛教之间的悠久渊源,[9]尊崇道教甚至曾“改僧为道”的徽宗,其文中的扬抑笔法或与其宗教观念相关。政和年间是徽宗尊崇道教的关键时期。政和元年(1111年)徽宗的一场梦境曾被蔡絛记载下来,其是徽宗更加崇道且大修宫观的重要转折点:“政和初,上有疾,逾百日稍康……始大修宫观于禁中。”[10]就在徽宗“感兹祥瑞”并作《瑞鹤图》后的第八天,他针对僧道颁布了一则诏书:“释教修设水陆及禳道场,辄将道教神位相参者,僧尼以违制论。主首知而不举,与同罪。著为令。”将道释严格区分高下。《瑞鹤图》创作时的语境正与徽宗“道士序位令在僧上,女冠在尼上”思想相呼应。

2.“三山侣”、鹤群与茅山教

徽宗的题跋直接表明了鹤与道教之间的联系:“飘飘元是三山侣,两两还呈千岁姿。”“三山”一般多指渤海的三座仙山,其与道教之不解之缘频频出现在早期的文学作品中。关于徽宗《瑞鹤图》上题画文字“三山”的解读,已有的研究基本都沿用前人约定俗成的解释,[11]但是,徽宗笔下的“三山”极有可能另有所指。

徽宗在1106年曾写下一首《葆真观妙冲先生归山以诗送之》一诗,是赠给茅山上清派第二十五代宗师刘混康的:

“当年问道属高人,曾揽霞衣到紫宸。身是三山云外侣,心无一点世间尘。征鸿望极幽栖远,驾燕归飞洞府新。多谢为传心法妙,此真真外更无真。”

诗中言及刘混康是“三山”云外侣,已具有双关之意味:一是对刘氏修道的高度肯定,二则是对当时刘混康执掌的茅山道“三山鼎峙、辅化皇图”功能的认可。

北宋是符箓道教的兴盛时期,值得注意的是,哲宗(1085—1100在位)时期,与茅山道教渊源日益加深,尤其是与茅山上清派第二十五代宗师刘混康关系匪浅。文献记载,早在神宗执政期,刘混康就已经引起了皇家的注意。南宋王明清的《挥麈录》曾记载刘混康所受皇家之优待:“宠遇无比。至于即其乡里建置道宫,甲于宇内。”[12]哲宗年间擅道符法术的刘混康在道教中的地位可谓是一路攀升:绍圣四年(1097年),诏“敦遣茅山道士刘混康上京”,主持著名的上清储祥宫,赐号“洞元通妙大师”;元符元年(1098)七月,“诏刘混康茅山所居庵之旁,已营殿宇,可赐名元符观”。[13]

这些记载中,对于茅山道教而言最重要的应属绍圣四年哲宗颁布的一道敕令:“敕江宁府即(刘混康)所居潜神庵为元符观,别敕江宁府句容县三茅山经箓宗坛,与信州龙虎山、临江军閤皂山,三山鼎峙,辅化皇图。”[14]正式宣布了道教符箓派三山鼎立的局面。[15]

简单回顾一下茅山道派的历史沉浮,我们便了解这对于当时茅山道士而言足以欢欣鼓舞。由于皇家的支持,茅山道曾在唐玄宗时期非常兴盛,其受特诏为国斋醮,影响和地位为“天下道学之所宗”(颜真卿《李玄靖碑》)。但晚唐时茅山道就已经逐渐衰落,“官失其守,望拜之地,多所榛芜”(徐铉《复禁山碑》),宋真宗大中祥符年间,茅山才重新受到重视,逐渐又繁荣起来,直至哲宗“三山鼎峙”敕令的颁布。

元符三年徽宗即位后,茅山道真正践行“三山鼎峙,辅化皇图”的功用。随着徽宗对刘混康和茅山道更为信重,更视刘混康为自己的道教老师和治国的得力助手,将刘召入宫廷堪称言听计从,[12]刘混康成为对徽宗中年以前(刘氏于1108年去世)的道教思想影响最大的茅山道教宗师,他去世后,其弟子也即茅山道上清派第二十六代宗师笪净之,也同样被徽宗召入宫廷效忠皇室。蔡卞在为刘混康所作的《茅山华阳先生解化之碑》中言及:在他的作用之下,茅山道“三茅崇奉之严,未有盛于斯时也”。

而且,茅山道观向有瑞鹤飞舞的“传统”,这极可能是北宋宫廷内瑞鹤盛行的来源。早在唐代,奉诏修建的茅山道观就常有瑞鹤出现,唐《华阳三洞景昭大法师碑》记载“祥云瑞鹤飞舞于坛场,甘露神芝降生于庭院”。徽宗时期的《茅山元符观颂碑》(崇宁五年)记载,皇家修建的茅山元符观也常有瑞鹤出现,而且被认为是一种更为特殊的祥瑞,更易为观瞻典礼的官民所目睹:“庆云、醴泉、紫芝、瑶草盖多有之,然可闻而不可见,可见而不可致。惟是瑞鹤之应,上薄九霄,万目所瞻,不得而掩。”也正因此殊于其他“祥瑞”的视觉冲击力而为“万目所瞻”,徽宗在画面上强调:“往来都民,无不稽首瞻望,叹异久之。”

《瑞鹤图》上的“飘飘元是三山侣”正体现瑞鹤与茅山教的密切联系,其“祥瑞”观念则具有更为丰富的综合意象,我们会继续在这幅图上的图像和文字中看到多处环环相扣的隐喻双关。

3.“雁集天池”与辽宋之争

根据题跋记载,《瑞鹤图》绘制于政和二年。值得注意的是,政和年间(1111—1118)是徽宗在政治举措上非常重要的年份。“收复燕云”在北宋立国之初即是“国策”,政和七年宋朝遣使联金,向被视为“联金复燕之策”之正式开端,[16]而且,目前历史学界更普遍认识到,关于向辽国收复燕云,政和元年是非常重要的一年,其时宋徽宗就已踌躇满志而且有所行动。

是年,徽宗派亲信宦官童贯受命出使辽国,此行据《宋史纪事本末》《皇朝编年纲目备要》等文献记载,以贺辽天祚帝生辰为名,实负有探查辽国情报以备北讨的任务,意义重大。正是这次政和元年的出使期间,由辽叛归北宋的马植(徽宗后来赐名赵良嗣)趁夜求见,并献“灭燕之策”,“北讨之意,已形于此”。[17,18]

联系《瑞鹤图》上的题诗“似拟碧鸾栖宝阁,岂同赤雁集天池”,有意思的是,此“天池”极有可能指涉了宋辽河东边界之争的具体问题,因为“天池”确有其地名,正位于辽宋边界纷争的中心地带。

北宋河东路与辽接壤,边界山峦起伏,地形复杂,常被称为“禁地”,其名源于宋初为削弱北汉而釆取的徙民空塞政策,而“宁化军天池显应庙在禁地中”,[12]4194天池地区正位于此“禁地”中。从庆历间到熙宁年间,辽宋边界一直纷争未断,矛盾就是尖锐地集中在“天池”的归属争夺上,这场持续三十余年的争夺,可谓是在河东禁地边界纠纷中的一个典型个案。[19]在此期间北宋还曾多次遣使至辽,却总是悬而未决。[20]双方频繁交涉却僵持不下的局面一直持续到熙宁十年(1077年),是年北宋谈判失败,天池地界无奈失之于辽。[21]

《瑞鹤图》绘制之时,正是宋徽宗派童贯出使的次年。此时徽宗意欲伐辽,踌躇满志,发生在皇宫的这“祥瑞”事件,正好呼应了徽宗当时的“北讨之意”。徽宗认为瑞鹤可与“碧鸾”媲美,鸾栖寓意北宋贤士相聚,众望所归;另一方面,“雁集天池”则极有可能语带双关,无论是失之于辽的天池,还是文学意义上常用来表现遥远荒寒之地的“天池”,都与“鸾栖宝阁”形成“中央与边塞”的工整对比。徽宗的扬抑笔法,体现出当时“北讨”辽国的“决意行之”。[22]“瑞鹤来仪”是对于中央集权的“告瑞”,《瑞鹤图》则映照了宋朝君王的“燕云情结”,[23]以及徽宗建功立业的政治野心。

三、天垂象:《瑞鹤图》图像内涵再探

目前,海内外对于《瑞鹤图》的研究形成这样一个共识:“随着时间的推移,‘徽宗问题’被证明更容易受到汉学方法的影响,而不是形式主义艺术史的影响。”[24]学界也越来越认识到,要想真正解释这幅画作的核心问题,很难从文学画面风格或者西方图像学、形式主义、文学解读等角度来进行深入。本文认为,对宋徽宗这位北宋画学核心人物,对于其作品图像的细致解读涉及北宋画学内部深层次的问题,也就是宋人如何看待世界,表达世界的问题。

1.俯仰之间:视角的矛盾统一

《瑞鹤图》的图像非常有特点。画面简洁,鹤群大小均匀,分布也相对均匀,罗列于画面中;建筑物“端门”四平八稳、不偏不倚的位于画作正中央的下方,给天空留出大量的空间——显然,天空中的群鹤是这幅画作内容的主体。

似乎有些矛盾的是,上空中飞翔着的鹤群却以观者“俯视”的视角呈现,无一例外地给观者展示着优雅的背影,尽管画面看起来似乎非常协调——这可能源于在唐代就已经成熟的鹤图案纹样带来的视觉熟悉感。实际上,群鹤背影的集中呈现,即使是今天我们身处航空飞机也未必能一览无余:它显然不来自于一个真实的视角。这种俯瞰的视角非常独特,在传统文学中,古往今来的登高者常被认为凭借他们高处的目光,略过具体琐碎的尘世,但在更抽象的层面回归于尘世:国家和民族的命运,“超越了眼前的时空,而且让这种目光深谋远虑”。[25]

然而,《瑞鹤图》却不是只有俯视的视角。巧妙的构图让观者的观看变成了仰视的视角:在画面云彩的托举中,我们的视野被带到画面上部的广阔空间;中央靠拢的鹤群,使我们的视线更加聚焦,这一刻观者的视角不仅是仰视,甚至是凝视的,这一切都显得它(瑞鹤群)意义非凡,与题画诗上的“祥瑞”相得益彰:徽宗的图式是精心的预设式的:舍弃了枝节,保存了最简洁的图像,天空背景甚至空无一物,只留下青白色交相辉映的突出主题。

有意思的是,这种视角同样常见诸于徽宗创作于元宵节的诗词之中。借助重要节日渗透治国的观念,一直是宋代官方治理国家的重要手段,汴京城的上元节热闹非凡的一个重要原因就在于天子与黎民同乐,“朕非游观,与民同乐耳”,①据宋人史料如《东京梦华录》《梦粱录》、周密《武林旧事》卷二的《元夕》《灯品》等记载,汴京城的上元节热闹非凡的重要的原因在于天子与黎民同乐。另参见杨渭生等著《两宋文化史》浙江大学出版社,2008年版,第108页。元宵的欢乐之余更具有一些特殊的政治意味。[26]宋徽宗词《金莲绕凤楼》正是为元宵节所作,其中有言:“绕端门、瑞雷轻振。元宵为开圣景,严敷坐、观灯锡庆。帝家华英乘春兴。搴珠帘、望尧瞻舜。”诗词中所描绘也是《瑞鹤图》所表现的佳节:徽宗登临端楼,俯观天下,感兹祥瑞,竞生比肩圣王的“望尧瞻舜”之想,他把这种视角投射到了天空中的鹤群之中,鹤群所代表的天象成为祥瑞的化身。

对于徽宗而言,俯视视角更具有传诸天下臣民之意。正如他另一首为元宵创作的《宫词》“黔首康衢瞻盛际,御香芬馥下云霄”:黎民百姓“瞻盛”天子之时,天子的御香芬馥也“下达”到百姓中间。

2.自然主义表现的取舍

《瑞鹤图》中的矛盾的统一和谐还体现在对于自然主义表现的取舍之中。画面上用非常写实且精细的笔法表现汴京的端门建筑[3]云朵的表现突出前后空间的层次感,这些都传递出图像的自然主义风格,它们和有具体时间落款的题画诗词一起,述说着图像可能具有的“真实性”。

然而,如上文述及,天空中鹤的形象却显然不是我们的肉眼可以看到的真实物象,它与自然主义的视角是相违背的。实际上,徽宗对于自然主义的表现手法是熟练擅长的,他传世的多幅花鸟画早已说明了这一点。而且在宋徽宗的时代,鹤的表现已经丰富多样。文献记载了自唐代薛稷所创的六扇鹤屏风样,至宋仍方兴未艾,②(唐)张彦远《历代名画记》卷九记载:“薛稷尤善花鸟人物杂画,画鹤知名,屏风六扇鹤样,自稷始也。”关于六鹤姿态的名称,北宋黄休复《益州名画录》记载为:警露、啄苔、理毛、振羽、唳天、翘足;郭若虚《图画见闻志》“鹤画”记载为:唳天、警露、啄苔、舞风、疏翎、顾步。又有宋梅尧臣《和潘叔治题刘道士房画薛稷六鹤图》诗六首,诗题以鹤姿态命名:啄食、顾步、唳天、舞风、警露、理毛。邓椿《画继》中还记载了徽宗的鹤图多种丰富情态“各极其妙”。传为徽宗画作中也有与此文献记载类似的六鹤图像③徽宗《六鹤图》,刊于日本《南画大成》第六卷,是一卷摹画自五代后蜀黄荃六鹤壁画的手卷。由于藏地不明,亦未曾公开展出,一直不曾为大众所熟知。(图2),展现通过对鹤的观察表现出其各种生动情态的自然主义画风。但在《瑞鹤图》中,徽宗所运用的风格确实截然不同的。他巧妙地用特殊的图案化的方式来表现鹤的形象,画面中清晰的轮廓线也曾引起一些学者的注意。[2,27]换句话说,《瑞鹤图》的画面是与自然主义画风不同的图像体系,我们很难用基于生物情态的写实造型来解读它。那么,徽宗为何选择这样的表现手法呢?或者我们可以尝试想象,如果画面是以我们熟悉的基于写实的北宋自然主义风格表现(如徽宗的《六鹤图》),极可能会因为视觉幻象的加强而削弱永恒的“时间性”,失去“祥瑞”的神性气质,也许还正因为此,画面选择简单纯粹甚至有死板之嫌的平稳构图。

图2 (传)赵佶 六鹤图

无论是俯仰视角的矛盾统一,还是自然主义表现的取舍,都传递出一个信息:作者并不仅仅是在表达他的视觉真实,而希望在画面中呈现祥瑞神性的无处不在,通过强调象征性传达永恒的物象真实。舍弃了具体的细节刻画,图案化的处理以及与天空建筑的结合使画面具有更广阔的图像“象征性”。因此,如果说《瑞鹤图》是一种基于现实图景的绘画,不如说是一种对于天象祥瑞的呈现,①宋徽宗热衷于 “祥瑞”,《宋会要辑稿》“瑞异”条的记载中,徽宗朝有近百条,为北宋最多。“天垂象,见吉凶,圣人象之”,[28]徽宗想要表现的是无处不在的永恒的物象真实。

3.《瑞鹤图》的图像体系与“祥瑞”内涵

在《瑞鹤图》的画面中,所有的鹤可以分为两类:飞翔的与站立的。其中,站立的两只特别受到徽宗重视:“倏有群鹤飞鸣于空中,仍有二鹤对止于鸱尾之端,颇甚闲适。余皆翱翔,如应奏节。”它们姿态“闲适”,似有王者之气度,其余的翔鹤似乎以此二鹤为中心,有唱和之意。立于左侧鸱尾之端的鹤闪动羽翼,似有展翅欲飞之意;右侧的立鹤则昂首向天,似有欲鸣之态。它们的造型一动一静,左右互盼,在画面中形成一种特殊的张力。

有意思的是,这种二鹤并立相对的图像在宋代应该是比较常见的图像模式,而且与周易之“取象”联系密切,形成了较为约定俗成的图像内涵。我们今天可以在南宋田芝翁的琴谱《太古遗音》②《太古遗音》主要有4个版本,分别为(宋)田芝翁的《太音大全集》、(明)黄士达的《太古遗音》、(明)杨抡的《太古遗音》,(明)谢琳的《太古遗音》,其中以南宋田芝翁的《太古遗音》年代最早,原件孤本珍藏于台北国家图书馆。《新刊太音大全》载(明)朱权永乐癸巳(1422年)序称:“《太古遗音》原为宋田芝翁所辑,计有三卷。”参见查阜西《据本提要》,《琴曲集成》第一册,中华书局,2010年,第3页。之后历代的琴谱版画中,大多都是以南宋《太古遗音》的图像为蓝本,如(明)《太音大全集》等。中看到与《瑞鹤图》中两立鹤非常类似的图像:书中所绘抚琴手势图“鸣鹤在阴势”为阴为静立之象,而“风惊鹤舞势”则表现为展翅欲翔之动态,二鹤一动一静,阴阳有别(图3),配文“鹤鸣于九皋,声闻于野,清音落落,自合韶雅,惟飞指以取象”。[29]书中除“鹤”的图像之外,其他的抚琴手势图也常与卦象相联系,③如 “索铃势”则绘蟹形插图,配文 “蟹合离相”,取其与 “离卦”相通之意。这种借鉴周易“取象”与图像结合的表现传统值得我们注意。虽然,琴谱的主旨不在于绘画,但不可忽视的是,它们处于两宋的图像谱系当中,而且经后代的临摹与翻刻保存了下来,对我们考察宋人绘画的思想与表达方式是非常有益的借鉴。

图3 《太古遗音》中的鹤图像

“鸣鹤在阴势”图名来自周易“中孚卦”的卦辞“鸣鹤在阴,其子和之”,这也是《周易》中唯一提及鹤的卦辞。而且,“中孚卦”的意向非常明确,《易传·象》曰:“其子和之,中心愿也。”它完全对称的六爻向被解读为诸臣子归顺君王之象。贾谊曾对此卦象的政治寓意进一步阐释:“鸣鹤在阴,其子和之,其此之谓乎,故曰天子有道,守在四夷,诸侯有道,守在四邻。”对研究《周易》颇有心得的徽宗而言,④徽宗对周易颇有研究,他御注《老子》时也多次引用《易经》。描绘鹤之图像之时,结合与鹤密切相关的“中孚卦”,取之“天子有道,守在四夷”意象,既是情理之中,又更呈“祥瑞”之天意。而且这一时期两两相对的立鹤图像,与卦辞一起体现周易“阴阳两极”这一核心概念的图像应已非常常见。

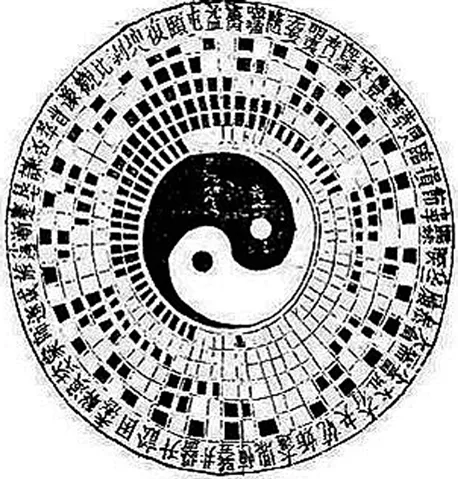

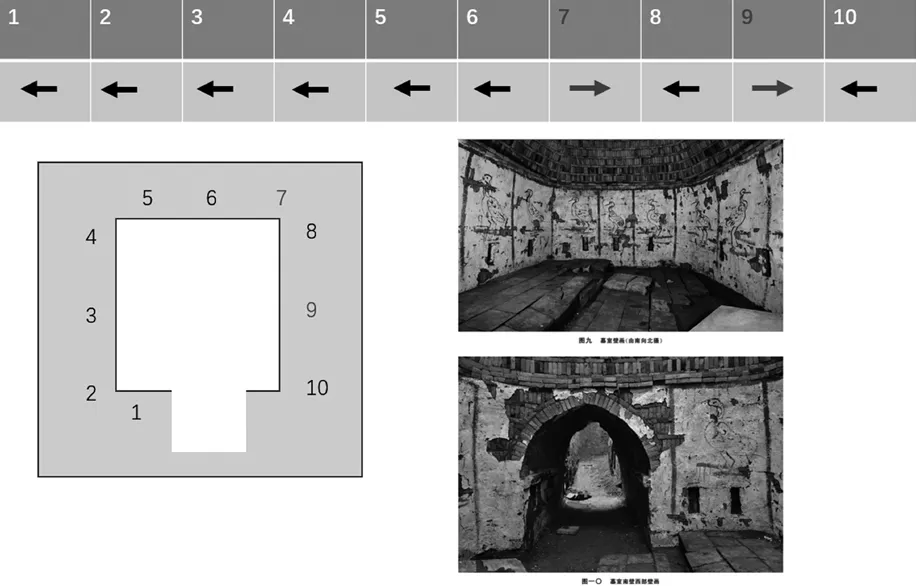

此外,两只立鹤被徽宗赋予统领群鹤的意义,并且它们各自左右相对的朝向,提示着我们关注鹤群的方向问题。方位与朝向问题是徽宗非常关注的问题,体现在他关于艮岳、九鼎等多篇御制文献中,①宋徽宗对于方位问题的关注充分,可参考徽宗御制《艮岳记》,从各个方位对艮岳进行解读与阐述,并结合艮卦东北方位选址、命名。“山在国之艮,故名之曰艮岳”;另,宋徽宗御制《九鼎记》中,徽宗赋予九鼎各自不同的方位,对应着 “象九州”的禹九鼎,兼顾君主和政权的象征意义,见《宋会要辑稿》舆服六之一四。同时更是易学中关于宇宙时空架构的重要概念与核心问题,其空间的问题则与图像密切相关。《瑞鹤图》中一共绘有二十只瑞鹤,倘若我们将所有的鹤视为一个整体,按朝向和方位进行分类,会发现呈现如同“太极图”一般的对称效果:朝向左侧和朝向右侧的鹤均为十只,其中各有一只逆向飞入对方的阵营(图4),形成具有阴阳协调的太极意象的画面。“易有太极,是生两仪。”(《易传·系辞上》)有意思的是,阴阳太极的思想来源虽然久远,但其图却早已失传,而“太极图”也即阴阳鱼图式再次出现,据史料记载,正是在北宋。[30]

图4 瑞鹤图中不同方向的鹤群编号与太极意象示意图

现存史料中,最早的太极图是南宋初年易学家张行成在其《翼玄》中的“易先天图”(图5),绘有阴阳鱼图像。《瑞鹤图》中以鹤群为载体,呈现出阴阳二极一静一动,阴中有阳,阳中有阴的“太极”意象,这与徽宗一贯强调的《易传》“一阴一阳谓之道”深度契合。[31]《易传》运用最高哲学范畴“阴阳”,高度地概括宇宙的“变化之道”,也一直是北宋学者经常阐述其学说的理论来源。[32]如果我们尝试再对《瑞鹤图》中的“象”作更多易学的解读,画面中呈现的阴阳交互的象就是历来统治者最喜欢的“泰卦”之意象,所谓“天地交,泰”,取象国泰民安。②关于 “交泰”意向在宫廷美术中的体现,将拟另文撰述。如明清 “交泰殿”“交泰瓶”等均取出自《易经·泰》。③笔者制。

图5 南宋 张行成 《翼玄》中的“易先天图”

而且,徽宗在题画文字中继续写道,鹤群“经时不散,迤俪归飞西北隅散。感兹祥瑞,故作诗以记其实”,徽宗特别强调瑞鹤最终归于“西北”,此方位正是“乾”位,“归飞西北”象征着祥瑞归于天子天朝。易学中的阴阳、方位、象数、卦象等被《瑞鹤图》的画面优美地统一了起来,呈现出极强的象征意味:“天垂象,见吉凶,圣人象之。”因此,当徽宗铸九鼎成,引来“数千万”仙鹤蔽空不散的“祥瑞”时,蔡绦的联想的是“亦有飞鹤之祥,云气如画卦象”。[33]

宋代象数易学对数字、方位的敏感与重视提示我们,《瑞鹤图》中的鹤群“双十”的数量大概也不是巧合。这个数字的设置安排极可能还与徽宗十月十日的诞辰“天宁节”有关。[35]徽宗朝的此“圣节”还格外引人注目:较前朝的圣节庆典而言,不再威严拘谨,而是将之推广为一个普天同庆的庆典。[36]

至迟在唐代,这种“阴阳、方位、朝向、数字”等易学观念与“鹤”的结合已经进入图像体系。2012年出土发掘的唐郭仲文墓(842年)墓室壁画中描绘了十只鹤的形象,鹤身差不多等大,在四壁均呈一字排开,画面仅用粗略线条勾出鹤之轮廓,表现得非常简略,更凸显了其象征意味。值得玩味的是,十只鹤中只有第七只和第九只朝右,其余八只均朝左(图6),看似令人费解,除了发掘简报,目前未见有对其进行关注和阐释的研究。[34]笔者认为墓葬艺术中这种数字与方位的排列组合提示着我们注意方位与数字以及其背后的墓葬观念问题。数字“七”与“九”在周易系统中代表“少阳”“老阳”,如沈括《梦溪笔谈》卷七象数“《易》象九为老阳,七为少阳”。周易的“阴阳”观念与墓葬生死观融合的同时,唐墓壁画中鹤的表现方式已呈现出易学的逻辑结构,易学与画面的结合已非常清晰,画面背后的象征与观念以独特的形式呈现出来。

图6 唐 郭仲文墓壁画中的鹤及其数量方位、朝向、空间示意图③

徽宗的《瑞鹤图》题诗,以“故使憧憧庶俗知”结尾,借用《周易》中的文字以隐喻图像与天象,君王与臣民之间的关系。“憧憧庶俗”,出自周易咸卦的卦辞:“憧憧往来,朋从尔思。”《周易·系辞下》释为:“‘憧憧往来,朋从尔思’子曰:‘天下何思何虑?天下同归而殊途”;《易传·彖》则曰:“咸,感也。……天地感而万物化生,圣人感人心而天下和平。”作为天子的绘画,徽宗题画之时,“感人心而天下和平”,亦是为“祥瑞”之景也。

结合前文所述政和二年徽宗“收复燕云”的对辽政策,以及徽宗“圣王”德政的理念,我们可以发现,一方面在图像上《瑞鹤图》巧妙地设计了画面的构图与鹤群的形态,自然地融入周易“鸣鹤在阴,其子和之”的卦象理念,“天子有道、守在四夷”,表达象征着诸臣子归顺君王之象的天降“祥瑞”,在这简洁的图像之中,蕴含了方位、象数、阴阳、卦象以及对观者视角的把握和考量;另一方面,在题画文字中,更融入宋辽关系、茅山道、元宵节令、礼制、周易等元素,形成多重意象的复合隐喻,与画面构成了统一的整体。