循迹:玉山雅集与印画交融①

贾点墨(华东师范大学 美术学院,上海 200062)

元末玉山雅集的东道主顾瑛,②顾瑛(1310-1369),元代昆山人,一名阿瑛,又名德辉,字仲瑛,号金粟道人。少轻财结客,年三十始折节读书。年四十以家产尽付其子元臣卜筑玉山草堂,池馆声伎、图画器玩甲于江左,风流文采倾动一时,与天下胜流相唱和,举茂才,署会稽教谕,辟行省属官,皆不就。参见《四库全书总目》卷一百六十八。有《玉山璞稿》、《玉山逸稿》、《玉山草堂》、《草堂雅集》、《玉山名胜集》。不仅在昆山玉山镇提供玉山佳处的集会场地,并给予了文人创作所需的丰富物质资源。玉山雅集始于至正八年(1348),持续时间近30年。据统计,参与互动的文人300有余,其中不乏“诗”“书”“画”“印”方面的大家,集会近百次,有270余人留下了可观的诗文与书画作品,这样的雅集盛况是前所未有的。[1]前人对于玉山雅集的关注点多为群体性文人活动及雅集产生的诗文上,对雅集中的书画本体研究涉猎较少。但从元末文人画的发展线索来看,诗书画印的合流与玉山雅集中的书画活动息息相关。

古人雅集活动一般以分韵赋诗为先,顾瑛的玉山文客,不仅诗文韬略,更精通书画。诗书画俱佳的名家如柯九思、赵雍、吴镇、王蒙、倪瓒、杨维桢等,擅长诗画、诗书的僧人如释自恢、于立,道士张雨、沈明远等。大量的题画诗成为绘画的重要组成部分,题画可以在画外,亦可在画内。题在画内时,势必影响画面的构成。在诗文书画之外,参与者尚有两位颇负盛名的篆刻家朱珪、王冕。杨维桢、张雨为朱珪写志、赐名,朱珪为顾瑛刻印,可见朱珪与玉山文人往来密切。至正十一年到至正二十年间(1351-1360),玉山雅集如火如荼,文人遣兴时现场挥毫泼墨、和诗吟咏、群兴品题等,在潜移默化中形成约定俗成的活动内容。也正是这一时期文人墨客对朱珪的篆刻赞誉有加,诗、书、画、印审美的交流与碰撞成为必然。在雅集交游模式下进行绘画创作时,画面上往往预留题识跋赞以及钤印的空间,画面情境因此出现新的气象,产生诗书印画审美的交融,这也为元末篆刻艺术的成长与演变带来新的契机,印与画的关系也在此时发生了微妙的变化。这种交融,较之元初赵孟、钱选等少数画家案例而言,在玉山雅集阶段已经变得较为普遍。

一、篆刻技艺被赋予“达观”色彩

据《南齐书·州郡志》记载,印章入画最早出现在东晋南北朝时期,仅起到鉴藏作用,并未有审美的介入。[2]2北宋时期,即便是鉴藏印,也有一些审美定式,如米芾在《书史》中提出:“印文须细,圈须与文等……大印粗文,若施于书画,占纸素字画多,有损于书贴。”[2]3米芾将印章尺寸及形制标准与书画卷面联系起来,虽未定义篆印之法,却已有审美之意。

图1 元 赵孟頫篆印

图2 元 吾衍篆印

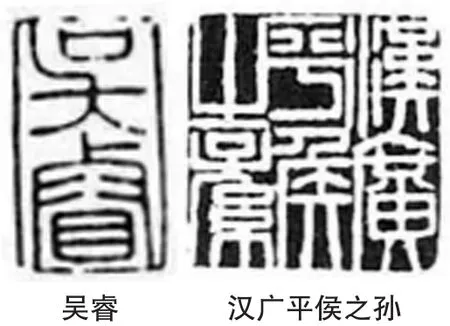

随着汉印审美逐渐深化,文人自篆后再交由刻工完成印章,已不能满足书画家们的艺术追求,文人自篆自刻的出现成为必然。吾丘衍的弟子中,吴叡是全面继承吾丘衍篆隶成就的一位,朱文印“吴睿”和白文印“汉广平侯之孙”(图3)等书画用印,可见其柔和典雅的自篆风采,完全沿袭了“赵、吾”的汉印审美。参与玉山雅集的文人,如柯九思、张雨、吴镇、杨维桢、王蒙、倪瓒、顾瑛等,他们的书画用印亦如吴叡一般,均采用元朱文与汉白文两种印章风格。

图3 元 吴叡篆印

吴叡不仅在篆刻上表现突出,在文人篆刻的发展中也扮演着重要的中间角色,他的弟子朱珪是元末自篆自刻的重要篆刻家,全面地继承了吴叡篆书及刻印的技艺,著有《印文集考》集古印谱,并将吴叡生平所刻碑文编纂成《名迹录》。朱珪精于刻碑,顾瑛言其刻石:“以赵松雪白描《桃花马图》,求勒于石,精妙绝世。”[4]其仿效《石鼓文》《峄山碑》之篆法为交游的文人刻印,陆居仁赞其“袖里昆吾一寸铁,江南碑碣万家文”。[5]张雨与其交游时,赐名“方寸铁”,杨维桢为朱珪撰《方寸铁志》。《方寸铁志》中不乏高度称颂其篆刻的文人诗、颂、铭。朱珪曾为顾瑛用汉未央宫残瓦刻制“金粟道人”白文方印(图4),顾瑛赞“其篆文与制作甚似汉印”,[6]尽显汉印之美。元末陈世昌首次将朱珪的刻印技艺归类为篆刻艺术:“先生心似铁,篆刻艺弥精。”[7]并赞其“余刃庖丁解,风斤郢匠成。达观应自悟,赏会足平生。”[7]此时的篆刻已被增添了“达观”近道的色彩,可见元末文人对待篆刻艺术已与诗、书、画一般,赋予了深刻与光辉。

图4 元 顾瑛印 (朱珪刻)(摹)

从吾丘衍、吴叡,再到朱珪,三代篆印的传承贯穿整个元代,汉印之美深深扎根于元代文人的心中。发展到元末,文人对篆刻艺术的追求,已然逐渐从取法转向抒情,从实用转向表意。从对朱珪众多的称颂可以看出,设计印面并参与印章制作已成为元末文人对篆刻艺术探索的内在需求。挖掘更易雕刻的印材,增强篆刻线条的美感,也是文人用刀“刻”制印章的必要条件。

二、画家制印与画境融合成为时尚

元以前,制印多用铜,偶有玉、金、银、牙、角等。宋元之际的制印增加了一些较为少见的新印材,如黄杨、檀香、竹根、玛瑙等,[8]顾瑛亦曾尝试用竹根进行篆刻。由于这些少见的印材不易储存,且质地较硬难以受刃,并未受到全面的推广。元末文人参与印面的篆写,加之印风与印材的革新,随着文人雅集活动的深入,印章入画在元末有了新的进展。从部分名家绘画作品来看,印与诗书画的联系变得更加紧密,画面中增加了更多的形式美感,体现了元末文人书画用印的经营位置与印画交融的审美意识。

最具代表性的是玉山雅集中的画家王冕。据文献记载“元王元章用花蕊石刻印,而石印乃盛行。”[9]他首创花蕊石刻印,开启了元末印材的革新。王冕同乡刘绩在《霏雪录》中评价王冕制印:

初无人,以花药石刻印者,自山农始也。

山农用汉制刻图书,印甚古。江右熊□巾笥所蓄颇夥,然文皆陋俗,见山农印大叹服,且曰:天马一出,万马皆暗,于是尽弃所有。[10]

明代郎瑛也在《七修类稿》中写道:

图书,古人皆以铜铸,至王冕,以花蕊石刻制,今天下尽崇处州灯明石,果温润可爱也。[11]

花药石、花蕊石以及朱彝尊在《王冕传》中提到的“始用花乳石治印”,[8]这三个不同名称的印材,应为同一种,后世多称“花乳石”。花乳石是一类石材的总称,主要产于王冕的家乡浙江,品种繁多,品相不一,主要有青田石、昌化石、寿山石等,质地如郎瑛所言温润脆韧,易于受刀。王冕不愿将自己篆写的印稿交由工匠制作,在对印材的不断探索中,发现花乳石硬度适中,便于更好地表达自己对篆刻艺术的审美感受。据考,王冕所用并非青田“冻石”佳品,而是品相较为一般的叶蜡石,[12]但已是当时的制印佳品。如果说赵孟的古雅篆印使前人书画用印黯然失色的话,那么王冕花乳石制印则是“天马一出,万马皆暗”,意味着元末篆刻印材的巨大突破。

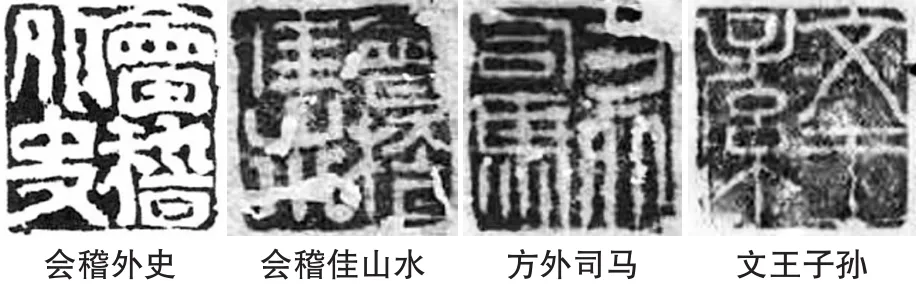

从王冕的传世墨梅真迹中,我们可一探其“汉制刻图书,印甚古”的汉韵风采。藏于上海博物馆的《墨梅图》轴是王冕的晚年集大成的代表作,共自钤印八方,其中有一枚“会稽外史”白文方印。另一幅藏于上海博物馆的《墨梅图》轴,题画诗后钤有“会稽佳山水”“方外司马”两枚白文方印。这三方白文印(图5)最能凸显其石印之汉韵。其印与朱珪的“金粟道人”白文印比较而言,线条粗拙中富有变化,竖画略带悬针而非回锋,“单刀冲刻的刀味明显”,[12]少了一分浑厚,多了一分灵动,不仅具有汉印的古朴雅致,更愈发体现出乳花石带来的温润清泽之感,是铜、瓦等印材不可比拟的。这两幅立轴《墨梅图》尺幅较大,气势恢宏,画家用印为求与诗书画相匹配,能够在构图中窥见其预先的画面布局。

图5 元 王冕篆印

而藏于故宫博物院的《墨梅图》中的“文王子孙”白文方印(图5),更是具备画家个性色彩,印面章法灵活,疏密对比,非一般四字整齐排布,留白较少,线条细而不柔,挺而不僵。“文王子孙”印与前面所举的三方白文差异较大,甚至有些脱离白文汉印的古朴之风,但若结合画作来看,便觉其在画中恰如其分。此画尺寸较之前两幅较小(图6),抛开乾隆题诗与鉴藏印来看,画面清韵雅致,画面右侧中部出枝,下笔果决,收笔自如,枝干纤细挺拔,疏密有致,墨晕梅花娇而不艳,轻而不浮。梅枝之外,留白较多,下曲细枝的上方一首《墨梅》自题诗:“吾家洗研池头树,个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色,只流清气满乾坤。”诗句描写梅花无意争春,只留清骨的高尚气节。款识:“王冕元章为良佐作。”楷书落笔字形较扁,横画拉长,带有隶书体势,书写时注重字形大小与墨色浓淡的对比,书风清劲风雅。款识后钤“王元章”“文王子孙”白文印。“王元章”与“文王子孙”印面章法类似,但印面布局更为规整,在印章位置的摆放上,先小后大。可见王冕不仅在篆刻上汲取汉印精华,更在印章入画方面多方考量,逐渐在仿汉的基础上增加了自己的艺术情感的表达,将印风与其常年隐居山林形成的散逸画风相融合,并将印章作为画面元素,事先考虑整体的章法布局。综上,这幅为良佐所作的《墨梅图》,诗清骨、书清劲、梅清韵、印清逸,气韵生动,可赏可剖,诗、书、画、印在此画中融合的感觉已显得较为成熟。

图6 元 王冕《墨梅图》还原图,纵31.9厘米,横50.9厘米

理想的篆印载体是篆刻艺术发展的重要物质条件,印材的开拓将引领更多的文人参与篆刻。文人可以在印面自由创作,篆与刻融为一体,预示着汉印审美新阶段的到来。除了上述几方外,王冕自篆自刻的画中印还有“文王孙”“竹斋图书”“姬姓子孙”等可见者共14方。[2]32元末文人画中的印画交融,并非仅有王冕一人,这与元末文坛活跃的文人群体,及玉山雅集的文人交游模式息息相关。

三、印作为画境的形式语言及其审美意义

除了可以自篆自刻的画家王冕之外,玉山雅集中的大部分文人还处于自篆印稿,交由他人刻印,或如顾瑛一般,交于擅长刻印的文人好友处理。这种做法在个性表达上必然还有一些欠缺,但这并不影响文人作画时将印章视为绘画创作的有机组成部分,即便印风可能与画不能完全协调统一,但从印章的选择以及用印的经营位置上,文人们已有意识地将印融入画面的构图中。有些是印与书画的配合,有些则能窥见印与诗、书、画三者的交融。下面列举三幅玉山雅集时期的绘画作品,分析画面中印与诗、书、画的关系,进一步探讨此类画面的形式语言与审美意义。

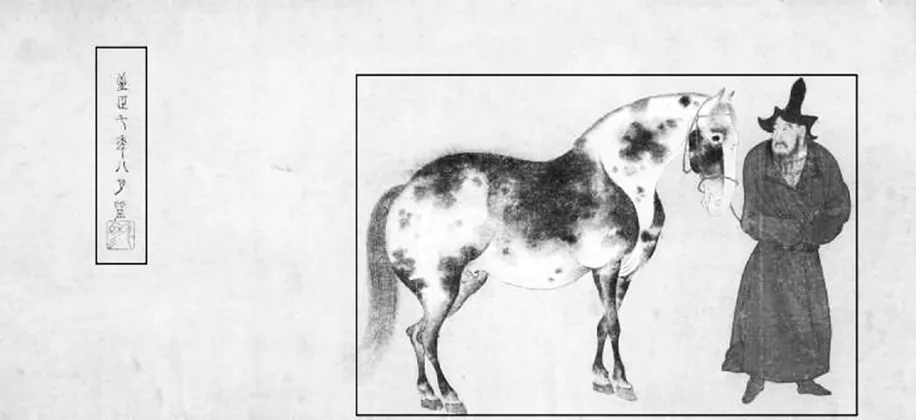

1.赵雍《临李公麟人马图》

《临李公麟人马图》纵31.7厘米,横73.5厘米。在赏析作品时,我们可以去除他题与他印,将原有的绘画、自识、钤印还原(图7)。从临写的角度来看此画,赵雍笔下的人马图与李公麟白描原作相比,用笔确是少了几分英朗果断,人物稍显瘦弱,马匹也未能体现出强壮敦厚的感觉。但从画面本身来看,赵雍在借鉴李公麟的人马造型与构图之外,兼工带写的马匹突出了斑纹的晕染以及鬃毛的柔软,人物的衣着色彩也同样清雅温润,与白描技法相比,更注重色彩表达,轻快灵动的线条勾勒,使得画面更加生动,营造出人与马之间的和谐氛围。绘画部分约占画面尺幅的五分之三,显然是整幅作品的视觉中心。

图7 元 赵雍《临李公麟人马图》手卷还原图(局部)纵 31.5厘米,横73.3厘米

画家款识“至正七年八月望”下钤“仲穆”朱文方印,位于画面的左上方。而这易被忽视的款识部分正是画家“书”“印”“画”三者相融的重要证据。画家小篆落款,用笔松动清劲,笔画稍有连带,具有很强的书写性。下方选用的朱文方印,字法选自大篆,线条圆润流畅,是典型的元朱文。落款小篆的书法与印章中篆书朱文的血脉相连显而易见。此款印章极有可能是画家本人写稿,交由刻工制作的印章。回到画面整体,书与印二者细瘦柔和的线条也与绘画中用线手法不谋而合。在画面的位置经营上,此款朱文印沿用了吾丘衍《三十五举》中“诸印文下有空处,悬之最佳”[15]的汉印布局章法。上部紧凑、中下留白,与画面中绘画与款识间预留的空白,有异曲同工之妙。由此可见,当视线回归到赵雍《临李公麟人马图》创作原境时,作品中被忽视的款识与印章成为画面中重要的组成部分,书、画、印的交融情景已可见一斑。

2.杨维桢《岁寒图》

文坛著名的诗人、书法家杨维桢,在至正八年(1348)应邀前来参加顾瑛组织的玉山雅集,不少文人亦随杨维桢前来,从此玉山雅集名声大振。杨维桢此后也与顾瑛成为挚友,并协助其组织雅集活动。台北故宫博物院所藏,画于至正九年(1349)的《岁寒图》(图8)是杨维桢为数不多的绘画代表作。画中遒劲的松树枝干占据了画面的四分之三,松树的表现疏朗苍劲,草书入画,笔墨柔中带刚,整体干笔勾勒,淡墨晕染,重色部分主要体现在细枝与苔点。而杨维桢的自题部分以章草为之。这与杨维桢的其他书法作品相比,用笔稍显收敛,未有夸张的线条与留白。笔墨中的篆隶韵味,凸显了他崇古的审美表达。画中题诗用笔若再肆意狂放一些,便会削弱画面的主体,若再飘逸畅然一些,便会支撑不了苍劲有力的主体松枝。因而,这样的书风在《岁寒图》中与大面积粗犷的松枝有了一定的融合。再来看到题诗的内容部分:

图8 元 杨维桢《岁寒图》还原图,纵98.1厘米,横32厘米

潭底老龙呼不起,雷火铿轰烧秃尾。

千年宝剑入延平,神物无繇见其似。

朝来持赠为何人,陈玄毛颖齐策勋。

山中之人卧病起,笔梢黄龙飞为云。

从诗后的款识可见,此画是杨维桢为“耐堂先生”作画,诗中所描写的品质与操守正与画中所绘的古松一般,咬定青山,坚忍不拔。

至此,题跋部分的书法与诗歌都与画面有了融合,而题跋末尾钤的两方朱文方印,极少受到前人的关注。这两方印依次为“廉夫”与“边梅”,我们在对比杨维桢常用印时发现“廉夫”印使用的频率较高。除了图中的这方朱文印以外,另有两方其他形制的“廉夫”朱文印与白文印,“边梅”印则未有其他形制。在《岁寒图》中的两方印都使用了朱文印,并选择了尺寸更为小巧,线条更为简洁的一方“廉夫”朱文印。可见杨维桢提前对画面构成进行了预设:画面中四分之三的松枝主体,加之画面上方三分之二面积的题诗与款识,松枝从画面的左下方向右上方出枝,又在画面中段向左上方与右上方延伸。书法部分成为画面中墨色最重的部分,将画面右上部分的空白压住,书法与绘画部分构成画面中的四边形。那么,印章部分在这样较为饱满的画面中如何放置才能既融入画面又不失本色?

杨维桢选择的这两方朱文印,印中篆书古朴拙润,线条细而不柔,与松枝笔墨、书中章草同时都有了交融。这两方印在题跋后的摆放位置为先小后大,正好给整个题跋有了一个轻盈不失稳重的收尾,若是先大后小,便会有种未完成的断层感。综上,抛开他题与他印,从印与书、画的关系,画面中的墨色韵律,画面中形式语言这三个方面来看,两方朱文印已经融入画面。诗畅意、书洒逸、松苍屹、印拙意。擅长诗书的杨维桢,虽墨松不如王冕墨梅声誉远播,但印章的融入对于丰富画面的形式语言,与诗、书、画意境交融,亦具有创新的审美意义。

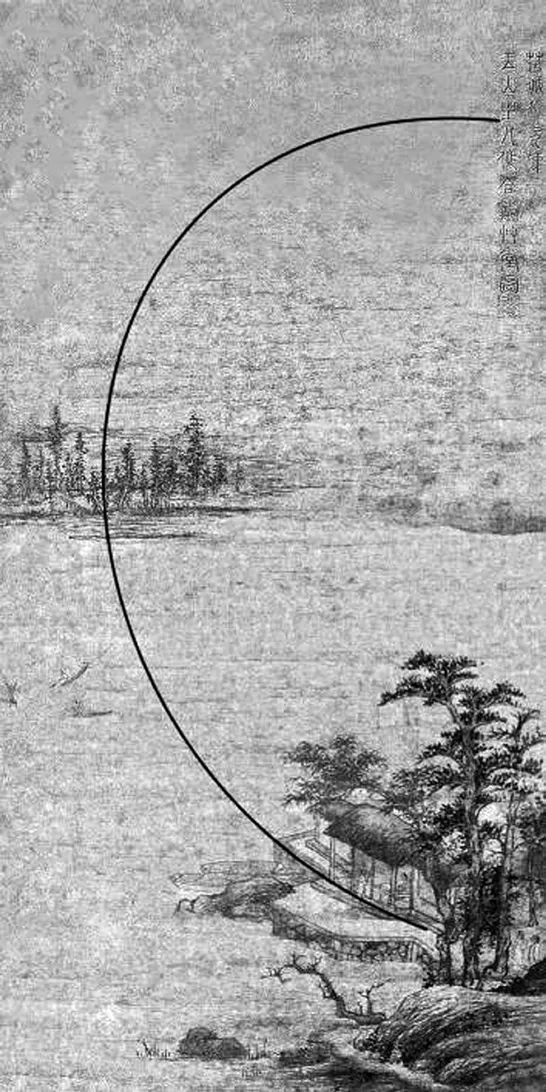

3.赵元《合溪草堂图》

至正十六年(1356)后,顾瑛为躲避入仕移居别业,嘉兴合溪为其中一处。至正二十三年(1363)顾瑛请赵元为其作绢本山水《合溪草堂图》(图9),此画描绘水景一角,近景树下草屋,屋内一人静坐,屋外二人林间交谈,中景水中三人泛舟,远景树林氤氲,云气静谧。画家款识位于画面上方大面积空白处的右侧,篆书题款:“莒城赵元为玉山主人作合溪草堂图”,下钤“善长”白文方印。画家的篆书与其所使用的白文印风格相呼应,题跋字体的宽度与印章的大小也相适宜,因而看出画家在使用印章时,事先观照了画面的位置经营,题跋与印章共同构成了款识部分。整幅画面中近景的墨色比重最大,其次是远景的树林,最轻则为款识部分。仅看绘画部分,前重后轻,前实后虚,画面呈现半C形构图,但上半部的空白处稍显空缺。加上款识部分后,近景、远景与款识,形成便形成了完整的C形构图,款识的位置使得平面的空白有了呼吸的窗口,增加了笔墨的延伸感,画面也因而更加完整。

图9 元 赵元 《合溪草堂图》还原图,纵84.4厘米,横41.2厘米

再回到印章部分,赵元这方白文印,线条粗犷沉稳,留白较多。而赵元除了此印以外,在作品中使用较多的还有朱文方印“赵”与白文方印“赵善长”,较之“善长”,“赵”印尺寸较小,并且朱文线条较瘦。而“赵善长”印尺寸较大,线条更粗。相比之下,不难看出“善长”印更适用于此画。粗线条的白文印将少量的朱红印泥留于画纸,与画家疏朗温润的篆书风格相融合,加之印章尺寸也与篆书位置相合,更加印证了画家将“印”作为画面的组成元素放进了画面,书、画、印也有了一定的融合。

画面上部顾瑛的题跋篇幅较大。从题跋内容来看与前面两幅画不同的是,此题跋应是画作完成时立刻题之,而非后日再题,有可能是在画家作画之前与其沟通,事先预留下的空白位置,以便再题。但顾瑛的行楷题跋与钤印,反而在一定程度上削弱了画面的空白意蕴和书画融合。抛开顾瑛题跋,只看画家本人的画面,书、画、印的交融的情境则更为显著。

上述作品画家身份各有不同,画作也属不同类别,仅仅显示了玉山雅集阶段书画作品中印章融入画境的冰山一角。分析古代遗留画作的形式语言,需剔除他题与他印的干扰还原画家创作时的原境,才能更清晰地感知画面中的笔墨浓淡、留白韵味,虚实节律、线条构成以及诗、书、画、印之间的联系。文人在雅集时交游畅谈,耳濡目染,如若不同身份、层次的文人都已具备将印章融入画面的审美意识,那么篆刻艺术将在一次又一次的交流中不断被洗礼。随着自篆自刻时代的到来,继承与创新,传统与个性,印画交融的文人意趣在玉山雅集阶段已见端倪,诗书画印交融的渊源应可从此循迹。

结语

玉山雅集文人在延续“赵、吾”汉印审美观念的基础上,突破了既定审美风尚带来的程式化,在篆印风格与印章布局上有了个性化的发展。玉山雅集中独特的书画交游模式推动了印画交融的群体风气,画家主动参与篆刻,无疑将元末印风带向新的高地。同时,书画品鉴、群题的雅集活动加速了题跋与印章对画面空间的介入。当篆刻艺术受到文人们的高度重视,与诗、书、画一般成为文人画中重要的构成要素时,它们的交融也将由偶然演化成为一种必然。

图片来源:

图1 黄惇.元代印风[M].重庆:重庆出版社,1999:74.

图2 黄惇.元代印风[M].重庆:重庆出版社,1999:84.

图3 黄惇.元代印风[M].重庆:重庆出版社,1999:102-103.

图4 黄惇.元代印风[M].重庆:重庆出版社,1999:107.

图5 黄惇.元代印风[M].重庆:重庆出版社,1999:90-91.

图6 北京故宫博物院藏

图7 美国弗利尔美术馆藏

图8 台北故宫博物院藏

图9 上海博物馆藏