脊柱显微镜下的磨钻技术在颈椎前路椎间隙减压中的应用

李鑫,罗鸣然,程琳,李根,潘彬,袁峰*

(1.徐州医科大学研究生学院,江苏 徐州 221004;2.徐州医科大学附属医院脊柱外科,江苏 徐州 221006)

脊髓型颈椎病在颈椎病中约占10%[1],主要引起患者的运动功能障碍,严重者可以导致瘫痪。当脊髓型颈椎病诊断明确时,应尽早手术治疗,以缓解和改善脊髓功能,阻止病情恶化。自从1958年提出前入路颈椎间盘切除减压植骨融合术(anterior cervical discectomy and fusion,ACDF)以来,ACDF逐渐成为治疗颈椎间盘突出症的首选手术方式。相较于后入路手术,ACDF创伤更小,可以有效解除脊髓和神经根前方的压迫[2]。

既往手术中常使用枪钳及刮匙去除终板软骨及骨赘,虽然这种传统手术方式已经应用多年,临床疗效基本满意,但仍然面临着许多挑战。由于颈椎前方解剖复杂,加之椎管前的骨性致压物无法完全清除,因此术后常导致吞咽困难、咽后壁血肿、脊髓压迫症状加重甚至脑脊液漏等并发症的发生[3-4]。近年来,随着外科手术器械的改进、显微外科技术的发展以及对脊柱生物力学了解的提高,前入路植骨减压融合微创技术不断发展,显微镜下磨钻技术已越来越广泛应用于脊髓型颈椎病的手术治疗。显微镜下磨钻辅助ACDF具有减压彻底、安全性高以及创伤较小等优点,尤其适用于椎体后缘骨赘增生明显的患者,并且在长期随访中脊髓压迫症状得到有效改善[5-6]。本研究通过对比2018年1月至2019年5月于徐州医科大学附属医院脊柱外科行ACDF治疗单间隙节段脊髓型颈椎病患者的临床资料和影像学测量结果,对脊柱显微镜下磨钻技术与传统枪钳刮匙减压技术进行疗效分析,探讨脊柱显微镜下磨钻技术的应用优势。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准:(1)患者有明显的四肢麻木疼痛、肌力下降、行走困难等脊髓压迫表现;(2)影像学资料完整,并且CT、MRI检查见颈椎间盘突出或存在压迫脊髓的增生骨赘,影像学表现与症状体征相符合;(3)经保守治疗3个月以上脊髓压迫症状无明显缓解;(4)获得患者及其家属知情同意,术前签署手术知情同意书。排除标准:(1)患有创伤、肿瘤、感染和结核等颈椎非退行性病变;(2)单纯根性症状而无脊髓受压症状;(3)两个或两个以上的多间隙脊髓型颈椎病患者;(4)严重的后纵韧带骨化;(5)随访期间失联。

本研究共纳入102例患者,依据病历系统中的手术记录,将患者分为使用磨钻技术减压的磨钻组与传统枪钳刮匙减压的传统组。磨钻组52例,其中男27例,女25例;平均年龄为(59.9±11.9)岁;病变间隙:C3~47例,C4~511例,C5~634例。传统组50例,其中男30例,女20例;平均年龄为(63.1±8.6)岁;病变间隙:C3~46例,C4~59例,C5~635例。所有手术均由同一位经验丰富的高年资主任医师完成。所有患者对手术内容知情,且签署知情同意书。两组患者年龄、性别、病变节段等资料比较差异无统计学意义。

1.2 手术方法 磨钻组:将颈长肌向两侧拉钩牵开,切开前纵韧带及纤维环,Caspar椎间撑开器撑开椎间隙。通过调节显微镜至合适倍数及焦距,充分显示手术视野。切除上位椎体前下缘骨唇及骨赘,留融合器充填植骨用,刮匙及髓核钳清除大部分椎间盘。使用5 mm西瓜头钻头及3 mm金刚砂钻头,沿钩椎关节内侧斜坡磨除椎间隙后缘骨性压迫及残留终板软骨,1 mm枪钳和刮匙清除残留椎间隙后缘增生的骨赘,获得类似矩形的减压空间。磨钻减压过程中使用生理盐水冲洗周围软组织,避免热损伤。后纵韧带钩、尖刀及枪钳配合切开去除后纵韧带,显露硬脊膜。将植入自体骨的合适高度的PEEK材料的cage置入椎间隙中并用颈前路钛板固定。再次透视确定cage及钛板位置满意后锁紧钛板,放置负压引流管后缝合切口。记录手术时间以及术中出血量。

传统组:患者体位摆放及暴露过程与磨钻组一致。确定融合间隙后,切开前纵韧带及纤维环,Caspar椎间撑开器撑开椎间隙。通过调节显微镜至合适放大倍数及焦距,切开椎间盘前方的纤维环,使用髓核钳去除前方纤维环及髓核,椎间隙后缘减压过程使用常规枪钳刮匙技术,1 mm及2 mm枪钳及刮匙去除终板软骨及椎体后缘骨赘,显微镜下切开后纵韧带,显露硬脊膜,完成减压。将植入自体骨的合适高度的PEEK材料cage置入椎间隙中并用颈前路钛板固定。再次透视确定cage及钛板位置满意后,锁紧钛板。放置负压引流管,缝合切口。记录手术时间以及术中出血量。

1.3 主要观察指标

1.3.1 围手术期评价 记录两组手术时间、术中出血量、隐性出血量以及住院时间。隐性失血量=理论失血总量-显性失血量[7]。理论失血总量=2×血液总量×[术前红细胞压积(hematocrit,Hct)-术后Hct]/(术前Hct+术后Hct)。

1.3.2 影像学评价 CT测量患者术前及术后椎间隙前缘高度、椎间隙后缘高度。患者平躺于CT台上,使颈部处于中立位,颈部下方垫枕,将所摄水平面图片进行矢状面重建,于正中矢状面测量并记录椎间隙前缘高度(a)及椎间隙后缘高度(p),椎间隙高度=(a+p)/2(见图1)[8]。椎间隙后缘改善高度=术后椎间隙后缘高度-术前椎间隙后缘高度。

图1 椎间隙前缘高度及椎间隙后缘高度测量示意图

1.3.3 疗效评定 分别查阅两组患者术前及术后第3、6、12个月日本骨科协会(Japanese orthopedics association,JOA)脊髓型颈椎病评分。

2 结 果

2.1 围手术期评价 两组患者术中出血量和住院时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。磨钻组手术时间及隐性失血量显著低于传统组(P<0.05,见表1)。

2.2 影像学测量结果 两组患者术前椎体前缘及椎体后缘高度比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组术后椎间隙改善高度及椎体后缘改善高度相比,磨钻组显著高于传统组(P<0.05,见表2)。

2.3 疗效评定 两组患者术前颈椎JOA评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者术后3、6、12个月的颈椎JOA评分与术前比较差异均有统计学意义(P<0.05)。磨钻组术后各时间点颈椎JOA评分均显著高于传统组(P<0.05,见表3)。

表1 两组患者围手术期评价比较

表2 两组患者影像学测量结果比较

表3 两组患者颈椎JOA评分比较分)

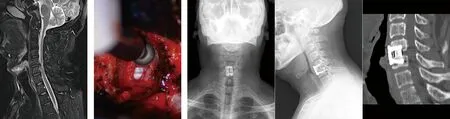

2.4 典型病例 52岁女性患者,双手麻木1年,1个月前症状加重,出现踩棉花感。术前颈椎MRI示C5~6间隙脊髓压迫,给予显微镜下磨钻辅助ACDF术治疗,术后1年JOA评分为17分,手术前后影像学资料见图2~6。

图2 术前颈椎正侧位、过伸、过屈位X线片示颈椎生理曲度消失 图3 术前CT示C5~6椎间隙高度丧失

图4 术前MRI示C5~6颈椎间盘突出 图5 术中用高速磨钻进行椎间隙减压 图6 术后X线片及CT示椎间隙高度恢复良好

3 讨 论

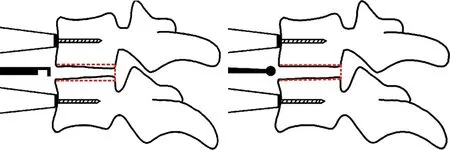

目前脊髓型脊椎病有多种手术治疗方法,包括前入路、后入路和前后入路联合治疗。前入路术式通常包括ACDF、颈椎前路椎体次全体切除减压植骨融合术和人工椎间盘置换术等[9],主要都是通过直接解除脊髓前方的致压物来实现解压目的。ACDF现已经成为脊髓型颈椎病的首选手术治疗方式[10]。近年来,显微镜下磨钻辅助进行ACDF手术发展迅速,不仅应用于治疗脊髓型颈椎病,而且对椎管狭窄症也效果显著[11]。Omidi-Kashani等[12]对74例术中显微镜下磨钻辅助ACDF的患者进行了研究,结果显示大多数患者的术后脊髓压迫症状都可以有效改善。应用磨钻技术的ACDF无需部分切除病变椎体以扩大手术视野,从而有效避免了椎体不稳和邻近节段退变。当出现较大骨赘时,高速钻头可以在显微镜下安全快速地去除所有细小的骨化和椎体后缘赘生物,提高手术效率及安全性[13-14]。处理椎体后缘致压物时,安全且充分的减压需要使用不同规格的磨钻头。在椎间隙内,使用大号(5 mm)西瓜磨钻头沿钩椎关节内侧斜坡,可以快速有效地磨除椎间隙后缘骨性致压物及残留终板软骨;椎间隙后缘骨性致压物基本去除时,使用3 mm或2 mm金刚砂磨钻头可以更加精准地磨除质硬组织;而残留下被磨钻磨薄的骨赘,可以使用1 mm枪钳和刮匙完全清除,达到矩形减压的效果。矩形减压是在术中使用Caspar撑开器恢复椎间隙高度和角度,以5 mm西瓜头磨钻为主,磨除椎间隙后缘骨性压迫及残留椎间盘,获得矩形的减压空间。相较于传统减压方法,矩形减压可以最大限度地磨除椎体后缘的骨赘,尤其适用于椎间隙退变明显、椎体后缘骨质严重增生的病例,大大改善了术后患者的神经压迫症状,见图7~8。

图7 传统枪钳刮匙技术示意图 图8 矩形减压技术示意图

此次回顾性病例分析中术中使用高速磨钻时,手术时间较传统ACDF缩短,主要原因在于既往在处理椎管前的骨性致压物时需要不断重复地在同一部位操作,不仅延长了手术时间,而且增加椎体松质骨破坏和脊髓损伤的风险。既往观点认为ACDF术中出血量少,但笔者观察到术后血红蛋白常常明显降低,其下降程度与术中出血量不相符。Wen等[15]通过对107例行传统ACDF手术的患者进行统计,得出平均总失血量约522 mL,其中隐性失血量约261 mL,表明ACDF不仅有显性出血,还有约50%的隐性失血。在显微镜下进行颈椎手术不仅可以清晰地看到术中出血点,还可以快速做到止血。相较于传统ACDF组使用咬骨钳剪除椎体前后缘及骨赘,在高速磨钻的摩擦下,骨面的渗血量可以明显减少。在有效止血的同时,清晰的术野可以让手术快速进行,提高颈椎手术的安全性。

椎间隙高度是评价椎间盘退变程度最重要的影像学标准[16]。既往研究表明,椎间隙高度与椎体后方骨赘成负相关,但椎间隙高度越小时,椎体后缘骨赘增生越明显,对于此类患者椎体后缘的彻底减压尤为重要[17]。王海波等[18]研究指出,对采用ACDF治疗的脊髓型颈椎病患者,手术节段椎间隙高度恢复至自然高度可以有效降低术后轴性症状的发生率。目前ACDF越来越多应用于脊髓型颈椎病的治疗中,自然椎间隙高度是术后脊柱生理曲度恢复的目标之一,也是避免术后邻近节段退变的重要因素。传统ACDF手术由于在肉眼下直接切除椎间盘,手术视野及器械的限制将不可避免地导致椎间隙过度撑开或撑开不充分。椎间隙过度撑开将造成上下椎间关节距离增加,继而出现术后关节脱位或半脱位,椎间隙撑开不充分会导致颈椎曲度恢复不良,术后出现轴性症状。应用磨钻技术的ACDF可以在清晰的手术视野下使用高速磨钻更为精准地控制病变节段椎间隙改变高度,使cage得以有效置入,恢复自然椎间隙高度,防止cage塌陷导致颈椎局部角度发生早期改变[19]。

此次研究结果表明,应用磨钻技术的ACDF组患者在手术时间、隐性出血量以及颈髓功能改善率方面明显优于传统ACDF组的患者,差异有统计学意义。传统ACDF由于受到手术视野及器械的局限,存在减压不充分的风险,应用磨钻技术的ACDF可以最大程度减少因髓核或骨赘残留导致的术后脊髓压迫症状缓解不明显。

此研究有一定的局限性:作为单中心回顾性研究,缺乏随机性;病例规模较小,进一步研究中需要更大的样本量和更长的随访期以提供更好的支持。