煤层底板水害区域注浆治理影响因素分析与高效布孔方式

虎维岳,赵春虎,3,吕汉江

(1.中煤科工西安研究院(集团)有限公司,陕西 西安 710077;2.陕西省煤矿水害防治技术重点实验室,陕西 西安 710077;3.陕西省“四主体一联合”黄河流域中段矿区(煤矿)生态环境保护与修复校企联合研究中心,陕西 西安 710077)

华北型煤田煤层底板岩溶水害问题突出,注浆治理是煤层底板岩溶承压水害防治的主要技术手段。其基本原理是将煤层底板的导、含水岩层注浆改造和加固成隔水层,达到增加煤层底板隔水层厚度,提升岩层综合阻水能力,防止底板岩溶突水造成的水害问题。近年来随着大能力定向导斜钻进技术与装备的快速发展,煤层底板注浆改造与加固从井下局部治理向井上下联合、区域化治理转变,形成了以注浆治理钻孔施工条件、层位选取、钻进工艺等为主要影响因素的超前区域治理的一般模式及其选择准则[1],建立了不同注浆孔结构(垂直与水平)[2-3]、不同裂隙性质(水平与倾斜、光滑与粗糙等)[4-5]、不同浆液类型(牛顿、宾汉姆流体等)[6]的浆液扩散理论模型,开展了水泥、黏土和粉煤灰基等注浆材料及其在不同配比条件下浆液强度、时变性、结石率等试验研究[7-9]。超前区域注浆治理技术已大范围应用于煤田底板岩溶水害的防治,在我国华北地区煤层底板厚层灰岩水治理[10]、东部地区薄层灰岩水治理[11-12]展开了大量的工程实践,并在2018年颁布的《煤矿防治水细则》就提出了“当承压含水层的补给水源充沛,不具备疏水降压和帷幕注浆的条件时,可以采用地面区域治理,或者局部注浆加固底板隔水层、改造含水层的方法”的建议,进一步推动了超前区域注浆技术推广与应用。

煤层底板岩溶水害区域注浆治理效果涉及到治理区水文地质条件、注浆材料、注浆工艺、工程布置等多方面的因素影响。注浆治理的层位选取、注浆钻孔空间布置、注浆压力确定、注浆材料选择、拟改造含水层的水文地质特征等是科学开展底板岩溶水害超前区域注浆治理的基础,超前区域注浆治理应用条件、材料、工艺相关研究的系统性仍显不足,对于支撑高效开展超前区域治理技术应用存在局限。笔者从区域注浆治理技术矿井水文地质基本原理出发,分析了煤层底板岩溶水害超前区域注浆治理主要应用模式,以及影响超前区域注浆改造治理效果主要因素,并根据注浆过程中有效注浆压力与浆液扩散范围的衰减规律,以消除注浆盲区为目标,提出了注浆孔高效布孔模式,以期为进一步指导超前区域高效治理技术应用提供科学依据。

1 煤层底板水害超前区域注浆治理的基本原理与主要模式

1.1 基本原理

我国华北型煤田主采的石炭-二叠纪煤层直接覆盖在中奥陶统巨厚灰岩之上,煤层下伏主要地层包括石炭-二叠系太原组薄层灰岩与泥岩互层,本溪组铝土质泥岩,奥陶系巨厚层峰峰组、马家沟组灰岩地层。大量实践表明,华北型煤田煤层底板突水威胁主要来自奥陶系灰岩(简称,奥灰)含水层和碳-二叠系太原组灰岩(简称,太灰)含水层,高承压奥灰含水层地下水通过煤层底板导水构造(裂隙、断层、陷落柱等)、煤层采动导水裂隙直接进入采掘空间,或通过岩层裂隙、导水构造“接力”进入太原组薄层灰岩含水层后间接进入采掘空间,从而引起煤层底板突水,由此可见,太原组灰岩含水层一般为中间层或传导层,而奥灰岩溶含水层是根本充水含水层。将煤层底板岩层中发育的导水通道(裂隙、断层、陷落柱等)或薄层灰岩含水层,通过注浆治理进行切断或改造,增加煤层底板隔水层厚度,提升煤层底板岩层综合阻水能力,是超前区域注浆治理煤层底板岩溶水害的基本原理。

1.2 主要模式

我国华北型石炭-二叠纪煤层底板以太原组薄层灰岩、泥岩、砂岩互层结构为主,基底为巨厚奥陶系或寒武系灰岩,大多数区域奥陶系灰岩顶部存在风化充填带,具备一定的隔水性能。且不同矿区煤层底板岩层结构、太原组薄层灰岩层数、厚度等均有一定差异,其超前区域注浆治理的模式不同,主要涉及以下几个方面:

(1) 煤层底板水文地质结构因素。主要包括煤层底板含、隔水岩层空间结构,煤层与奥灰充水含水层间距,充水含水层水压等因素,注浆改造与加固后的相对隔水层厚度应满足突水系数小于0.06 MPa/m。

(2) 开采因素。注浆治理的层位须在煤层底板采动破坏深度以下,超前区域治理是工作面回采前的水害主动防控技术,当注浆治理层位距煤层底板距离较小,则注浆改造或加固层易被煤层开采扰动破坏,注浆治理达不到加固隔水层或改造含水层的目的。

(3) 钻进成孔性与浆液扩散因素。泥岩、砂质泥岩等软岩层本身为相对隔水层,岩层空隙性差,孔中浆液在隔水岩层中难以扩散,因此,一般选择空隙性强的灰岩含水层、砂岩含水层进行注浆治理。

(4) 边界条件因素。超前区域治理以形成一定厚度的面状阻水层为目标,一般采用水泥基、黏土基、粉煤灰基浆液,在高注浆压力驱动下浆液在厚度大、垂向裂隙发育的岩层中运移时,浆液扩散在垂向上难以控制,存在无效浆液消耗量大,经济合理性相对不足等问题。因此,受注层位顶、底板以发育有相对隔水的限制层为宜。

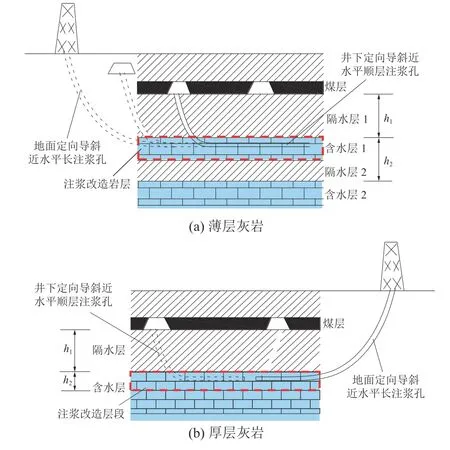

综合以上因素,目前我国针对煤层底板岩溶水害主要形成了薄层灰岩和厚层灰岩2 种注浆治理模式。

1) 薄层灰岩注浆治理模式

如图1a 所示,煤层下伏的薄层灰岩含水层顶底板均为相对隔水地层,在对薄层灰岩注浆治理过程中,浆液易在顶底界内顺层扩散,较之厚层灰岩而言,薄层灰岩顶底板的相对隔水地层可抑制浆液在垂向上无效扩散,其注浆治理效率一般较高。因此,超前区域注浆治理工程中常以太原组灰岩为注浆优先选择层位,采用地面定向钻孔或井下定向钻孔,将煤层底板的一个或多个薄层灰岩进行注浆,将薄层灰岩含水层改造成相对隔水岩层,使改造后的h1+h2岩层满足隔水层厚度要求,以增强煤层底板与巨厚奥灰含水层之间的阻水能力,形成典型的薄层灰岩超前区域注浆治理模式。

2) 厚层灰岩注浆治理模式

当煤层底板未发育薄层灰岩,或薄层灰岩地层位于煤层开采底板破坏带内,又或者主采煤层距离奥灰含水层较近时,即煤层与奥灰之间的全部岩层厚度不能满足高承压奥灰水害防治要求时,在综合考虑开采扰动、钻井成孔性、浆液扩散性等基础上,一般选择奥灰顶部岩层为注浆改造层,采用地面定向钻孔或井下定向钻孔,将厚层的奥灰顶部部分岩层注浆改造为相对隔水层(图1b),使改造后的h1+h2岩层满足隔水层厚度要求,以增加煤层底板与巨厚奥灰含水层之间的相对隔水岩层的整体厚度,形成厚层灰岩超前区域注浆治理模式。

图1 超前区域注浆治理的主要应用模式Fig.1 Main application modes of grouting treatment

2 超前区域注浆治理效果主要影响因素

2.1 受注岩层地质结构

地层的渗透性能是影响浆液扩散能力的主要影响因素,控制受注层渗透性能主要因素有孔隙度、隙宽、连通性、限制边界以及地层的静水压力等。

1) 空隙连通性

超前区域注浆改造的岩层空隙一般处于饱水状态,浆液的注入过程就是对原来充满空隙的水的置换过程[4],浆液在裂隙(孔隙) 中的运动与地下水有着密切的关系。空隙中注入浆液的多少由3 部分空间组成,包括裂隙中排走水的体积(VW)、水的压缩体积(VP)以及裂隙的扩张体积(VE)。假设总注入量为V时,有:

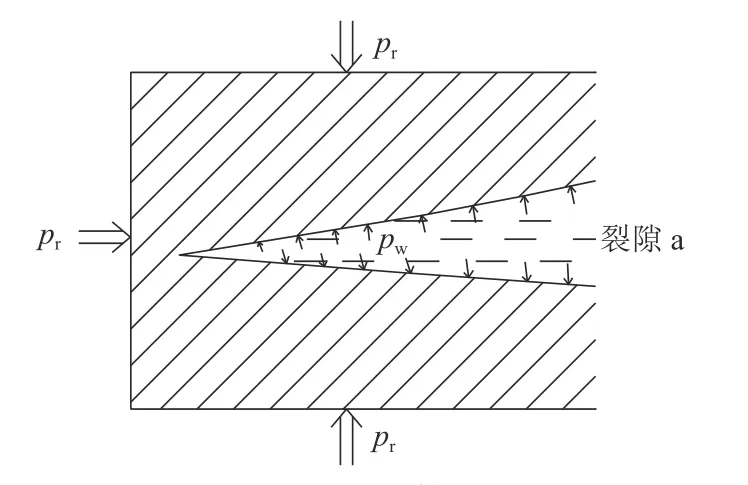

如图2 所示,由于水的压缩系数非常小,在实际注浆工程中水的压缩体积VP可以忽略不计。裂隙体积VE的扩张,则是来自于岩层固体骨架的劈裂,在地层裂隙a 中的水压pW与裂隙围岩施加于裂隙的闭合压力pr(一般是指覆岩自重应力)是相当的,即pw=pr,因此,注浆压力要大于受注层上覆围岩自重应力,裂隙劈裂才可能产生VE,而这在实际工程中很难达到。可见,裂隙扩张体积VE在注浆工程设计中也可以忽略不计。

图2 饱水裂隙岩体受力情况Fig.2 Stress of water saturated fractured rock mass

由此可见,对实际的饱水裂隙岩体注浆时,吃浆量的大小主要取决于裂隙中原有水排出体积的大小VW(实际是浆液置换出水的体积大小),即地层的可注性条件取决于在注浆压力作用下充填于裂隙中水的排走(置换)条件。因此,注浆参数的设计也将很大程度上取决于受注裂隙中水的排出条件。

如图3 所示,常见的裂隙(空隙)有孤立存在的盲裂隙或网络状沟通的连通型裂隙。

在盲裂隙中注浆时,由于盲裂隙与其他裂隙之间不存在切穿关系,其中的地下水相对封闭而无法排出,即VW=0,则吃浆量几乎为零,注浆充填饱水盲裂隙是不可行的(图3a)。可见,受注岩层中存在浆水置换条件的连通型空隙网络是注浆改造的基本条件(图3b)。

图3 受注层水平裂隙类型Fig.3 Horizontal fissure types of grouting strata

2) 裂隙开度

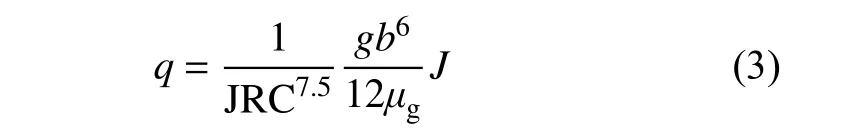

裂隙开度是指岩石结构面缝隙紧密的程度,是描述岩体节理、裂隙大小。经典的流体运移立方定律认为,流体在单一光滑裂隙中运动的单宽流量与裂隙宽的立方成正比[13-14]:

式中:q为裂隙内的流体单宽流量;g为重力加速度;b为等效水力隙宽;μg为流体黏度;J为裂隙内的水力梯度。由式(2)可知,当流体性质一定时,隙宽越大,注浆量越大。

3) 裂隙粗糙性

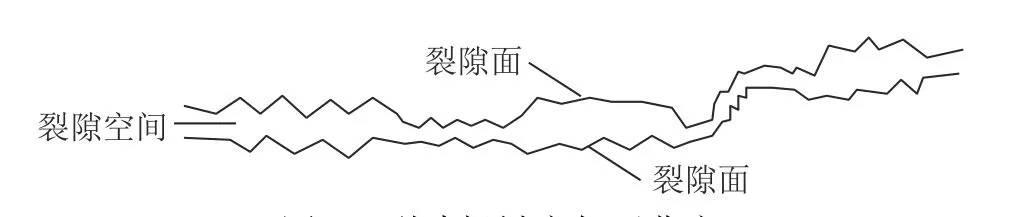

式(2)的立方定律描述的渗流规律,是以裂隙面光滑平直无任何充填为前提,但在实际地质条件中,裂隙并非平整的宽缝(图4),而是带有粗糙度、瓶颈阻塞、迂曲现象的复杂裂缝[15]。

图4 裂隙粗糙度与迂曲度Fig.4 Sketch of rough and zigzag of the fracture

由于裂隙的复杂性和空间分布的无序特征,常用裂隙的粗糙程度表征,主要可归纳为3 类表征方法:凸起高度表征法、节理粗糙度表征法和分维数表征法[16-17]。N.Barton 等[18]通过大量试验分析,在立方定律中引入了节理粗糙度(JRC)这一修正系数:

由式(3)可知,单裂缝单宽注浆量与节理粗糙度系数JRC 负相关,这是由于裂隙粗糙程度越高,单裂缝比表面积越大,则黏滞能力越强,注浆扩散能力越小。

4) 孔隙水的承压性

连通型裂隙是指区域裂隙网络沟通、地下水运移流动畅通的裂隙。如图5 所示,在对连通型裂隙B 注浆时,浆液要进入裂隙,则必须排走(置换)裂隙中的水,而排走裂隙中的水,则必须使裂隙中的水产生流动的动力条件。

图5 开启性裂隙注浆Fig.5 Sketch of grouting process in open fracture

图5 中单个裂隙在注浆压力为p时的受力条件为:

式中:γ为水的容重;f为浆液和水在裂隙(单宽)中流动时的综合阻力系数;(l1+l2)为裂隙封闭段的总长度,其中l1为水平段长度,l2为倾斜段长度;h为倾斜裂隙段的垂向长。

可见,浆液要进入裂隙,注浆压力需克服浆液在裂隙中流动时的综合阻力f(l1+l2)以及静水压力γh。

综上分析可知,通过技术工程措施进一步提升受注层空隙介质的连通性、空隙结构的开度,以及克服受注层静水压力的能力是提高超前区域注浆治理效果的重要方面,水压致裂工艺在增强岩层空隙开启程度和空隙间连通性方面具有优势,基于水平定向钻孔的高压预裂与注浆结合工艺具有较好的应用前景。

2.2 注浆材料

目前常见的注浆材料主要有水泥浆、黏土浆、水泥黏土浆、水泥-水玻璃浆,为保证浆液有较好的扩散范围,注浆工程采用的注浆材料和易性好,凝结时间长,扩散范围广,一般为牛顿流体。浆液在孔隙和裂隙中流动特性主要取决于浆液材料的粒度、黏滞性、时变性以及结石率等特性。

1) 粒度

目前,华北型煤田超前区域注浆治理以水泥基材料为主,国内外许多专家针对普通硅酸盐水泥的可注性进行了系统研究,众多试验证实了裂隙开度的空间变化对于浆液流动有着很大影响[19-20],当裂隙开度大于最小开度时,浆液才会进入裂隙,开度越小,浆液在裂缝内迁移能力越强,其最小可注入裂隙开度约为水泥颗粒粒径的3 倍[21]。注浆工程中为了解决普通硅酸盐水泥由于颗粒粒径偏大无法注入微裂隙的问题,通过采用超细水泥减小水泥颗粒粒径来提高水泥浆液的可注性,是提高注浆治理效果的主要措施。另外,试验发现,仅依靠减小水泥颗粒粒径来达到微裂隙注浆的目的是不够的,由于超细水泥颗粒间的比表面积较大,发生水化反应后颗粒间团聚现象尤为明显[22],降低了浆液的可注性。而较小粒度分布的水泥浆液比大粒度分布以及极小粒度分布的水泥浆液具有更强的渗透性,这是因为过大的颗粒会堵塞流动通道,而过小的水泥颗粒由于表面黏聚力过大更易发生絮凝,形成大的团块从而导致堵塞,水泥粒径分布范围较小时有助于浆液流动,且动态注浆比静态注浆更能有效地将浆液注入到裂隙中[23]。

2) 黏滞性

浆液在地层中的运动规律和地下水的运动规律非常相似,一般属于层流,不同之处是浆液具有更强的黏度。浆液的流变性反映的正是浆液在外力作用下的流动性,浆液的流动性越好,浆液流动过程中压力损失就越小,浆液在岩土体中的扩散就更容易。反之,浆液流动过程中压力损失大,浆液不易扩散。如式(2)-式(4),浆体的黏度越小,表征流体的流动性越强,则迁移扩散的能力越强。

文献[24]中开展了不同配比下水泥浆液、水泥-粉煤灰浆液、水泥-粉煤灰-黏土浆液的黏度试验,得到3 种浆液黏度随不同水灰比增加均降低的变化规律,且通过极差分析得到水灰比是影响浆液黏度的主要因素,掺合料组分对复合浆液黏度影响比较小。因此,实际工程应用中可通过控制浆液水灰比控制浆液黏度,实现浆液流动的控制。

3) 时变性

注浆浆液以渗透的方式进入裂隙,和岩层胶凝成一体,时变性是颗粒型浆液(如石灰、水泥、细水泥等)的典型特征,即浆液黏度为变值,浆液黏度随时间发生变化,众多试验研究发现,浆液黏度与时间呈指数函数关系[25]:

文献[26]通过正交试验研究了P.O 42.5 水泥水灰比1.5∶1.0、环境温度为15℃条件下浆液黏度与时间的数值关系式为:

式中:μ(t)为t时刻水泥浆液的黏度,Pa·s;μ0为浆液的初始黏度,Pa·s;t为浆液搅拌时间,s;a为与浆液、介质孔隙率有关的参数,s-1,可由试验获得。

可见浆液拌合运移过程中黏度随时间越来越大,低时变性浆体材料具有更好的扩散能力。

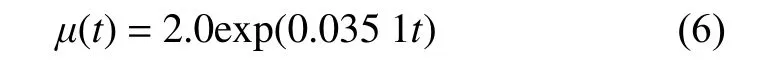

4) 结石能力

结石率即为结石体体积与浆液体积的百分比。结石率是影响注浆效果的重要因素,结石率高的浆液对岩体裂隙填充率也高,能够提高注浆封堵效率,节省注浆材料,结石率低会造成岩体裂隙填充率低,注浆效果较差。从图6 所知,水泥浆液结石率与水灰比呈负相关关系,且随着水灰比增加,结石率降低速率减小[27]。

图6 水泥浆液结石率随水灰比变化曲线Fig.6 Variation curve of cement slurry rate with water-cement ratio

试验发现,结石体物理力学性质也随水灰比的增加而降低,原因在于不同水灰比水泥浆液在结石过程中形成的微观结构特征不同。当水灰比较大时,结石体中水分较多,在水分析出后会形成较大空洞,结石体力学强度相对较低,而渗透性较强;当水灰比较小时,结石体中水分较少,结构密实[28],结石体力学强度相对较高,而渗透性较差。工程实例表明,浆液的结石率及泌水性大小对浆液的充填效果影响较大。当水灰比一定时,随着粉煤灰掺入量的逐渐增加,浆液的结石率逐渐增大,尤其是文献[29]通过试验发现,当水灰比为 1∶1时,浆液的结石率基本都达到 80%以上,当粉煤灰掺入量大于 50%后,浆液结石率高达 90%以上,可见通过调整水灰比是控制注浆治理效果的重要途径。

煤层底板岩溶水害注浆治理是以增强岩层阻水能力为核心目的,对注浆结石体的强度一般要求不高。综合对注浆材料的物性分析,在经济合理条件下采用粒度小、球磨度高(光滑性好,不易团聚)、浆体黏滞性与时变性低、结石率高的注浆材料及其配比是提高超前区域注浆治理效果的重要方面,而超细水泥基[30](颗粒小、强度高等)、超细粉煤灰基[31](颗粒小、光滑性好、黏滞性低等)、超细煤矸石基(性价比高)材料,以及抗渗激发剂、微膨胀型等材料在增强浆体扩散能力与抗渗性能方面具有研发与推广价值。

2.3 注浆压力

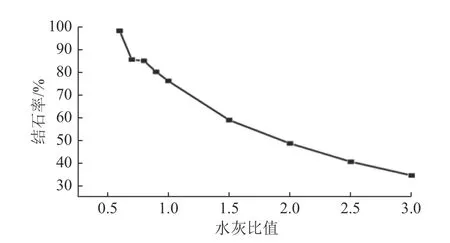

如图7 所示,注浆压力是克服流动阻力f(h3+l1)、地下水静水压力(γhw)驱动浆液扩散的基本力学条件。

以图7 中A点为水平段起点(l1=0),由式(4)可以得出定向注浆孔在水平段某点的有效注浆压力pe为:

图7 水平注浆孔注浆布置Fig.7 Grouting diagram of horizontal grouting hole

式中:p0为注浆孔孔口压力表读数;γg为浆体的容重;h3为注浆孔孔口与水平段间的垂直距离;hw为受注层的静水压力水柱高度。

由式(7)可知,在受注层水文地质条件、注浆材料确定的条件下,注浆压力p0越大,有效注浆压力pe越大,则驱动浆液扩散范围越大,可见增加注浆治理工程中的孔口注浆压力是提升注浆治理能力的一个重要措施。

2.4 注浆孔空间布置

研究与工程实践表明[32],钻孔水平段方位的优化需综合考虑断层走向、褶皱轴迹分布、注浆目的层倾向、地应力最大主应力方向等因素。一是钻孔水平段优势方位以平面上与断层、褶皱轴部迹线横向大角度相交为主,尽可能沟通垂向断层和褶皱轴部裂隙;二是次优势方向为尽量小角度与注浆目的层倾向相交,使顺层近水平钻孔与更多的层间结构面接触;三是为了与较多的天然裂隙导通,水平段方位避免与最大水平主应力方向平行。

2.5 注浆方式

将裂隙含水层改造为相对隔水层实际是浆液驱替裂隙中水体的过程,按浆液在垂向裂隙中扩散形态,一般可将水平孔注浆进程分为低压充填—升压渗透—高压劈裂3 个时段[33],在工程实践中形成了“梯度增压注浆控制工艺”[32],对探查到的各类构造裂隙、岩溶空隙尤其是大型隐伏垂向导水通道,依据浆液运移过程进行高效注浆治理。

另外,单个定向孔采用前进式分段注浆方式进行注浆,而为了保障多个定向孔组成的集束型定向孔群注浆效率与效果,实践形成了“由外到内注浆”“跳孔注浆”“相邻错位注浆”等高效注浆方式[34-35]。其中

“由外到内注浆”为先注外部定向孔,形成外围约束,抑制无序扩散。采取“跳孔注浆”可以逐步实现约束注浆、检验前序注浆扩散范围,使注浆浆液达到紧密压实。当必须对相邻定向孔同时进行注浆或钻进等施工时,采用“错位注浆”方式,可有效避免孔间窜浆,降低相邻定向孔钻进施工影响,以提高群孔注浆治理效率。

3 超前区域注浆浆液扩散与布孔方式

3.1 有效注浆压力衰减与浆液扩散

目前,华北型煤田煤层底板水害治理常用的注浆孔主要采用水平段平行分支孔布置模式,注浆治理工程设计钻孔布设间距以最大不超过 2 倍的浆液扩散半径为原则,进行等间距布孔(图8)。

图8 长距离平行分支注浆孔浆液扩散Fig.8 Schematic diagram of slurry diffusion in long-distance parallel branch grouting holes

从前文有效注浆压力公式(7)可以看出,假设注浆工程为定压力注浆过程(p0为定值),受注层空隙性均质各向同性,浆液在钻孔和裂隙中流动时的综合阻力系数f、含水层静水压力γhw均为定值,则注浆过程中水平段随着钻孔延伸,由于浆液在钻孔和裂隙中流动时受到钻孔和岩层孔隙综合阻力的抑制,水平孔中沿程有效注浆压力pe逐步递减(图9a),在水平段某处后会产生静力平衡,则有效注浆压力为0,难以形成“柱形”的浆液扩散形态,而在水平段形成“锥形”的浆液扩散范围(图9b),当平行分支孔间距过大或水平段较长时,孔间易形成较大范围的注浆盲区,则注浆治理水害效果较低,当平行分支孔间距过小,会出现浆液扩散范围的重叠,降低单孔治理效率。

图9 水平注浆孔水平段注浆压力与扩散半径Fig.9 Schematic diagram of grouting pressure and diffusion radius in horizontal section of horizontal grouting hole

可见,超前区域注浆治理工程设计须兼顾治理效果与经济合理的最佳孔间距和孔长,而注浆钻孔的间距和长度要充分考虑水平孔中沿程有效注浆压力衰减引起的浆液扩散衰减问题,须根据受注层地质与水文地质条件、注浆材料、浆液扩散阻力等因素科学计算和设计。

3.2 高效布孔模式

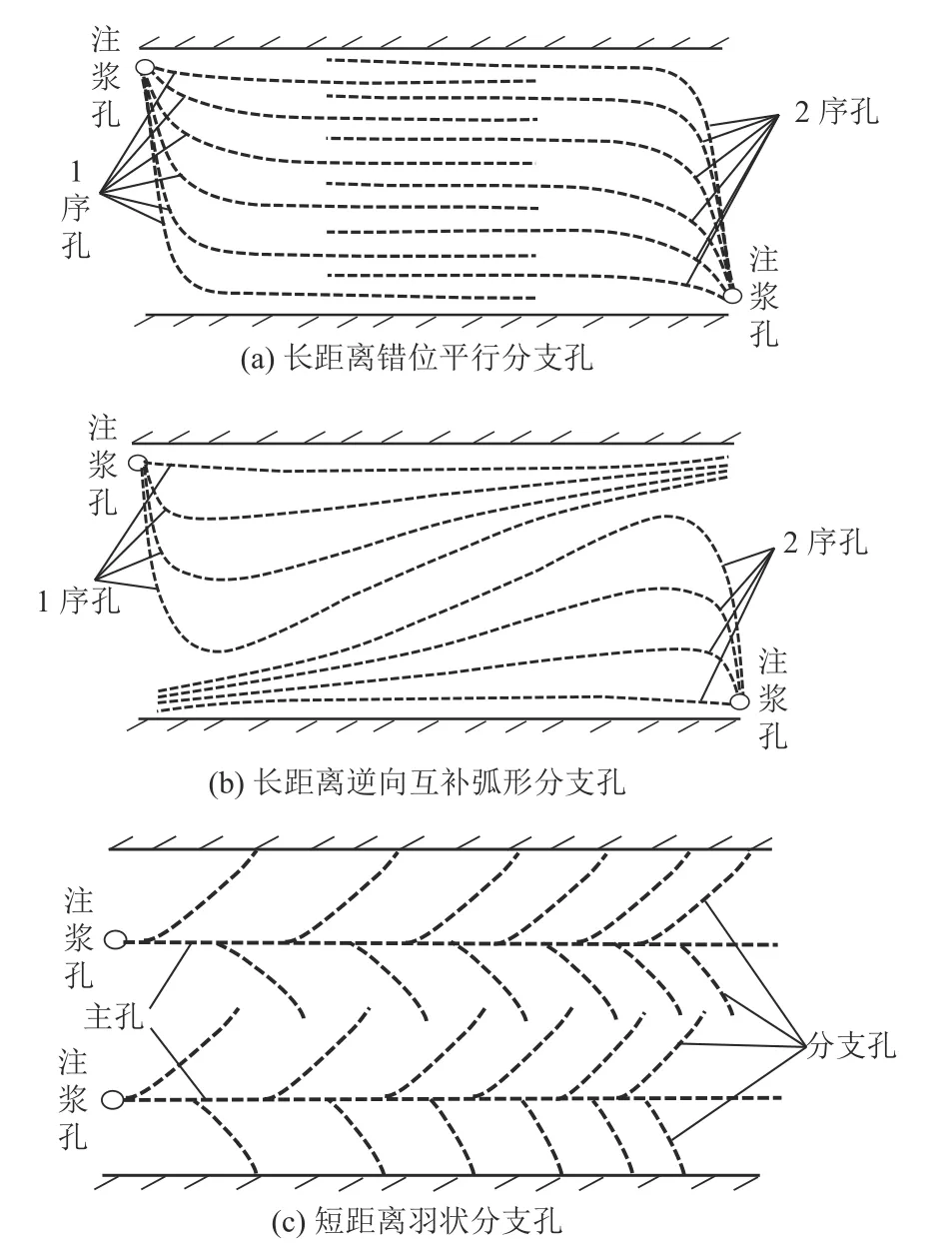

针对传统平行分支孔间距过大可能造成的注浆孔间盲区问题,充分结合受注层水文地质特征、注浆工艺,根据水平段有效注浆压力逐步线性递减规律,为最大程度消除注浆盲区,提出以下3 种超前区域治理高效布孔模式。

(1) 长距离错位平行分支孔模式(图10a),根据前文分析得出的注浆孔水平段有效注浆压力衰减规律与浆液“锥形”扩散形态,在施工1 序分支孔注浆治理的基础上,在对侧错位施工2 序孔开展注浆治理,即在2 个序次注浆孔的水平段末端形成交叉重叠区域,使对侧2 个注浆孔“锥形”扩散范围形成互补,以消除注浆盲区。

图10 注浆水平段分支孔平面布置Fig.10 Plane layout of branch holes in horizontal section of grouting hole

(2) 长距离逆向互补弧形分支孔模式(图10b),充分依靠定向钻进能力,根据注浆孔水平段注浆浆液“锥形”扩散形态,两序孔均以弧形施工各分支孔水平段与开展注浆治理,即水平段的相邻“弧”形钻孔的间距逐步减少,使浆液扩散范围始终能够覆盖相邻2 个注浆孔间距,以消除注浆盲区。

(3) 短距离羽状分支孔模式(图10c),各定向主孔水平段平行施工,根据注浆孔水平段有效注浆压力衰减规律,为了保障有效注浆压力,以“羽”状分段施工短距离分支注浆孔,且主孔沿程分支孔的间距逐步加密,使浆液扩散范围始终能够覆盖相邻2 个分支注浆孔间距,以保障注浆扩散范围全覆盖,进一步提高注浆效果与效率。

4 结 论

a.针对华北型煤田煤层底板岩溶水害防治,从煤层底板水文地质结构因素、开采因素、钻进成孔性与浆液扩散因素、边界条件因素,提出了针对华北型煤田煤层底板薄层灰岩与厚层灰岩水害的2 种超前区域注浆治理应用模式。

b.影响超前区域注浆治理效果主要因素有受注层地质介质结构、注浆材料、注浆钻孔布局以及注浆参数等几个方面。为提高超前区域注浆治理效果,一是在注浆岩层结构控制方面,可通过工程措施进一步提升受注层空隙介质的连通性、空隙结构开启性以及克服受注层静水压力的能力;二是在经济合理原则上采用粒度小、球磨度高、浆体黏滞性与时变性低、结石率高的注浆材料;三是要充分考虑注浆钻孔的间距、孔长以及多个钻孔在空间上的分布与走向,减少浆液沿程迁移阻力和浆液扩散盲区,提高超前区域注浆治理效果。

c.煤层底板承压含水层水害区域注浆治理工程布置应关注受注岩层水动力分布、构造分布关系,以及不同布孔方式下注浆压力衰减引起的浆液扩散盲区等问题。根据水平段有效注浆压力逐步递减规律,为最大程度消除注浆盲区,提出长距离错位平行分支孔、长距离逆向互补弧形分支孔、短距离羽状分支孔等3类注浆孔高效布孔模式,以提高注浆效果与效率。