不同环境条件下滇型杂交粳稻保持系产量性状的变异分析*

余金慧,雷 娟,张 月,肖翠英,万秀杰,郭梦逸,谭亚玲,3,徐 津,3

(1.云南农业大学 农学与生物技术学院,云南 昆明 650201;2.云南农业大学 稻作研究所,云南 昆明 650201;3.云南省杂交粳稻工程技术研究中心,云南 昆明 650201)

水稻是中国最重要的粮食作物之一,其产量占全国粮食作物总产量的38%,全国有65%以上的人口以稻米为主食[1]。杂交水稻新品种选育是保障中国粮食产量和品质的重要途径[2-3]。随着生活水平的提高,人们对稻米品质的要求也越来越高。粳稻因淀粉黏性较强、膨胀性弱和口感较好等特点而深受喜爱,需求量逐年增加[4-6]。

云南是中国粳稻的主要种植区,种植面积占全省水稻种植面积的60%以上;同时,云南也是国内杂交粳稻生产应用的主要省份之一[7],迄今为止,滇型杂交粳稻仍然是国内杂交粳稻生产应用中的两个体系之一。选育推广的杂交粳稻品种应具有优质、抗稻瘟病和耐寒性好等特点。云南的杂交粳稻推广面积比全国平均水平高3%,但也仅约占粳稻面积的10%[8],进一步推广杂交粳稻的种植面积和扩大杂交粳稻的生产种植区域,是提高粳稻产量、增加优质稻米供应的有效途径[7]。云南粳稻主要生长于海拔1 500 m 以上温度和湿度均相对较低的地区,扩大粳稻种植区域就必需向低纬度、低海拔地区推广,但这些区域在水稻生长季节的温度和湿度较高,与现有粳稻品种种植环境条件差别较大。因此,扩大杂交粳稻的生产种植区域,面临的主要限制因素是杂交粳稻品种的适应性。选育适宜在高温、高湿环境下种植的品种是目前杂交粳稻育种最主要的目标之一。

为加快选育广适性且优质的杂交粳稻品种,对现有杂交粳稻材料的环境适应特性开展研究显得尤其关键。本研究以多年选育出的滇型杂交粳稻保持系为材料,分析其在高温、高湿环境条件下的性状变化和生长发育特点,以期为选育能适应高温、高湿环境条件的杂交粳稻新品种奠定材料基础,也为组配广适性杂交粳稻新组合提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

滇型杂交粳稻保持系220 份,均由云南农业大学稻作所保育。

1.2 试验方法

1.2.1 试验地概况

试验地分别位于昆明市区的云南农业大学稻作所温室和昆明市寻甸县的云南农业大学试验农场。2 个试验点经、纬度差异较小,海拔均约为1 900 m,水稻生长季节日照时间一致。在水稻生长季节,温室内具有较高的温度和湿度(最高温可达30 ℃以上,最高湿度可达100%),与低海拔籼稻区气候条件相似;寻甸试验点水稻生长季节的温度低、气候干燥,属于云南高海拔温凉粳稻区,生态气候条件在该类稻区有较好的代表性,也是杂交粳稻种植的主要区域之一。

1.2.2 水稻种植

2 个试验点均于水稻生长季播种,待达到4 叶期时,选取相同健壮的秧苗进行移栽,行株间距为30 cm×20 cm,每个品种种植3 行,每行10 苗,水肥管理一致。待植株成熟后,对2 个试验点种植的220 份滇型杂交粳稻保持系材料进行取样,每个品种随机取样3 株。

1.2.3 产量性状考察

考察有效穗数、每穗实粒数、每穗总粒数、结实率、千粒质量、穗长、着粒密度、一次枝梗数、株高和单株产量等10 个产量性状。考察方法按照《水稻种质资源描述规范和数据标准》[9]进行。

1.3 数据统计与分析

采用Microsoft Excel 2010 处理性状数据;采用GraphPad Prism 7 和Origin 2018 软件作图;方差分析和相关性分析采用SPSS 20.0 软件。此外,为进一步探索保持系材料间性状差异的程度,采用TBtools 软件[10]对寻甸试验点的220 份保持系数据进行聚类分析,聚类时数据进行标准化转换,按欧式距离最长距离法进行聚类。

2 结果与分析

2.1 不同生长环境下粳稻保持系的性状变异分析

不同生长环境下粳稻保持系的表型发生了显著的变化。在温室高温、高湿环境下,所有保持系植株的株高显著增高,穗长略增加,其他性状均不同程度减小。通过对220 份保持系在2 个试验点的10 个性状进行成对数据方差分析(表1)发现:相对于寻甸的粳稻生长条件,高温、高湿环境条件下,保持系的平均株高从83.62 cm 增高到93.73 cm,增高12.1%;平均有效穗数从6.55减少到3.18,减少51.5%;平均每穗实粒数从104.91 减少到89.41,减少12.8%;平均每穗总粒数从123.20 减少到107.40,减少14.8%;平均结实率从86%降低为83%,降低3.5%;平均千粒质量从24.60 g 减少为22.91 g;着粒密度从7.04 粒/cm 减小为6.04 粒/cm,减少14.2%;平均单株产量从16.77 g 减少为6.58 g,减少60.8%。以上性状的差异均达显著或极显著水平,但穗长与一次枝梗数在2 种生长环境下差异并不显著,说明这2 个性状较稳定,不易受环境因素的影响。

表1 不同环境条件下滇型杂交粳稻保持系的产量性状Tab.1 Yield traits of Dian-type keng hybrid rice maintainer lines under different environmental conditions

虽然220 份粳稻保持系的10 个产量性状变异幅度均较大,但在不同生长环境下,各性状变幅也存在较大差异。从2 个试验点各性状的频数分布(图1)可知:除寻甸试验点的结实率和温室点的单株产量外,其他性状的分布基本上呈正态分布;2 种环境条件下,除了穗长和一次枝梗数在2 个试验点的频率分布基本一致外,其他性状都有不同程度的偏移;在高温、高湿生长条件下,除株高的频率峰值明显右移外,其他性状的频率峰值均向左移,这与保持系材料株高显著增高、其他性状均有所降低的结果是一致的。

图1 不同环境条件下滇型杂交粳稻保持系产量性状的分布Fig.1 Yield trait distribution of Dian-type keng hybrid rice maintainer lines under different environmental conditions

在不同生长环境下,10 个产量性状的变化情况(图1)及分析如下:(1) 株高:在寻甸试点,有186 份粳稻保持系的株高集中于70~100 cm (占全部材料的84.5%),另有13 份保持系材料株高在100~110 cm,没有株高高于110 cm 的材料;在温室试验点,多数保持系(155 份)的株高高于90 cm,并有17 份材料株高高于110 cm,最高的保持系株高达137 cm;(2) 有效穗数:温室高温、高湿条件下,多达183 份(占83.1%)保持系的有效穗数仅2~4 个;在寻甸试验点,有153 份(占69.5%)保持系材料的有效穗数为6~9 个;此外,温室试验点的最高有效穗数为9.33 个,比寻甸试验点的最高有效穗数少5.76 个,说明高温、高湿条件会影响粳稻材料的分蘖,导致有效穗数减少;(3) 穗长和一次枝梗数:不同环境条件下,这2 个性状的分布基本一致;(4) 每穗总粒数:高温、高湿条件下,每穗总粒数最大值为197.7,且有107 份(占48.6%)保持系材料的每穗总粒数少于100 粒,而每穗粒数超过150 粒的材料仅有26 份;在寻甸试验点,每穗总粒数最大值为272,有168 份(占76.4%)保持系材料的每穗总粒数超过100,说明高温、高湿生长条件可明显影响穗发育时籽粒的形成;(5) 每穗实粒数:高温、高湿条件下,有147 份(占66.8%)保持系的每穗实粒数低于100;在寻甸试验点,超过57.0% (126 份)的保持系每穗实粒数超过100;(6)结实率:在寻甸试验点,超过97.0%的材料(214 份)结实率高于60%,极少数(6 份)结实率低于60%的材料均是从省外引入,耐冷性相对较差,但其结实率仍大于40%;在高温、高湿的温室试验点,虽然大多数材料(206 份)的结实率高于60%,但低结实率材料增加,甚至有20 份保持系的结实率低于20%;(7) 千粒质量:高温、高湿条件下,有171 份保持系的千粒质量低于25.0 g;寻甸试验点有175 份保持系的千粒质量大于22.5 g,其中有88 份材料的千粒质量大于25.0 g,说明高温、高湿的生长条件虽然对粳稻保持系的结实率影响不大,但会影响水稻的灌浆过程,从而导致千粒质量降低;(8) 单株产量:高温、高湿条件下,有190 份材料的单株产量低于10 g,其中单株产量低于5 g 的保持系85 份;寻甸试验点有189 份材料(占86.0%)的单株产量大于10 g,且没有单株产量低于5 g 的材料,说明高温、高湿条件对粳稻单株产量的影响较大。

从2 个试验点10 个性状的变异系数(图2)差异可知:穗长、一次枝梗数、千粒质量和株高等性状在2 个试验点差异不大;其他性状的变异系数均是在高温、高湿环境下明显偏高,说明高温、高湿的环境条件下,这些性状的离散程度更大,即保持系材料在高温、高湿环境下的性状差异更大。

图2 不同环境条件下滇型杂交粳稻保持系产量性状的变异系数Fig.2 Variation coefficient of Dian-type keng hybrid rice maintainer lines under different environmental conditions

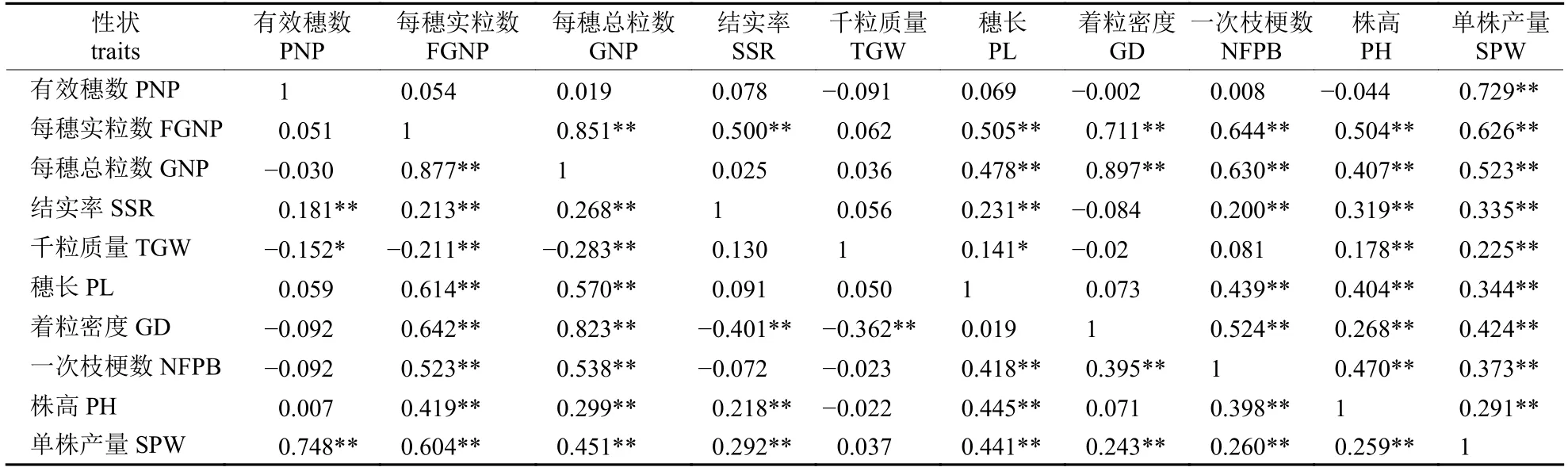

2.2 性状相关性分析

由表2 可知:2 种生长环境下,单株产量与其他性状的相关性达到极显著水平(除寻甸试验点的千粒质量性状外),且在不同生长环境下,单株产量与有效穗数和每穗实粒数的相关性均最大,说明目前的滇型杂交粳稻育种材料主要是通过提高有效穗数和穗粒数实现高产。此外,有效穗数与其余8 个性状的相关性均很低,说明在目前滇型杂交粳稻育种材料的基础上,通过选育其他性状间接提高有效穗数的方法并不理想,直接进行有效穗数的选育效果可能更显著。

表2 滇型杂交粳稻保持系产量性状间相关性分析Tab.2 Correlation analysis of yield traits among maintainer lines of Dian-type keng hybrid rice

2.3 聚类分析

由图3 可知:220 份保持系材料可聚为4 个类群。

图3 基于10 个产量性状的220 份滇型杂交粳稻保持系材料聚类Fig.3 Clustering of 220 Dian-type keng hybrid rice maintainer lines based on 10 yield traits

第Ⅰ类群包含32 份滇型杂交粳稻不育系材料,占总材料的14.5%,这一类群材料主要特征为:株高适中、单株穗数多、穗大、一次枝梗数多、着籽较密、单株产量最高。该类群材料的平均有效穗数8.01、平均穗总粒数达160.91、着穗实粒数133.51、着粒密度8.63 粒/cm、一次枝梗数达10.65、平均单株产量25.81 g,这6 个性状在4 个类群中均最高。这一类群材料适宜种植于海拔1 500~1 800 m 的稻区,适用于杂粳新品种的主要保持系,但这一类群材料也最易受环境影响,导致性状表型变化较大。通过对这一类群材料2 个试验点各性状成对数据方差分析可发现:高温、高湿的温室条件下,植株株高增高12.3%,有效穗数减少59.4%,每穗总粒数和每穗实粒数分别减少29.9%和27.7%,千粒质量减少9.8%,着粒密度减少24.2%,单株产量减少74.3%。

第Ⅱ类群包含84 份滇型杂交粳稻保持系材料,占总材料的38.1%。该类群材料的特点是:株高较高、穗较大、结实率高,是适宜更高海拔、更低温度的冷凉稻区水稻材料。这一类群材料的平均株高(88.80 cm)、平均穗长(18.82 cm)和平均结实率(87%)在4 个类群中最大。该类群也是目前用于新组合组配的主要骨干保持系材料。与第I 类群相似,该类材料的性状也易受环境影响,高温、高湿条件下,植株株高增高9.1%、有效穗数减少47.5%、每穗总粒数和每穗实粒数分别减少17.2%和16.8%、千粒质量减少5.5%、穗长变短5.1%、着粒密度减少15%、单株产量减少58.6%,均与寻甸试验点的性状达显著以上水平。

第Ⅲ类群包含60 份滇型杂交粳稻保持系材料,占总材料的27.3%。该类群材料的平均千粒质量为25.42 g,在4 个类群中最高,但其平均每穗实粒数(84.50 粒)和着粒密度(6.18 粒/cm)在4 类群中最低。这一类群材料包括了较多米质较好的保持系材料。相对于正常粳稻生长条件,高温、高湿条件下该类群的粳稻株高增高12.7%、平均有效穗数减少59.3%、千粒质量减少9.9%、单株产量减少63.2%,且差异均达到极显著水平。

第Ⅳ类群包含44 份滇型杂交粳稻不育系材料,占总材料的20.1%,此类群材料特点是:矮秆、穗小、穗粒数少,从省外引进的材料多聚于此类。该类群材料平均有效穗数5.23、每穗实粒数100.29、千粒质量24.13 g、一次枝梗数8.75、株高78.79 cm、单株产量10.63 g,这6 个性状在4 个类群中均最小,且其余性状的平均值均远小于总材料的平均值。相对于正常粳稻生长条件,高温、高湿条件下该类群的粳稻植株有效穗数减少35.5%、穗长增长11.7%、着粒密度减少10.4%、单株产量减少39%、株高增高17.7%。

3 讨论

粳稻主要在高纬度和高海拔地区推广应用,相对于籼稻,其种植的生态环境具有温、湿度较低的特点[11-13]。目前选育的滇型杂交粳稻品种的适宜种植区主要在云南海拔1 500 m 以上地区以及贵州和陕西等气候相似的山区和半山区。杂交粳稻具有较好的食味品质、抗寒和抗旱特性,在低纬度和低海拔地区推广杂交粳稻具有较好的应用前景。由于粳稻对低温干燥环境的长期适应性,其推广面临的主要问题就是选育适宜在高温、高湿环境下生长的粳稻材料[14]。作为亲本之一,保持系材料的性状特点是决定杂交稻品种表现的主要因素。因此,研究滇型杂交粳稻保持系在高温、高湿环境下的性状变化规律,对选育适宜高温条件生长的杂交粳稻新品种具有重要意义。

本研究发现:高温、高湿环境下,滇型杂交粳稻保持系材料最明显的性状变化是株高变高、有效穗数减少、穗粒数减少和千粒质量减小,从而导致产量显著降低(单株产量减少60.8%),这与魏立兴等[15]和谢晓金等[16]的研究相似。千粒质量减小是由于高温条件下水稻穗部早衰导致库活性下降、籽粒灌浆提前[17]。

利用保持系的表型性状数据,通过聚类分析将保持材料进行类群划分,可将具有某些共同特征和特性的材料划分为1 个类群,这是进一步开展优势群划分的基础,同时也对新组合组配有指导作用。本研究表明:表型聚类可将220 份保持系划分成4 个类群,进一步分析各群内材料的系谱可知:第Ⅰ和Ⅱ类群中的大部分材料是在云南中、高海拔区域育种点选育的、对云南粳稻区生态气候较为适应的水稻材料,其综合性状好、产量高,因此,这2 个类群中包括了全部目前用于杂交粳稻品种组配的保持系;但是,这些保持系对高温、高湿的生长条件较敏感,种植在高温环境下,其表现为高秆、株型差、生育期缩短和产量性状显著降低等特点,因此,直接利用这2 个类群材料组配适合低海拔地区种植的杂交粳稻新品种的概率较小。种植在粳稻区的第Ⅲ和Ⅳ类群保持系材料,其产量性状不如第Ⅰ和Ⅱ类群,但这些材料在高温、高湿条件下的性状变化较小,说明其对环境条件钝感,具有更广泛的适应性,这与这2 个类群中有较多从各地引入的水稻材料有直接关系。

如何解决粳稻保持系材料在高温、高湿条件下性状变化的问题并选育适合于高温下生长的粳稻材料是杂交粳稻发展面临的主要问题。结合本研究对滇型杂交粳稻保持系材料的分析,当前的广适性杂交粳稻品种育种需注意2 个方面的问题:首先,需在低海拔地区建立育种点,持续不断地引进和创制新材料,改良粳稻材料的环境适应性,选育适合高温、高湿条件下生长的粳稻资源;其次,加强对现有材料的筛选和应用。通过对220 份滇型杂交粳稻保持系材料分析发现:其产量性状都具有较大的变异系数,说明当前用于滇型杂交粳稻育种的水稻资源具有丰富的变异度和表型多样性,虽然绝大多数粳稻保持系材料在高温、高湿条件下性状变化明显,且这些变化均不利于生产,但在研究中也发现一些在高温、高湿条件下综合表现较好的保持系,这些保持系就是下一步改良粳稻高温适应性的宝贵资源。此外,充分利用第Ⅲ和Ⅳ类群材料的特性改良现有粳稻品种的环境适性也是应当加以重视的问题。

4 结论

(1) 高温、高湿环境导致滇型杂交粳稻保持系材料株高增高,而植株的有效穗数、千粒质量和粒数显著减少,产量降低。

(2) 穗长和一次枝梗数较稳定,不易受环境温度影响;杂交粳稻育种中应重视有效穗数和穗粒数的选育。

(3)聚类分析将220 份滇型杂交粳稻保持系材料分为4 类,第Ⅰ和Ⅱ类群品种单株产量较高,但其性状易受高温、高湿环境影响;第Ⅲ和Ⅳ类群品种单株产量低,但不同环境条件下性状变异程度相对较小,表现出较好的适应性,尤以第Ⅲ类群材料的性状最稳定。