乡土地理资源在高中地理教学中应用的实践研究

陈若宁

(连江第一中学,福建 连江 350500)

随着普通高中课程方案和课程标准的实施,教师们也越来越关注课程资源的开发和利用,而乡土课程资源是受到关注度最高的课程资源。高中新课程提出要着力培养学生的地理核心素养,乡土地理资源在高中地理教学中应用的实践研究,将有助于落实地理核心素养的培养目标。

一、在高中地理教学中应用乡土地理资源的缘由

(一)乡土地理资源的内涵

乡土地理资源指潜在的具有教育价值的本乡本土地理资源,即存在于学生生活中,利于开展地理教学的自然地理和社会经济资源。

依照乡土地理资源类别的差异将其划分为三种,即自然和人文、文本和实物、地方与校本等乡土地理资源。在教学中,我们要提升挑选适宜与课堂教学融合的乡土地理资源的选择能力,使乡土地理资源与高中地理教学有效融合。

(二)应用乡土地理资源助力地理核心素养培养

《普通高中地理课程标准(2017 版2020 年修订)》提出了地理学科核心素养目标的四个维度:人地协调观、区域认知、综合思维、地理实践力四方面。[1]让学生了解家乡的地理事物、发展状况和地理环境问题,将“知家乡、爱家乡、建设家乡、报效祖国”的理念由家及国,形成正确的人地协调和观。通过乡土地理小区域的学习,便于学生从要素、时空、地方综合方面认识家乡地理环境的整体性,提升学生的综合思维能力。通过对乡土小区域地理的学习,使学生会用空间区域的视角看待地理事物和现象,提高了学生运用区域认知的观点和方法认识地理环境。利用乡土地理资源进行地理实践活动,带领学生走进真实的地理环境,有助于学生利用所学的地理知识解决家乡实际问题,最终提高其适应地理环境的能力。

乡土地理资源将学生生活实际中,包括当地的地形、气候、河流、土壤、农业、工业、交通等应用于课程教学中,与学校设置的课程体系相衔接,有利于落实立德树人的根本任务。

二、乡土地理资源在高中地理教学中应用的实践

(一)在课前教研中梳理乡土地理资源,衔接地理课程教学

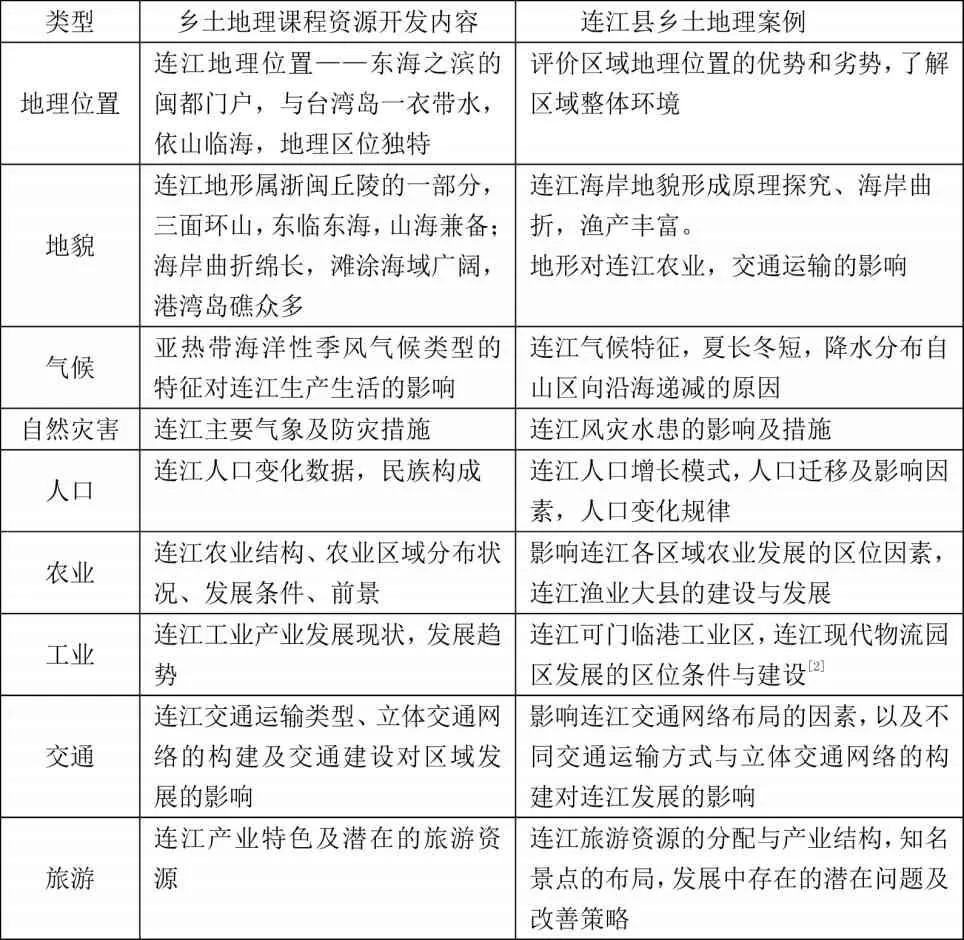

以福建省福州市连江县为例,通过课前教研对乡土地理资源的开发与梳理,使乡土地理资源与教材的衔接,完善乡土地理课程资源体系,实现教学目标。

表1 连江县可供参考的部分乡土地理资源案例

(二)在课堂导入中融入乡土地理资源,创设教学情境

在当前高中地理教学时间等条件制约下,高中地理教学仍以课堂教学为主,因而在使用乡土地理课程资源教学时,可在适当的时候选用合适的教学形式和合适的乡土地理素材。设计课堂导入时,将学生生活中的本土地理资源融入课堂教学,为学生提供身边熟悉的、有一定难度却能达到的的学习资源,既促进学生最近发展区的发展,又能达到学习目标,激发学生课堂参与的热情。

例如,必修二《乡村与城镇空间结构》的课标要求:结合实例,解释城镇和乡村内部的空间结构,说明合理利用城乡空间的意义。结合实例就需要学生能够结合具体的城镇实例分析。选取连江县凤城镇空间结构的形成与发展的乡土地理素材,既能够契合教材内容需要,也能够引导学生对现实问题产生思考,有利于培养学生的迁移能力。所以,在创设导入情境时,将2017 年03 月31 日连江县人民政府网上公布的《连江县人民政府关于《连江县城市总体规划(2015-2030)的公示》的内容截取片段作为导入,使学生更好地理解城镇空间结构的变化。

教师将该片段截图放入课件之间作为《乡村与城镇空间结构》的导入。利用公示材料和连江城区图,创设问题情境让学生思考:①连江的土地主要有哪些用途?不同土地利用类型形成怎样的功能分区?②连江城区主要居住区分布在哪里?③中心城区商业区为什么沿816 路、敖江路布局?④工业区为什么选择在城关西部和北部的敖江片区?

以2015-2030 年的连江中心城区空间结构的规划和发展作为导入,用身边真实的城镇用地实例结合相关地图,让学生判断城镇用地的功能与位置,了解城市主要功能分区的形成和特点,理解城市空间结构的形成。这样的导入情境使学生对连江未来的发展状况有更好的了解,培养了学生对家乡的热爱之情,也充分发挥了地理课堂是应用乡土地理课程资源主要阵地的作用。[3]

(三)在课堂探究中整合乡土地理资源,开展深度教学

为契合课标要求并突出教材重难点,在课堂探究中横向融合乡土地理资源,[4]以案例教学推动高中地理的深度教学。

[案例]必修2 第2 章第3 节《地域文化与城乡景观》

课程标准要求:结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。根据课标的要求,结合连江城乡景观的乡土实例,让学生理解连江城乡景观背后蕴含的文化内涵。

学生课前资料准备:收集、调查连江村落景观、房屋建筑和城镇景观的空间格局,建筑风格的相关资料。同时对家乡地域文化的案例资料进行整理并形成成果,提高了学生的地理实践力与分工合作的能力。

以此为基础,构建以下教学框架:

表2 《地域文化与城乡景观》教学框架

以教材为出发点,横向融合了家乡的地理,以家乡特色文化景观为案例,学生对城乡景观与当地地域文化的联系有了真实感悟,能对区域特色文化传承与开发保护提出合理建议,树立保护家乡地域文化的观念,较好地落实了人地协调观。

(四)在课后拓展中应用乡土地理资源,培养地理实践力

学生课后进行实地考察本土的地理环境,增强学生对家乡的了解与归属感。培育乡土情怀由小家及大家,进而激发学生对祖国的热爱之情。[5]必修二第五章学生已经学习了人地关系的演变,对人地协调观思想有了初步的认识,具有一定的知识储备。在完成教材知识的讲授后,可以开展以家乡发展过程中所面临的生态困境为主题的活动。如,让学生课后分组联系环保局、统计局、国土资源局等相关部门,就连江城市化过程中出现的问题、连江常住人口的增长对地理环境的影响等进行调查,并针对问题提出解决措施、撰写调查报告。学生在课后完成现实情境任务的过程中,了解关心自己的家乡,萌生了建设家乡的情感。同时,学校有条件的情况下可以建立乡土地理实践基地,让学生进行实习实践,在实践活动中内化知识,培养学生的地理实践力。

三、实践反思

(一)重视选取与教材契合的乡土地理资源

教学中需要设置具体的情境来落实核心素养的培养。目前高中地理教材显然存在着与本地现实生活衔接不够的问题,而乡土地理资源的开发与运用正好可以弥补这方面的欠缺。应依据教学目标,从当地实际出发,选取契合教材的乡土地理资源,构建有利于在课堂上实施的教学设计。当乡土地理资源进入课堂,教师就能引导学生利用所学的地理知识解决家乡实际问题。如,学习“农业区位因素及其变化”时,结合连江县气温、降水资料和水稻生长需要的水热条件,分析连江气候适合水稻生产的条件;分析连江鲍鱼养殖业发展有哪些得天独厚的条件,连江鲍鱼养殖业可能面临的困难及应对鲍鱼生产的困难采取哪些措施。学习“水循环”时,思考如何解决一中校园内水泥地雨后积水的问题。学习“产业转移”时,分析当初清禄鞋业布局连江的有利因素有哪些,清禄鞋业转移到越南后对连江产业的影响及县城相应的调整措施等。这些乡土地理资源,激发了学生的发散性思维,促进了学生关键能力、正确价值观的形成。

(二)重视创设多元化的情境和活动方式

创设多元化的情境利用方式,将选取的乡土地理资源运用于在教学活动中。在课堂教学中,突出当地的地理环境特色,将乡土地理资源与教材知识体系相衔接,把经过甄选出的乡土资源与课程知识加以配置整合。在整合过程中应注意系统性、逻辑性,以激发学生的学习积极性。在课后活动方面,利用乡土地理资源的生活性,引导学生进行日常考察,开展研究性学习等。例如,课后调查“含光廊桥”——全省最长的人行廊桥,结合实地考察的结果,探究连江县为避免同质化竞争,如何发挥旅游资源的特色和优势,对该景观进行开发利用。这些课后活动很好地增强了学生的地理实践力。

(三)重视落实学生核心素养培养的目标

培养家国情怀是“立德树人”的要求。地理课程教学中,在充分认识区域地理环境的基础上所产生的情感体会,就是要培养的家国情怀。当地的乡土地理环境即为学生看得见的国,应充分利用乡土地理资源增进学生对家乡的了解。例如,连江县是中国海产第二县,连江县要如何打造“海上福州”桥头堡,实现从“海洋大县”到“海洋强县”的转换?可让学生为实现连江县海洋产业的持续性发展献计献策,增强其归属感与乡土情怀,弘扬爱国之情,强化核心素养理念。

地理核心素养是个人科学素养重要的组成部分,乡土地理资源在高中教学中的应用,不但丰富了已有的教学资源,改变了教学方式,更配合已有的教学资源落实了地理核心素养培养的目标,[6]让学生更好地适应未来社会的发展。