肝动脉栓塞介入术治疗不同血供类型肝血管瘤的临床观察

郑贝贝 任芳芳 郑莹莹

肝血管瘤(hepatic hemangioma,HHC)是肝脏最常见的良性肿瘤之一,其中大部分是海绵状的血管瘤[1]。本病发生率相对较低,从尸检结果上看仅有0.35%~7%。而女性患此病风险较高,常见于30~50岁,并无明显或特异性临床症状[2]。最近几年随着影像学发展和群众体检意识的增强,HHC检出率明显增加。目前对HHC发生机制研究较少,治疗也缺少特异性方案[3],总体原则是缩小瘤体体积,改善肝功能,避免其恶化。临床会根据不同血供类型进行肝动脉栓塞介入治疗。肝动脉栓塞介入术相比其他传统治疗术式具有疼痛小,风险低的优势[4],但术后仍存在较高的并发症发生率。富血供型、中等血供型、乏血供型是目前HHC主要供血类型。本文对不同血供类型肝血管瘤患者进行肝动脉栓塞介入术治疗,现将研究结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

经医院伦理学会批准,选择医院2019年1月1日至2020年12月1日诊治的不同血供类型HHC患者,富血供型30例、中等血供型30例、乏血供型30例,分别纳入富血供组、中等血供组、乏血供组。富血供组,年龄最小18岁,最大69岁,平均(40.58±3.13)岁;病程最短1年,最长9年,平均(5.58±1.05)年;男性8例,女性22例。中等血供组:年龄最小20岁,最大70岁,平均(40.51±3.14)岁;病程最短1年,最长10年,平均(5.51±1.08)年;男性7例,女性23例。乏血供组:年龄最小22岁,最大70岁,平均(40.51±3.18)岁;病程最短1年,最长10年,平均(5.51±1.04)年;男性10例,女性20例。3组患者一般资料差异比较无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①符合WHO制定的相关诊断标准;②近3个月血管瘤增大明显;③直径>3 cm;④患者为知情同意。排除标准:①精神疾病患者;②妊娠期、哺乳期患者;③恶性肿瘤患者;④手术禁忌证患者。

1.2 方法

3组患者均接受肝动脉栓塞介入术治疗。全部患者均在局麻下完成股动脉穿刺,插入4F导管达腹腔干动脉和(或)肠系膜上动脉主干,注入造影剂。再超选择插入微导管达肿瘤供血动脉内,注入博来霉素碘化油,待血流速度明显减慢或停滞时停止注药。

1.3 评价指标

1.3.1 术后瘤体缩小、动脉期强化比率缩小率及博来霉素碘化油用量 治疗前后使用CT进行检查,评定2组患者术后瘤体缩小、动脉期强化比率缩小率。统计3组患者博来霉素碘化油用量。

1.3.2 临床疗效 根据患者临床症状和肿瘤直径进行评定。显效:患者临床体征明显改善或消失,肿瘤直径较术前至少减少50%。有效:患者临床体征明显改善或消失,肿瘤直径较术前减少20%~49%。无效:未能达到以上标准。临床总有效率=(显效+有效)/总人数×100%。

1.3.3 肝功能 术前、术后7 d抽取患者外周肘静脉血8 ml,离心处理后留下血清,使用全自动生化分析仪检测丙氨酸氨基转移酶(alanine aminotransferase,ALT)、总胆红素(total bilirubin,TBIL)水平。

1.3.4 微循环状态 术前、术后7 d抽取患者外周肘静脉血8 ml,离心处理后留下血清,使用全自动凝血分析仪检测D-二聚体(D-dimer,D-D)和凝血酶原时间(prothrombin time,PT)水平。

1.3.5 并发症 统计2组患者疼痛、发烧、恶心和呕吐发生情况。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 3组患者术后瘤体缩小、动脉期强化比率缩小率及博来霉素碘化油用量比较

富血供组、中等血供组、乏血供组术后瘤体缩小、动脉期强化比率缩小率差异比较无统计学意义(P>0.05)。富血供组患者博来霉素碘化油用量均高于中等血供组、乏血供组(P<0.05),见表1。

2.2 3组患者临床疗效比较

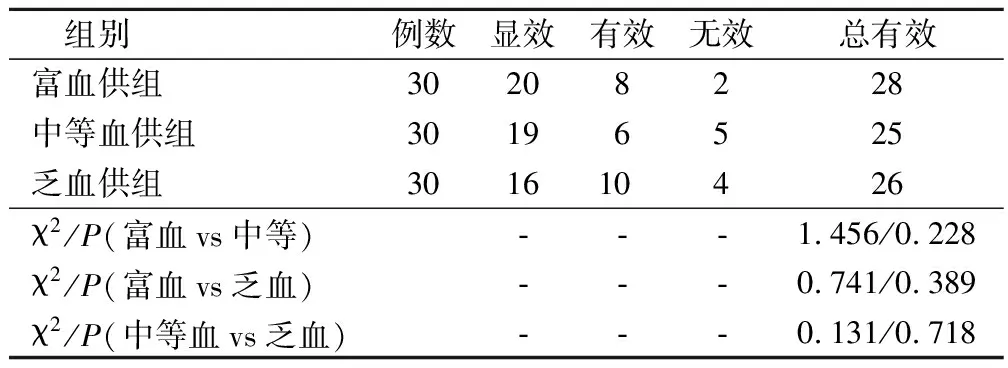

3组患者临床总有效率(93.33%、83.33%、86.67%)差异比较均无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.3 3组患者肝功能指标比较

术前3组患者ALT、TBIL水平差异比较均无统计学意义(P>0.05)。术后富血供组患者ALT、TBIL水平均低于中等血供组、乏血供组(P<0.05),见表3。

2.4 3组患者微循环状态比较

术前3组患者D-D和PT水平差异比较均无统计学意义(P>0.05)。术后富血供组患者D-D和PT水平均低于中等血供组、乏血供组(P<0.05),见表4。

2.5 3组患者并发症比较

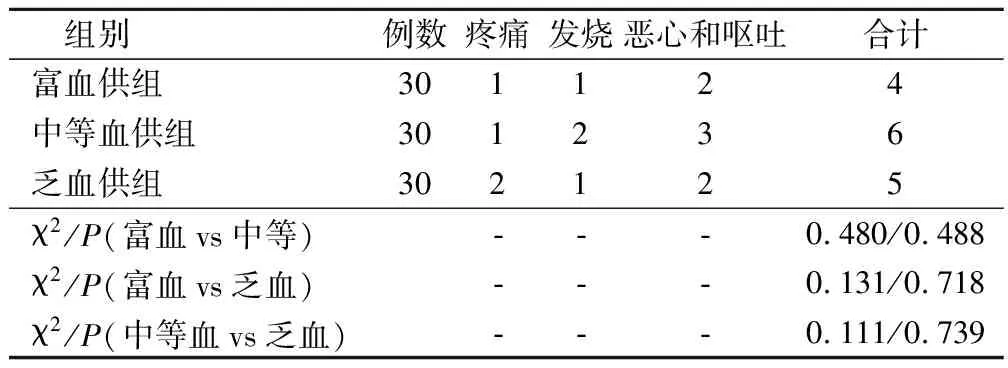

3组患者并发症总发生率(13.33%、20.00%、16.67%)差异比较无统计学意义(P>0.05),见表5。

表1 3组患者术后瘤体缩小、动脉期强化比率缩小率及博来霉素碘化油用量比较

表2 3组患者临床疗效比较/例

3 讨论

HHC的基础和临床研究较少,尚缺少严格的诊断标准,对肿瘤大小划分和受试适应证的界定尚处于探索中[5-6]。目前关于其诊断主要以临床表现和影像学检查为主。关于其类型主要依赖血供分类,包括富血供型、中等血供型、乏血供型。肝动脉栓塞术最早见于20世纪80年代,借鉴肝动脉插管栓塞术,其理论基础

表3 3组患者肝功能指标比较

表4 3组患者微循环状态比较

表5 3组患者并发症比较/例

是肝血管瘤主要由肝动脉供血,经栓塞后部分血管瘤能缩小[7-8]。张为家等[9]研究发现,肝动脉栓塞术治疗HHC存在争议,其原因有:①肝动脉栓塞术对小血管瘤疗效好,但5 cm以下的HHC一般不需要治疗,故而在此存在争议。②大血管瘤的,肝动脉栓塞术长期预后不足,难以达到瘤体缩小的目的,因此需要其他外科手术给予配合。③不同血管类型的HHC治疗预后存在差异,如术后免疫功能、体感等[10-12]。血管瘤体由大小不一的血窦组成,介入治疗通过注入栓塞剂并停留在这些血窦中,使得血管瘤血窦内皮细胞破坏,促使瘤体缩小或消失,进而达到治疗目的[13-15]。富血供型、中等血供型、乏血供型HHC血窦流量不同,注射用的栓塞剂量不同,可能会影响瘤体缩小或消失[16-18]。

本文结果显示富血供型患者霉素碘化油用量最多,其次是中等血供组。栓塞剂使用量与血窦血供有关,血窦供血量多,为达到闭塞的目的[19-20],需要的栓塞剂量越多。但3组患者术后瘤体缩小、动脉期强化比率缩小率情况相同,说明合理掌握栓塞剂用量能确保瘤体缩小、动脉期强化比率缩小效果。进一步分析发现,3组患者临床疗效和不良反应相同,但富血供型组患者肝功能和机体微循环状态在术后改善最为明显。一般情况下,对大血管瘤患者已侵犯了绝大部分的肝组织或邻近大血管或伴于中央重要部位,没有办法进行切除,因而给予肝动脉栓塞术。在手术时要避免损伤肝功能,建议不要轻易行固有动脉的广泛栓塞与结扎。富血供的患者的肝功能和微循环状态最好的原因可能是经栓塞后肝血管瘤消失,肝负担明显减少,肝功能显著恢复,有利于机体微循环的改善。

综上所述,不同血供类型经肝血管瘤经肝动脉栓塞介入术后瘤体缩小率、动脉期强化比率缩小率和临床疗效相同,但富供血型患者机体微循环和肝功能改善最明显。