国外关于社交媒体在教育领域的应用研究及启示*

刘义兵 陈雪儿

(西南大学教育学部 重庆 400715)

社交媒体的大众化已经成为一种全球性的现象,它在不同的文化和社会中得到了广泛应用[1]。其中,借助于智能手机这一载体,社交媒体平台已经成为大多数用户个人生活不可或缺的部分。据《第45次中国互联网络发展状况统计报告》(2020)显示,截至2020年3月,我国网民规模达9.04亿、手机网民规模达8.97亿、网络视频(含短视频)用户规模达8.05亿①。从全球范围看,超过38.1亿人使用社交媒体,其中中国和美国用户最多②。社交媒体由于其强大的能供性已被应用于不同领域,包括教育领域。

从实践趋势看,社交媒体已经成为社会互动的重要渠道。社交媒体的教育使用量占其总使用量的8%~10%,且这一比例正在迅速增加[2]。同时,学者对社交媒体的教育潜质已有较多论述。例如,欧盟委员会的前瞻性技术研究所(IPTS)分析了社交媒体给教育领域带来的“4C”变革:(1)社交媒体允许学习者访问各种各样的(通常免费提供)学习内容(content),这有助于促进教育的公平和包容;(2)社交媒体允许用户自己创建(create)数字化内容并在网上发布,由此产生了丰富的用户生成的内容资源,有助于学习者产生更加积极主动的学习方式;(3)社交媒体将学习者与其他人联系(connect)起来,传播特定兴趣领域的知识;(4)社交媒体支持学习者和教师就某个特定项目或共同感兴趣的主题进行合作(collaborate),汇集教育资源[3]。

另外还有学者从社交媒体的特征具体分析社交媒体的教育支持。例如,麦克劳林(McLoughlin)等人认为,社交媒体可以有效支持学习者的社会联系、协作(信息发现和共享)、知识的生成以及信息的积累,有助于学习者的认知发展[4]。同时,社交媒体为学习者创造了在教育机构之外进行联系和合作的自由[5],有助于培养适应环境变化的终身学习者[6]。

从学术研究看,国内对社交媒体的教育应用研究最早源于2003年,近20年来虽然取得了迅速发展,但是存在实践研究以及量化研究少,研究跟风、研究主题过于集中、研究深度不足等问题[7]。基于此,本文拟采用文献计量分析的方法梳理国外关于社交媒体教育应用的相关研究,了解国际研究动态,进而思考未来我国这一领域的研究方向。

一、核心概念界定

本文旨在了解国际上关于社交媒体教育应用的研究动态,因此首先对社交媒体这一核心概念进行澄清。韦氏在线词典将“社交媒体”定义为“一种电子通信形式(如社交网络和博客),用户通过这种形式创建在线共同体来共享信息、想法和其他内容(如视频)”③。一般认为,真正意义上的社交媒体诞生于19世纪90年代,一方面是因为互联网在1991年才对公众开放;另一方面是大批社交媒体工具的出现,包括博客[8]。不同研究者基于不同标准,对社交媒体的分类各有差异。例如,赵姝等人基于老年使用者的学习需求和习惯将社交媒体分为综合社交类(微信、微博),新闻类(腾讯新闻、今日头条等),视频社交类(抖音、快手等),音视频播放类(爱奇艺、优酷、酷狗、喜马拉雅等)及健康服务类(春雨医生、健康管家等),其他综合类(交友平台、老年大学自建APP等)[9]。徐曼等人基于社交媒体的功能属性将移动类社交媒体分为两大类,即时通信社交类(微信、QQ)和内容社交类(抖音、快手、秒拍)[10]。卡加兰(Kargaran)等人基于社交媒体的知识管理类型,将社交媒体分为用于发布和分享内容的交流互动类(博客、推特Twitter等),协作生成内容的合作类(维基百科等),建立有共同利益或兴趣的人际网络的联系类(领英等)及聚合适应不同知识和内容性目的的整合类(在线问答网站Quora、音频社交媒体Clubhouse等)[11]。本文的综述对象为社交媒体的教育应用,是指不同社交媒体在教育领域的应用。已有研究表明,社交媒体的教育应用超出了正规教育场景(即学校课堂)[5]。本文的“教育”指广义上的正规教育、非正规教育以及非正式教育的集合,而社交媒体的教育应用是指教育者和学习者在以上场景使用社交媒体的行为。

二、数据来源及研究方法

采用文献计量分析的方法对1 621篇论文的题录信息进行计量分析。首先,基本题录信息分析包括对年发文量、发文机构、核心作者以及载文期刊的频次分析,明确该领域研究的时空格局;其次,采用传统文献综述的方法对关键文献(高共被引论文和高引用论文)进行深入分析,了解该领域的研究基础和前沿;再次,基于论文关键词共现及突现分析国外的研究主题及演变趋势;最后,汲取国外研究的相关优势,提出未来国内研究的方向。

三、基本题录信息分析

(一)文献发文量变化趋势

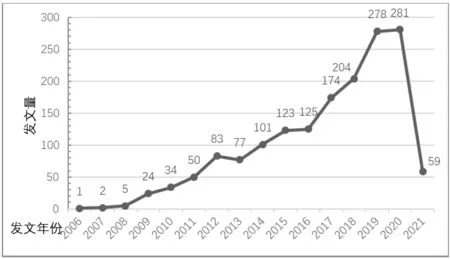

从发文时间来看,2008年及以前,学者对社交媒体在教育领域的应用研究处于萌芽状态,发文量不足10篇;2009年发文量增至24篇,以后缓慢增加,2014年后超过100篇;2016年后发文量增速加快,2018年起超过200篇,并于2020年达致峰值281篇;总体呈上升趋势,如图1所示。呈现这一发文趋势,一方面可能是由于社交媒体这一工具的发展脉络:2004年,“我的空间”(My Space)成为第一个用户量突破100万的社交媒体,随后社交媒体的数量以及用户开始缓慢增加,直到2008年前后,社交媒体的用户规模增速加快④。另一方面,得益于21世纪初关于社交媒体的教育应用的理论探讨以及小范围应用的相关研究[13-14],随着社交媒体的社会影响日益增大,教育领域日益重视这一技术潮流,将之引入教育教学中。

图1 年度发文量变化

(二)文献的研究机构和作者分布

排名前20(共21所)的高产学术机构中,发文量在15~43篇之间;15所高产机构隶属于美国,英国、澳大利亚各有两所,西班牙、中国香港各有1所。发文量最多的作者是美国依隆大学的卡彭特·J.P.(Carpenter J.P.),共发文17篇。根据普莱斯理论,发文量超过4篇的即为该领域的核心作者,因此共有29位核心作者。14位核心作者来自美国的学术机构、4位来自澳大利亚、3位来自加拿大、两位来自意大利,各有1位来自南非、爱尔兰、英国、中国台湾、德国、瑞士。北美聚集了大部分该领域的高产机构和核心作者,而其他地区的学术影响力较低。机构和作者分布集中在北美和欧洲国家可能是由于社交媒体在这些国家的发展较早,因此开展相关研究较早,率先形成了高影响力的学术团体。

(三)载文期刊分布

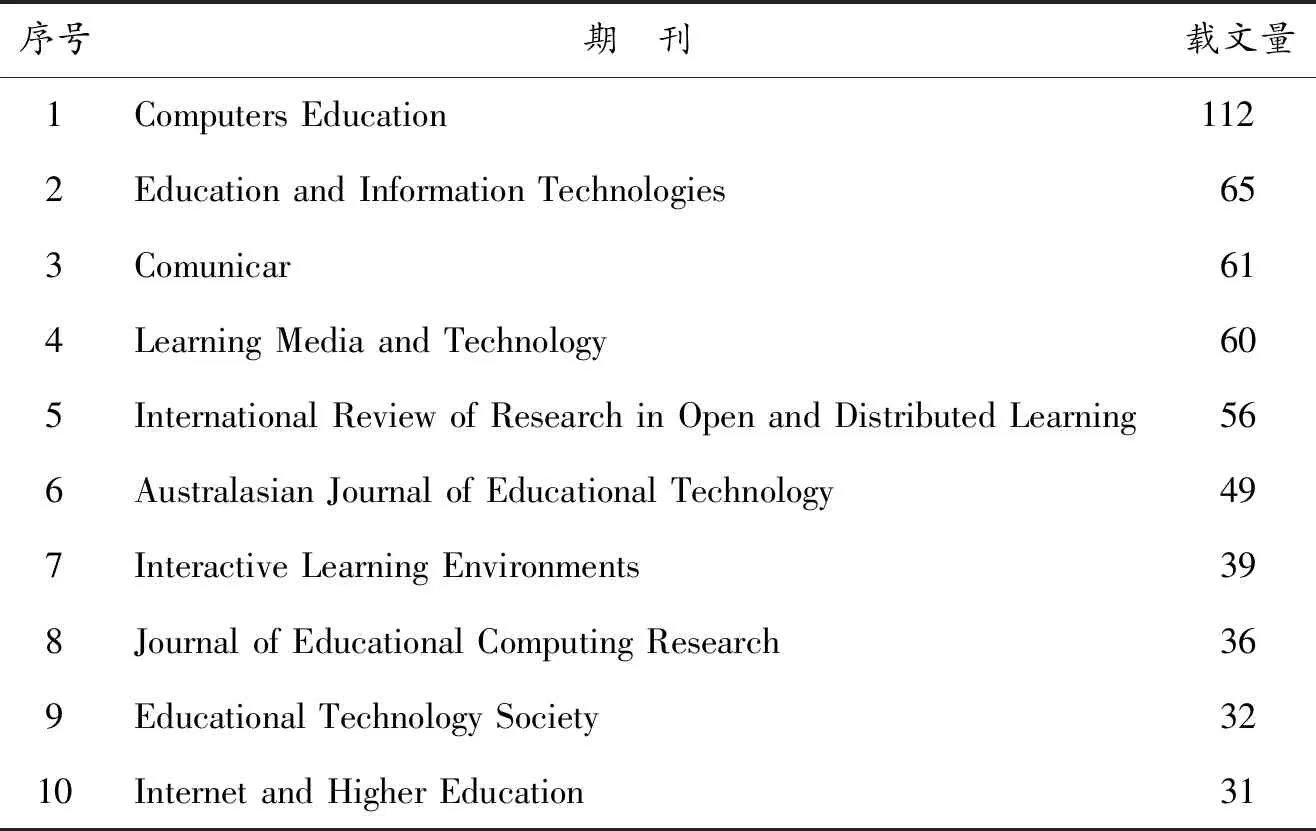

载文量排名前十的期刊(见表1)中,除5、9为JCR2区杂志,其余均为1区杂志;其中,第1~3为跨学科期刊,例如,Computers Education同时属于学科类别中的COMPUTER SCIENCE,INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS和EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH;第4~10均为EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH类别期刊。Computers Education期刊的载文量最大,为112篇;第2~6的期刊载文量相近,49~65篇;第7~10的期刊载文量在31至39篇之间。

表1 载文量排名前十的期刊

(四)研究对象

浏览查询所有关键词,在主题分析前,对这一研究领域的研究对象(学习者类型、社交媒体种类以及学科类属)进行频次统计(本文仅统计了在关键词中明确说明研究对象的论文)。从学习者类型来看,高等教育阶段的学生是主要的研究对象,关键词频次为366;其他学习者类型的研究频次由高到低分别为K-12阶段的学生(257),K-12学段的教师(职前55、职后59),正规教育阶段之外的成人(50)和高校研究人员或教师(44)。从社交媒体工具的种类来看,脸书(Facebook)和Twitter是主要的研究对象,出现频次分别为509和291;其他研究对象按出现频次由高到低分别为YouTube(65)、WeChat(44)和WhatsApp(38)。从学科类属分布来看,语言教育/学习(165)是最主要的研究领域,尤其是第二语言学习(主要是英语);医学教育、科学技术教育、体育教育和音乐教育的出现频次分别为89、63、50和43。

四、基于共引和被引次数的研究基础和前沿分析

高共引文是本文搜集的1 621篇论文共同引用最多的参考文献,说明了该领域的研究基础,共搜集了引用次数排名前十的文献。高被引论文则是根据对应领域和出版年中的高引用阈值,被引用次数在同一学术领域、同一出版年中最优秀的1%的论文,共有12篇,可以说明该领域的研究热点和前沿。

有3篇论文同时是高共引和高被引论文,均是针对高等教育阶段的大学生的社交媒体使用。达巴格(Dabbagh)和基特桑塔斯(Kitsantas)针对高校学生建立了一个社交媒体支持下的大学生开展自我调节学习的三层次教学框架,旨在探讨个人学习环境这一教学工具是否有效[15]。洪科(Junco)等人采用实验研究发现Twitter可以作为一种教育工具有效提升学生参与度和学业成就[16]。洪科(Junco)采用实证研究考察了Facebook使用频率、参与Facebook活动和学生参与度之间的关系[17]。

其他7篇高共引论文中,拉文(Lave)等人的专著SituatedLearning:LegitimatePeripheralParticipation的引用次数排名第二(239),从社会实践的视角提出了“合法性边缘参与”这一概念以说明学习发生于广泛的社会世界,探讨了人、情境学习活动、认识和社会世界的互动关系[18],这为社交媒体的教育应用研究提供了术语框架和分析单元。博伊德(Boyd)和艾利逊(Ellison)关于社交媒体的定义、历史以及学术研究的梳理是本领域的重要知识基础[19]。其余均是关于Facebook在高等教育阶段的应用。其余9篇高被引论文中,3篇是关于Facebook在高等教育领域的应用,尤其是在建立个人学习环境、学习管理方面的潜能;其余研究主要探讨社交媒体消弭正式学习和非正式学习界限的可能性。

高等教育阶段的社交媒体使用,尤其是社交媒体如何形塑个体的学习环境,进而影响学生的学习参与和学业表现是该研究领域重要的研究基础和前沿。

五、基于关键词共现的研究主题分布

利用CitespaceⅢ的关键词聚类功能,获得K值最大的8个类别,分别为0# “social network sites”、1#“collaborative learning”、2#“academic performance”、3#“young people”、4#“exploring contribution”、5#“teacher education”、6#“prospective student”、7#“language learning”。进一步分析各个类别中的关键词,将研究主题归类为课程教学、学习者表现、教师教育和教师专业发展、语言教育和学习四个类别,各个研究主题下面频次排名靠前的高频关键词(>20)见表2。

表2 各研究主题的高频关键词分布

(一)课程教学

社交媒体为学校(尤其是基础教育和高等教育阶段)的课程教学方式带来了巨大变革。在宏观层面上,社交媒体为学习者提供了网络化学习和基于智能手机、平板电脑等便携智能设备的移动学习机会,移动智能设备的便捷性以及社交媒体的泛在性和能供性为学习的泛在性提供了条件[20]。社会学习是该领域重要的理论基础,这一概念发展于20世纪60年代的社会建构主义理论,强调学生要在教师的指导下,参与精心选择的基于解决问题的合作性学习活动方能达到最高的学习效率。协作学习是社会学习的重要特征。这一理论,尤其是其分支——关联主义理论为社交媒体作为联系正式学习和非正式学习的桥梁提供了依据。社交媒体营造了一种参与性、创造性的环境,使传统课堂之外的学习样态越来越丰富,并且将学生、教师和专家等人员在更广泛空间更大规模地联系起来,正式学习和非正式学习的界限越来越模糊[21]。

移动设备和社交媒体在教育中的结合,将正式和非正式以及个人和协作学习环境连接起来,从而实现无缝学习[22]。个性化学习环境和协作学习是最高频的研究主题。社交媒体以其高度参与性和互动性为学习者提供了可以扩展到广泛的终身学习的平台环境,学习者可以采取个性化和网络化方式设计个人的学习路径。从技术层面来看,个性化学习环境和协作学习是个人定期学习所使用的工具、信息来源、联系和活动,围绕阅读、反思和分享三个认知过程进行;从非技术层面来看,它是一种独特的促进个人与其他学习者互动和学习的环境,由个体根据自己的需求和经验创设[13]。这进而有利于个体的自我导向和自我调节学习[17]。

(二)学习者表现

对这一主题的研究即探讨社交媒体的使用和学习者表现的关系。学业表现或学业成就是最高频的研究主题,集中探讨社交媒体对学业成绩的影响或社交媒体使用和学业成绩的关系,不过研究结论有一定差异。虽然大多数研究表明社交媒体在教育领域的应用对学业成就有正效应[16],但是也有研究表明社交媒体使用本身对学业成就有消极影响或者两者没有显著关系——两者的关系存在较大模糊性[17]。学习者类型、使用目的、使用频率、活动类型、使用方式、教师教学方法等因素可能是这一模糊性关系的原因。因此,社交媒体进课堂、如何进课堂、如何与课堂融合需要提前精心策划[23]。

除学业成就外,还有研究表明,社交媒体对学习者认知层(知识、认知、观念),情感层(自尊、幸福感、满意度)可能有积极影响。在认知层,社交媒体增强了学习者和内容的互动,进而促进学习者认知结构的变化[4,24]。在情感层,部分研究提出学习者参与和获得情感支持,提升自信、自尊、幸福感、学习满意度等情感要素有一定联系,却缺乏实证证据[25-26]。不过,已有实证研究表明,学习者对社交媒体在教育领域使用的看法、认识、态度、满意度会影响其社交媒体使用意向和形式[26]。

学习者自主性既是社会学习理论的重要概念, 也是自我导向学习和自我调节学习的重要特征, 还是社交媒体引入教育领域重要的效益之一[21]。有效性主要是关于社交媒体之于教育全过程和结果的有效性, 包括对改善学业成就、提升学生参与的影响。此外, 社交媒体使用与学生留校率和辍学率也有一定联系[27]。就业能力的相关研究主要针对高等教育阶段的大学生和研究生(尤其是后者)[28]以及职前教师教育, 探讨社交媒体在增强高校学生就业能力方面的作用。

(三)教师教育和教师专业发展

这一主题的研究对象包含K-12阶段教师(职前/职后)、高校教师和研究人员。

从职前教师教育来看,职前教师的网络学习共同体、职业认同、反思性实践以及数字能力的发展是高频主题。社交媒体和职前教师学习共同体的相关研究主要是基于教师实践共同体模型(a community of practice model),发现这一共同体可为职前教师提供同伴支持以减少孤立感并提供实践相关的支持尤其是教学技能和教育学知识[29]。对职前教师专业认同的研究包括职前教师教育项目中利用社交媒体发展教师的职业认同;职前教师的个人认同和职业认同可能存在矛盾,即教师自我强加的社交媒体行为准则可能会对教师的民主性参与造成压力[30]。社交媒体的能供性对激发职前教师反思性实践是职前教师教育领域的另一重点。社交媒体支持的同伴对比、同伴协作等方式能有效激发职前教师的反思性实践[31]。

关于K-12阶段教师职后专业发展的研究发现,社交媒体对教师正式的专业发展计划和非正式的学习计划都有积极影响。网络学习共同体是教师职后专业发展的重要场域,教师专业学习主要基于网络的正式或非正式的教师学习共同体,研究表明网络学习共同体可以通过让教师交流畅通、开展协作学习和提供教学资源等支持性、同伴性专业实践对在职教师产生积极影响[32]。然而,一些研究也表明网络共同体存在一些局限性,如部分教师的高话语权导致其余教师可能会选择顺从[33]。与此同时,教师参与网络学习共同体的障碍和推动因素、对共同体的认识和态度也是研究重点之一。教师承诺主要关于教师职业承诺和组织承诺,前者是关于社交媒体对教师留任的影响,后者主要是教师对其参与的网络学习共同体的组织承诺。

部分研究关注高校教师或研究人员对社交媒体的使用。研究内容包括高校教师和研究人员的社交媒体使用目的、影响其使用社交媒体的激励性因素和阻滞性因素等方面。从使用目的来看,高校教师利用社交媒体开展的活动较为广泛,包括一般意义上的学术活动——研究和教学,也包括专业发展、建立学术网络开展学术交流、扩大社会影响和提高社会声誉等。高校教师使用社交媒体的激励性因素包括扩大研究机会、与其他有经验的学者沟通交流、增加出版机会等;也存在一些阻滞因素,包括安全和隐私考量、缺乏兴趣、相应技巧不足且缺乏足够时间学习新技术等[26]。

(四)语言教育和学习

语言教育和学习是社交媒体应用于教育领域最主要的学科类型,尤其是第二语言学习和教育(最多是英语)。已有研究多是基于社会认知和生态学视角。基于社会认知视角,常用的社会建构主义理论认为教学过程是教师、学习者、任务和情境之间的动态互动;生态学视角强调语言教育和学习要基于一定情境的能供性和约束性,是在学习者和任务之间动态、复杂的交互作用中开展的,这和社交媒体的动态化、网络化、多模态特征相适应。这一主题的研究主要包括学校场域的正式语言教育以及广泛的社会场域的非正式语言学习。

社交媒体对课堂中语言教育的影响、基于移动设备支持的社交媒体的真实语用场景、素养发展以及社交媒体对学习者自主性的激发是主要的研究内容。从社交媒体对课堂语言教育的影响来看,一方面是社交媒体对于语言课堂的激励作用,主要关注学习者的动机,探讨社交媒体能否有效激发学习者在语言课堂的积极性和动机[34]。另一方面是对社交媒体辅助的语言课堂和传统课堂的教学效果进行对比研究(通常为实验研究),而不同语言任务、不同水平的语言学习者是重要变量。例如,迪桑(Dizon)基于实验组(使用Facebook)和对照组(传统面对面课堂)的研究发现,实验组的文字流畅度高于对照组,而在句法、语法准确性上没有显著差别[35]。在真实语用场景的研究方面,研究者主要基于情境性学习理论,普遍认同社交媒体为语言学习者提供了观察目标语言的母语使用者的语用行为以及与其交流的真实语用平台,进而提升了语言学习者的语用意识和语言发展[36]。关于社交媒体对学习者素养发展的影响是另一研究话题,主要关注学习者的网络素养、批判性思维的发展、学习者自身对社交媒体作为第二语言学习辅助工具的效能以及是否应被纳入语言课堂的批判性思考等方面。已有研究关于社交媒体如何激发学习者语言学习的自主性主要从两个方面论述:通过提供更自然的人际互动和非正式学习机会促进语言学习者开展更加真实、更具情境性的语言实践;社交媒体为语言课堂提供了支架式学习空间,学习者可以在教师的指导下逐渐掌握学习的主动权[37]。

非正式语言学习和语言使用是另一研究主题,主要包括民族语言的传承和第二语言自我导向学习。前者主要关于多民族国家或移民国家的少数族裔(例如亚裔美国人、非裔美国人)学习民族语言以保持民族认同和民族联结。进一步地,在民族语言学习和使用中,少数族裔的身份认同和民族语言能力的发展成为另一研究内容。第二语言自我导向学习的相关研究包括不同社交媒体如何支持不同语言水平的学习者的第二语言学习,且强调第二语言使用是第二语言学习过程中的重要手段[37]。

对语言教育教师的研究有四个方面:(1)社交媒体支持的职前/职后教师教育项目[38];(2)教师教育项目中对社交媒体如何引入语言课堂的指导[39];(3)在社交媒体支持的课堂中,教师应扮演何种角色,包括教师应如何提供指导以提高学生的学习效能、师生关系等[40];(4)语言教师对社交媒体和语言课堂融合的看法、态度等[41]。

六、基于突现词的研究趋势分析

利用Citespace III中的突现词检测功能,对1 621篇社会科学索引文献的题录信息(标题、摘要、关键词)进行检测,得到25个突现强度最强的短语,见表3。

表3 25个高强度突现词

由表3可知,从突现词来源论文的发表年份来看,均为2007年,这一领域的高频研究主题在15年间保持了一贯性。结合前文对研究主题的分析和表3的突现词及其年份(Begin-End),进一步分析国外该领域的研究趋势演变,可以将其分为四个阶段。第一阶段(2006—2010年),研究主题主要是新兴技术背景Web 2.0支持下,博客对网络社交的影响,以及Web 2.0支持的非正式学习研究。第二阶段(2011—2014年),研究重点是博客、维基百科等社交网站对大学生、青少年的影响以及基于社交媒体的社交行为、协作学习、非正式学习。这一阶段还伴随着社交媒体工具种类的增多和研究人群的扩大。第三阶段(2015—2017年),学校场景扩大到中等教育领域,并且更加关注学习者。从社交媒体种类来看,博客、维基百科的相关研究走向饱和,热度开始减弱;社交媒体应用于语言教育和学习(尤其是英语)的研究受到一定关注;此外,社交媒体如何增益教育成为研究重点;同时,这一时期的研究关注对理论框架的阐发以及对应用模式的总结。第四阶段(2018—2021年),承接上一阶段的研究,新自由主义和技术接受模型是最常使用的理论框架;关于社交媒体应用于教育领域的政策研究开始流行;对学习者的关注度进一步加深,包括对学习者的认识、接受度、自我效能感、参与等方面的细化研究。

七、结论与启示

(一)研究结论

在关于社交媒体在教育领域的应用研究的发文量上,国外研究保持了持续上升趋势,于2009年后开始稳定并逐年上升,2016年后急速上升。从研究主题来看,国外研究主要关注正规学校教育阶段的课程教学、学习者表现、教师教育和教师专业发展以及语言教育和学习。社交媒体之于教学方式、学习者学习的变革是较为高频的研究话题;同时,在这一研究主题上,国外的发文量持续增长,刊载这一主题研究的教育技术类期刊数量较多,且形成了该领域的学术研究网络,已经成为一个较为成熟的研究领域。从学习者类型来看,国外研究涵盖了学校教育阶段的学生、教师以及学校教育之外的成人,研究人群的跨度较大,几乎包含了所有类型的学习者。其中,高等教育领域是国外研究最关注的学段。从社交媒体的类别来看,博客、维基百科是国外早期研究的重要社交媒体种类;随着Facebook、YouTube等新型社交媒体的兴起,国外研究开始转向对新型社交媒体教育应用的研究。从研究范式来看,国外研究多为实证研究范式,研究方法涵盖量化的实验研究、准实验研究、问卷调查等以及质化的民族志、行动研究、基于设计的研究(design based research)、话语分析等方法;理论研究多是基于一定理论视角,尤其是社会建构主义视角,在实证研究的基础上通过对理论的验证、补充等进行理论增殖。

总体来看,经过近20年的学术研究发展,国外关于社交媒体在教育领域的应用研究已具有一定规模且形成了扎实的研究基础。国外研究在研究对象、研究的深度、专门性研究以及研究范式上的优势对国内研究有一定启示。

(二)对国内研究的启示

基于对国外研究的概览性分析,发现国外关于社交媒体教育应用的研究具有研究人群广、针对性的分类研究丰富、关注语言教育和学习以及研究范式丰富这四个特征和经验,未来国内研究也可以从这四个方面实现增殖。

1.扩展研究人群以适应社交媒体在全社会的高普及趋势

据2019年第44次《中国互联网络发展状况统计报告》,我国10~19岁网民占总体网民的20.9%⑤;据2020年新浪微博用户发展报告,用户的低龄化趋势日益明显,“90后”“00后”占比近80%⑥。在中小学生高度卷入社交媒体的现实背景下,探讨社交媒体如何应用于中小学生的教育和学习已具备可能性条件。虽然当前不鼓励手机等电子设备进课堂,但是在智能课堂建设背景下(尤其是平板课堂的开展),如何指导中小学教师有效利用社交媒体辅助课堂教学、让师生交流畅通、提高学生的参与度和学业表现等都是必要的研究问题。同时,社交媒体的便捷性、流行性和内容丰富性可以有效支持成人继续教育,尤其是非正式学习,包括职业学习、兴趣学习、生活常识学习等。未来国内研究应注重探讨社交媒体支持的成人非正式学习实践机制以及社交媒体融入成人继续教育的可能性,扩大社交媒体贯穿终身学习的教育影响力。教师教育领域的相关研究尤其应成为重点:一方面,高校教师如何利用社交媒体促进师范生培养以提升其教学效率和未来教师的社交媒体教学素养是职前教师教育的研究重点;另一方面,在职后教师培训中如何融入社交媒体相关的教学技能、指导教师借助于社交媒体开展教学等问题,也是值得探讨的研究主题。

2.开展不同类型社交媒体的分类研究

不同社交媒体的教育潜能不同,且不同年龄群体的使用偏好不同。微信、QQ等互动类社交媒体能有效支持实时的多用户交流,共享信息、观点和知识,形成联系紧密的学习社群;抖音、b站等视频类社交媒体能以多模态形式有效支持慕课、微课等教学方式;百科、知乎等知识分享类社交媒体则具有知识深度交流,能有效支持基于问题解决的讨论、共同撰写词条、知识的持续追踪等活动。不同年龄群体对不同社交媒体的接受程度、偏好程度、使用程度也有所差异,例如,微博用户群体以“90后”“00后”为主;抖音用户群体以“85后”“90后”“00后”为主。未来研究应针对不同社交媒体类型的教育能供性以及不同年龄群体的使用偏好开展分层分类的应用研究。思想政治教育作为国内研究的一大特色,应进一步探讨微信、微博、QQ、抖音等短视频平台的思想政治教育潜能,利用这些社交媒体工具的高普及性和在青少年群体的流行化,探索思想政治教育的社会化教育手段和融入正规教育的潜能,搭建立体式传播格局[42],发挥社交媒体的传播特性和吸引性优势。

3.探讨社交媒体应用于语言教育和学习的研究

国外研究相当重视社交媒体在语言教育和学习,尤其是第二语言习得中的应用。在国际国内双循环背景下,外语教育和学习以及国家通用语言文字教育和学习越来越重要。一方面,要研究如何利用社交媒体的世界交互功能为各级各类学校的外语教育以及不同年龄对象的外语学习提供真实语用场景和丰富语料库,为教师提供教学方式的辅助工具,为学习者提供自我导向学习的平台。另一方面,推广普及国家通用语言文字是我国语言战略的重点,是铸牢中华民族共同体意识和巩固脱贫攻坚成果的重要助力。在抖音等短视频平台在广大乡村地区、民族地区日益流行的现实条件下,社交媒体支持乡村地区、民族地区学习国家通用语言文字有较大前景。未来研究可以集中于基于社交媒体的国家通用语言文字学习的理论研究、实践机制、实践模式和实践路径等方面的探讨。

4.丰富研究范式,加强研究深度

单一化研究范式不利于一个研究领域的可持续发展,尤其是缺少应用研究、实证研究更不利于教育实践的发展。未来国内研究,一方面要加强基础理论研究,尤其是借助于跨学科视角为相关研究提供扎实、适切的理论视角和分析框架,为社交媒体的教育应用提供理论基础;另一方面要扩大应用研究尤其是实证研究的规模,从“想象层”落实到“实践层”,通过实验研究、调查研究、行动研究等实证研究方法分析社交媒体的教育效果、应用现状和问题等情况,进而总结凝练社交媒体支持的教育模式、不同社交媒体的教育优势、社交媒体应用于各级各类教育的实践框架等,为更大规模的社交媒体教育应用实践提供操作性指南和典型案例指导。

总的来看,社交媒体和教育的深度融合是实践趋势。学术研究无法回避这一趋势,应在已有研究成果的基础上,进一步扩大研究对象群体以适应社交媒体在全年龄范围的逐渐普及的现实;加强对不同社交媒体工具的教育能供性的分类分层研究,以更大程度发挥不同社交媒体对不同教育阶段、不同学科以及学校教育外的教育潜能;加强基础理论建构并扩大实证研究范式为主的应用研究,为社交媒体的教育应用提供实证依据和典型案例指导。

注释:

①数据来源:http://www.cac.gov.cn/2020-04/27/c-1589535470378587.htm.

②数据来源:https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/.

③来源:https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media.

④数据来源:https://ourworldindata.org/rise-of-social-media.

⑤数据来源:http://www.cac.gov.cn/2019-08/30/c-1124938750.htm.

⑥数据来源:https://data.weibo.com/report/reportDetail?id=456.

注:*为高共引论文,·为高被引论文。