指向“教-学-评”一致性的初中地理单元教学实践

——以“中国农业”为例

刘清玉 陈俊英

(福建教育学院,福建 福州 350025)

2022 年4 月颁布的义务教育课程方案和课程标准在立德树人中发挥关键作用,明确了义务教育阶段时代新人培养的具体要求,课程标准强化了育人功能。《义务教育地理课程标准(2022 年版)》(以下简称为“新课标”)是以坚持育人为本,确定基于核心素养培育的课程目标[1],以核心素养培育为目标的教学需要推进课堂教学改革,转变成为以学生为中心的教学方式。单元教学是学科教育落实立德树人、发展素质教育、深化课程改革的必然要求,也是促进核心素养在课堂教学中落地生根的重要策略,教师的教、学生的学及教学评价都是为促进学生核心素养培育的目标。指向“教-学-评”一致性单元设计教学实施,能整体性贯通思考地理教学内容、核心素养、学业质量水平的相关要求和标准,能有效地落实教学目标,达成地理学业质量要求。本文以“中国农业”单元为例分析如何实施指向“教-学-评”一致性的教学实践,以提高课堂教学效率,实现有效教学,达到培育学生的核心素养的目的。

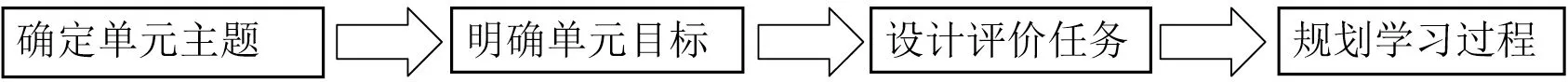

指向教学评一致性的教学设计的一般思路是:评价任务设计先于教学活动设计,常被称为“逆向设计”,设计的起点是“学生的学”不是“教师教”,以目标为统领,把评价任务嵌入学习活动全过程,流程如下图(图1):

图1 单元教学流程

一、确定单元主题

单元教学是围绕一定主题展开的,不同的类型的单元教学有不同的单元主题,单元主题的选择不同对学生学习的意义和价值也不同。[2]单元主题是单元教学设计的核心,也是教学情境的重要依托。[3]主题的确定不仅要关注知识,还要重视价值观的养成和学科能力的发展,以体现学科育人价值。单元教学主题遴选需要依据课程标准、分析教材与学情,对教材内容进行梳理和整合后确定。

农业是“我们的衣食之源”,农业发展与土地资源密切相关。新课标中“中国农业”相关的内容要求为:“运用地图和相关资料,描述中国土地资源的主要特征,举例说明土地资源与人们生产生活的关系,认识开发、利用、保护土地资源的重要意义。”“借助地图和相关资源,举例描述中国农业生产活动的分布,并用实例说明科学技术在产业发展中的重要作用。”此要求和《义务教育课程标准(2011 年)》相比,更重视对学生核心素养的培育,降低了课程难度[4],体现在:不再要求“说出农业分布的特点”和“举例说明因地制宜必要性”,在新课标的内容要求特别对地图工具的运用。

与“中国农业”相对应教材(人教版)内容主要有:“土地利用类型齐全,耕地比重小,地区分布不均、合理利用每一寸土地、我国农业的地区分布、发展农业要因地制宜、走科技强农之路”。因此,进行单元教学设计时,需要依据新课标内容要求对教材中的内容进行删减、整合处理。

从学生学情来看“中国农业”为人教版八年级上册的学习内容,八年级的学生一是对农业有一定的认识,小学道德与法治课程中学习过“农业是我们的衣食之源”;二是学生经过七年级地理的学习,掌握了地图的基本知识和读图方法,养成读图习惯;在世界地理的东南亚、欧洲西部、澳洲、美洲中学习一些农业知识,具有一定的综合思维分析能力,在教学中还需不断地借助地图工具,培养用图的习惯,提高综合思维和区域认知能力,对人类活动和地理环境之间秉持正确的价值观,培育人地协调观。

综合以上分析,确定该单元主题为“丰盈餐桌”。本单元的设计思路是:“我们每天餐桌上丰富的食物来源是农业,因我国土地类型多样,不同土地类型发展相应种植业、畜牧业、渔业、林业,分别为我们提供了粮、肉、蛋、奶、鱼等不同食品;由于环境差异形成农业类型不同,也形成南北饮食的差异;由于科技发展,食物无论是数量上还是品种上都变丰富了,餐桌更丰盈。”

二、明确单元目标

单元目标是学生在教师指导下完成某项学习任务后应达到的质量标准,在方向上对教学活动设计起指导作用,并为教学评价的开发和实施提供依据[5]。课程标准是确定单元目标的依据之一,课程标准中的目标相对来说比较概括、抽象,故需要教师学会专业地思考,将课程标准的内容分解转化为清晰的、可教的、可检测的学习结果。分解细化课标时应:根据行为动词提供教学策略、明确学生学习的达标程度。同时教师备课时要用课程视角去解读教材,将教材中相关内容的进行知识结构化,且与指向的学科核心素养目标对接。农业生产活动离不开土地资源,土地资源作为一种可再生的自然资源,土地资源的开发利用是否合理影响着农业的发展;因此,根据新课标中的关于土地资源和农业生产的内容要求,整合教材中“土地资源”和“农业”的内容为“中国农业”教学单元,单元目标确定如表1。

表1 单元目标(3 课时)

三、设计评价任务

新课标提出要体现“教—学—评”一致性,综合运用过程性评价、终结性评价等评价方式,让学生在自评、互评的过程中学会反思和自我改进,使评价真正成为教育过程的组成部分。[1]学习目标是学生在教师指导下完成某项学习任务后应达到的质量标准,评价任务是用于检测学生学习目标达成情况。“教—学—评”一致性的评价是嵌入教学活动中、贯穿整个课堂教学过程,通过评价可知学生是否产生了如学习目标所期待的变化,教师可不断了解学生的目标达成情况[6],教师根据评价信息来调整教学节奏,因此也被称为“促进学习的评价”。评价任务的设计时:匹配学习目标、坚持学生立场(学生学了什么?学到什么程度)、便于教师收集学习信息。评价任务设计如表2:

表2 评价任务表

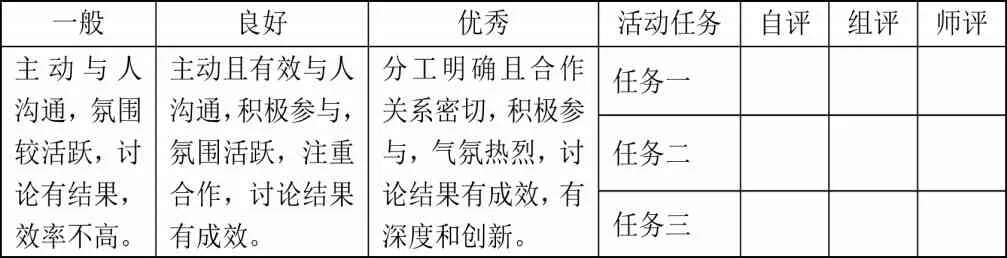

具体操作方式为:自主学习的评价是以完成学历案中随堂检测题作为评价依据,等级分为优秀(全部正确)、良好(基本正确)和一般(有一定错误,及时订正)。表现性任务的评价方式需提供相应的评价量规(见表3),采用通用版的评价量规。通用的评价量规是每学期开学初就提供给学生,让学生明白小组探究活动中应该怎么进行分工合作并积极参与小组活动。目的是评价学生在解决地理问题过程中表现出来的关键品格和必备能力,通过观察学习活动中学生的表现调整学习进程。[7]

表3 表现性评价量规

四、规划学习过程

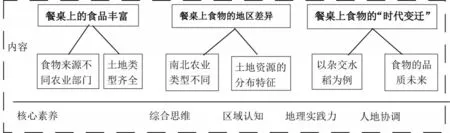

教学过程的规划是基于教学目标,整个过程中嵌入评价任务,用评价来调整教与学,帮助学生达成目标。评价设计先于教学设计,评价任务的设计先于教学活动的设计,教师在设计教学活动的时候就可以嵌入评价任务,把评价任务作为教学活动的主要组成部分,教师可以这样理解,教学活动同时是评价任务的呈现与实施,学习活动同时是评价任务的理解与完成。从教学的角度看,实现“评价”与“教学”的整合。依据学习目标和评价任务安排教学环节,教师采用活动任务的方式来设计教学过程,建立教学框架,落实教学细节;创设情境,培养学生在真实性情境中运用知识解决问题。本单元创设的单元情境及内容结构如下(图2):

图2 “丰盈餐桌”的教学线索

单元情境:今天的中国,不仅是世界最大的粮食生产国,也是世界最大的肉类、水产品、禽蛋、蔬菜和水果生产国。明明(在福州)和允允(在北京)对比自家年夜饭的菜谱发现地方特色差异比较大;而明明的爷爷通过餐桌上食物丰盈程度对比,则感叹现在一日三餐的食物丰富、生活幸福,新中国成立70 多年来,从吃不饱到吃得饱再到吃得好,近14 亿人的口腹之欲得到充分满足,它带来的幸福感和获得感,让全世界信服。

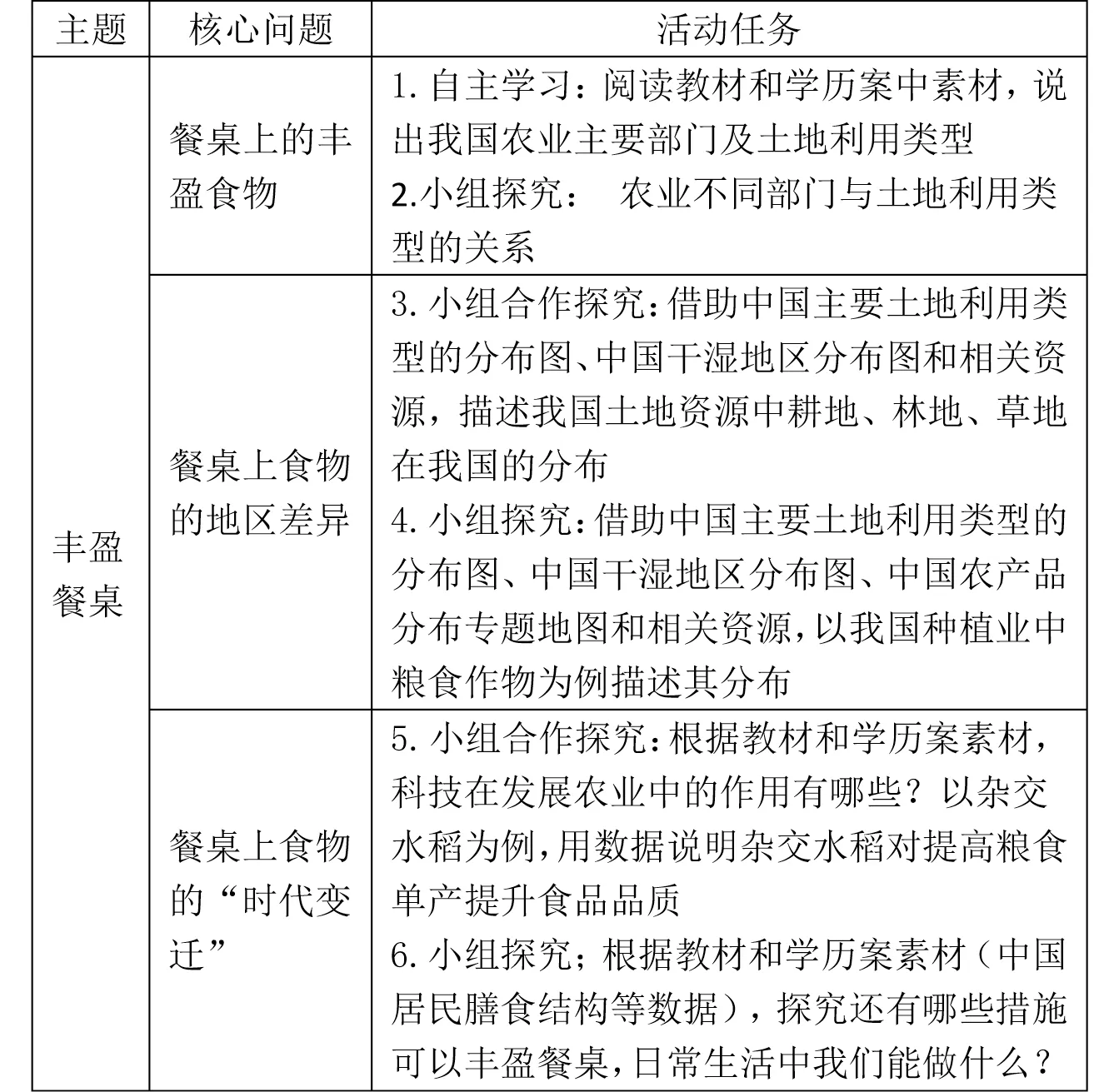

依据课标,根据单元情境对学习内容进行重构与整合,本着让教师们充分利用教材又不局限于教材的情况下,规划的学习活动如下表(见表4)。

表4 学习活动表

五、结语

在“教—学—评”一致性理念引领下,注重学习目标的设计,把课程标准通过分解或细化等措施变为可教、可学、可测的目标;教学评价先于学习活动的设计,并贯穿学习全过程;在问题解决过程中开展自主、合作、探究,学生在学习活动需要教师适时适当地指导,提供学习支持,学生在自评、互评的过程中学会反思和自我改进,实现真实学习的发生。通过素材情境活动等让教学、学习与评价围绕教学目标展开,使教、学、评直接指向单元目标,对提高课堂教学效率,激发学生学习兴趣,培育学生核心素养有着关键的作用。本文用“中国农业”为例进行教学设计尝试,试图运用情境素材,通过确定单元主题—明确单元目标—设计评价任务—规划学习过程四个环节来进行一线教学实践提供一个思路。

——依托《课程标准》的二轮复习策略