苏州市2014—2020年流感季节传染病死亡状况分析

沈腊梅,黄春妍,张 钧,王临池,海 波,陆 艳

传染病死亡数据的研究,可为传染病防治以及卫生管理规划的制定提供重要依据[1-2]。疾病大多具有季节性,与气象环境因素有关,受到气候变化的影响,传染病与季节因素有一定关联[1]。流感季节是传染病的高发时期,本研究对苏州市2014—2020年流感季节(9月至次年4月)传染病死亡情况进行分析,旨在探讨苏州市流感季节传染病死亡状况、规律及新冠疫情对其变化的影响,为合理制订传染病防控措施,确保重点人群的传染病防制提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 资料来源

本研究以苏州市户籍人口为监测人群,死亡资料采用苏州市疾病预防控制中心2014—2020年的死亡信息,基本信息包括姓名、性别、出生日期、民族、婚姻、文化程度、职业等;死亡信息包括死亡原因(直接死因、间接死因、根本死因以及其他重要医学情况)、死亡日期、死亡地点等,诊断信息包括疾病最高诊断单位、疾病最高诊断依据等内容。人口资料来自苏州市公安局。

1.2 方法

依据国际疾病分类第十版(International Classic Fication of Diseases 10,ICD-10)中的疾病分类[2],进行死因分类及编码。本次研究主要用到的疾病(编码)包括结核病(A15-A18,B90)、病毒性肝炎(B15-B19)、败血症(A40-A41) 、皮肤病(B00-B02)、肠道传染病(A00-A02,A04-A09)、艾滋病等性传播疾病(A50-A64,B20-B24)、脑膜炎类疾病(A39,A87)、病毒性脑炎(A85-A86)等传染病。整理居民死亡信息资料,运用描述流行病学方法,分析粗死亡率、分性别死亡率和年龄组死亡率。以2010年全国人口普查数为标准,计算标准化死亡率,以此来比较消除人口结构老化影响以后的死亡率变化。

1.3 质量控制

各级疾病预防控制中心定期组织基层工作人员参加业务培训,并开展现场指导。区县级疾病预防控制中心严格审核死亡医学证明书的质量,发现错漏项联系更正;每季度对县级及以上医疗机构开展死因监测督导工作。苏州市疾病预防控制中心每半年开展漏报调查和填报质量核查工作。为确保监测数据的完整性,苏州市疾病预防控制中心定期与妇保、公安、民政等部门比对数据,每3年开展覆盖全市的死因漏报调查工作,漏报率均<5%。

1.4 统计学处理

采用 Excel 2010 和 SPSS 22.0统计学软件分析数据。利用Excel有关功能进行分类统计(如年龄段和性别),计算死亡率。不同人群的传染病死亡率比较采用χ2检验;对死亡率变化进行χ2趋势检验。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 传染病总死亡情况

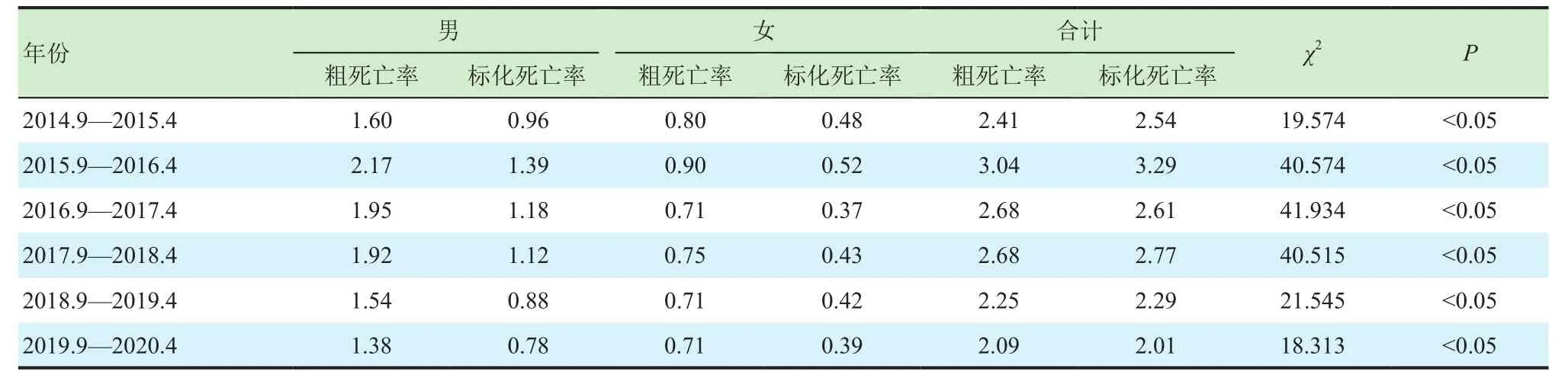

苏州市 2014—2020年流感季节(9月至次年 4月)传染病粗死亡率依次为 2.41/105、3.04/105、2.68/105、2.68/105、2.25/105、2.09/105,标化死亡率从低到高依次是 2.54/105、3.29/105、2.61/105、2.77/105、2.29/105、2.01/105,除了女性(χ2趋势 =1.759,P>0.05),传染病粗死亡率都随着时间变化呈总体趋势下降(其中,男性:χ2趋势=17.394,P<0.05),差异有统计学意义。各年份男性粗死亡率和标化死亡率均高于女性粗死亡率和标化死亡率,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 苏州市2014—2020年流感季节居民传染病死亡率及标化死亡率(1/105)

2.2 传染病死亡率的年龄分布和性别分布

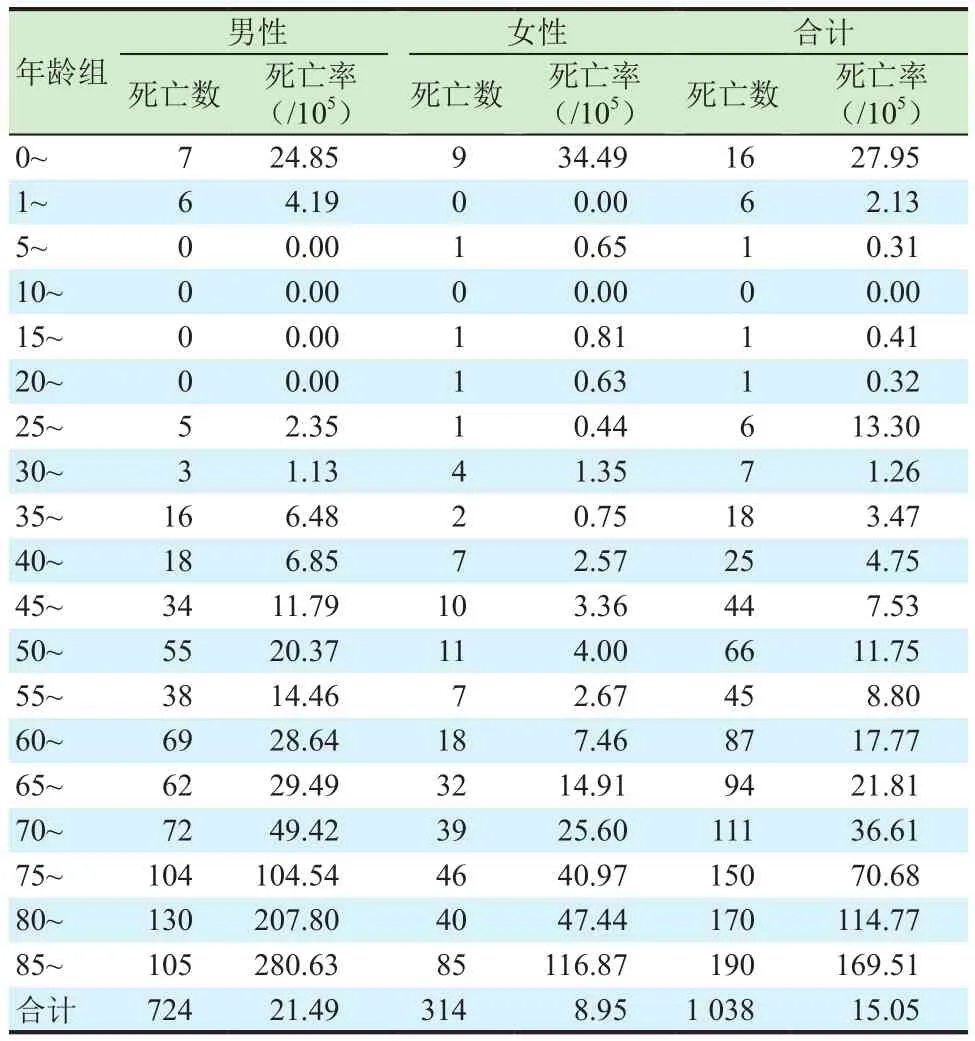

苏州市2014—2020年流感季节(9月至次年4月)年龄别总死亡率曲线呈不规则“波浪”型。青少年期(15岁以前)中,5岁以下死亡率较高,其中0岁组死亡率最高,达27.95/105。15~59岁的各年龄组死亡率呈“波浪型”起伏,其中25岁组死亡率最高,达13.30/105。60岁以后死亡率随年龄增长而递增,上升幅度加大;85岁年龄组死亡率最高,达169.51/105。从各年龄组男女性别比来看,男性除0岁组和5~34岁组以外,其他各年龄组的死亡率均高于女性;其中35岁年龄组性别比较高。见表2。

表2 2014—2020年流感季节苏州市传染病年龄性别死亡率情况

2.3 2015—2020年1—4月苏州市传染病死亡波动情况

本研究选择2015—2020年1—4月的数据,主要目的是为了将前五年同一时间段传染病死亡率与2020年1—4月(新冠肺炎疫情管控期间)进行对比分析。结果显示,2015—2020年1—4月苏州市传染病的粗死亡率和标化死亡率,除了在2015—2018年同时期呈“W”字型波动,2019年之后同时期粗死亡率和标化死亡率逐渐下降,特别是2020年1—4月(新冠肺炎疫情强制管控期间)与前五年相比,无论男性还是女性,苏州市传染病粗死亡率和标化死亡率均处于较低水平。疫情强制管控期间,2020年苏州市传染病的粗死亡率和标化死亡率分别下降0.216%和0.283%,男性降幅略高于女性。见表3。

表3 2015—2020年的1—4月苏州市传染病死亡率及波动情况(/105)

3 讨论

本次研究结果表明,苏州市2014—2020年流感季节(9月至次年4月)传染病死亡情况虽有波动但总体处于下降趋势,此结果与孟州市[5]传染病死亡情况较一致。2019年9月至2020年4月这一时间段的传染病死亡情况较以往同时段略有下降,特别是2020年1—4月(新冠肺炎疫情强制管控期间)与前五年同时段相比,苏州市传染病死亡率均处于最低水平,且2020年第1周的传染病死亡情况达到最低值。江苏省调整为三级响应后,传染病死亡情况略有上升但还是低于历史同期水平。这说明受新冠肺炎疫情的影响,一是政府部门加大疫情期间管控力度,同时禁止人员聚集性活动,加强公共场所管控,以及进行科普宣教等[6];二是让人民群众加强了传染病自我防控意识,如与人接触减少、出门戴口罩、注意手卫生、室内勤开窗通风和消毒等,去医院就诊次数减少也一定程度减少了院内交叉感染,从而一定程度上影响本地区因传染病死亡的人数。

有文献[7]研究表明,新冠肺炎疫情管控期间,传染病死亡率低于预期死亡水平。苏州市某地研究[8]亦发现,呼吸系统疾病死因于2020年2月有着较明显的下降,和疫情期间的严格管理有关。这与本文研究的新冠肺炎疫情期间苏州市流感季节即呼吸系统疾病流行时期传染病死亡情况有相似的结论,但又有不同,在于前者只涉及呼吸系统疾病死亡情况,本文研究包括所有种类传染病死亡情况。也有研究[9]表明,新冠肺炎疫情期间一些其他传染病的报告率降低,而死亡率升高,新冠肺炎疫情对传染病死亡率的影响尚需进一步研究考证。

对死亡率进行分年龄别、性别水平分析,可反映当地的医疗卫生水平[10]。本研究显示,青少年期(15岁以下)传染病死亡率总体占比较低,但其中5岁以下年龄组传染病死亡率较高,此结果与全球研究儿童死亡原因大体一致[11],且随着年龄增长死亡率逐渐降低。说明要加强学龄前儿童的预防保健工作,特别是传染病防制,改善儿童医疗条件,将苏州市儿童的健康水平进一步提高。中青年期(15~59岁)传染病死亡率主要是25岁组和50岁组较高,说明还需对此年龄段人群加强传染病知识宣教。老年期(60岁以上)传染病死亡率逐步上升,说明人口老龄化一定程度影响着传染病死亡率[12]。中国老年人多,老年人的机体免疫功能弱,是传染病的易感人群和高危易发人群[13],同时老年人还易受到慢性病的威胁。所以除了加强老年人慢性病防治,还要重点提高老年人传染病健康素养水平,增强个人防护意识和养成良好的卫生习惯,有利于降低出现传染病的概率[14]。

死亡疾病有性别差异的原因有很多[15]。可能因为是不同性别在职业、生活方式等多方面有所差异;男性同女性相比,从事的职业较容易接触暴露因素,且承担的社会压力相对较大[16]。苏州市2014—2020年流感季节中男性群体传染病死亡率普遍高于女性,此研究结果与北京市传染病死亡负担的分析结果一致[1]。男性群体特别是35岁年龄组应成为苏州市传染病防制的重点人群,应对其做好如何预防传染病、养成良好的生活方式方面的健康宣教,并给予心理疏导。同时在各种传染病宣传日活动中,宣传对象范围要重点放在男性群体中。

本研究属于观察性研究,简单分析了苏州市流感季节包括疫情防控期间传染病死亡率的变化,目的是初步了解苏州市流感季节居民传染病死亡状况及新冠肺炎疫情对传染病死亡的影响,为科学防控提供数据支持。目前国内外对流感季节传染病死亡分析的研究较少,乌克兰[17]只研究了流感在流感季节的死亡情况会加重,而本文研究传染病死亡考虑到了流感季节这因素,是本文的创新之处;但影响流感季节传染病死亡率变化的因素很多,此研究暂未开展深层次的影响因素分析,是本文的不足之处。

综上所述,苏州市在传染病防控方面是有一定成效的,特别是在流感季节传染病死亡情况较以往历史时期都有所较少。新冠肺炎疫情也间接改变了居民的生活方式和传染病防控意识。但本地区传染病防制工作任重道远,还需重点分年龄段和性别关注,特别是婴幼儿和老龄人口、男性群体的传染病防制策略。