揿针联合中药治疗肺经蕴热型慢性鼻炎的临床疗效观察

邱歆莹, 薛珊珊, 孙炘宸, 吴拥军

慢性鼻炎是由鼻黏膜及黏膜下层病变导致的慢性非特异性炎症,主要临床表现为鼻塞、流涕,可伴有头昏头痛、嗅觉减退,局部有鼻黏膜增厚或肿胀、下鼻甲肿大、鼻分泌物增多等体征。慢性鼻炎的发病与职业环境、空气污染及生活习惯等相关[1]。近年来,慢性鼻炎的发病率逐渐升高,且其病程长、易反复的特点,严重影响了患者的生活质量[2]。对于慢性鼻炎的治疗,西医主张采用鼻用激素药物,需长期用药,疗效一般,不良反应较多,停药后易复发。揿针疗法是指将针体浅刺并固定于腧穴皮内或皮下,以能够长久留针,通过持续刺激而起治疗作用的方式[3]。揿针联合中药治疗慢性鼻炎,运用了中医药内外兼治的疗法。本研究通过揿针联合中药治疗肺经蕴热型慢性鼻炎,并与布地奈德鼻喷雾剂喷鼻治疗进行比较,探讨其疗效差异。

1 对象与方法

1.1研究对象 选择2021年4月至2022年4月南京中医药大学附属医院耳鼻喉科收治的肺经蕴热型慢性鼻炎患者60例,采用随机数字表法将其分为观察组和对照组,每组30例。两组性别、年龄、病程等基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。本研究获医院医学伦理委员会批准(2022NL-079-02)。

表1 两组基线资料比较

1.2诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 符合《耳鼻咽喉头颈外科学》[4]中慢性鼻炎的诊断标准。症状:交替性、间歇性鼻塞,运动、劳动、温暖、白天时鼻塞症状减轻,静坐、寒冷、睡眠时症状加重,伴随鼻根部不舒适、闭塞性鼻音、嗅觉减退、头痛等。体征:鼻黏膜呈淡红色,可无明显充血,对血管收缩剂敏感。双侧下鼻甲肿胀,下鼻甲柔软有弹性、湿润、光滑,鼻道内有分泌物。

1.2.2 中医辨证标准 参照《中医耳鼻咽喉科常见病诊疗指南》[5]中鼻窒肺经蕴热证标准。主症:鼻塞时轻时重,或交替性鼻塞,鼻涕色黄量少,鼻气灼热。鼻黏膜充血肿胀,表面光滑,柔软有弹性。兼症:可伴有口干,咳嗽痰黄。舌脉:舌红,苔薄黄,脉数。

1.3纳入与排除标准 纳入标准:(1)符合上述关于肺经蕴热型慢性鼻炎的诊断标准;(2)既往体健,未使用其他治疗方法或已经停止治疗1个月以上;(3)病程>1个月;(4)年龄18~80岁。排除标准:(1)外鼻畸形、前鼻孔狭窄或鼻中隔偏曲者;(2)合并鼻窦炎、鼻内肿物或其他鼻内黏膜病变者;(3)妊娠、哺乳期妇女;(4)伴有其他呼吸系统疾病者;(5)有药物滥用病史者;(6)对针具或胶布有过敏者;(7)局部皮肤破损、溃疡、瘢痕体质或有皮肤病者。

1.4治疗方法 (1)观察组予揿针联合中药口服治疗。中药汤剂组成:桑叶10 g,菊花10 g,桑白皮10 g,白芷10 g,辛夷10 g,薄荷6 g,金荞麦10 g,鸭跖草10 g,荆芥10 g,羌活10 g。水煎服,1剂(200 ml)/d,早晚各1次。揿针治疗:以“鼻三针”为选穴,即印堂穴、双侧迎香穴和双侧鼻通穴,共5个穴位。采用华佗牌揿针,印堂穴所用揿针规格为0.22 mm×1.30 mm,迎香、鼻通穴所用揿针规格为0.20 mm×0.80 mm。操作方法:指压定穴,局部常规碘伏消毒,待碘伏干燥后施以揿针,将针尖对准穴位,垂直刺入,平贴于皮肤,指腹按压固定。1次/1周,每次留针3 d。嘱每日早、中、晚各按压穴位5 min,以酸胀感为度。注意检查局部皮肤情况,防止感染。14 d为1个疗程,共治疗2个疗程。(2)对照组采用布地奈德鼻喷雾剂(雷诺考特,上海强生制药有限公司)喷鼻,2揿/次,2次/d。14 d为1个疗程,共治疗2个疗程。

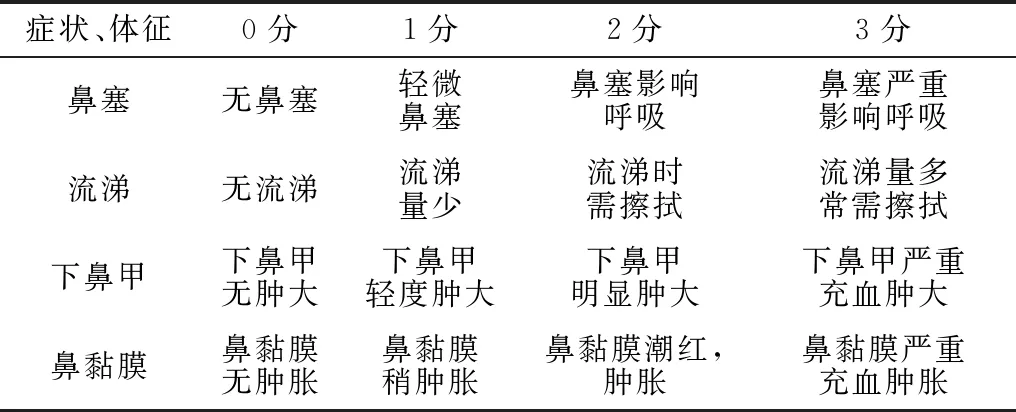

1.5疗效判定 (1)症状、体征评分:参考《中医耳鼻喉科病证诊断疗效标准》[6]制定的症状、体征评分量表(见表2),于治疗后第14、28天进行评分。(2)疗效评价:参照《中医耳鼻喉科病证诊断疗效标准》[6]制定的疗效评价标准,治愈,鼻塞、流涕等症状消失,下鼻甲及黏膜无明显异常,3个月未复发;显效,鼻塞、流涕症状明显改善,下鼻甲及黏膜肿胀明显减轻;有效,鼻塞、流涕症状较前减轻,下鼻甲及黏膜较前改善或改善不明显;无效,症状、体征均无改善。总有效率=(痊愈+显效+有效)/总例数×100%。(3)两组治疗后6个月内的复发情况。(4)两组治疗期间不良反应发生情况。

表2 两组不同时间点症状、体征评分比较

表2 症状、体征评分量表

2 结果

2.1两组不同时间点症状、体征评分比较 两组治疗后症状、体征评分均呈下降趋势,治疗后14 d和28 d的评分均较同组治疗前显著降低(P<0.05),但两组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组临床疗效比较(n)

2.2两组临床疗效比较 两组临床疗效相当,总有效率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

2.3两组复发情况比较 在治疗后6个月,观察组复发次数低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组复发率低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 两组复发情况比较

2.4两组不良反应发生情况比较 在治疗期间,观察组出现大便变稀3例;对照组出现鼻腔干燥感5例,鼻出血2例。观察组不良反应发生率低于对照组,但差异无统计学意义(10.00% vs 23.33%;χ2=1.920,P=0.166)。

3 讨论

3.1慢性鼻炎中医学中属于“鼻窒病”范畴。近年来随着中医药的发展,中医药治疗鼻病也获得较大进展,针灸、中药等治疗方式被逐渐推广运用。有临床研究表明,针灸、中药治疗鼻病可获得较好的临床疗效。蒙逖航等[7]采用自拟针灸处方治疗常年性变应性鼻炎,获得良好的远期疗效。田秀娟等[8]采用揿针联合口服中药治疗虚寒型过敏性鼻炎取得了与布地奈德鼻喷雾剂联合氯雷他定相近的近期疗效,且前者的远期疗效更佳。叶一骏[9]的研究也发现,鼻三针联合中药治疗小儿肺经伏热证变应性鼻炎较单纯中药治疗的疗效更优。丁芬和王成云[10]发现,温针灸联合中药治疗慢性鼻窦炎可显著降低炎症细胞因子白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6)、肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、超敏C-反应蛋白(high-sensitivity C-reactive protein,hsCRP)水平。

3.2本次研究结果表明,揿针联合口服中药治疗肺经蕴热型慢性鼻炎的疗效与布地奈德鼻喷雾剂相当,两组治疗后症状、体征均获得改善,总有效率均在90%以上,差异无统计学意义(P>0.05)。笔者分析原因认为:一方面,肺经蕴热型慢性鼻炎的病机为外邪侵袭,病愈邪去未尽,蕴于肺经,久而化热,上灼鼻窍,而致壅塞。当治以清泄肺热,宣通鼻窍。本研究以吴拥军教授的自拟验方进行治疗,其方义以桑叶、菊花、桑白皮为君药,药性轻清升浮,主清泄肺热;以白芷、辛夷、荆芥、羌活为臣药,白芷、辛夷主宣通鼻窍,荆芥、羌活辛温解表;以薄荷、金荞麦、鸭跖草为佐助药,金荞麦、鸭跖草清头面部热,薄荷清利头目兼为引经药。现代药理研究明确了桑叶、菊花、桑白皮、白芷、辛夷、荆芥、羌活、薄荷、金荞麦、鸭跖草均有不同程度的抗炎作用,部分药物具有良好的抑菌作用[11-20]。揿针可通过浅刺皮部,激起络脉之气保卫机体,抵御外邪,并通过经络沟通内外,调和气血。揿针疗法在临床中可治疗多种急慢性疾病,也用于患者术前、术后的全身调护,常作为辅助治疗手段。本次研究选穴印堂、迎香和鼻通,沿用自靳瑞教授的“鼻三针”,此为治疗鼻病的效穴[21]。印堂穴主固护卫气,宣通鼻窍,调和经络;鼻通穴、迎香穴主清热散风、宣通鼻窍,同中药联用增强了清泄肺热,有宣通鼻窍的效用。

3.3本研究还发现,大部分患者在第1天行揿针治疗即刻自诉感鼻腔通畅感,但查体未见鼻腔解剖情况有改变。相似的,在治疗后第14、28天,患者鼻塞评分与鼻甲、鼻黏膜评分亦并非呈绝对一致。这一现象反映了鼻塞症状具有主客观分离的情况,故推测神经调节机制参与了揿针的作用机制。揿针操作时,由迎香穴、鼻通穴体表皮肤位置向下按压,深度可达1 cm。一方面,针刺引起的机械刺激由黏膜下三叉神经传入,直接或间接激发了瞬态受体电位M型家族成员8(transient receptor potential melastatin subtype 8,TRPM8)受体,使患者产生鼻腔通畅感[22]。另一方面,按压的动作可令鼻腔外侧局部血流状态短暂变化,局部小血管被暂时挤压缺血,这种血流变化也可能对TRPM8受体进行了刺激,从而产生鼻腔通畅感。此外,不排除揿针治疗慢性鼻炎的作用机制与神经-体液调节相关[23],其可能机制为局部痛觉感受器受机械刺激、针体腐蚀产生微电流,引起神经系统调控局部效应细胞释放相关抗炎因子、神经递质等,使鼻腔局部毛细血管收缩,减轻局部黏膜炎性肿胀,缓解鼻塞、流涕的症状。在治疗过程中,中药起到清泄肺热、宣通鼻窍的作用,不仅能缓解鼻塞、流涕症状,减轻鼻甲肿大、黏膜肿胀体征,还能使部分患者的头面部疖肿、便秘、咽干得到改善。

3.4本研究也给笔者带来了一些思考:(1)目前揿针的相关临床研究中,揿针的留针时间和使用频率不相一致,尚未制定规范的标准以平衡疗效与安全性,需要进一步深入研究来获得更多的临床数据。(2)本研究未能对患者的远期疗效进行观察。(3)基于中医整体观,可进一步深入研究揿针联合中药调节患者机体的效果及其机制。

综上所述,揿针联合口服中药治疗肺经蕴热型慢性鼻炎疗效良好,与布地奈德鼻喷雾剂效果相当。此外,揿针治疗可使患者产生“即刻”的鼻腔通畅感,联用中药治疗还能使患者鼻塞、流涕症状好转的同时,改善肺经蕴热辨证下部分患者存在的头面部热、便秘等兼症,有利于患者的生活质量与身心健康。