60 kg/m钢轨15号单式同侧道岔设计

赵晨

铁科(北京)轨道装备技术有限公司,北京 102202

普通单开道岔主线为直线方向,侧线由主线向左侧或右侧岔出,而单式同侧道岔的主线向同侧分为两条支路,辙叉理论中心偏于主线轨线的延长线之外。由于其自身结构特点,单式同侧道岔在加工工艺上需考虑其曲线线形对工艺路线、铣削加工方法及工装刀具的影响,且较普通单开道岔更难铺设,在转辙器及辙叉部分更容易形成较大的结构不平顺。

为了克服这些问题,我国以大量普通道岔的设计和铺设经验为基础进行结构优化和技术创新,力求在曲线路段上铺设符合运营条件的道岔。在曲线路段上铺设道岔有三种方法。

方法一:将曲线路段的一部分取直,然后在直线路段上铺设普通道岔。这种方法只需要改动线路平面,而无需改动道岔平面。

方法二:利用现有的单开道岔转辙器和辙叉铺设曲线路段的道岔。这种方法线路平面及道岔平面都需要改动。

方法三:铺设曲线转辙器和曲线辙叉组成的曲线道岔,只需要设计曲线道岔的主线半径,使之与线路曲线半径一致,就可以将道岔铺设在线路上的任何位置,不需要改动线路平面[1]。

国家铁道试验中心大环线和小环线均为曲线,并需要在指定位置过渡,因此需采用方法三的方式设计并铺设曲线道岔。本文根据该线路实际情况,为满足不需人为挪轨即可同时运行的需求,同时满足其曲线半径和运营速度要求,对15 号单式同侧道岔进行设计。

1 运营条件与技术条件

1.1 线路运营条件

国家铁道试验中心既有线路大环线的曲线半径为1 432.39 m,允许速度为160 km/h;小环线曲线半径为600 m,允许速度为80 km/h。正线采用60 kg/m 钢轨,轨距为1 435 mm 标准轨距,因此道岔基本轨、导轨也使用60 kg/m钢轨。

道岔的轨下基础采用混凝土岔枕和有砟道床,要求行驶列车轴重不大于25 t。

1.2 轨底坡及其过渡

为了改善轮轨接触关系,世界上的高速铁路大多采用1∶40 和1∶20 两种轨底坡,我国高速铁路区间线路均使用1965 年修正的1∶40 轨底坡。为了满足车辆横向平稳性、舒适性等指标,减小车轮磨耗,道岔基本轨、导轨须要与区间线路保持一致,设置1∶40 的轨底坡[2-3]。

翼轨采用60TY1 钢轨,前端对翼轨轨头进行机加工并扭转1∶40 的角度,以保证与标准60 kg/m 导轨连接。尖轨、心轨选用具有1∶40 轨顶坡的60AT2 钢轨,钢轨跟端经过热锻压后按1∶40 的角度扭转。扭转角度允许偏差为±(1∶320)。

1.3 扣件系统

道岔采用双层弹性分开式Ⅱ型弹条扣件系统,单个弹条扣压力为10~ 11 kN。钢轨轨下及辙叉下设置5 mm 厚橡胶垫板(特殊位置除外),配M24 螺栓、平垫圈、盖形螺母与铁垫板连接。

铁垫板与岔枕间设20 mm 厚橡胶垫板,用螺栓连接。岔枕内预埋套管,铁垫板与岔枕螺栓间设有盖板、复合定位套及缓冲调距块。更换不同号数轨距块和不同号数缓冲调距块两种方式都可以调整轨距[4],既可单独调距,也可联合调整。对于空间狭小部位,采用刚性扣板扣压钢轨。

2 道岔平面线形方案设计

2.1 平面形式对侧向通过速度的影响

列车以一定的速度运行时,在道岔侧线上产生的横向力的影响用三个安全参数来表示,分别为动能损失ω、未被平衡的离心力加速度α、未被平衡的离心力加速度增量ψ。其危害主要表现在两方面:不利于列车运行的稳定性,降低旅客舒适度和行车安全性;不利于道岔结构的稳定性,加速道岔零部件磨损。因此,在确定道岔侧向平面时,须使各项参数不超过规定的限值,以将其危害控制在一定程度[5-6]。

设计15号单式同侧道岔时,在小环线曲线半径确定的前提下,根据通过速度可得出容许冲击角数值。在合理的冲击角范围内,最终选取合适的基本轨端头位置和基本轨前端长q,以增加尖轨尖端的厚度。根据设计所得的冲击角对道岔安全参数进行核定,计算结果见表1。其中过岔速度80 km/h。

表1 小环线曲线道岔安全参数核定

2.2 转辙器平面形式

2.2.1 尖轨长度

曲线尖轨前部按半切线型设计。尖轨尖端至其后一根岔枕的距离为120 mm,考虑到尖轨伸缩和安装辊轮滑床板的需要,尖轨长度以最小轮缘槽65 mm 控制,不考虑尖轨跟端结构的限制。同时,为减小尖轨牵引点后的不足位移,尖轨长度应尽量缩短。最终计算确定道岔尖轨长度为17 823 mm。

2.2.2 基本轨前端长

从机车内接条件、岔枕布置、养护维修等方面综合考虑,基本轨前端长取1 955 mm。

2.3 辙叉平面形式

选用双曲线型辙叉,采用单肢弹性可弯心轨结构。

辙叉咽喉选择在转辙机动程容许范围内,不宜过宽,以免不必要地增加辙叉长度,咽喉开口值应取尽可能小的数值,有助于减小辙叉部分的扳动力。考虑心轨断面宽20 mm 处为开始承受车轮荷载的部位,在该断面下应布置岔枕,以加强轨下基础。结合经验综合考虑,此道岔的理论咽喉开口值取119 mm。

为防止心轨爬行后尖端伸出咽喉之外,应将实际尖端设在其断面宽5~ 10 mm处,或与咽喉的距离满足心轨伸缩需求并留有余量。

弹性可弯中心的位置主要与心轨的转换力和道岔的结构设计有关,应尽量缩短可动部分的长度,以减少心轨后端的不足位移。由于60AT2 钢轨的横向刚度较小,同等条件下心轨可动部分的长度可以比60AT1钢轨短,即心轨的弹性可弯中心位置可以前移。

2.4 岔枕

全部岔枕采用垂直于大环线曲线外股工作边的方式布置,岔枕间距按此钢轨工作边计算。这种方式布置的岔枕排列规则,间距容易控制,易于保持道岔的几何形位;与垂直于辙叉角平分线的布置方式和扇形布置方式相比,更便于现场铺设与养护,并能简化设计计算。

经过设计计算,岔枕均超出大环线曲线外股工作边582.5 m(牵引点两侧岔枕除外)。牵引点处的岔枕间距需参考电务设备的布置,在牵引点中心处岔枕间距加大至650 mm,两侧岔枕间距减小至575 mm(可动心轨辙叉牵引点两侧除外)。其他岔枕间距均设定为600 mm。

2.5 转换设备

转换设备采用多机多点牵引方式和分动钩型外锁闭装置改变道岔开向。转辙机为ZYJ7,各牵引点的理论转换力均小于4 kN。

转辙器部分设置三个牵引点,各牵引点之间的距离为4 200 mm,第三牵引点距尖轨固定端6 865 mm,如图1(a)所示。第一、第二、第三牵引点设计动程分别为160、116、72 mm。辙叉部分设置两个牵引点,两牵引点之间的距离为3 561 mm,第二牵引点距心轨固定端3 546 mm,如图1(b)所示。第一、第二牵引点设计动程分别为114、57 mm。

图1 牵引点布置示意

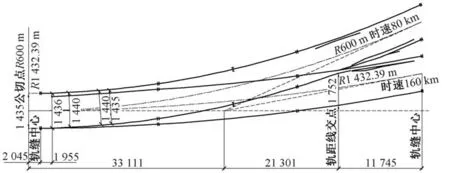

综上,设计道岔线形及主要平面尺寸见图2。

图2 道岔线形及主要平面尺寸(单位:mm)

3 转辙器结构设计

3.1 延长尖轨使用寿命的措施

当列车通过曲线路段时,由于轮缘以一定的冲击角贴靠钢轨侧面,轮缘与钢轨侧面滑动摩擦,引起钢轨侧磨。为了减少尖轨磨损,同时保证尖轨和基本轨密贴,尖轨尖端采用藏尖式设计,深度为3 mm。藏尖补充刨切长度为200 mm。

由于小环线比大环线运量小很多,为了延长大环线尖轨的使用寿命,在原有藏尖式结构的基础上,采取措施增加尖轨厚度。具体方法(图3)为:刨切小环线基本轨,并新增轨距线外侧β角,使尖轨尖端角变为α+β,在很短的距离内使大环线尖轨轨头厚度迅速增加。小环线用基本轨工作边刨切总量为5 mm,大环线用尖轨最大加厚5 mm。根据《道岔设计手册》[1]算得容许冲击角为0°17'19″,小环线基本轨厚5 mm 位置冲击角为0°13'16″,能够满足不大于容许冲击角的设计要求。

图3 延长尖轨使用寿命的措施(单位:mm)

该方法简单易行,在不影响列车平稳性的前提下增加了尖轨尖端角,提高了尖轨尖端的刚度。该方法已在国内重载道岔中得到应用,结果表明能够有效提高尖轨使用寿命[7]。

3.2 尖轨防跳措施

对于基本轨与尖轨贴合状态,在尖轨轨头切削断面以前采用基本轨轨头下颚配合防跳,切削断面以后采用防跳顶铁防跳。对于基本轨与尖轨非贴合状态,设置适合于辊轮抬高的防跳限位装置,见图4。

图4 非贴合状态的防跳限位装置

3.3 尖轨跟部传力结构

尖轨跟部为弹性可弯式结构。跟端传力结构采用国内常用的限位器结构,该结构的优点是尖轨跟端纵向位移不超过10 mm 时,限位器子母块不接触。该结构可防止特殊情况下尖轨的非正常爬行以及尖轨跟端产生温度力作用下的轨向不良,避免了采用间隔铁结构带来的尖轨跟端轨道垂向、横向刚度突变及由此造成的轨头压溃和异常磨耗。

3.4 滑床板

滑床板有普通滑床板及辊轮滑床板两种,均采用了有效工艺措施实现减摩、防腐的功能。滑床板范围基本轨内侧采用弹性夹扣压,且弹性夹扣压力不小于11 kN,其优点是扣压力大,安装和拆卸均较为方便。拆装弹性夹时需用配备的弹性夹安装工具。

4 可动心轨辙叉及护轨结构设计

目前,我国固定辙叉道岔的直向最高运行速度为160 km/h[8]。固定辙叉中存在有害空间,不能满足高速列车通过时的安全性与平稳性要求。与固定辙叉相比,可动心轨辙叉翼轨固定,心轨可动。虽然心轨转换会增加道岔设计的长度,但可动心轨结构具有良好的稳定性,世界各国的高速铁路道岔均采用此种形式。

4.1 心轨结构

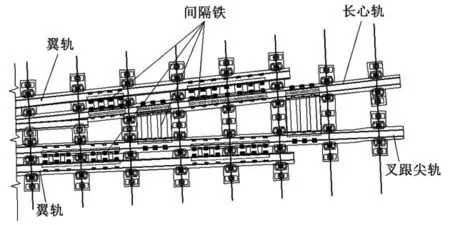

长短心轨为60AT2 钢轨拼装式结构。长心轨位于大环线,跟部为弹性可弯结构;短心轨位于小环线,跟部为斜接头结构,与叉跟尖轨贴合并保持斜接头的滑动性能,减小心轨转换力。

长心轨轨头在短心轨尖端至短心轨整轨头断面处刨切长度为71.3 mm,短心轨为藏尖式结构,长短心轨之间利用间隔铁、顶铁保持支距。

为防止心轨的跳动,在翼轨上设置防跳顶铁、防跳卡铁以及防跳间隔铁。

4.2 翼轨结构

翼轨所用的60TY1 钢轨是一种专门用于可动心轨辙叉的翼轨型材,与模锻特种断面翼轨或普通钢轨切底式翼轨相比,具有明显的技术优势。主要优势为:①截面抗弯刚度大幅提高;②轨头工作边一侧腰部空间进一步增大,为电务锁钩的设计和安装创造了有利条件;③翼轨无再次热成型加工,材质不受影响,轨面平顺性好。

翼轨跟端结构如图5所示。翼轨跟端采用间隔铁与心轨或叉跟尖轨连接为一整体,便于温度力的传递。长心轨或叉跟尖轨受到的温度力通过跟端间隔铁传至翼轨,使心轨的伸缩和受温度力后的方向扭转得到有效控制。

图5 翼轨跟端结构

4.3 护轨及护轨垫板结构设计

车辆侧向通过曲线可动心轨辙叉时,受离心加速度影响,轮对有贴靠辙叉一侧运行的趋势。为防止轮对磨耗心轨侧面,造成心轨出现肥边、剥离掉块等伤损,侧向设置了护轨,约束轮对横向位移,延长心轨的使用寿命。

可动心轨辙叉在小环线内侧设护轨,以防止车轮对心轨的侧磨。护轨为分开式,采用33 kg/m 钢轨制造。护轨缓冲段冲击角为0°21'33″,根据《道岔设计手册》[1]算得容许冲击角为0°34'38″。冲击角满足不大于容许冲击角的设计要求。护轨顶面高出基本轨顶面12 mm,通过5.6级M24的螺栓联结于护轨垫板。

护轨设计采用平直段轮缘槽宽42 mm,缓冲段轮缘槽宽65 mm,开口段轮缘槽宽80 mm。

护轨垫板采用焊接式结构,用弹性夹扣压护轨基本轨内侧以及加长型轨撑结构。加长型轨撑结构能更有效地抵抗横向力,优化受力状态。

5 结语

本文设计的60 kg/m 钢轨15号单式同侧道岔填补了国内的技术空白。结合线路运营情况通过采用刨切基本轨加厚尖轨的技术,延长了主要运行线路部件的使用寿命,较少了养护维修工作量,彻底解决了原有的采用人工挪轨更换线路所带来的耗时、耗力、耗人的问题。

该单式同侧道岔设计要点包括:道岔尖轨长度取17 823 mm,基本轨前端距尖轨尖端距离取1 955 mm;选用双曲线型辙叉,采用单肢弹性可弯心轨结构;全部岔枕采用垂直于大环线曲线外股工作边的方式布置。转换设备采用多机多点牵引方式和分动钩型外锁闭装置,转辙器部分设置三个牵引点,辙叉部分设置两个牵引点。重点进行了尖轨结构和可动心轨辙叉结构设计,尖轨尖端采用藏尖式设计,刨切小环线基本轨,增加尖轨尖端厚度。转辙器部分设计了尖轨防跳措施。翼轨跟端采用间隔铁与长心轨或叉跟尖轨连接为一整体。

该单式同侧道岔经厂内试制试铺,结果表明设计合理,各项指标满足设计要求。铺设于国家铁道试验中心东郊试验线路后使用状况良好,验证了单式同侧可动心轨辙叉设计、制造及铺设的可行性,为同类型道岔设计提供了参考和依据。