体育参与者涉入程度对自我效能感形成的影响研究

李喆瑞 张润桃

(四川农业大学体育学院 四川雅安 625000)

2015年7月27日,为深化贯彻党的十八大精神,落实《教育部卫生部共青团中央关于进一步加强和改进大学生心理健康教育的意见》,各高校积极开展高校心理健康训练,提高在校大学生心理素质。促进大学生身心健康和谐发展,是进一步加强改善学校德育工作,全面推动素质训练的重要组成部分。大学生正处在人生的重要时期,随着生理、心理的发展,对社会事物的体会及思维方式会产生变化,特别是面对社会竞争力以及在学习、生活、自我认识、心情调节、人际交往和升学就业等方面,会遇到各种心理问题。因此,在高校开展心理健康训练,是为满足学生身心健康成长的需要,是全面推动素质训练的必然要求。2021 年7 月,教育部办公厅颁布了《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》(以下简称《通知》),明确指出要大力培育学生积极心理品质,充分发挥体育、美育、劳动教育以及校园文化的重要作用,全方位促进学生心理健康发展。要求体育教育者结合各阶段特点,系统地加强对学生的劳动教育,吸引学生积极参加校内开展的健康向上的校园体育活动和学生社团活动,切实培养学生珍视生命、热爱生活的心理品质,增强学生的责任感和使命感[1]。

以体育和自我效能感为关键词对近5年的文献进行检索,发现当前大学生是抑郁表现的高发群体,但有学者希望团体干预可以有效降低大学生的抑郁症状[2],由此可见体育对心理方面的建设具有积极作用,具有良好体育习惯的人群心理健康程度较优于参加体育活动较少或不参加体育运动的人群。但由于总体研究数量较少,结论大同小异,并未细分不同运动负荷(即运动时间、强度等)对心理的影响。重视营造积极的运动氛围,提高学生的锻炼自我效能感,能够促进大学生形成健康的生活方式和规律的锻炼习惯[3],从而促进其产生终身体育的意识。该研究对在校大学生进行问卷形式的调查,通过数据分析得出体育参与的类型对心理层面中自我效能感的影响,为大学生体育系列活动的开展提供一定的理论依据。

1 研究内容

1.1 研究理论与假设

1.1.1 体育参与者涉入程度的界定与分层

体育参与者是参与体育运动或是体育传播活动的人的总称,是体育过程中的一种重要结构要素。在校大学生中,只要参与了体育运动的学生都可以称之为体育参与者,而该文所研究的是体育参与者的不同涉入程度对自我效能感的影响。涉入,主要是指体育参与者在体育活动中的状态。由此,运用体育人口的概念,区别不同参与程度体育运动的人群。

对于体育参与者的涉入程度,采用自制的问卷进行自我判定,运用体育人口的相关定义,设置变量X为规律参与体育锻炼状态,即固定时间参与锻炼,无次数要求;变量Y为不规律参与体育锻炼状态,即随意时间参与体育锻炼,无次数要求;变量Z为参与体育锻炼次数较多,即一周3次及以上,一个月13次及以上;变量F为参与体育锻炼次数较少,即一周低于2次,一个月少于8次。把体育参与者群体分为:XZ型(规律且频繁)、XF 型(规律但量少)、YZ 型(不规律但频繁)、YF 型(不规律且量少)四种,如图1、图2所示。

图1 体育参与者的涉入程度

图2 体育参与者涉入程度分类

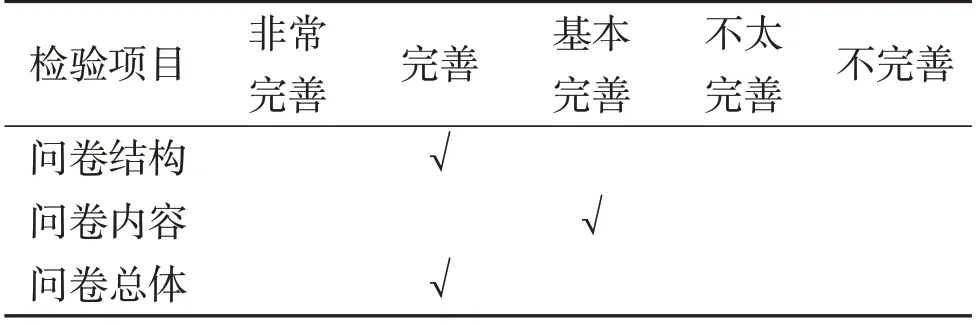

对体育参与者涉入程度的题型进行效度检验,由于此类题目无法使用SPSS进行信效度检验,所以采用内容效度法。此问卷的设置由相关社会心理学专业的优秀学生、体育专业的学生以及教师共同参与制定。对问卷的结构、内容和总体情况进行评价,所得情况如表1所示,结论得出此问卷效度较高。

表1 体育参与者涉入程度问卷效度检验表

1.1.2 自我效能感与体育参与者的涉入程度

(1)自我效能感

自我效能感指个体对自己是否有能力完成某一行为所进行的推测与判断。班杜拉对自我效能感的定义是指人们对自身能否利用所拥有的技能去完成某项工作行为的自信程度。

(2)对个体自我效能感的评定

该研究采用一般自我效能感量表(GSES),由Schwarzer等人编制,并进行部分修改后发放,主要对调查者自我效能的状态情况进行自查,并量化统计分析。

(3)自我效能感与体育参与者的涉入程度

体育运动与大学生自身心理健康密切影响。张媛[4]将大学生参与体育锻炼前和参与体育锻炼后的自我效能感进行比较分析后得出,在进行了长达18周的锻炼后,每一名学生的自我效能感的水平均有显著提高。该研究将体育参与者涉入程度进行分层,配合运动的强度和时间,共同分析体育参与者相关情况对自我效能感的形成影响。

根据对其他文献数据收集以及结论的总结[5],初步假设为:自我效能感水平的高低与体育参与者对该运动的涉入程度大致呈正相关的关系,即体育参与者的涉入程度越高,自我效能感水平也越高。当然,体育参与者的涉入程度包括了参与体育活动的持续时间、强度、频率、规律等,所以需要从这些角度检验与自我效能感的关系和显著程度。因此,提出以下假设。

P1:将体育参与者涉入程度进行分层,从规律且频繁到不规律且少量,与自我效能感的形成呈正相关。

P2:适中运动强度有利于自我效能感的形成。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

该文以四川省在校本科大学生为研究对象,向四川旅游学院、四川农业大学、乐山师范学院、内江师范学院以及绵阳师范学院5所高校发放调查问卷。发放过程中不分学校和专业。

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法

通过中国知网等文献检索网站,以体育参与、自我效能感为主题进行检索,共检索出文献570篇。该研究主要参考部分核心期刊以及硕博论文进行开展。

2.2.2 问卷调查法

对于该研究所需要的个人信息,设置的问卷分为3个基础部分:个人信息、体育参与者涉入程度以及自我效能感量表。共发放问卷300 份,回收250 份,回收率为83%;删除无效问卷(答卷时间过短、有漏缺项等)后,收回有效问卷240份,有效率为96%。其中,样本里有男生124 份,女生116 份,分别占总数的51.7%和48.3%,男女的样本量差距较小,对研究结果影响的误差小。

(1)信度检验

信度系数表示测量数据的一致性、稳定性及可靠性,更多以内部一致性来说明该测验信度的高低。信度系数越高即表示测量结果一致性、稳定性及可靠性越高。该研究将进行调查所采用的问卷中的量表使用数据分析软件测量Cronbach's α 系数来测量量表的信度,Cronbach's α>0.7 时,说明内部一致性是可以接受的。

根据表2 信度分析可以得出,自我效能感量表的Cronbach's α明显高于0.8,表明量表内容的内部一致性高,则该量表是可靠、稳定的,可以用于效度分析。

表2 量表信度分析

(2)效度检验

效度反应了所测量结果和所考察内容之间的吻合程度。该量表利用数据分析软件进行因子分析,通过测试量表的KMO 值和巴特利特球形度检验测量量表的效度。

如表3 所示,该量表KMO 值为0.936>0.9,显著性水平高,说明量表效度较好,可以进行后面的分析论证。

表3 KMO检验和Bartlett的检验

2.2.3 专家访谈法

访问四川农业大学体育学院专业教师,对研究方法和研究步骤进行商榷,确保实验的可行性。

2.2.4 数理分析法

采用相关数据分析软件进行辅助分析,通过对比不同群体、不同运动习惯和单位时间内不同运动次数,探究它们对自我效能感的影响程度,分析体育参与者涉入程度对自我效能感的具体影响,最终作为高校体育活动开展的理论依据。

3 研究结果

3.1 描述性统计与相关分析

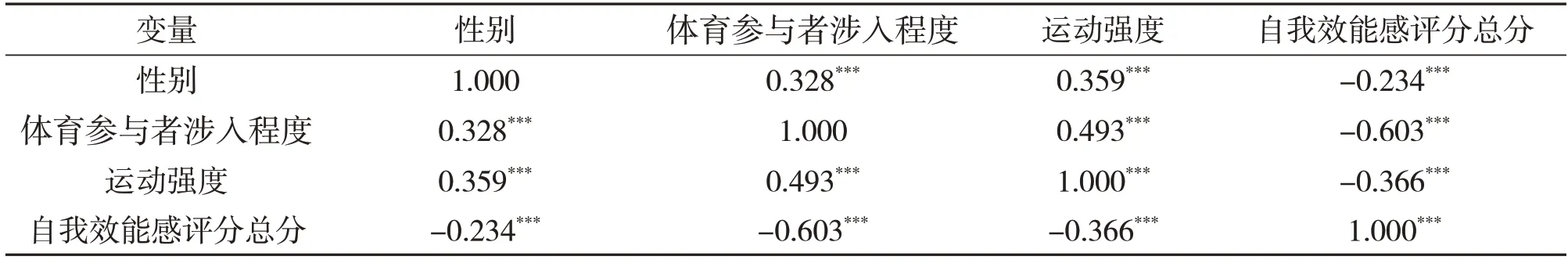

对收集整理过的所有问卷中的相关变量:性别、体育参与者涉入程度、运动强度、自我效能感评分进行描述性统计与分析可得出,性别与运动强度呈显著正相关(r=0.359,P<0.01);体育参与者涉入程度与运动强度呈显著正相关(r=0.493,P<0.01);体育参与者涉入程度与自我效能感评分总分呈显著负相关(r=-0.603,P<0.01);运动强度与自我效能感评分总分呈显著负相关(r=-0.366,P<0.01)。各维度相关系数和显著性如表4所示。

3.2 对自变量和因变量的卡方检验分析结果

表5展示了模型检验的结果,包括数据的频数、频数百分比、卡方值、显著性P值。模型的构建选择:把体育参与者涉入程度(G1)和运动强度(G2)作为自变量;把自我效能感量表评分(M)拟为被影响的因变量。卡方检验分析的结果显示,对于自我效能感评分与体育参与者涉入程度,显著性P值为0.000<0.01,呈现显著性,拒绝原假设。因此,自我效能感评分与体育参与者涉入程度数据之间存在显著性差异;自我效能感评分与运动强度之间的显著性P值为0.019<0.05,呈现显著性,拒绝原假设,因此,自我效能感评分与运动强度数据存在显著性差异。其余各卡方检验数据情况如表5所示。

3.3 假设检验

3.3.1 体育参与者涉入程度分层对自我效能感的影响

该研究将体育参与者涉入程度分层分为了4 种,分别用XZ、XF、YZ、YF 表示,如表5 中模型G1 所示。由表4 分析得出,体育参与者涉入程度分层对自我效能感评分有显著负向影响(r=0.603,P<0.01),在进行相关性分析时,将分层定量为1~4的数值,顺序依次为规律且频繁、规律但少量、不规律但频繁、不规律且少量。因此,数值越大,显示的自我效能感评分越低,所以初步认为假设P1 得到验证。再对表5 进行观察分析,用Excel绘制出相关热力图,如图3所示。通过该热力图可以明显看出,规律且频繁的热力区间为33~37;规律但少量的热力区间为28~30;不规律但频繁的热力区间为26~28;不规律且少量的热力区间为21~27。从客观数据上不难看出,体育参与者涉入程度越低,自我效能感的评分越低。因此,根据表4、表5和图1共同检验,假设P1得到验证。

图3 体育参与者涉入程度分层——自我效能感评分热力图

表4 主要变量描述性统计与相关分析结果

表5 卡方分析检验结果

3.3.2 运动强度对自我效能感的影响

根据表4 可知,运动强度与自我效能感评分呈显著负相关的关系(r=-0.366,P<0.01),录入数据时,对此变量的定量设置为强度较大(1)、适中(2)、较小(3);因此对于此模型,初步判断为强度越大,评分越高,此时假设P2不成立。但根据图4的运动强度—自我效能感评分热力图分析出:在受试人群中,处于强度适中的群体量最大为130人,强度较大的有50人,强度较小的有60 人。强度较大与强度较小的热力值区间大致位于26~28,而强度适中的热力区间在30~35。因此,通过对表4、表5 和图2 的分析,认为强度适中时,对于个体自我效能感的形成是最有益的,实际情况亦是如此,所以假设P2成立。

图4 运动强度—自我效能感评分热力图

4 讨论

4.1 体育参与者涉入程度与参与者自我效能感

体育人口是指常从事体育锻炼,进行专项运动训练及其他与体育事业有关的人,该研究将体育参与者的涉入情况根据体育人口的定义,设置为4个程度,按照4 个群体对其进行自我效能感的测试,最后得出体育参与者涉入程度与自我效能感的程度总体呈显著正相关的关系。有研究将学生分为实验组和对照组,通过对两群体进行排球技能测试得出提升学生自我效能感水平的方法[6],为该研究提供了支持。吴静涛等人[7]认为,加强在校大学生群体日常体育锻炼参与度,有助于提高个体自我效能感水平,尽管和该研究的细节有所不同,但研究思路具有一定的一致性,且部分理论之间有相通之处,因此该文的研究结果从不同方面支持了既有的研究观点,即大学生自我效能感可通过体育锻炼得到提高。当然,体育锻炼对于人体的益处不仅仅在于心理层面的健康促进,更明显的是对于个体外在的健康体现。大学生在进行体育锻炼时,首先身体特征和健康状态能够得到显著改善,在微观层面还助于缓解体内消极情绪,改善人际关系,从而使大学生保持积极乐观的情绪和活泼开放的性格,最终促进自我效能感的提高。该研究以在校大学生为目标人群,丰富了体育参与的涉入类型在提高不同人群自我效能感水平方面的研究。

4.2 运动强度的影响

每个人的身体素质不同,导致每个个体所能承受的运动强度不同,不一样的运动强度对人体各方面的发展具有不同的作用。郭旺[8]认为,小加中强度和中加大强度的有氧运动对大学生受试者的大脑抑制功能和转换功能有正向效应。由此可见,无论进行何种运动,运动的强度都不应过大或过小,适中的状态最利于身体各方面的发展。该研究同样做出了验证,证明适中的运动强度使自我效能感水平有所提升。尽管在表4的相关性分析中,运动强度和自我效能感评分呈显著负向的关系,但根据实际情况的判断以及问卷数据相关的热力图得出,适中的强度还是最适合人体各方面的发展。

5 结论与建议

体育运动的合理健康参与对在校大学生具有特殊意义,不仅仅保证了健康的身体素质,还使每一位热爱运动的大学生形成了较高的自我效能感水平。因此,在对非体育专业的学生进行公体课教学时,不但需要他们完成当前学期的教学任务,还需要让其形成正确的运动观念,促进非体育专业学生终身体育观念的形成;在教育过程中加强对目前在校大学生的心理层面的干预,可以通过组织有趣的体育活动、游戏,推动在校学生主动参与,这对于大学生健康心理的建设具有重大意义。其次,由于非体育专业的学生对于各个体育项目的接触时间太短,参与公选课主要是为了应试,并没有真正了解参与运动的意义和方法。因此,可以适当增加公选课的课时,采取选修的方式,让学生选择自己喜欢的体育项目,深入了解项目乐趣,培养对体育项目的兴趣,促进学生终身体育意识的形成。