超声心动图在小儿不完全型川崎病的诊断价值研究

文杨, 文一州, 柳颐龄, 金梅, 杨胜, 黄国英

川崎病(KD)是一种病因未明的急性自限性血管炎, 主要累及损伤中小动脉, 主要好发人群为小于5岁的亚裔儿童。该疾病可能与婴幼儿免疫系统发育不完全成熟有一定关系。不完全型川崎病(iKD)是指病儿六项诊断标准[1-2]指征没有达到完全符合川崎病的程度, 临床症状特点不明显, 就此增加了诊断难度。有研究显示, iKD占KD病人的14%以上, 临床医生对iKD的漏诊、误诊率也比较高, 容易导致病儿病情延误, 出现冠状动脉壁炎性损伤, 持续发展控制不佳者, 导致冠状动脉瘤(CAA)和(或)血栓形成, 可出现急性心肌梗死甚至猝死而危及病儿的生命安全[3]。由于iKD早期确诊困难, 难以在发病初期及时给予针对性治疗, 其并发冠脉损害的风险更高[4-5]。就此, 本研究选取128例iKD病儿及同期收治的297例典型川崎病(cKD)病儿作为研究对象, 回顾分析iKD的临床资料与超声心动图(UCG)资料, 以期提高iKD诊断水平、改善病儿预后, 为临床医生对该疾病的早诊断、早治疗提供依据。详细报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性收集电子科技大学医学院附属妇女儿童医院·成都市妇女儿童中心医院2019年1月至2021年4月确诊为川崎病病儿的住院资料, 包括一般情况、主要临床症状与表现、UCG检查、实验室检查及治疗等。病儿监护人或其近亲属对病儿所受检查及治疗知情同意, 本研究符合《世界医学协会赫尔辛基宣言》相关要求。

1.2 诊断标准根据指南[1], KD主要临床表现有6点:(1)发热;(2)双侧眼球结膜充血;(3)嘴唇、口腔的改变:唇红, 草莓舌, 口咽部黏膜弥漫性充血;(4)皮疹(包含卡介苗接种点发红);(5)四肢末梢改变:急性期手足发红、肿胀, 恢复期甲周脱皮;(6)非化脓性的颈部淋巴结肿大。诊断cKD和iKD主要依靠于主要临床特征的数目与冠状动脉异常是否存在。若明确为cKD或iKD, 首先需要排除其他发热性的疾病:(1)满足临床表现5~6项, 可诊断为cKD;(2)满足临床表现4项, UCG示冠状动脉出现异常, 可诊断为cKD;(3)满足临床表现3项或者4项, UCG检查未出现冠状动脉扩张, 但具有如下特征(如:肝转氨酶升高出现在病程初期, 病儿尿沉渣中白细胞增多, 恢复期血小板增高, 脑钠肽或N端脑钠肽前体(NT-proBNP)升高, UCG示二尖瓣反流(MR)或心包积液, 胆囊肿大和(或)胆囊积液, 低白蛋白血症或低钠血症), 排除其他疾病, 诊断为iKD;(4)临床表现满足3项, UCG提示冠状动脉表现异常, 排除其他发热性疾病, 诊断为iKD;(5)临床表现只有1或2项, 其他诊断排除后, 也可考虑诊断为iKD。

川崎病CAA大小的分型及定义[6-7]。小型CAA或冠状动脉扩张:内径≤4 mm, 2≤冠状动脉均值的标准差(Z值)[8]<5;中型CAA:4 mm<内径<8 mm, 5≤Z值<10;巨大CAA:内径≥8 mm,Z值≥10。对于冠状动脉远端, 没有Z值计算公式, 判断扩张的方法为:远端冠状动脉管腔内径除以邻近冠状动脉内径, 值大于1.5, 可判定冠状动脉为扩张。

1.3 仪器与方法采用Philips iE33 、EPIQ7C、EPIQ5、CX50超声诊断仪, 探头型号有:X5-1、X7-2、S5-1、S、8-3、S12-4, 频率分别为1.0~5.0 MHz、2.0~7.0 MHz、1.0~5.0 MHz、3.0~8.0 MHz、4.0~12.0 MHz。病儿取平卧位或左侧卧位, 于睡眠或安静状态下行UCG检查;对哭闹拒不配合者、没有麻醉禁忌的情况下, 检查前到中深度镇静中心, 在麻醉医师的指导下, 予以10%水合氯醛口服(或保留灌肠), 每次0.5 mL/kg, 或其他镇静药物(0.01%右美托咪定1.5~3.0 μg/kg滴鼻或者咪达唑仑0.5 mg/kg滴鼻)辅助睡眠, 待熟睡后检查。按照三节段分析法, 检查心脏各切面并测量各房、室大小内径、瓣膜口流速以及心脏收缩与舒张功能, 观察瓣膜反流、心包积液是否存在, 重点观测冠状动脉情况。冠状动脉显示与测量[9-10]:根据冠状动脉走行, 于胸骨左缘大动脉短轴切面、左室长轴切面、右室流出道长轴切面、心尖四腔心切面, 剑下四腔心切面等观测冠状动脉, 侧动微调探头显示左冠状动脉主干(LMCA)、左前降支(LDA)、回旋支、右冠状动脉(RCA)及RCA中段, 观察其走形, 测量其内径, 管壁光滑与否, 管壁内中膜回声是否增强, 管腔内部是否出现附壁血栓, 冠状动脉内径至少测量3次, 取平均值。若出现CAA者, 需要增加测量瘤体大小及累及范围, 同时也需要观察管壁与管腔内的情况(同前)。冠状动脉内径的测量有5项常规测量内容:(1)LMCA;(2)LAD近段;(3)回旋支;(4)RCA近段;(5)RCA中段。以上5项测量的部位是每位病儿的常规部位。若病儿出现冠状动脉扩张(特别是巨大型CAA时), 应尽力去测量RCA远端和(或)后降支;对于左冠状动脉主干短粗型病儿, 不测量LMCA。对于管腔内径的测量, 采用的方法为血管内缘至内缘。同时需要观察管腔内部的情况, 如是否有附壁血栓和(或)管腔是否出现狭窄。由KD诱发引起的LMCA 扩张, 常不会累及其开口, 而绝大部分会伴发LAD 和(或)回旋支扩张。记录每例病儿的性别、月龄、Z值(记录身高、体质量然后计算Z值)、临床诊断、发热时间、白细胞、C反应蛋白(CRP)、血小板、ESR等。病儿出院后门诊UCG随访时间, 于出院后, 第1月、每周1次, 第2月、每半月1次, 第3月、每月1次, 6月后、每半年1次, 1年后、每年1次[11-12], 随访截至2021年12月。对于重症病儿, CAA 3~5 d复查USG1次, 出现血栓、溶栓期间病儿每天复查1次UCG, 直至病情稳定后、再按照常规随访。

1.4 统计学方法采用SPSS 23.0软件进行分析。定量资料以±s表示, 采用成组t检验。定性资料以率表示, 组间比较用χ2检验、校正χ2检验或Fisher确切概率法。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况研究期间共收集425例病儿资料, 男250例, 女例175, 男比例1.43∶1, 月龄范围为1.3~132.0个月, 中位数30.0个月, 6个月及以内的41例(9.6%), 12个月及以内的145例(34.1%), 36个月及以内的122例(28.7%), 60个月及以内的81例(19.1%), 60月及以上的36例(8.5%)。102例发生小型CAA或冠状动脉扩张(24.0%), 占发生冠脉扩张病儿的84.3%, 14例发生中型CAA(3.3%), 占发生冠脉扩张病儿的11.6%, 5例发生巨大型CAA(1.2%), 占发生冠脉扩张病儿的4.1%。10例发生左室增大(2.4%), 其中4例发生冠状动脉扩张(0.9%), 占发生冠脉扩张病儿的(3.3%)。1例发生左心房增大(0.2%), 同时也发生冠状动脉扩张, 占发生冠脉扩张病儿的(0.8%)。16例发生心包积液(3.8%), 其中有4例发生冠脉扩张(0.9%), 占发生冠脉扩张病儿的(3.3%)。1例发生巨大型CAA并血栓形成(0.2%)。扩张的冠状动脉持续时间与扩张程度、发生扩张的冠状动脉支数呈正相关, 发生的部位离起始开口部越远持续时间亦越长。

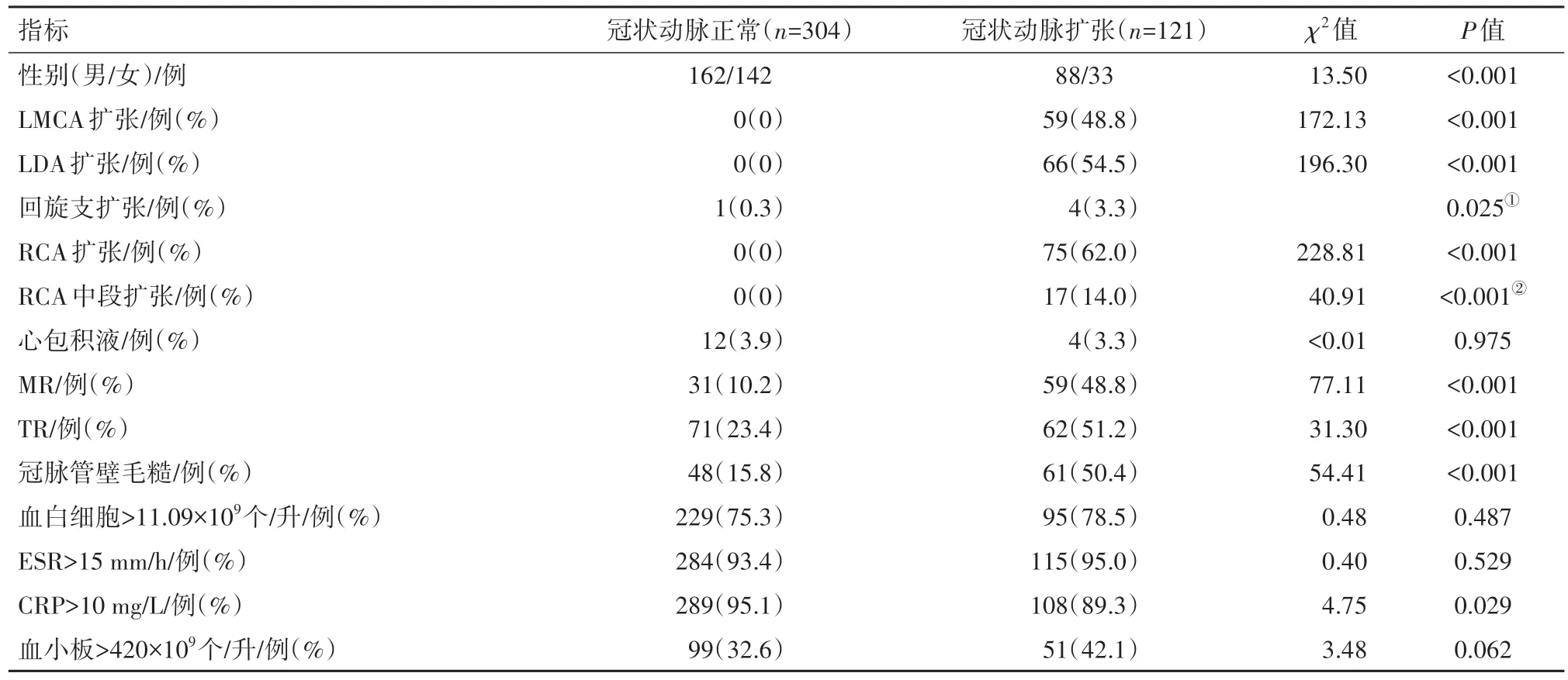

2.2 KD病儿出现冠脉扩张的超声检查特点与实验室指标425例KD病儿发生冠脉扩张的病儿121例, 发生率28.5%;KD冠状动脉正常组与冠状动脉扩张组性别、LMCA、LDA、回旋支、RCA、RCA中段发生扩张、出现MR、三尖瓣反流(TR)、冠脉管壁毛糙、CRP增高的差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 川崎病(KD)病儿425例冠状动脉正常与冠状动脉扩张各指标比较

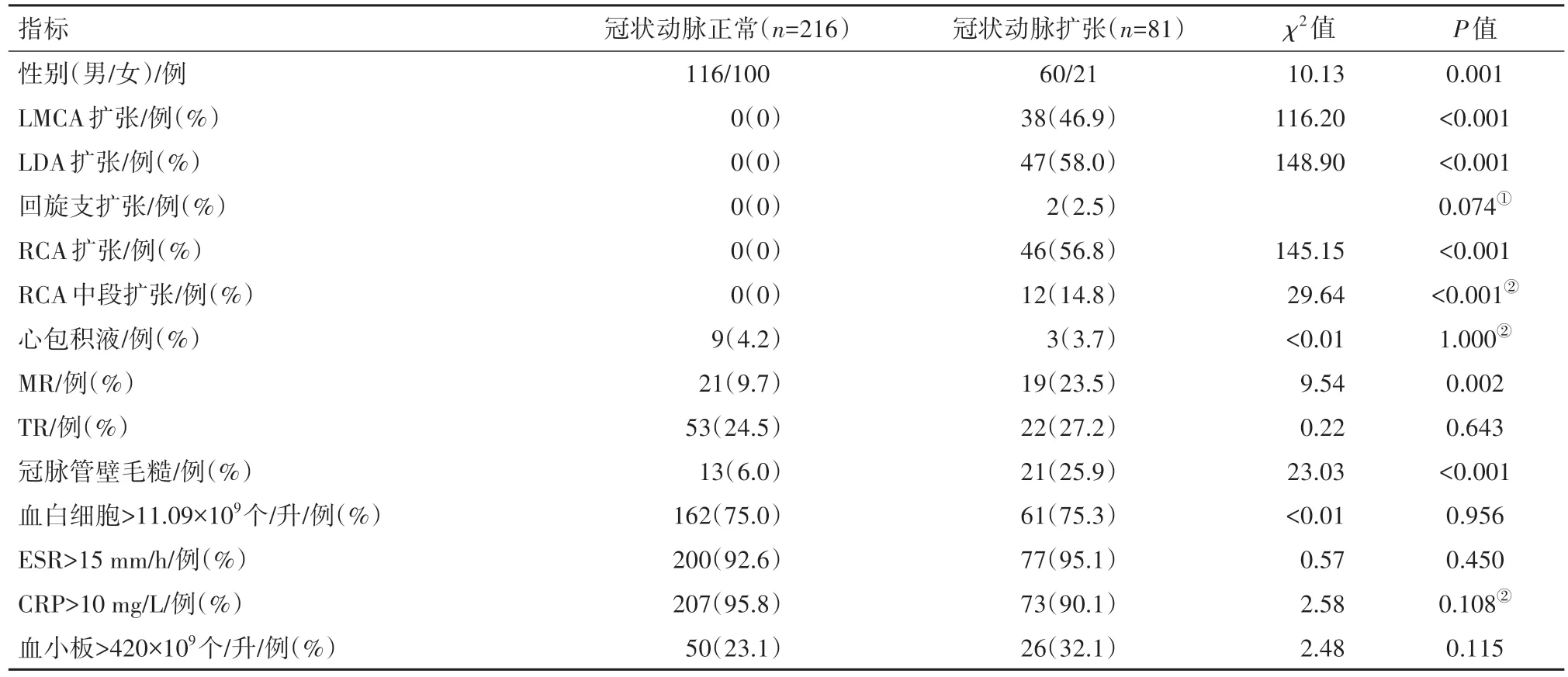

2.3 iKD病儿出现冠脉扩张的超声检查特点与实验室指标128例iKD病儿发生冠脉扩张40例, 发生率31.3%;LMCA、LDA、RCA、RCA中段发生扩张、出现MR、TR、冠脉管壁毛糙差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 不完全川崎病(iKD)病儿128例冠状动脉正常与冠状动脉扩张各指标比较

2.4 cKD病儿出现冠脉扩张的超声检查特点与实验室指标297例cKD病儿发生冠脉扩张81例, 发生率27.3%;性别、LMCA、LDA、RCA、RCA中段发生扩张、出现MR、TR、冠脉管壁毛糙的差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 典型川崎病(cKD)病儿297例冠状动脉正常与冠状动脉扩张各指标比较

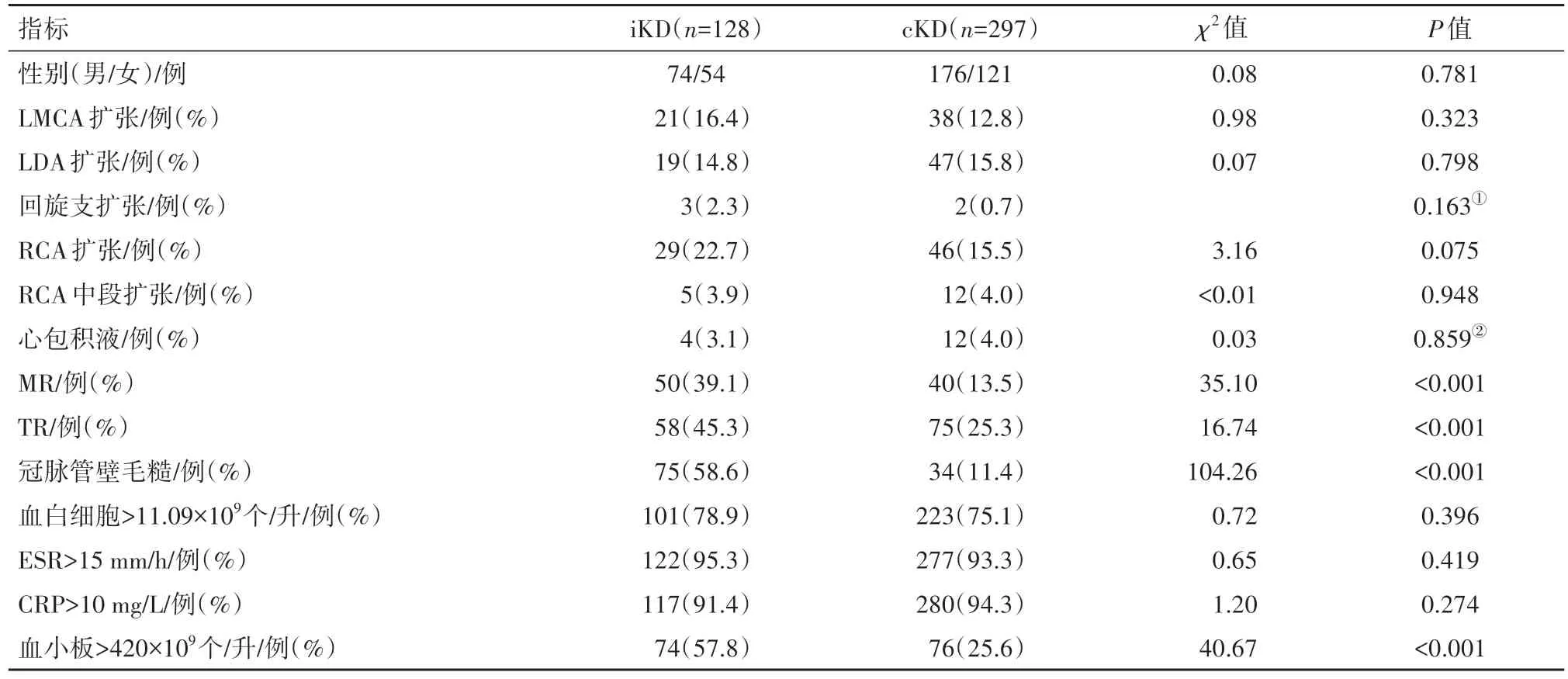

2.5 iKD与cKD组病儿比较组间比较, 出现MR、TR、冠脉管壁毛糙及血小板增高iKD组均高于cKD组(P<0.05), 见表4。

表4 不完全川崎病(iKD)与典型川崎病(cKD)病儿各指标组间比较

3 讨论

近年来KD发病率为上升趋势, 而且发病机制目前尚未明确。对其诊断也只能根据病人的临床表现、实验室检查与UCG检查进行综合评估后诊断, 目前尚无特异性诊断试验, 给临床工作造成较多困扰[13]。有研究发现, iKD占KD发病率的14%[14], 而本研究iKD占KD的30.1%, 高于文献报道的14%, 考虑与我院为儿童专科医院而转诊来本院的病例比率较高有关。欲早期作出诊断为iKD, 目前较为困难, 因此全面梳理病儿临床症状特征、结合实验室检查与UCG检查综合评估作出诊断才能减低漏误诊[15]。

有研究发现, iKD与cKD在发病年龄上无明显差别, 而发病病儿以1岁以下为主且iKD发病率高于cKD[16-18], 本研究与此相符。另外本研究结果显示在UCG检查过程中无左心功能下降病儿, 考虑为目前诊疗技术进步、临床医生作出早期干预的结果。2020版KD指南[1]指出冠脉扩张、左心功能下降、MR、心包积液均可作为诊断iKD的UCG阳性指标, 除此之外本研究还发现冠脉管壁的改变(如出现管壁毛糙等)、TR差异有统计学意义(P<0.05);对于实验室检查指南中提出血小板、白细胞增高可作为诊断iKD的阳性指标, 本研究血小板增高差异有统计学意义(P<0.05)与之相符, 但白细胞增高在本研究中差异无统计学意义(P>0.05), 另外本研究发现CRP增高差异有统计学意义(P<0.05)。

UCG具有无创性、可获取性、无放射性、实时动态的特点;对急性期的治疗和恢复期的随访、减少严重并发症的发生均具有重要的临床意义。它可对心脏的结构、血流及功能进行完整的评价, 可作为心脏检查的首选方法[19-21]。对于KD病儿, 它能及时发现扩张的冠状动脉, 管壁是否毛糙、增厚、回声增强, 内膜呈波浪状、虫蚀状、小囊状等不规则形态及管腔内是否有血栓形成, 瓣膜炎致瓣膜反流(TR、MR), 节段性室壁运动异常或整体心肌收缩功能减弱, 心包积液, 心脏的各腔室是否扩大, 是否出现室壁瘤、室间隔穿孔、乳头肌断裂及乳头肌功能不全等, 为早诊断、早治疗提供依据, 减少该病的漏误诊。在临床表现及实验室检查指标的基础上, 结合UCG结果行综合分析, 可及早作出诊断控制病情。判断冠脉是否扩张, 本研究采用将冠状动脉内径转换为Z值[8]来评估冠脉是否扩张, 这较传统的UCG用测量的绝对值来评估避免了病程中病儿年龄增长的因素。传统方法判断扩张的冠脉的方法[16, 22-24]认为3岁及以下冠脉内径<2.5 mm, >3~9岁冠脉内径<3.0 mm, 9岁以上冠脉内径<3.5 mm, 这一方法根据年龄段采用实测值来判断, 未考虑儿童是正在生长的群体, 冠脉的内径会随身高、体质量及体表面积的变化而变化, 会出现较大偏差。因此本研究采用Z值评估可以消除病儿身体增长的因素, 能更准确地反映冠状动脉扩张的严重程度。对于冠脉的清晰显示, 作者的体会是找到冠脉开口后, 逐渐降低深度(大约在6~8 cm较合适), 沿冠脉走形细微调探头角度使其清晰显示, 然后适度地局部放大(1.7~2.0倍较理想), 同时减低总增益至50%~55%, 这样基本上对冠脉的显示能达到较理想的程度[25-29]。UCG检查自身带有一定局限性, 对于冠脉的全貌不能清晰显示, 冠脉的远端及远端分支发生狭窄时显示尤为困难。但是KD病儿冠脉病变好发于近端, 所以若远端发生病变, 则近端、主干及分支近端多同时也受累。

目前对诊断为iKD或cKD的阳性指标很多[30-35], 特异性较强的却很少, UCG可以更早、及时地发现心脏冠脉管壁的改变及各瓣膜是否存在反流, 能更好的为临床及时作出正确诊断提供证据。若病儿主要临床表现出现大于等于两项KD表现时, 实验室检查的炎性指标同时也发生了增高改变, 此时应考虑诊断iKD, 并积极行UCG检查并定期复查。本研究认为, UCG检查联合实验室炎性指标及KD主要临床表现能早期确诊iKD。然而即使早期UCG检查正常, 仍不能排除KD的可能。此时应在UCG下连续监测冠脉及瓣膜血流情况, 以利于iKD的早期确诊, 以便临床医生及时运用KD标准治疗方案进行治疗、预防病情加重恶化, 同时对后续治疗、随访及预防病情加重等均有重要意义。因超声影像科医师之间对于冠脉管壁内中膜回声的强度、内径的测量及瓣膜反流的评估存在主观的偏差, iKD与cKD两组之间治疗方案也存在个体化的差异及一些不可避免的客观条件的局限, 本研究样本数量不足, 对于如何提高iKD的早期诊断研究, 还需要更多的医学中心与医院参与的循证医学研究。相信随着对KD的发病机制深入研究、实验室检查的进步及UCG检查的技术进步必将能大大提高对iKD的认识, 为其早诊断早治疗提供帮忙, 对冠状动脉的病变及其并发症的发生与预防有重要临床意义。