新时期城中村地摊经济生存现状及发展路径

——以深圳市W城中村为例

郭芳男,许玮琳

(1.天津师范大学,天津 300387;2. 中央大学,韩国 首尔 06974)

1 引言

过去20多年,以深圳市为代表的大量城市经历了一个快速城市化的发展阶段,城中村是城市快速发展下的产物。2019年,深圳常住人口1343.88万人,其中非户籍人口849.1万人,占比超63%。据统计,深圳有1893个城中村,70%的人口居住在城中村中,人口多为非户籍外来人口。因为城中村里消费群体与居住群体的独特性,城中村形成了较大规模的地摊聚集区。

深圳早年城中村地摊经济盛极一时的同时也带来了交通拥堵、社区扰民、城市卫生等问题,因此在深圳市创文期间遭到了城管的严厉打压导致流动摊贩零星可见,地摊经济一度陷入低迷困境。然而受新冠肺炎疫情影响,国家指明要大力发展地摊经济,深圳市政府虽未出台明文规定支持地摊经济,但城中村各类摊贩数量明显增多,政府对于摊贩的管理也有所放松。

目前大部分有关地摊经济的研究往往聚焦于以地摊经济为代表的非正规经济存在的必然性以及地摊聚集区究竟应该如何治理疏导等方面。而对摊贩这一群体的具体调查研究在国内还较为少见。文章的出发点与国内大部分自上而下的研究相反,以城中村的摊贩经济为核心,采用半结构式访谈的方法,对该区域中选取的个案进行访谈研究,进一步了解摊贩这一群体的基本情况和生存现状。将关注点由“怎么做”的治理层面转入到“是什么”和“为什么”的命题探寻,希望能够为城中村周边地区乃至城市中的其他地摊聚集区的治理工作提出新的思考和建议。

2 研究方法及研究结果分析

首先,笔者收集深圳市外来人口、城中村、非正规经济的有关数据和资料以分析深圳市地摊经济的特征;其次,对深圳市W城中村综治及城管人员进行访谈以分析W城中村现存的摊贩管理模式;最后,选取W城中村两处地摊聚集区(一处为W城中村自行设立的摊贩容纳区;另一处为摊贩流动区)20名摊贩进行访谈,以分析城中村流动摊贩目前的发展困境。通过以上三种研究分析了W城中村摊贩现有的发展路径以及面临的发展困境,并对未来地摊经济的发展出路进行了探究。

20名受访对象基本情况如下:受访对象男女比例为12∶8,从事地摊摊贩的平均时间为3年。受访摊贩的总体年龄介于20岁~55岁,平均年龄超过37岁;受访摊贩的受教育程度集中在初中,少部分人小学或高中毕业,并且大多缺乏一定劳动专长;从受访摊贩的身份来源看,87%的摊贩为外来人口。

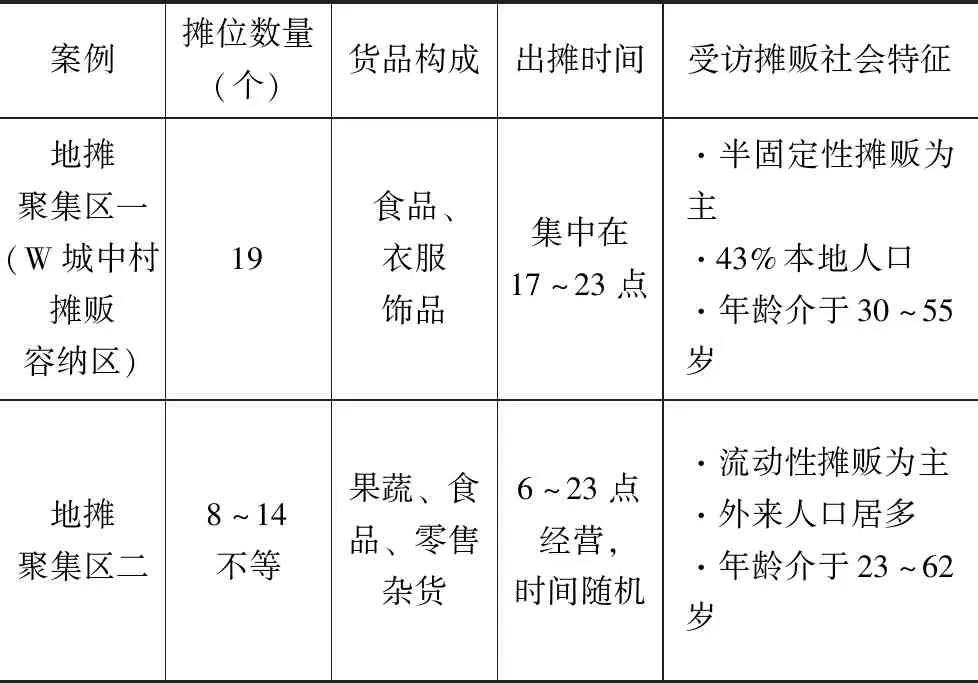

笔者根据摊点的性质,将W城中村两处地摊聚集区的摊贩归纳为如下两种类型:半固定性和流动性。半固定性的摊贩是指在W城中村自行设立的摊贩容纳区中基本有固定的出摊地点,出摊时间相对较有规律,少部分持有营业执照的摊贩;流动摊贩无固定摆摊位置,摆摊时间较为随意,且此类摊贩多为兼职摆摊,出摊有增加补贴家庭经济收入的需求,疫情之后数量明显增多。地摊聚集区基本情况见表1。

表1 地摊聚集区基本情况

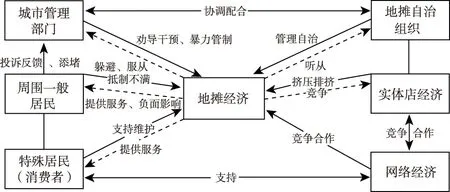

3 法制边缘的多方博弈:深圳W城中村地摊摊贩的生存现状

以W城中村地摊经济为代表的摊贩们一直以来受到城市管理者、消费者、实体店经营者、周边居民等多方影响,逐步形成了一个多主体的复杂交错结构。围绕地摊经济所产生的正负效应以及利益和成本,各个利益主体都对其生存发展产生重要影响,这包括城管执法、实体店经营者的挤压、消费者的支持与转移、周边居民的抵制投诉等。那么在这个以政府态度和政策为基础的大结构中,游走在法制边缘的城市地摊经济和摊贩缺乏法律保护,又在多方势力的反复拉锯博弈下,生存空间不断被挤压,生存处境越来越艰难。地摊经济生存状态结构见图1。

图1 地摊经济生存状态结构

3.1 摊贩自身

W城中村内的摊贩主要分为两种类型,第一种为流动性摊贩,他们无须支付相关租金且能够在不方便设置实体店面但人流量相对较大的城中村交通要道上经营。与此同时,他们也承受着更大的风险:一是城管综治部门会着重注意此类摊贩;二是流动摊贩获得经营区位优势的前提在于“抢”到一个好位置。经调查,W城中村的流动摊贩中24%的摊贩会选择提早到去抢位;32%的摊贩会选择利用大型物件如推车、货车等去占位;44%的流动摊贩之中会存在隐形的“潜规则”。一般来说,这种“潜规则”的准入门槛和维护成本都相对较高。

据了解,较早进入W城中村进行摆摊的摊贩,或较为熟识的摊贩(如老乡群、原有摊贩群等)会互相照应,并以一种团结的方式参与到摊位区位选择和市场的竞争中,使得群体中的大部分成员能够因此获得基本保障并形成竞争优势。当利益和市场竞争不断扩大的情况下,这种潜在的暴力威胁就会以冲突、争执等形式在该组织周边的地区内显现,如此决定或者保住摊贩在这个市场中的经营位置及相关利益。

第二种为疏导区内的半固定摊贩。半固定摊贩相对于流动摊贩经营场所更加稳定,身份也更具合理合法性。但W城中村为了不过度影响居民生活,摊贩容纳区设置地点较为偏僻,客流量较少。且由于地摊经济在深圳仍然受到打压,摊贩容纳区作为一种稀缺资源在缺乏一定规则配置或者相关法律法规难以落实的情况下,个别人会试图通过灰色手段对资源进行不合理的买卖。这意味着想要合法合理地在城中村进行普通摊贩的经营门槛将会被提高。换言之,如果缺乏相应恰当的保障措施,地摊经济主体的生存空间将不断被挤压。

整体看来,对绝大部分经营地摊经济的摊贩而言,经营地摊的目的是为其提供基本生活保障与救济,本身为底层群众的摊贩是很难直接依靠地摊经济发家致富实现阶层向上流动的。市场准入门槛随着经济发展而不断提高,市场竞争越来越激烈,在面对类似新冠肺炎疫情等容易对市场及经济产生较大影响的大型公共危机事件,一些不具有劳动技能和社会资本等自身优势难以加入市场竞争,或因此类大型事件影响而失去工作或就业机会的群众而言,他们能够借地摊经济这一经营方式获得一定经济来源。这能使他们在被市场排斥后获得一定的缓冲空间,一方面有助于社会秩序稳定避免民众走向极端,另一方面也能是他们在这一缓冲空间中为可能的阶层向上流动蓄力。从以上内容不难看出,在一线城市中保有必要的地摊经济发展空间,不仅有利于底层群众保障基本生活,同时还是城市有序运行发展的“减压阀”。

3.2 城市管理部门

由于地摊经济长期以来发展不规范引发的一系列城市问题导致城市管理成本较高,城市管理部门、地摊经济、居民消费者三者之间不断为各自利益进行博弈,相关的冲突纠纷在大众媒体上司空见惯。据了解,W城中村城市管理部门主要的执法方式是劝导宣传,暴力执法的现象很少。实际上经过多方长期以来的博弈与协商,城管、摆摊者和周边居民消费者之间已经形成了一种相互理解、相对有序的互动模式。通过对深圳W城中村摊贩的访谈调查笔者发现,大多数从事地摊经营活动时间较长的摊贩,会减少自身经营对商超的影响,尽量降低对市民生活的负面影响(如噪声、交通堵塞等)。不难看出,摊贩在长期与城市各治理部门的管理互动中,已经在地摊经营规范、流动范围、时间和空间等方面形成了一定的自觉意识,也与城中村的正规经济经营形成了一定的互补促进作用。

与此同时,W城中村内的地摊经济的秩序一般由官方所认可的社会自治机构或成员完成。虽然大部分矛盾可以通过自我管理的形式解决,但仍有很多外溢并依靠城管的力量来解决问题。

在更多情况下一些城市管理者与流动摊贩之间难以进行高效对接,地摊经济带来的后果与问题最终只能交由周边地区的居民和城市管理者来承担且长期难以得到解决。周边居民由于长期无法解决问题,心中会不断积累对摊贩和管理者的不满,而这种情绪往往会向管理者发泄,可能会出现在城市管理部门管理其他城市事务时进行添堵等情况。

4 融合共生与排斥并存:以深圳为例的一线城市地摊经济未来发展路径

在此次全国“地摊热”中,反观北京、上海、深圳等一线城市仍不支持个人摆摊行为,央视财经评论等主流媒体更是连续发布了《地摊经济不能一哄而起》《一线城市不宜推行地摊经济》等文章对在一线城市发展地摊经济提出异议。从长期来看,地摊经济不可能完全消失于城市中,未来一线城市对于地摊经济的政策更多会走向一种共生融合与排斥并存的状态。

第一,在此次新冠肺炎疫情期间国家鼓励支持地摊经济的行为不难看出,在诸如此类特定的重大公共事件背景下会对地摊经济相关政策放松开放。后疫情时代,政府鼓励地摊经济是应对经济衰退风险、缓解下行压力的有效手段,解决社会问题的体现。同时,借助疫情之下积累的城市管理经验,规范地摊经济的运行,最终形成一个高质量的地摊经济发展模式。

第二,地摊经济的政策总体上以规范化为主,地摊也在政府的帮助下逐渐成为一种正向的存在。实际上一线城市政府开放地摊经济政策并非放任自由,也不是鼓励发展“脏乱差”式的小营生,而是在社会经济发展到一定基本标准后鼓励的一种新型地摊。地摊经济的非正规性在改革过程中也逐渐走向式微,非正规性与正规性的界限走向模糊,地摊经济由场外转向场内,灵活性、流动性受到限制,日常经营活动受到监管。另外,政府的管理不一定是有形的也可能是无形的,例如对纳税进行管理,以获得影响商贩的途径。

第三,在一线城市,地摊经济可以与城市空间建立一种共生式的关系,比如地摊空间可能成为城市文化的体现、人文景观的地标等。地摊空间与城市空间、社区空间通过在时间尺度上进行错位重叠使用等方式融合进城市生活、社区生活中,满足城市居民、社区居民甚至是城市文化的一种需要,进而成为一种整体的融合共生的关系,填补城市生活中的缝隙,使整个城市生活体系更加完善和更加高效。