东千佛洞西夏壁画图像新释

贾维维

一、新辨识出的图像

1、第5 窟后室西壁南侧十一面八臂观音

第5 窟后室西壁南侧壁面图像几乎全部脱落,仔细辨认后发现有一主尊全跏趺坐在莲座之上,左腿上方现两臂,上方手掌心向上,似在托举某物,下方手持弓箭。背光上方稍左处残余四面,二正面二侧面,分两层堆叠。综合以上信息,可推测此铺壁画原本描绘的主尊应为十一面八臂观音坐像,八臂中的两主臂当胸合十,余左三手分持莲花、宝瓶、弓箭,右三手分持念珠、法轮、施与愿印(图1)。

图1:东千佛洞第5 窟西壁十一面八臂观音线描图,贾维维绘

趺坐十一面八臂观音像最早可溯至8 世纪,10 世纪末11 世纪初开始广泛流传,尤以西藏西部和西夏境内存世作品最多,东千佛洞第2 窟窟门北侧和第7 窟中心柱南侧、莫高窟第465 窟窟顶、黑水城出土的两幅唐卡中十一面八臂观音均呈坐姿,有别于河西走廊早期石窟壁画中的站姿十一面八臂观音。常红红曾考证与该图像最契合的藏文文献是《宝源百法》所录十一面救八难观音成就法,①文内详细描述了十一面趺坐观音与八尊救难观音的身相特征,是目前所见唯一一部提到十一面观音全跏趺坐姿的文本。但笔者在核对原文后发现此成就法描述的主尊并非十一面八臂,而是十一面千臂,②所以迄今所见藏西和西夏地区的十一面八臂观音趺坐像均是文本的图像简化形式。

2、第5 窟后室西壁北侧双头佛

佛陀着通肩袈裟,颈上现两首。佛足左右两侧各有一跪姿人像,此前未被留意。右侧为男性,两手于胸前交握,作祈祷姿,头上是否着冠或留髡发现已无法确认,佩戴耳饰足以表明其少数民族身份。身着圆领窄袖长袍,腰间系带,腰后佩戴长刀,未见西夏高级武官经常佩戴的抱肚,可能是职务级别相对较低的武官。左侧人像目前仅能依稀辨出轮廓,从头部花冠配件推测可能是一女性(图2)。两位供养人像与敦煌地区其他壁画一样,表现的是出资造像的贫士贫女,其服饰特征恰恰代表了他们较低的社会地位,而且全窟壁画层铺覆极薄,设色单一,线条细弱,不似有雄厚财力支持的建窟行为,因此在主壁绘制双头佛题材恰好符合该窟窟主或供养人的身份地位。

图2:东千佛洞第5 窟西壁双头佛线描图,贾维维绘

3、第5 窟后室北壁水月观音

该铺壁画损毁非常严重,仅画面中央及右侧图像有保留,水月观音面部及冠饰残损,但仍能看出观音神色怡然,游戏坐于岩石之上。画面右下角残存一匹白马,大半身已脱落,仅见白马颔首吃草,马身旁边存一人像,头部和上身已涣漫,仅双脚清晰可见,结合当时流行的图像组合,可以推测此处描绘的是之前并未引起学者注意的另一处“水月观音+玄奘取经”图像组合(图3)。

图3:东千佛洞第5 窟北壁水月观音壁画中的玄奘取经图局部,浙江大学文化遗产研究院数字采集成果

二、图像志的新阐释

1、第5 窟主室南壁一面四臂真实名文殊曼荼罗

曼荼罗中尊为真实名文殊③,周围环绕着四眷属,因缺乏明确的身份标识,暂时无法确定各眷属尊名(图4)。11 ~13 世纪河西地区出现两种四臂“真实名文殊”,分别为三面四臂相和一面四臂相。根据常红红的研究,三面四臂真实名文殊经典的依据相对明确,梵文成就法集《成就法鬘》(Sādhanamālā)以及藏文《大藏经》中收录的几部单篇成就法对此种曼荼罗均有记载。④以不空金刚与巴哩译师11 世纪翻译的《真实名文殊成就法》为例,修行者观想真实名文殊身色红白,结金刚跏趺坐,三面中的主面赤红,右面蓝色,左面白色,四臂持物包括般若经函、剑、弓、箭,四位眷属分别是双手分持铃杵的白色金刚心母、手持花鬘的金色宝金刚母、手持莲茎的红中间白色莲花金刚母、手持三股金刚杵的绿色金刚母。⑤目前河西地区的图像遗存中只有东千佛洞第2 窟真实名文殊曼荼罗图像志特征与前述文献吻合。

图4:东千佛洞第5 窟南壁真实名文殊线描图,常红红绘

另一种身相—本铺壁画中出现的一面四臂真实名文殊在河西地区似乎更为流行,莫高窟、榆林窟、五个庙等石窟壁画以及黑水城出土的艺术品中均可寻得其踪影。迄今该图像并未找到精准的对应文本,与之最为接近的记述也未言明主尊面数。近日笔者在翻阅《萨迦全集》时惊喜地发现萨迦三祖扎巴坚赞(Grags pa rgyal mtshan,1147 ~1216)撰有一篇《真实名念诵修法》,现将文内记载的真实名文殊形象摘译如下:

第一步,发心与皈依准备事毕,自性刹那间观想圣文殊,身金黄色,一面四臂,右第一手持剑,第二手持箭,左第一手持经书,左第二手持弓,具月亮靠背,以金刚跏趺姿坐于莲花垫上,着各类绫罗织就的长裙,具足珠宝庄严,顶饰不动佛。⑥

文殊身色、面数、臂数以及持物均能和图像资料完全对应,但文中并未言及四位眷属。

萨迦寺历来重视文殊经轨传承,历代祖师均曾撰述与该尊相关的修法文本。萨迦卓玛拉康四壁绘制诸种身相的文殊菩萨主眷神祇,且几乎每尊下方写有藏文尊名,其中殿门右侧壁面主尊即为一面四臂真实名文殊,亦无其他近侍眷属环绕,左下方(以主尊视角为准)绘制的三面四臂真实名文殊,周围则绘有金刚心母、宝金刚母、莲花金刚母、金刚母四位眷属(图5)。所以从目前可以掌握的图文资料来看,一面四臂真实名文殊搭配四眷属的组合很有可能是对两个图像体系的融合。

图5:西藏萨迦寺卓玛拉康一面四臂真实名文殊,魏文摄

2、第5 窟后室南壁金刚萨埵曼荼罗

画面布局方式与一面四臂真实名文殊曼荼罗完全相同(图6)。与真实名文殊情况一样,尽管以金刚萨埵为中尊的曼荼罗源自《理趣经》,但是原典中并无尊神具体身相特征的描述,涉及图像志的内容主要见载于后期注疏、论著或观想仪轨,包括:庆喜藏著、莲作铠与仁钦桑布合译《吉祥最胜本初释论》;⑦庆喜藏著、曼怛军持与仁钦桑布合译《吉祥最胜本初广释》;⑧无畏生护《究竟瑜伽鬘》;⑨布顿《吉祥最上金刚萨埵曼荼罗仪轨· 大三昧耶真实金刚出现》⑩等。上述文本描述的金刚萨埵曼荼罗纳含的尊神多达七十余尊,显然东千佛洞第5窟这铺壁画是极简版本,仅选取中央主尊与四眷属菩萨,形成与西侧真实名文殊壁画相同的构图,达到视觉艺术效果的统一。

图6:东千佛洞第5 窟后室南壁金刚萨埵曼荼罗,浙江大学文化遗产研究院数字采集成果

以上所列文本中,《究竟瑜伽鬘》记载的金刚萨埵曼荼罗以三面六臂金刚总持为中尊,而非其他几个文本记述的一面二臂金刚萨埵,这与北传佛教神灵体系经常将此二尊混同的传统有关,二者均被视为本初佛。与以一面二臂金刚萨埵为中尊的四眷属菩萨最有可能贴合的形象是曼荼罗第一院中的内外四隅菩萨,如《吉祥最上本初广释》《吉祥最胜金刚萨埵曼荼罗仪轨· 大三昧耶真实金刚出现》中描述的曼荼罗内重四隅分别安置金刚蜜、金刚云、金刚秋、金刚冬四菩萨,手中分持花鬘、熏香盒、莲花灯炷、海螺,外重四隅则安立嬉、笑、歌、舞金刚女,显然,其持物无法与本铺壁画中的眷属神吻合。

相较而言,《究竟瑜伽鬘》所记金刚萨埵曼荼罗第三重四隅的“四乐器女”最为吻合,这四位女神分别是笛女(Vaṃśā)、琵琶女(Vīṇā)、圆鼓女(Mukundā)、杖鼓女(Murajā),⑪圆鼓女和杖鼓女的主要区别是后者双手拿鼓杖敲击圆鼓。与壁画两相比对之后可以确认,主尊右侧自上而下分别是杖鼓女和琵琶女,右侧为圆鼓女(未见鼓)和笛女。因此,可以看到本铺壁画并未拘泥于某一种文本记述,而是将不同的图像传承体系融合在一起并进行简化处理。

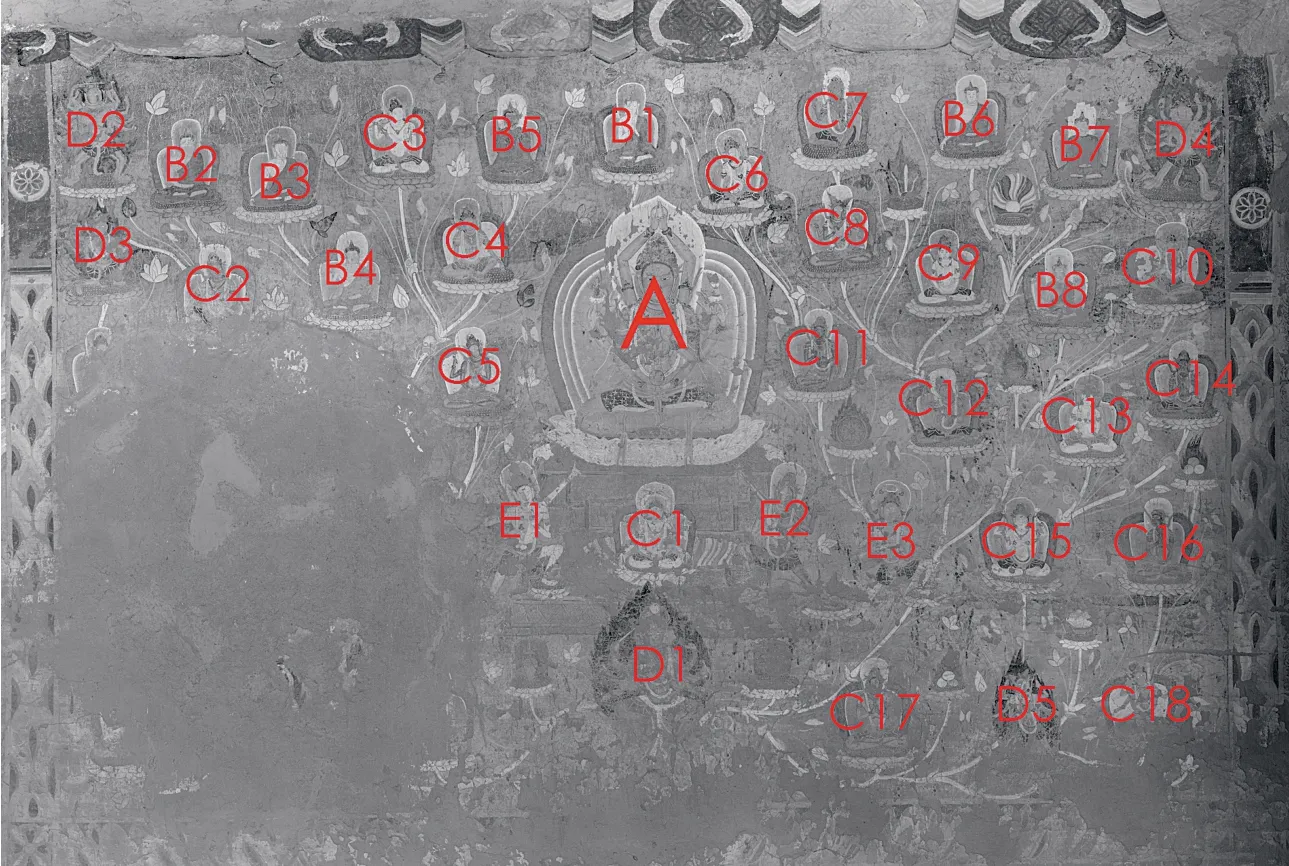

3、第5 窟主室南壁一面十二臂真实名文殊曼荼罗

此为一铺规模宏大的曼荼罗或会聚图,只可惜保存状况不佳,左下部大面积损毁,现存画面包含35 尊神衹,若按照左右对称的原则推测,原本应绘45 尊或更多。主尊为一面十二臂真实名文殊,其余诸尊包含八佛尊、十八菩萨装尊神、五忿怒尊、三护法尊(图像配置以A-E和数字标示)(图7)。

图7:东千佛洞第5 窟南壁一面十二臂文殊曼荼罗尊神位置示意图,贾维维制

主尊真实名文殊黄色身,头戴高冠,十二臂各执持物或作手印(图8)。几部常见的藏文成就法集均没有关于此尊身相的记载,仅在18 世纪尼泊尔学者阿穆瑞达南达(Amṛtānanda)编辑的《法藏集》(Dharmakoṣasaṅgraha)中有述,⑫对照文字记载与现存图像资料,可以推知本窟真实名文殊第三对手中的左手应持莲花承托的天杖,第五对手五指向下的动作为倾洒甘露,第六对手应托钵。

图8:东千佛洞第5 窟南壁一面十二臂真实名文殊,浙江大学文化遗产研究院数字采集成果

此种身相真实名文殊曾大量出现在尼泊尔雕塑或绘画作品中,作品年代集中在13 ~14 世纪之后,以晚近之作为多。河西地区仅见东千佛洞第5 窟一例,而且从目前现存像塑遗迹来看,也未在西藏或中原内地真正流行起来,西藏目前仅见的两例存于萨迦寺,其一绘于卓玛拉康二楼,年代约为17 世纪;其二绘于次久拉康内现已封闭、不对外开放的回廊壁面上,年代大概为15 世纪。⑬

尽管无法确认图像的确切文本依据和流传序列,所幸前文提及的萨迦寺卓玛拉康壁画可为我们理解此种身相文殊的神格提供一些线索。文殊莲座之上有一行藏文题记:

sgyu ’phrul dra ba’i rgyud nas gsung pas rje btsun ’jam pa’i dbyangs rgya chen rnams ’phrul la na mo

顶礼幻化网续所说圣文殊广众神变

考虑到该尊的神格属性,这里所言“幻化网续”应指《圣妙吉祥真实名经》第一章第四品“幻网现证菩提次第”(māyājālābhisaṃbodhikrama),他是与本续直接相关的人格化身之一,这也是西方学者将此种身相文殊称为“Māyājālā Mañjuśrī”⑭的原因。

根据研究者们对图像及其相应注疏仪轨文本的梳理,可知《圣妙吉祥真实名经》的瑜伽注疏续共有文殊称、嬉金刚、妙吉祥友、阿瓦图帝巴所作的大中小三注,⑮布顿仁钦珠(Bu ston rin chen grub,1290 ~1364)大师重新厘注为《名等颂曼荼罗庄严》,将以上阿闍黎的注疏分为四大流派,曼荼罗图像细节略有不同。⑯以上几类曼荼罗中的文殊具密摄部族、具功德处摄部族、小虚空无垢摄部族、幻化网摄部族曼荼罗各由53 或55 尊构成,主尊大日如来均在胸前再生起二重观想,依次为本初佛(Dang po’i sangs rgyas)、文殊智慧萨埵(’Jam dpal ye shes sems dpa’),其中大日如来为四面二臂,结智拳印,本初佛为五面八臂(右四手持剑,左四手持经书),智慧萨埵为六面二臂。具体图像构成特征可参见夏鲁寺东无量宫具密摄部族曼荼罗中央大日如来胸前观想本初佛和文殊智慧萨埵的场景。

一面十二臂真实名文殊与前述《圣妙吉祥真实名经》注疏续的关联,从洛杉矶郡立美术馆收藏的一件梵文《圣妙吉祥真实名经》贝叶经插图中可以找到一些印证(图9),⑰三幅插图自下而上可判断为手作说法印的释尊、一面十二臂的真实名文殊、六面二臂作禅定印肩膀两侧分置莲花与经书的智慧萨埵。从观想程序角度理解,三位尊神与曼荼罗中央的三重观想对象基本可以达成角色对等,一面十二臂真实名文殊所处的位置相当于本初佛。因此笔者初步判断该尊属于《圣妙吉祥真实名经》瑜伽注疏续的大类,在尼泊尔地区尤为盛行,其文本传规在历史长河的流传过程中或已佚失,仅以图像形式延续至今。

图9:《圣妙吉祥真实名经》贝叶经插图联页,插图尺寸:6.03厘米×6.35 厘米,采自洛杉矶郡立美术馆官网,编号M.83.7.1

再回到本铺壁画来说,画面中原本应绘制的45 尊或者更多数量的神祇,与《圣妙吉祥真实名经》瑜伽注疏续描述的53 或55 尊曼荼罗较为接近,该曼荼罗也是迄今为止唯一一处如实反映一面十二臂真实名曼荼罗群像的视觉艺术材料,其他诸例均为单尊。接下来还需更多地去深入解读诸尊的身相特征、组合关系,一步步接近图像传达的宗教意涵。

4、第7 窟后室毗卢遮那佛与八大菩萨

第7 窟整个后室东西两侧壁与北壁形成“毗卢遮那与八大菩萨曼荼罗”完整的构图。该题材是敦煌石窟自中唐开始出现的题材,主要保存在莫高窟14 窟、170 窟、234 窟、榆林窟35 窟、38 窟以及东千佛洞第7 窟等洞窟中,以东千佛洞第7 窟年代最晚,是迄今西夏石窟中出现的唯一例证,也是与不空译《佛说八大菩萨曼荼罗经》能够完全吻合的图像遗存。

北壁毗卢遮那两侧分别是观音菩萨和弥勒菩萨。以哪两尊菩萨作为最靠近大日如来/毗卢遮那的主胁侍,不同地区的图像表现并不一致,而且文献记载与图像发展也不同步。记载大日如来或释迦佛(毗卢遮那)与八大菩萨组合的文献,无论汉文还是藏文,均在唐代译出。藏文文献中记载的八大菩萨名号以及排列顺序与汉文《师子庄严王菩萨请问经》和不空译《佛说八大菩萨曼荼罗经》一致,依次为“观世音菩萨、弥勒菩萨、虚空藏菩萨、普贤菩萨、金刚手菩萨、文殊菩萨、除盖障菩萨、地藏菩萨”,⑱位于前两位的是观世音菩萨和弥勒菩萨,基本在唐代已经固定下来。相对于文本中比较稳定的发展序列,视觉艺术材料中八大菩萨在大日如来两侧安排情况不尽相同,藏东流行的大日如来与八大菩萨图像组合,大多将金刚手菩萨和观音菩萨分列两侧,⑲显然是胎藏界“三部”思想直接制约的结果。敦煌虽然在题材和艺术风格方面明显受到藏地影响,但也不是全盘吸收,而是作出适应本地信仰传统的改变,在华严信仰的影响下,刻意将文殊和普贤菩萨分列主尊两侧,典型的例子如榆林窟第25 窟、藏经洞出土的斯坦因藏品Stein Painting 50、Ch. 0074 等。⑳相比而言,本窟八大菩萨的编排理念相对简单,通过简单分析可以发现,画师是以毗卢遮那佛右侧为始,按照不空本《佛说八大菩萨曼荼罗经》文字叙述顺序一左一右依次布列,未刻意突出主胁侍菩萨身份。

本窟中,金刚手与不动明王作为窟室护法神对称出现在窟门两侧,相似的例子还见于榆林窟第29 窟、东千佛洞第6 窟。二护法神与后室毗卢遮那、八大菩萨构成紧密联系,组合方式与敦煌吐蕃时期流行的图像样式也有明显的继承关系。

不空《佛顶尊胜陀罗尼念诵法仪轨》中已提到毗卢遮那被八大菩萨环绕而形成曼荼罗,下方搭配不动明王和降三世明王。㉑此外,《大日经》中的八大菩萨位于胎藏界曼荼罗中心轴线位置,普贤、观音、文殊、弥勒四菩萨位于中台八叶院的四隅,第二院置金刚手和观音二菩萨,第三院置文殊、除一切盖障、虚空藏和地藏四菩萨,中台八叶院的下方则安置不动明王(西南方)和降三世明王(西北方),㉒八大菩萨和二明王并未以单独组合的方式出现,而是零散分布于三院。敦煌出土的几件藏文文献明确记载了类似组合,如《毗卢遮那佛及眷众赞》(rNam par snang mdzad ’khor dang bcas pa la bstod pa)㉓记载八大菩萨搭配宝吉祥、维摩诘、降三世明王,这之后残损的部分应是不动明王的赞文,该配置与桑耶寺造像布局最为相似。吐蕃和后弘初期藏传佛教寺院中经常出现毗卢遮那或大日如来、八大菩萨和二护法神的固定搭配,除桑耶寺的降三世与不动明王组合,现存实例中以马头明王和金刚手组合更为常见,占据绝对优势,如西藏曲水卓玛拉康、乃东吉如拉康、墨竹工卡唐加寺、日喀则夏鲁寺马头明王殿等。佛+八大菩萨+马头明王和金刚手组合无明确文献来源,考虑到马头明王是莲花部主忿怒相,金刚手是金刚部主忿怒相,他们可与佛构成“三部”一体的严谨建筑空间。

在敦煌石窟的其他八大菩萨造像组合中,八大菩萨大多搭配天王,如天王堂八大菩萨两侧各安置二位天王、榆林窟第25 窟前室东壁南北两侧绘北方天王与南方天王,或搭配药叉(莫高窟第14窟)、金刚界曼荼罗中的供养菩萨(如榆林窟第20、38 窟,莫高窟第170、234窟等),未见本窟这种不动明王与金刚手的组合,其显然是受到敦煌吐蕃时期开始流行的藏传佛教图像范式的影响。

三、结语

东千佛洞西夏壁画是在国家政策的制约引导下对西夏社会整体宗教信仰模式的生动体现。西夏境内生活的多个民族受河西地区7 世纪以来多元文化的浸淫影响,从敦煌本地固有造像传统的历史记忆中寻找依托,并且在10 世纪末至11 世纪初佛教复兴大潮中,利用天然的地理优势吸收各方文化精髓,对佛教图像体系进行创新、重组、重构,尤其重视图像的实际功用,石窟壁画配置理念和西夏社会风行的礼忏仪式特征一致,偏重于服务世俗需求。对于边境军事重镇的瓜沙群众而言,连年战争使他们极为缺乏安全感,对生命长短的未知和死亡的恐惧促使他们更加看重轮回果报。东千佛洞第2、5 窟供养人画像与题记,均显示其功德主大多是在当地军队任职的中高级武官,常年参与战事,以家族为单位出资营建石窟并在窟内绘制具有消除恶趣、祈福荐亡之功能的图像,必定可以大大满足他们对于安定生活的期冀。

东千佛洞西夏壁画还有不容忽视的图像库意义,很多密教题材仅见于该石窟群或瓜州地区,极大地拓展了密教题材的涵盖范围。一些题材,如真实名文殊、救八难观音、救八难度母、金刚萨埵五尊组合在敦煌地区其他石窟均未发现,即使是放眼整个藏传佛教美术,它们的题材与构图样式都是首次出现。这些图像证明了西夏接触到的印度或卫藏佛教造像体系非常庞大,在同时期其他地区相关文物遗存缺失的情况下,东千佛洞西夏壁画显然能够在一定程度上填补藏传佛教艺术发展主线的缺环。

注释:

① 常红红:《东千佛洞第二窟十一面救八难观音图像研究》,《中国藏学》,2016 年第14 辑,第30-50 页。

② 《宝源百法》中的《十一面救八难观音成就法》提到,十一面观音的形象与莲花色比丘尼传承之十一面观音成就法相同(’phags pa bcu gcig zhal dpal mo lugs bzhin las)。后者记载的主尊具十一面,双腿并拢站立,而且,在介绍完八大主手持物之后,文中继续描述“剩余的九百九十二手施与愿印”。藏文原文见Yi dam rgya mtsho’i sgrub thabs rin chen’byung gnas, in dPal brtsegs bod yid dpe rnying zhib ’jug khang nas bsgrigs,Jo nang rje btsun tA ra nA tha’i gsung ’bum dpe bsdur ma, Pe cin:krung go’i bod rig pa spe skrun khang, 2008,vol.2, p.232.

③ 梵:Nāmasañgīti Mañjuśri,藏:mTshan yang dag par brjod pa ’jam dpal,或简称为mTshan brjod。

④ 常红红:《东千佛洞第二窟真实名文殊曼荼罗及相关问题研究》,《西夏学》,2019 年第2 辑,第125-129 页。

⑤ Don yod rdo rje, Ba ri lo tsa ba, mTshan yang dag par brjod pa’i sgrub thabs,bsTan ’gyur (sde dge), no.3321.

⑥Sa skya bka’ ’bum, Kathmandu: Sachen International, 2006, vol.9, p.272.

⑦ kun dga’ snying po,dPal mchog dang po’i ’grel pa,Padmākaravarman & Rin chen bzang po trans.,bsTan ’gyur (Pe cin), No.3334.

⑧ kun dga’ snying po,dPal mchog dang po’i rgya cher bshad pa,Mantrakālasa & Rin chen bzang po trans.,bsTan ’gyur (Pe cin), No.3335.

⑨ Abhayākaragupta,dKyil ’khor thams cad kyi bsgrub pa’i thabs rdzogs pa’i rnal ’byor gyi phreng ba, bsTan ’gyur (dpe bsdur ma), vol.47,pp.1095-1102.

⑩ Bu ston rin chen grub,Dpal mchog rdo rje sems dpa’i dkyil ’khor gyi cho ga dam tshig chen po’i de kho na nyid rdo rje ’byung pa, bsTan ’gyur(sde dge), No.5128.

⑪ Abhayākaragupta,dKyil ’khor thams cad kyi bsgrub pa’i thabs rdzogs pa’i rnal ’byor gyi phreng ba, p.1099.

⑫ Benoytosh Bhattacharyya,The Indian Buddhist Iconography: Mainly Based on the Sādhanamālā and Cognate Tāntric Texts of Rituals, Calcutta:Firma K. L. Mukhopadhyay, p.207.

⑬ 感谢中国藏学研究中心历史所魏文博士提供线索,并惠赐图片。

⑭ John C. Huntinton, Dina Bangdel,The Circle of Bliss: Buddhist Meditational Art, Chicago:Serindia Publication, 2003, p.428.

⑮ Alex Wayman,Chanting the Names of Mañjuśrī: The Mañjuśrī-Nāma-Saṃgīti,Sanskrit & Tibetan TextsBoston, London:Shambhala Publication, 1985.

⑯ 详可参见王瑞雷:《托林寺红殿经堂壁画所据文本与图像传承关系》,《中国藏学》,2018年第2 期,第158-164 页。

⑰ 图录信息见Pratapaditya Pal,Art of Nepal: A Catalogue of the Los Angeles County Museum of Art Collection, Berkeley, Los Angeles and London: Los Angeles County Museum of Art in association with University of California Press,1985, pp.199-200.

⑱ 卢素文、达哇彭措《藏东地区大日如来与八大菩萨图像研究》一文列表整理了汉藏文文献中记载的八大菩萨名号,见《藏学学刊》,2015 年第2 期,第28-29 页。

⑲ 如昌都丹玛扎摩崖石刻、玉树大日如来佛堂石刻等遗迹。

⑳ 同注⑱,第16-17 页。

㉑ [唐]不空译:《佛顶尊胜陀罗尼念诵法仪轨》,《大正藏》,东京:大藏出版株式会社,1988 年,第19 册,No.0972。

㉒(日)大羽惠美:《中央チベットにおける八大菩薩と併置される仏と守門神》,《密教图像》(26),2007 年,第23 页。

㉓ 金雅声、郭恩主编:《法国国家图书馆藏敦煌藏文文献①》,上海:上海古籍出版社,2006 年,第44 页;《法国国家图书馆藏敦煌藏文文献③》,第184 页。