CAS-KIT工具和冲顶法行上颌窦底提升及同期牙种植的临床效果▲

贾翠玲 肖 菲 姜德志 周宏诚

(1 青岛市第八人民医院口腔科,山东省青岛市 266100; 2 黑龙江中医药大学第二临床医学院,黑龙江省哈尔滨市 150040)

上颌后牙缺失易导致牙槽骨萎缩等,多伴有上颌窦底壁移位降至牙根处,造成缺牙区域剩余牙槽骨高度异常不足[1]。临床上,在牙种植修复时常采取上颌窦底提升术以增加缺牙区域牙槽嵴高度,扩大种植牙适应证[2]。既往临床多采用冲顶法提升上颌窦底,此法具有操作便捷、创伤轻微等优点,但是提升高度有限,且仅适用于牙槽嵴高度为5~10 mm的患者,其对术者经验及外科技巧要求较高[3]。近些年,CAS-KIT等工具逐渐被应用于上颌窦底提升术,CAS-KIT工具将特殊钻头和水压相结合,具有钻入深度可控的优势[4]。目前比较冲顶法和CAS-KIT工具行上颌窦底提升术效果的研究较少[5]。基于此,本研究分析上述两种方法行上颌窦底提升术及同期牙种植的临床效果,以期为上颌后牙缺失的临床治疗提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料 回顾性分析2017年11月至2019年11月在青岛市第八人民医院口腔科行上颌窦底提升及同期牙种植的117例患者临床资料。按照提升上颌窦底的方法将患者分成A组(采用冲顶法)39例(41枚种植体)、B组(采用CAS-KIT工具)41例(44枚种植体)、C组(联合CAS-KIT工具和冲顶法)37例(39枚种植体)。A组中男性21例、女性18例,患者年龄18~74(55.38±7.94)岁,窦底黏膜正常34例、增厚5例,剩余牙槽骨高度4~5(4.51±0.24)mm;B组中男性22例、女性19例,患者年龄19~73(55.05±7.83)岁,窦底黏膜正常33例、增厚8例,剩余牙槽骨高度4~5(4.54±0.18)mm;C组中男性20例、女性17例,患者年龄19~75(55.17±7.74)岁,窦底黏膜正常32例、增厚5例,剩余牙槽骨高度4~5(4.48±0.21)mm。3组患者的临床资料比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。

1.2 入选标准 纳入标准:(1)上颌后牙区牙体缺失,需要行上颌窦底提升术及同期牙种植术;(2)全景片检查结果提示缺牙区域剩余牙槽骨高度均在4~5 mm;(3)均需要植骨,植入的种植体型号相同;(4)均完成为期12个月的随访;(5)种植位点均无须进行可摘修复体修复。排除标准:(1)既往有急性/慢性鼻窦炎疾病史;(2)合并上颌窦病变,或曾接受过上颌窦手术治疗;(3)每日吸烟数量超过10支;(4)存在种植禁忌证;(5)患有牙周疾病或磨牙症;(6)合并全身性系统疾病;(7)既往患有精神疾病。

1.3 治疗方法 A组患者均采用冲顶法行上颌窦底提升术。操作步骤:(1)术者常规消毒、铺巾,局部浸润麻醉,做嵴顶偏腭侧切口,常规备洞、冲顶。(2)采用鼓气法[6]明确是否出现穿孔。对于已穿孔者,植入种植体(OSSTEM公司,型号:TS-Ⅲ系列),填塞适量明胶海绵;对于未穿孔者,植入Bio-Oss骨粉(Geistlich pharma AG,批号:170804),并同期植入种植体。根据植入扭矩选择切口缝合方式,植入扭矩≥25 N·cm时选择非潜入式缝合,否则选择潜入式缝合。

B组患者均采用CAS-KIT工具行上颌窦底提升术。操作步骤:(1)术者常规消毒、铺巾,局部浸润麻醉,做嵴顶偏腭侧切口,翻瓣;(2)在止停器控制下逐级备洞,直至观察到特殊钻头钻至上颌窦底;(3)取CAS-KIT工具盒自带的专用工具进行加压注水,0.3 mL/次,共注水2次,然后采用鼓气法[6]明确有无穿孔。已穿孔者和未穿孔者的处理方法同A组。

C组患者采用CAS-KIT工具联合冲顶法行上颌窦底提升术。操作步骤:(1)术者常规消毒、铺巾,局部浸润麻醉,沿牙槽嵴顶正中,用弯刀片做一纵向切口,充分暴露种植位点,翻瓣。(2)调节种植机(W&H Dentalwerk Burmoos GmbH,型号:SI915),设定转速为1 250 r/min,用枪钻定点,逐层钻入,不可钻透上颌窦黏膜。(3)继续调节种植机参数,设定转速为800 r/min,用CAS钻(CAS-KIT工具盒自带)逐级备洞,谨慎使用止动环,朝上颌窦底方向逐渐深入,每次备洞结束后均采用上颌窦探测器[上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂,型号:HBZ150]测量钻入深度。临近上颌窦底时,使用Summers骨凿(USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH,直径约3 mm)朝洞底轻敲,一旦敲击声闷钝或出现轻微落空感时,即表明上颌窦底骨质已被突破,此时更换Summers骨凿(USTOMED INSTRUMENTE Ulrich Storz GmbH,直径约3.5 mm)再敲击1次,再次突破上颌窦底骨质,若是上颌窦底骨质未被突破,重复上述步骤,直至成功突破上颌窦底骨质。(4)取上颌窦底探测器,置入洞底,分离四周窦黏膜,预计提升高度>3 mm时使用CAS-KIT工具盒自带的专用工具进行加压注水,借助水压提升窦底黏膜,预计提升高度≤3 mm时则不需要利用水压提升窦底黏膜。(5)植入Bio-Oss骨粉,用植入器械压实,并同期植入种植体,初期稳定性旋入扭矩超过30 N·cm时用愈合基台封闭牙龈,否则用愈合帽封闭牙龈,切口采用单纯间断缝合。

3组患者术后即刻给予术区冰袋冷敷;术后24 h起,每日用复方西吡氯铵含漱液漱口,连续14 d;遵照医嘱正确使用抗生素、抗菌剂等,连续5 d;严格限制捏鼻子等行为。

1.4 观察指标 (1)痛苦指数分级。术后即刻询问患者术中主观感受,采用视觉模拟量表(Visual Analogue Scale,VAS)[7]评估患者的痛苦指数分级。取10 cm标尺(见图1),由患者在标尺中标记能反映自身痛苦指数的位置,分为优(<2 cm)、良(2~<5 cm)、可(5~<8 cm)、差(≥8 cm)。(2)上颌窦底提升高度。术前及术后即刻拍摄曲面体层X线片(检查仪器为KAVO Gendex Orthoralix 9200型全景X线机),两次拍摄均采用标准投照方法,且拍摄参数、体位、角度均相同。取游标卡尺,测量种植体实际长度(L),并在曲面体层X线片上测量牙槽嵴顶至种植体根方骨质顶端高度(H1)、种植体长度(L1),计算出上颌窦底提升高度,△H=H1×L/L1-术前剩余牙槽嵴高度。(3)骨吸收高度。患者至门诊进行随访复查,随访时间为12个月,记录各组患者术后3个月、术后6个月、术后12个月的骨吸收高度。骨吸收高度计算方法:术后3个月、术后6个月、术后12个月拍摄曲面体层X线片(每次拍摄均采用标准投照方法,且拍摄参数、体位、角度均相同)。采用步骤(2)的方法测量并计算出术后3个月、术后6个月、术后12个月相应的上颌窦底提升高度△H′,进一步计算出骨吸收高度,△G=△H-△H′。(4)并发症发生情况。记录3组患者术中穿孔、术后上颌窦炎、术后耳石症的发生情况。(5)种植体存留率。记录各组患者术后3个月、术后6个月、术后12个月的种植体存留率。种植体存留的判断标准[8]:①种植体无临床松动度;②种植后无疼痛、感染、神经疾患、感觉异常、下颌神经管损伤等持续性和不可逆的症状;③无反复发作的种植体周围炎,即影像学检查结果提示种植体周围无连续性透射影。

1.5 统计学分析 采用SPSS 22.0软件进行统计学分析。计量资料以(x±s)表示,多组间比较采用方差分析,进一步两两比较采用SNK-q检验;计数资料以例数(百分数)表示,组间比较采用χ2检验;等级资料的比较采用秩和检验,进一步两两比较采用Nemenyi法。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 3组患者痛苦指数分级的比较 3组患者的VAS痛苦指数分级比较,差异有统计学意义(H=58.967,P<0.001)。其中,B组和C组的VAS痛苦指数分级均优于A组(P<0.05),而B组和C组的VAS痛苦指数分级比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 3组患者VAS痛苦指数分级的比较(n)

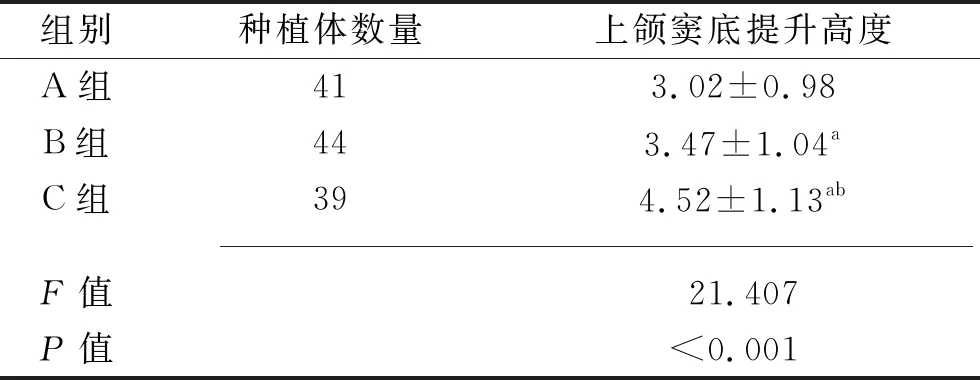

2.2 3组患者上颌窦底提升高度的比较 3组的患者上颌窦底提升高度比较,差异有统计学意义(P<0.05),A组、B组、C组的上颌窦底提升高度依次升高(P<0.05)。见表2。

表2 3组患者上颌窦底提升高度的比较(x±s,mm)

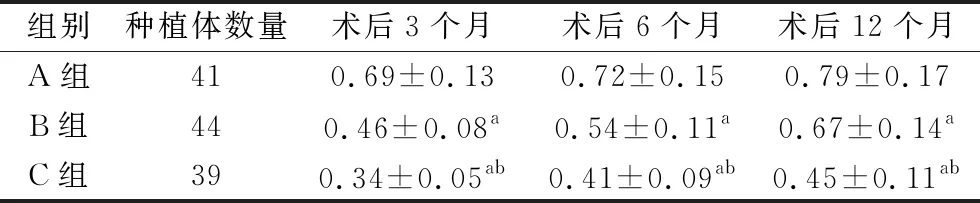

2.3 3组患者骨吸收高度的比较 3组患者的骨吸收高度比较,差异有统计学意义(F组间=238.639,P组间<0.001),3组的骨吸收高度均有随时间变化的趋势(F时间=42.331,P时间<0.001);分组与时间有交互效应(F交互=3.099,P交互=0.016)。其中,在术后3个月、术后6个月、术后12个月,A组、B组、C组的骨吸收高度均依次降低(P<0.05)。见表3。

表3 3组患者骨吸收高度的比较(x±s,mm)

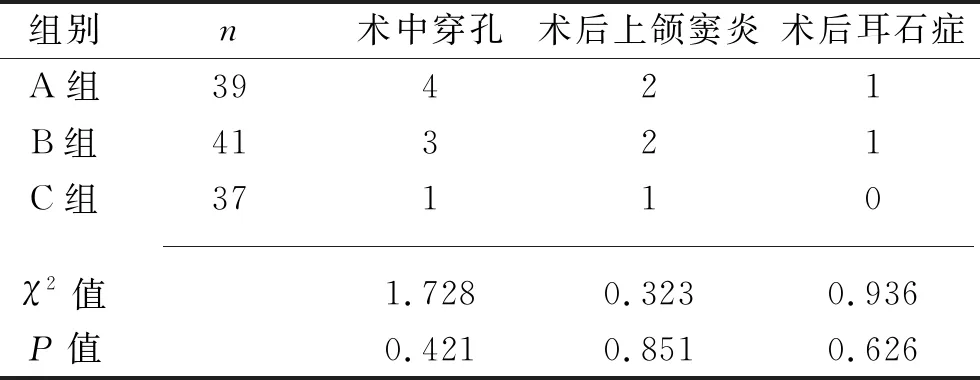

2.4 3组患者并发症发生情况的比较 3组患者术中穿孔、术后上颌窦炎、术后耳石症的发生率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表4。

表4 3组患者并发症发生情况比较(n)

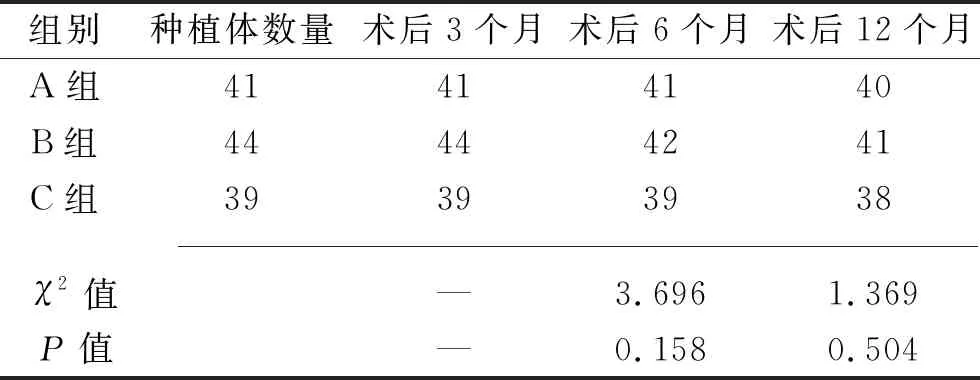

2.5 3组患者种植体存留率的比较 3组患者术后3个月的种植体存留率均为100%,3组术后6个月、术后12个月的种植体存留率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表5。

表5 3组患者种植体存留率比较(n)

3 讨 论

上颌窦底提升术是目前公认的有效的上颌后牙区骨增量方法[9-10]。目前,有关上颌窦底提升术的研究较多。Summers[11]提出的上颌窦底冲顶提升法是对上颌窦底提升术的优化与发展,操作步骤少,手术用时短,患者术后不适感相对轻。封伟等[12]的研究表明,不同牙槽嵴剩余骨高度的患者,行冲顶式上颌窦内提升术和同期种植修复术均可获得良好的种植体稳定性,短期修复效果较为满意。陈平平[13]也认为,采用冲顶法行上颌窦底提升术,可显著改善患者的口腔健康程度,且种植牙的稳定性良好。上颌窦底冲顶提升法创口小,手术过程中外科器械基本不会直接与黏膜相接触,可有效挤压松质骨,使种植体更加稳定[14-15]。但临床上发现部分患者会出现头痛、眩晕等不适并发症,因此,有学者对上颌窦底冲顶提升法进行改良,提出在内镜下实施上颌窦底冲顶提升术时辅助性使用水囊、气囊等工具,能进一步提升治疗的有效性与安全性[16-17]。目前常见的是采用CAS-KIT工具行上颌窦底提升术,其优势可归纳为以下几点[18-19]:(1)CAS钻设计独特,其尖端呈圆凸面,在使用过程中能有效避免黏膜损伤;(2)盒内配备的止动环规格多样,能循序渐进地精准测量窦底距离;(3)用氯化钠注射液进行注水加压,可有效推开窦底黏膜,且不会损伤黏膜,与此同时,使用骨输送器、扩散器等能均匀输送骨替代材料至目标部位,使得提升后的空间能均匀分布骨替代材料,不至于局部黏膜压力过大。此术式适用于缺牙区域牙槽嵴高度不足5 mm的情况,能获得更满意的提升效果[20]。

王仁飞等[19]对比单独使用以上两种提升方法对上颌窦底的提升效果,结果显示,冲顶法操作简单、手术时间短,但提升幅度较小,术中穿孔率较高;用CAS-KIT工具行上颌窦底提升术操作简单,手术时间适中,提升幅度较大,术中穿孔率低;两种方法术后失败率和上颌窦感染发生率无显著差异。由此可见,以上两种提升方法单独使用时优劣兼存。本研究对比以上两种提升方法单独使用、联合使用时的效果,结果显示, A组、B组、C组的上颌窦底提升高度依次升高,术后3个月、术后6个月、术后12个月的骨吸收度依次降低(P<0.05)。说明联合使用以上两种提升方法,能集二者优势于一体,扬长避短,更有效地提升上颌窦底高度,减少骨吸收,术后能有效维持理想的上颌窦底高度。本研究结果还显示,B组和C组的VAS痛苦指数分级均优于A组(P<0.05),而B组和C组的VAS痛苦指数分级差异无统计学意义(P>0.05),说明CAS-KIT工具在提升上颌窦底高度时对患者造成的疼痛感较轻。此外,3组患者的术中穿孔、术后上颌窦炎、术后耳石症的发生率差异无统计学意义(P>0.05)。说明采用冲顶法与CAS-KIT工具单独使用或联合使用行上颌窦底提升术,均会引起并发症,但并发症发生率差异无统计学意义(P>0.05)。术者须谨慎、精准操作,并提前制订并发症防范方案,做好围术期护理,以防范并发症发生。3组患者术后3个月、术后6个月、术后12个月时的种植体存留率相似,说明单独使用或联合使用冲顶法、CAS-KIT工具行上颌窦底提升术时,均有利于同期种植修复,种植体存留率相对较稳定。

综上所述,与冲顶法、CAS-KIT工具单独使用相比,联合使用冲顶法和CAS-KIT工具行上颌窦底提升术,能更有效地提升上颌窦底高度,减少骨吸收。