粮食安全背景下江苏水稻生产优化布局研究

贲 永 青

(扬州大学, 江苏 扬州 225009)

运用比较优势原理研究农业优化布局和农作物结构调整一直是学术界的热点问题,多数学者通过构建区位熵(LQ)、规模优势指数(SAI)、效率优势指数(EAI)、综合比较优势指数(AAI)等指标对某种农作物或者几种农作物的比较优势进行测算,用以明确农产品区际间比较优势,进而提出农产品区域化布局的政策建议[2]7,[3-6]。然而,比较优势是相对概念,不能完全反映一地区在本区域的优势和地位,比如已有研究中综合比较优势不明显的东北地区、江苏和安徽等地,其水稻生产规模和产量都居全国前列,而上海尽管比较优势明显,其在全国水稻生产中的地位较轻[7-8]。同样,江苏省苏南地区尽管比较优势明显,但其在江苏水稻生产中的地位远不如苏北地区[9],所以利用比较优势指数指导农业生产布局有其局限性,还需要综合其他指标,对各地区水稻生产优化布局具体问题具体分析。另外,水稻有籼稻、粳稻和糯稻之分,江苏是粳稻生产大省,也是籼稻最优产区的最北沿,对江苏粳稻、籼稻分类优化生产布局的相关研究鲜有报道,本研究在对江苏各地区水稻生产地位综合评价的基础上,构建面积规模优势指数及其趋势预测模型,最后运用分析矩阵为江苏各地区水稻生产优化布局提供理论支撑和政策建议。

1 研究方法

根据地理位置、经济社会发展水平的差异,将江苏水稻生产分为苏北(徐州、连云港、盐城、淮安、宿迁)、苏中(扬州、泰州、南通)与苏南(南京、镇江、常州、无锡、苏州)三个生产区域。

1.1 水稻生产面积规模指数及趋势预测

借鉴钟甫宁等的研究[10],构建江苏水稻生产面积规模指数ASI:

(1)

式中,ASIit为地区i在时间t的水稻生产面积占全部区域水稻生产总面积的比重,ait为地区i在时间t的水稻生产面积,Ait为全部区域在时间t的水稻生产面积。

运用时间序列分析预测江苏各地区水稻生产规模未来趋势。

ASIit=α+βt+ε

(2)

式中,t=2005,2006,……,2020,当β>0时,随着时间的发展该地区水稻生产规模在江苏省所占比重呈上升趋势;当β<0时,随着时间的发展,该地区水稻生产规模在江苏省所占比重呈下降趋势。

1.2 综合比较优势指数法

综合比较优势指数法适合于不同地区之间某种产品或同一地区内不同产品间比较优势的衡量和比较[2]18。借鉴已有研究,构建江苏水稻生产规模比较优势指数、效率优势指数和综合比较优势指数。

水稻规模优势指数(SAI)是指某一地区水稻的播种面积占该地区所有农作物总播种面积的比例与江苏省该比例的比值。SAIi>1,表明与江苏平均水平相比,i地区水稻生产具有规模优势,SAIi<1,表明i地区水稻生产与江苏平均水平相比规模处于劣势;SAIij=1表明i地区水稻生产规模处于江苏省平均水平。

分析表5得知:魏都区48.07平方千米的建成区内有18.34平方千米的绿地,东城区29.2平方千米的建成区内有11.3平方千米绿地,建安区25.73平方千米的建成区内有7.1平方千米绿地,高新区20.26平方千米的建成区内有4.2平方千米绿地,高新区的建成区绿地是最少的。高新区面积最小、建成区绿地面积以及公园个数最少。魏都区由于建成时间较早,公园个数最多,绿地面积最大。

水稻效率优势指数(EAI)代表某一地区水稻的单产水平与江苏水稻平均单产水平的比值。EAIi>1,表明与江苏平均水平相比,i地区水稻生产具有效率优势;EAIi<1,表明i地区水稻生产与江苏平均水平相比生产效率处于劣势;EAIij=1表明i地区水稻生产效率处于江苏省平均水平。

1.3 熵权Topsis综合评价模型

Topsis法是根据有限个评价对象与理想化目标的接近程度进行排序的方法,是在现有的对象中进行相对优劣的评价。采用熵权Topsis进行综合评价的步骤如下:对各指标进行无量纲处理;利用熵权法确认各指标权重,找出最优和最劣矩阵向量,分别计算评价对象与正理想解距离D+或负理想解距离D-;结合距离值计算得出综合度得分C值,并且进行排序。本研究基于对江苏水稻优化布局的需要,选取2016—2020年江苏各地区水稻种植面积和总产量两个指标对江苏各地区水稻生产水平进行评价。

1.4 k均值聚类算法

k均值聚类算法是一种迭代求解的聚类分析算法。其先将数据分为K组,再随机选取K个对象作为初始的聚类中心,然后计算每个对象与各个种子聚类中心之间的距离,把每个对象分配给距离它最近的聚类中心。通过对江苏各地区粳稻、籼稻生产综合得分聚类分析,明确江苏各地区粳稻、籼稻生产的梯队分布。

2 结果与分析

2005—2020年江苏水稻生产资料来源于江苏省统计局的统计数据和调查资料年鉴。

2.1 江苏水稻生产现状

选取2005、2010、2015、2020年数据分析江苏13地市水稻播种面积与总产量关系。可知各地水稻播种面积受粳稻影响较大,波动一致。苏北的盐城、淮安、宿迁、连云港水稻及粳稻播种面积呈上升趋势。徐州、淮安和宿迁籼稻播种面积呈上升趋势。盐城籼稻播种面积下降趋势明显。苏中地区的南通、扬州和泰州水稻、粳稻和籼稻播种面积均成下降趋势。苏南地区的南京、苏州、无锡、常州、镇江5市水稻及粳稻播种面积有下降趋势,稻米产量和播种面积变化趋势一致。

2.2 江苏水稻生产综合评价

基于熵权Topsis综合评价模型与k均值聚类算法得出粳稻(表1)、籼稻(表2)生产水平综合评价。粳稻生产水平综合评价结果表明,粳稻生产呈区域集聚分布,主要集中在苏北苏中地区,苏北到苏南呈递减趋势。籼稻生产水平综合评价结果表明,江苏籼稻生产主要集中在苏北的淮安、宿迁和徐州三市,苏南的南京、苏中的扬州处于第二梯队。

表1 江苏各地粳稻生产水平综合评价

表2 江苏各地籼稻生产水平综合评价

2.3 江苏水稻播种面积规模指数及其趋势预测

分析江苏水稻生产面积规模指数计算江苏各地区ASI均值,见表3。结果表明,从横向比较分析,江苏省水稻种植规模呈现从苏北、苏中到苏南依次递减趋势,从2017—2020年ASI均值看,苏北播种面积占比60.26%,苏中占比24.98%,苏南地区播种面积仅占14.76%,其中盐城市水稻种植面积规模优势明显,占比达到18.31%。从纵向比较分析,2005—2020年,苏北地区水稻生产规模占比呈现递增趋势,从53.00%升至60.26%,增长率达13.70%,苏中地区水稻生产规模占比略有下降,从26.57%下降至24.98%,下降率5.98%。苏南地区水稻生产规模占比下降明显,从20.43%下降至14.76%,下降率达27.75%。

表3 江苏各地水稻播种面积规模指数(ASI均值) 单位:%

由水稻生产规模趋势预测模型(式(2))得出江苏省各地区稻谷ASI指数时间序列分析函数,见表4。结果表明,从总体看,苏北地区水稻、粳稻及籼稻种植面积比重在全省均呈上升趋势;苏中地区水稻、粳稻及籼稻种植面积比重在全省均呈下降趋势;苏南地区水稻、粳稻种植面积比重在全省均呈下降趋势,而籼稻呈上升趋势。从个体看,苏北地区盐城市、淮安市、宿迁市及连云港市水稻生产面积比重在全省呈上升趋势,其余9市呈下降趋势(徐州下降趋势不显著)。从粳稻情况看,苏北地区5市和苏中地区的扬州市粳稻种植面积比重在全省呈上升趋势(徐州市上升趋势不显著)。从籼稻看,淮安市、徐州市及南京市籼稻种植面积比重在全省呈上升趋势,宿迁市、常州市上升趋势不显著,盐城市、连云港市、泰州市、扬州市和镇江市呈下降趋势。

表4 2005—2020年江苏各地稻谷ASI指数时间序列分析结果

2.4 江苏水稻生产比较优势分析

由综合比较优势指数法计算江苏省各地区水稻生产AAI,见表5。结果表明,从总体看,苏北地区粳稻AAI=0.92,粳稻种植在本地区不具备综合比较优势,而籼稻AAI=1.16,籼稻种植在苏北地区具备综合比较优势,但是粳稻AAI指数在0.9以上,比较劣势并不明显。苏中地区粳稻AAI=1.09,说明籼稻种植在苏中地区具备综合比较优势,而苏中地区籼稻AAI=0.56,即籼稻种植在本地区处于比较劣势。苏南地区粳稻AAI=1.18,即粳稻种植在苏南地区具备综合比较优势,而苏南地区籼稻AAI=0.84,说明籼稻种植在苏南地区同样处于比较劣势。从个体看,除了苏北地区淮安、宿迁和徐州三市外,其余10个地区粳稻种植在本地区均具备比较优势,在籼稻种植中,淮安、宿迁、徐州和南京四市具有综合比较优势,扬州籼稻AAI=0.92,接近1,同样具备一定的种植规模。

表5 2005—2020年江苏各地水稻生产比较优势分析

2.5 江苏各地水稻种植比较优势分析矩阵

2.5.1 粳稻种植比较优势分析

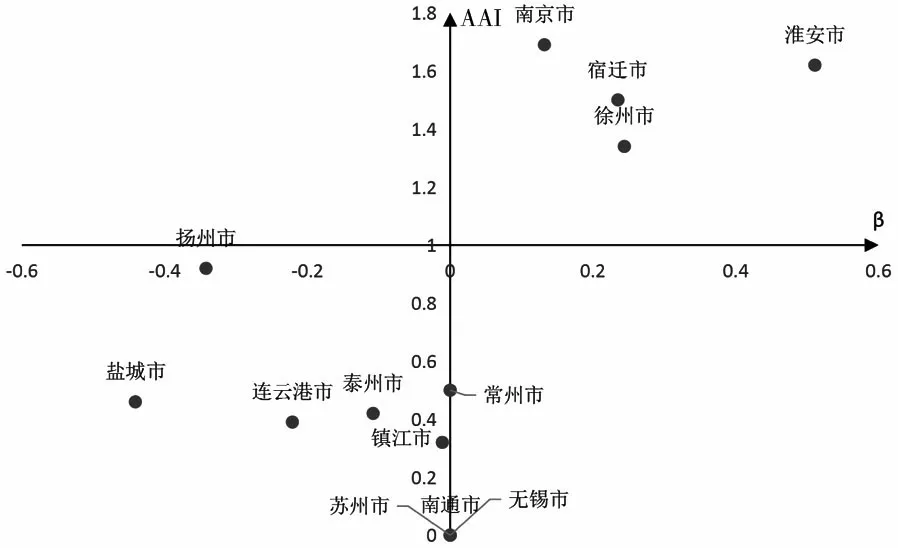

根据江苏省各地区粳稻种植比较优势分析矩阵(图1),盐城、连云港和扬州三市(AAIij>1,β>0)粳稻生产在本地区具有综合比较优势,粳稻种植面积比重呈现递增趋势,淮安、宿迁两市尽管AAIij<1,但均接近1,粳稻生产在本地区比较劣势并不显著,且粳稻种植面积比重呈现递增趋势,江苏粳稻生产可以进一步向上述5个地区布局。泰州、南通、南京、镇江、苏州、常州、无锡等7市(AAIij>1,β<0)粳稻生产在本地区具有综合比较优势,但粳稻种植面积比重呈现递减趋势,上述7个地区应稳住现有粳稻种植面积,保障粮食安全供给,守住耕地红线。徐州市(AAIij<1,β>0)粳稻生产在本地区不具有综合比较优势,且粳稻种植面积比重递增趋势不显著,该地区可以维持或适当提高粳稻种植面积比重。

图1 江苏各地区粳稻种植比较优势分析矩阵

2.5.2 籼稻种植比较优势分析

根据江苏省各地籼稻种植比较优势分析矩阵(图2),淮安、宿迁、徐州和南京四市(AAIij>1,β>0)籼稻生产在本地区具有综合比较优势,且籼稻种植面积比重呈现递增趋势,江苏籼稻生产可以向上述4个地区优化布局。盐城、连云港、泰州、常州、镇江等六市(AAIij<1,β<0)籼稻生产在本地区不具有综合比较优势,且籼稻种植面积比重呈现递减趋势,上述5个地区可以适度降低籼稻种植面积比重,可以“籼改粳”,扬州市尽管AAIij<1,β<0,但AAI=0.92,接近于1,且β系数不显著,故扬州市可以维持或适度减少籼稻种植面积。

图2 江苏各地区籼稻种植比较优势分析矩阵

3 江苏区域生产优化布局的对策建议

在中央保耕地、稳产量,保障国家粮食安全的工作总基调下,江苏应结合水稻生产规模变化趋势,进一步发挥水稻生产区域比较优势,推进水稻生产区域化、专业化发展。

3.1 发挥比较优势,推动水稻生产向优势产区集中

苏北、苏中地区是粳稻优势主产区,其中淮安、宿迁、徐州又是籼稻优势主产区,苏南地区粳稻、南京市籼稻生产具有比较优势,应发挥本地区比较优势,提高本地区的总体规模优势,推动优势粳稻、籼稻向上述地区集中。苏北地区水稻生产面积大,总产量高,域内射阳大米、淮安大米、泗洪大米、阜宁大米和建湖大米驰名全国,应着力构建苏北水稻生产核心区。苏中地区作为江苏水稻生产的中间力量,域内兴化大米、姜堰大米、宝应大米、如东大米和海安大米同样实力不容小觑,可以打造苏中水稻优势区。苏南地区尽管种植规模小,但粳稻及南京籼稻比较优势明显,加之苏南经济发达,产业融合、城乡融合条件得天独厚,可以构建苏南水稻生产、生活和生态相互融合的三生示范区。

3.2 建设水稻生产优势区,形成优势产业带

发挥农业区域比较优势,调整区域功能定位和主攻方向,着力建设粳稻、籼稻优势区,形成优势产业带。在淮河以北(包括盐城、淮安、宿迁、连云港和徐州的全部或大部分区域)建立淮北中熟中粳稻优势区;在淮河、长江之间(包括盐城、淮安、宿迁、扬州、泰州和南通的全部或大部分区域)建立江淮及沿海迟熟中粳稻优势区;在苏南沿江及太湖地区(包括南京、镇江、常州、无锡和苏州的全部或大部分区域)建立沿江及太湖单季晚粳稻优势区;在沿骆马湖、沿运河及西南丘陵地区(主要包括淮安、宿迁、徐州部分地区,南京、扬州局部地区)建立沿运河及丘陵杂交中籼稻优势区。

4 结语

综合比较优势指数可以衡量本地区多种农作物间的比较优势,而利用其指导同一作物不同区域的农业生产布局有其局限性,同一作物不同区域的优化布局还要根据实际情况具体问题具体分析。以江苏为例,在水稻生产优化布局中,苏北、苏中地区着力建设粳稻、籼稻优势主产区,在苏南地区建设粳稻生产、生态功能区。在保面积、稳产量,保障国家粮食安全的背景下,积极推进江苏粳稻、籼稻优势区集聚,助推江苏农业现代化建设和乡村振兴。