基于China-PAR模型的不同体重指数体检人群的心血管病风险评估

张 芮,侯钦钏,李炳宏 ,曾红莲,杨 波,潘 佳,朱元芳,周 琳,李东宇 ,帅 平,

(1.西南医科大学公共卫生学院,四川 成都 610000;2.四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心,四川 成都 610072;3.成都大学附属医院健康管理中心,四川 成都 610081;4.四川省自贡市第四人民医院健康体检中心,四川 自贡 643099)

动脉粥样硬化性心血管疾病(arteriosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)是我国居民的首要死亡原因,分别占城市和农村居民死因的41.8%、44.8%,对我国人民健康造成严重威胁[1]。随着我国城镇化与人口老龄化速度的加快,人民生活方式的改变,心血管疾病的发病率和病死率呈持续上升趋势,带来极大的疾病和经济负担。目前,心血管风险评估和分层已被国内外指南广泛采用,用以指导临床心血管疾病的防治。《中国心血管病风险评估和管理指南(2019年)》提出了一种适合中国人群的新的动脉粥样硬化性心血管疾病风险评估模型(prediction for ASCVD Risk in China,China-PAR)[2],同时指出超重肥胖是高血压、糖尿病、心血管疾病及其他代谢性疾病的潜在危险因素。多项研究指出,体重指数(body mass index,BMI)与血糖、血压、血脂、内膜中层厚度等心血管疾病的危险因素密切相关。在超重和肥胖的情况下,代谢综合征、胰岛素抵抗、高甘油三酯血症、心血管疾病等心脏代谢疾病的患病率显著增加[3]。本研究拟利用China-PAR风险评估模型,分析在健康体检人群中不同体质指数人群的心血管影响因素情况,评估该人群ASCVD未来十年和终生发病的风险,为健康体检人群ASCVD的预防和控制提供参考。

【基金项目】成都市科技局项目(编号:2021-YF05-00498-SN);四川省科技厅重点研发项目(编号:2022YFS0600);四川省人民医院院基金项目(编号:2021LY15)

【通讯作者】帅 平

1 对象与方法

1.1 对象纳入2018年1月至2020年12月于四川省人民医院、成都大学附属医院和自贡市第四人民医院健康管理中心参加年度体检且资料完善的体检人群,共计30281例。纳入标准:①年龄≥20岁;②自愿参与本次调查并签署知情同意书。排除标准:①既往已诊断为脑卒中或冠心病者;②体检资料不完善者;③不愿意接受问卷调查;④存在沟通障碍,认知功能不全。其中,男24285例(80.20%),女5996例(19.80%)。年龄20~83岁[(40.46±10.88)岁]。本研究获得四川省医学科学院·四川省人民医院伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1问卷收集 由调查者发放问卷,受检者自行填写或在调查者的协助下完成问卷,当场回收。调查由接受统一培训合格的医务人员组成,主要收集人口学信息(年龄、性别、居住地)、生活方式(吸烟、饮酒)、疾病史和家族史等信息。

1.2.2体格检查 由经统一培训的医护人员测量身高、体重、腰围、血压等。身高及体质量测量采用经过校准的深圳双佳电子有限公司的SK-14B0121型电子秤,血压测量统一使用欧姆龙HBP-9020型全自动电子血压计,连续测量2~3次,每次间隔1~2 min,取平均值作为最终血压值,并计算BMI。

1.2.3实验室检查 采集受检者晨起空腹静脉血5ml,由医院临床检验中心采用OLYMPUSAU 2700自动生化分析仪进行生化指标的检测分析。检测项目包括空腹血糖、总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)等。

1.2.4诊断标准及定义 高血压的诊断标准参照《中国高血压防治指南(2010修订版)》[4],将收缩压≥140 mmHg和(或)舒张压≥90 mmHg,或既往曾被确诊为高血压及近2周内服用过降压药者定义为高血压。糖尿病的诊断标准参照《中国2型糖尿病防治指南(2020年版)》[5],定义为存在糖尿病症状且随机血糖≥11.1 mmol/L或空腹血糖≥7.0 mmol/L或葡萄糖负荷后2小时血糖≥11.1 mmol/L。血脂异常参照《中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)》[6]的判断标准,定义为总胆固醇≥5.2 mmol/L,或甘油三酯≥1.7 mmol/L,或LDL-C≥3.4 mmol/L,或HDL-C<1.0 mmol/L,有任一项异常者即为血脂异常。超重、肥胖参照《超重或肥胖人群体重管理专家共识及团体标准》[7]的判断标准,以BMI 24.0~27.9 kg/m2为超重,BMI≥28 kg/m2为肥胖。吸烟的定义根据WHO的标准定义为每日至少吸烟1支且连续吸烟1年及以上。心血管病家族史是指父母、兄弟姐妹中至少1人患有心肌梗死或脑卒中。

1.2.5ASCVD风险评估 根据《中国心血管病风险评估和管理指南》[8],应用China-PAR模型进行心血管病10年风险评估,评估内容包括性别,年龄,现居住地(城市或农村)、地域(北方或南方)、腰围、总胆固醇、HDL-C、当前血压水平、是否服用降压药、是否患有糖尿病、现在是否吸烟、是否有心血管病家族史。心血管病10年风险定义为<5.0%为低危,5.0%~9.9%为中危,≥10.0%为高危。心血管病终生风险定义为<32.8%为低危,≥32.8%为高危[2]。

1.3 统计学方法应用 SPSS 26.0 软件进行统计分析。计量资料均以均数±标准差表示,符合正态分布的计量资料的两组间比较采用独立样本t检验,多组间比较采用单因素方差分析。不符合正态分布的计量资料两组间比较采用Wilcoxon秩和检验,多组间采用Kruskal-Wallis检验;方差齐者组间两两比较采用 Bonferroni法检验,方差不齐者组间两两比较用Games-Howell法检验。计数资料用率(%)表示,组间比较采用卡方检验。采用多因素Logistic逐步回归方程分析超重、肥胖者ASCVD风险的影响因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

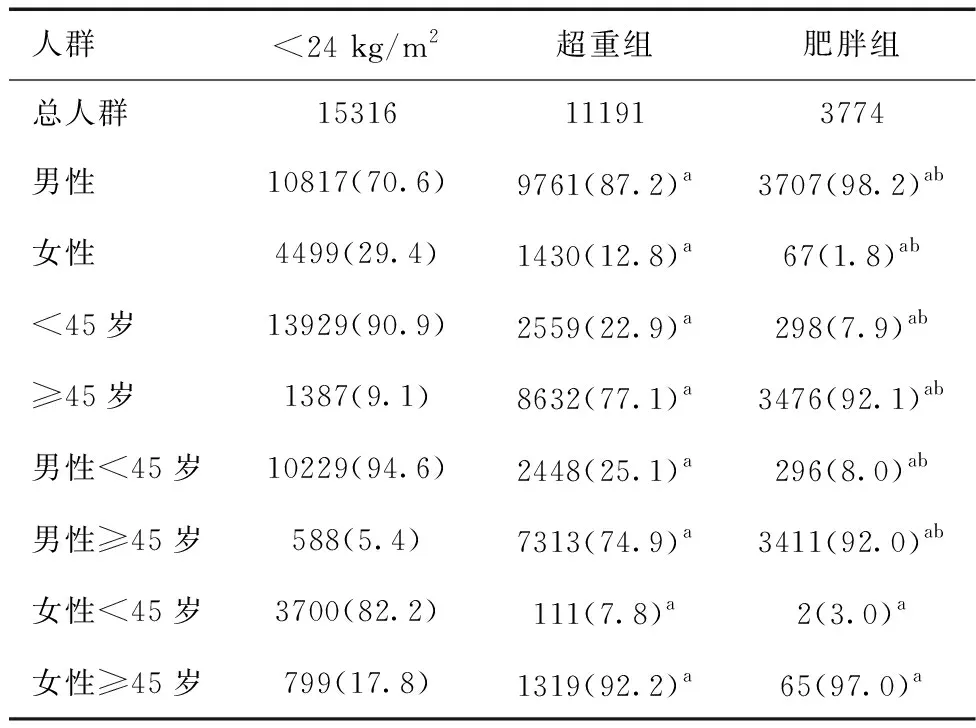

2.1 体检人群超重、肥胖流行情况该人群中超重11191例(36.96%)、肥胖3774例(12.46%)。其中,男性超重、肥胖比例显著高于女性(P<0.001)。年龄≥45岁者的超重、肥胖比例显著高于年龄<45岁者(均P<0.001)。无论在男性还是女性中,≥45岁者的超重、肥胖比例显著均高于年龄<45岁者,差异有统计学意义(P均<0.001)。见表1。

表1 体检人群超重肥胖流行情况

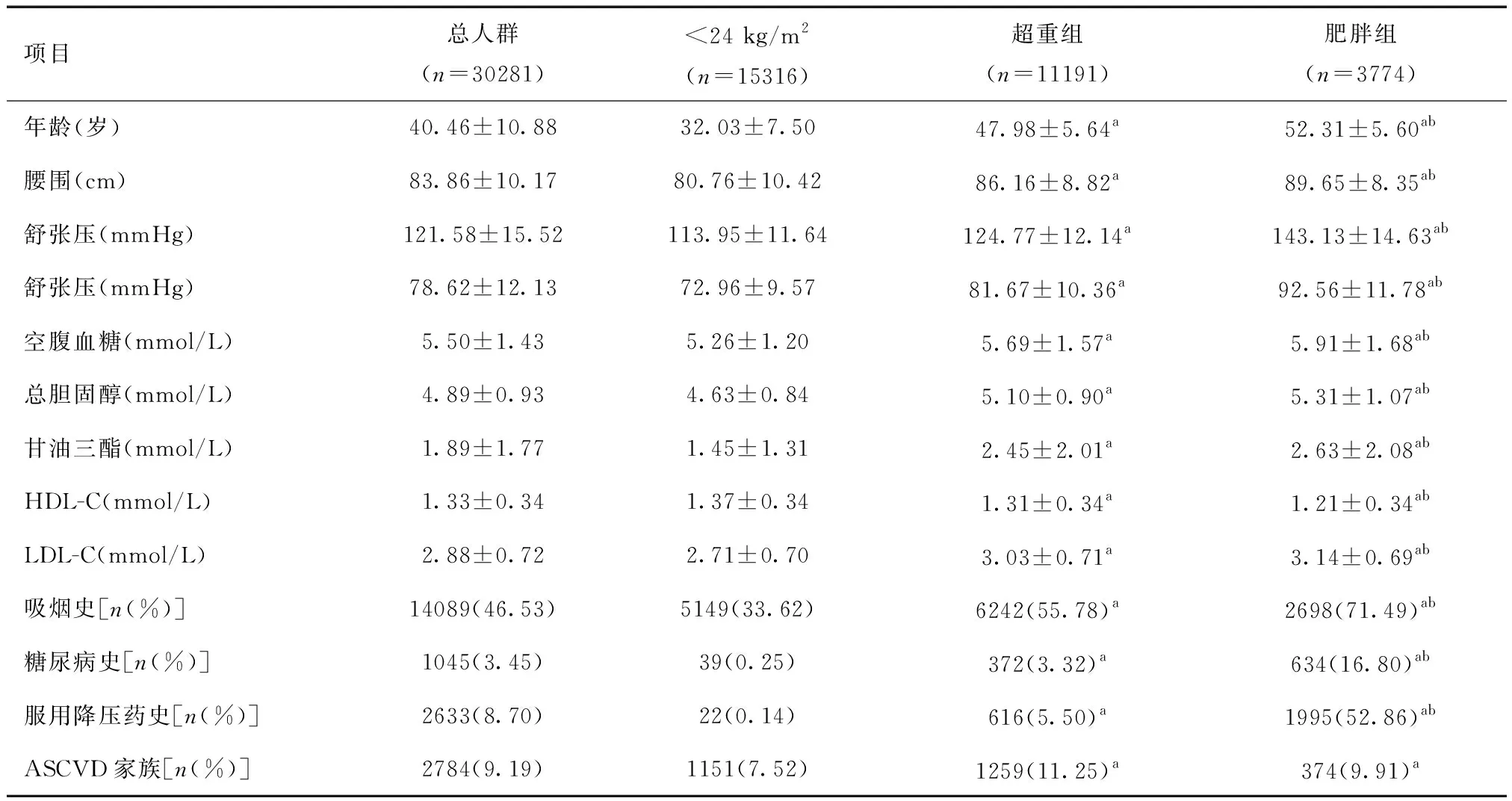

2.2 不同BMI水平人群的临床指标比较与BMI<24 kg/m2者相比,超重与肥胖受检者的年龄、腰围、舒张压、舒张压、空腹血糖、总胆固醇、甘油三酯、吸烟者比例、糖尿病史比例、服用降压药史者比例、ASCVD家族史比例均较高,而HDL-C较低,差异有统计学意义(P均<0.001)。与超重组相比,肥胖组者的年龄、BMI、腰围、舒张压、舒张压、空腹血糖、总胆固醇、甘油三酯、吸烟者比例、糖尿病史比例、服用降压药史者比例较高,HDL-C较低,差异有统计学意义(P均<0.001);两组的ASCVD家族史比例差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 不同BMI水平人群临床指标比较

2.3 不同性别、年龄和BMI水平的ASCVD风险分层采用China-PAR模型进行ASCVD风险评估显示,该人群中低危27407例(90.51%),中危2260例(7.46%),高危614例(2.03%)。随着年龄的增长,中、高危人群比例增加;随着BMI值的增高,ASCVD中、高危人群的比例高于低危组;男性的中、高危人群比例显著高于女性,差异有统计学意义(P均<0.001)。见表3。

表3 不同性别、年龄和BMI水平的10年ASCVD风险分层比较 [n(%)]

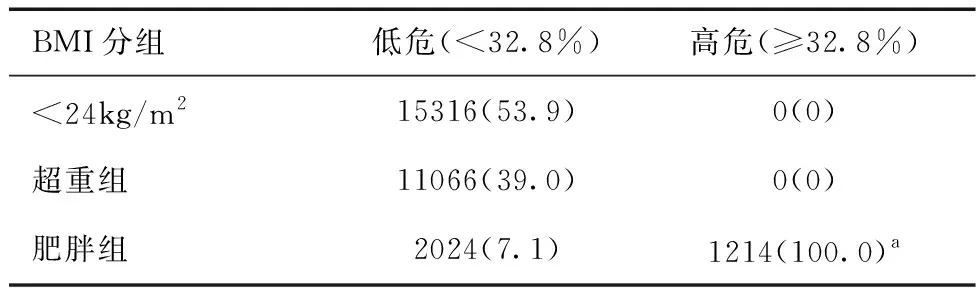

2.4 <60岁人群ASCVD终生发病风险纳入人群中,<60岁受试者29620例(97.82%),需要进一步计算其心血管疾病终生发病风险(即从当前生存至85岁时发生心脑血管病的风险)。结果显示28496例(94.10%)被评为低风险,1214例(4.01%)被评为高风险。其中,肥胖组终生ASCVD风险高危比例显著高于超重组和非超重肥胖组,差异有统计学意义(P<0.001)。见表4。

表4 不同BMI分组的终生ASCVD风险评分比较 [n(%)]

2.5 超重、肥胖者未来10年ASCVD发生风险的多因素Logistic回归分析多因素Logistic回归分析结果显示,年龄升高、收缩压升高、吸烟史是超重者ASCVD风险的独立危险因素(P<0.001);男性、高龄、收缩压升高、葡萄糖升高、总胆固醇升高和吸烟史是肥胖者ASCVD风险的独立危险因素(P<0.05)。见表5。

3 讨论

控制体重是心血管病预防的关键步骤之一。国内外大量研究表明,超重肥胖可显著增加心血管病的发病与死亡风险[11,12]。及时发现体重异常并采取相应措施对于心血管疾病的防治有重要意义。中国居民营养与健康状况监测结果表明,2012年中国18岁及以上居民的超重肥胖率为42%,呈持续上升趋势[13]。本次研究人群超重肥胖率为49.42%,其中男性55.45%,女性24.97%,显著高于国内平均水平[13]。本次调查显示体检人群心血管病10年风险评估结果ASCVD低危、中危与高危者分别占90.51%、7.46%和2.03%。其中,风险评估分层为ASCVD中、高危者占比显著低于相关报道[14~16],这与本次研究对象平均年龄为(40.46±10.88)岁,年龄构成较年轻有关。其次,调查对象全部来自我国南方。有研究表明,长江流域以南的地区较北方地区有更低的心血管疾病发病率[2]。另外,本次选择的研究对象主要由参加单位年度体检的人群构成,考虑与该群体多为企事业单位职工,有较稳定的经济收入,受教育程度相对较高,对自身健康关注程度高,能获得更好的医疗服务与资源等有关。

通过心血管疾病风险分层,我们发现ASCVD中高危人群主要集中于男性、高龄和超重肥胖者。多因素分析结果显示,高龄、收缩压升高、吸烟史是超重者ASCVD风险的危险因素;男性、高龄、收缩压升高、葡萄糖升高、总胆固醇升高、吸烟史是肥胖者ASCVD风险的危险因素。有研究表明,通常男性发生心血管事件的风险高于女性[17]。本次调查中,男性体检人群未来10年ASCVD发病风险中高危人群占比显著高于女性,这一结果与云南、江西等地区结果相符[18,19],可能与不同性别人群心血管病危险因素暴露水平不同有关[20]。大量研究表明,体质指数和CVD风险之间存在直接关系,体重减轻与CVD风险因素的有益变化相关[10]。同时,随年龄增长,CVD风险也不断增加[21]。本研究显示,与非超重肥胖者相比较,超重肥胖人群存在多种心血管病危险因素及代谢异常,且随年龄和BMI的增长,中、高危人群比例不断增加。在肥胖与年龄60岁及以上人群中,ASCVD的中高危比例最高,分别达到75.20%、53.80%,提示高龄和肥胖均为心血管疾病发生风险的重要影响因素。

因此,在针对体检人群的心血管疾病的防治工作时应将重心放到高龄、男性与超重肥胖者上,加强健康宣教和健康管理,尤其是对其血压、血糖、血脂异常的管理,提高对心血管疾病危险因素中可控因素的认知。针对上述可控因素开展相应的健康干预措施,积极改变不良的生活方式,督促其形成良好的生活习惯,倡导戒烟、科学运动、控制体重及定期监测血糖、血压、血脂等相关指标,降低ASCVD的发生风险。

本研究的局限性在于研究对象均为参加年度体检的中青年职业人群,男女性比例存在差异,样本的代表性可能存在偏倚。另外,本研究为横断面研究,未随访心血管事件,无法进行危险因素的因果推断。今后将进一步通过纵向队列研究评估人群10年发病风险与实际发病情况的符合程度,验证China-PAR对该人群心血管疾病的评估价值,为开展心血管疾病的早期预防和健康管理提供参考。