生命何以可能:论柏格森的“生命显现学”

江海全

关键词:生命显现学;生命冲动;绵延;柏格森

摘 要:柏格森的生命哲学是一种流变的“生命显现学”。“生命冲动—绵延”是理解“生命显现学”的最核心概念。绵延是一种生命冲动、生命之流。生命之流总会受到阻碍,每一层阻碍产生一种生命实体,在其最高处的阻碍形成人类。从万物产生的意义上来说,它得益于这种阻碍,阻碍本身是一种积极的建构力量。“生命冲动—绵延”在宇宙创生层面、社会建构层面、自我存在层面分别显现为“上升运动和下降运动”“封闭社会和开放社会”“表层自我和深层自我”,以此看来,从宇宙、社会到自我都是一种绵延,一种显现的生命。

中图分类号:B565文献标识码:A文章编号:1001-2435(2023)03-0054-09

Key words:life's appearing theory; the impetus of life; duration; Bergson

Abstract:Bergson's life philosophy is a kind of evolutionary life's appearing theory,in which "impetus of life-duration" is the core concept. Duration is a kind of impetus of life and a flow of life,which is always hindered. Each layer of obstacles produces a living entity,and the obstacles at its highest form human beings. In the sense of the creation of all things,they benefit from these obstacles because it is a positive constructive force. "Impetus of life-duration" appears as "upward movement and downward movement" at the creation level,"closed society and open society" at the social construction level,and "superficial self and deep self" at the self-existence level. In this sense,the universe,the society,and the self are a duration and an appearing life.

自柏拉图理念论以降,西方主流哲学本质上表现出一种对永恒静止的偏执,视生灭变化为幻相,因此,旧的形而上学不能真正地把握生命的本质,对生命的理解远离了运动和变化。而柏格森的“生命冲动—绵延”将生命理解为一个不断生成、变化和创造的过程。“绵延”又被称为“生命之流”,意指一种持续流动的生成状态;“生命冲动”则是这种永不停息的变化和创造的动力。柏格森将“绵延”和“冲动”理解为生命的本质,由此从传统理性主义的静止概念走向了非概念性的流动,这恰恰是对西方传统理性主义思考生命之方式的反动,因此,“生命是什么”的问题在柏格森的哲学视野里翻转为“生命如何显现”“自我如何给出”的提问。对于柏格森而言,生命之“现象”的真正意蕴是生命之“显现”,“现象”一词的核心和灵魂是“现象”之“现”,即“显现”,而“现象”之“象”则是显现的结果和产物,因此,柏格森的生命哲学,在某种意义上,就成为一种流变的“生命显现学”。1“生命冲动—绵延”是其思想的最核心概念,也是打开柏格森“生命显现学”之门的一把钥匙。

一、生命顯现之奠基:生命冲动—绵延

柏格森将生命的本质构造为绵延,然而,关于什么是“绵延”,柏格森并未明确地定义,因为对于柏格森来说,绵延简直是难以捉摸的东西,形象的隐喻和抽象的概念都不能用以表达绵延。“内在的生命同时具有质的多样性、进步的连续性以及方向的统一性。它不能用形象来表达。用概念,即抽象的、一般的或者简单的观念来表达绵延更是不可能的。”2唯有通过某种直觉穿透并进入绵延本身,才能把握这种运动中的现实性。然而,形象至少有一个优点,让我们停留在具体的东西上,而且各种各样形象的作用汇聚起来,正好可以将意识引向获得某种直觉的地方,从而有某种直觉的把握,因此柏格森更倾向于用形象的隐喻来说明绵延的特性。罗素曾经评价柏格森:“类推和隐喻的方法是柏格森向读者介绍他的思想时所用的整个方法的一大部分,在他的著作中见得到的关于生命(绵延)之隐喻的数目超过我所知的任何诗人的作品的数目。”3

(一)绵延之连续性、整体性、韵律性

根据柏格森的观点,绵延主要是由连续性定义的,而且是一种不可分割的连续性,“每一状态都预示未来而包含既往”。4关于绵延之不可分割的连续性,在此仅列出柏格森的两个形象类比。

其一,线团的缠绕。我们可以设想有两个卷轴,中间由线带牵引,一个卷轴放线,另一个卷轴缠绕,像一个连续不断的流,持续地进行下去。线团的例子说明,绵延是一个连续的状态,每个状态都宣布它之后的内容,并包含它之前的内容;绵延也是一种记忆,过去的延伸,渗入到当下。我们的过去紧随着我们,我们的现在不断扩大。柏格森说:“没有无记忆的意识,同时,对于现在的感受来说,没有不附加对于过去时刻的回忆的状态的连续。正是这一点构成了绵延。内在的绵延就是一种记忆的连续的生命,它把过去延长到现在……如果没有过去的残余留到现在,就不会有绵延,而只能有顷刻性。”5

其二,柏格森又多次用音乐的旋律譬喻绵延,以此说明绵延既是恒常同一的整体,亦是不断连续变化的结果,犹如音乐和谐之曲调。他认为,尽管音乐的音调是一个一个连续发出,各个音符区别分明,但是我们却感知到它们相互渗透着,音符之间彼此联结而且组织起来,旋律之连续性构成了一个活的整体。如果某一音符停滞过久而干扰了音乐的韵律,导致的结果不是那个音符的夸张的延长或者停滞,而是全部乐曲因此引起的质变。柏格森说:“我们因此可以感觉到一种没有区别的连续性,并把它想象成为一系列元素相互渗透、彼此联结而且组织起来,各个元素代表着整体,除非用抽象的思维,否则无法把它和整体分开和孤立。”6音乐的例子说明,绵延犹如音乐之旋律,恒常同一,连续不断,没有断裂或者停滞;绵延没有现在、过去与未来的分割,而是现在、过去与未来之三“维”一体的连续过程,三而一,一而三,融为一个不可分割的整体。以聆听音乐的体验为例,你当下所听到的声音一定与过去和未来的声音有一种隐秘的沟通,否则一段美妙的音乐不会作为持续的声音向你呈现。如果没有一种对未来的预期,下一刻的声音就会变成一种突发或者混乱的声音;如果没有对过去的保持,也就没有“余音回旋不绝”的音乐欣赏感受。因此,一个你当下感受到的完整声音应该由当下呈现的实在与过去的包容、未来的预期共同构成。

(二)绵延之多样性、异质性、累积性

柏格森区分两种多样性,德勒兹给这两种多样性做了一个更完美的概括:“一种通过空间来表现:这是一种外在性、同时性、并置排列、秩序、数量差异、程度差异的多样性,一种数的、非连续性的和现实的多样性。另一种则在纯粹绵延中呈现:这是一种连续、融合、构成、异质、性质差异或本质差异的内在多样性,一种潜在而连续的、不能还原成数目的多样性。”1柏格森用羊群的例子譬喻数量的多样性。2当我们看到一群羊时,我们注意到它们都长得很像,因此数量的多样性总是同质的。但是,我们也注意到,尽管它们是同质的,我们却可以计数绵羊,我们之所以能够计数它们,是因为每只羊在空间上与其它羊分离或并置;换句话说,每只羊占据一个可辨别的空间位置,因此数量的多样性是同质的和空间的。此外,由于数量的多样性是同质的,我们甚至可以抛开羊群本身,而只保留关于它们的观念,用一个符号,例如一个计数总额“50”来表示。

对于柏格森来说,绵延是一个质的多样性,而不是一个量的多样性。光谱的例子说明的就是绵延的质的多样性。3彩色光谱具有看不到的一层深似一层的渐进的色调,每一种色调渐进的变化,都预示着下一个变化而统摄了既往的变化,如果我们把自己置身于光譜的连续性中,我们就会把自己放在一个绵延的连续性中,就会体验到红色到黄色之间的连续性的自然延长。光谱的形象帮助我们看到了绵延是持续的差异性或异质性。绵延进程的连续性永远不会使差异消失,这种差异成为一种内在的、连续的、相互渗透的、异质的多样性。对于柏格森来说,意识就是记忆,记忆保存着过去,而这种保存并不意味着一个人经历了相同的再认知,而是一次不同的认知。当下一个时刻发生时,它加在所有其它旧的时刻上,与过去的时刻集合相比,现在的时刻不能与之前的时刻相同,因为现在的时刻比过去所有时刻“更大”。因此,意识犹如一片片雪花落下,这一片加在那一片上,它们不但相互落在一起,而且相互融合渗透以至无穷,不但有量的累积,还有质的变化。

(三)绵延之运动性、变化性、创造性

对于柏格森来说,“真正绵延”是“可变性(variability)”,4这种“变”也可以称为“运动”,柏格森的哲学实质上就是一种“流变哲学”。绵延之所以为绵延,就在于它是永恒变动的,它永远不会停止自身的运动。柏格森将绵延知觉为一条我们无法逆它而行的河流,它的基本属性就是“流动”。柏格森说:“这是一条无底的、无岸的河流,它不借可以标出的力量而流向一个不能确定的方向。即使如此,我们也只能称它为一条河流,而这条河流只是流动。”5他进一步指出,它是我们存在的基础,它是我们生存的这个世界的根本实质。6

我们设想另一个关于绵延的形象——将绵延想象为处于伸延中被压缩的弹簧。7我们首先将弹簧尽量缩小,以至于压缩到一个数学的点上,这个点代表了我们现在的经验。然后,让这个点逐渐延长,使之由点而画出一条逐渐延伸的线。切记,我们不要把注意力放在这条线上,而是放在追踪它的行动上。如果我们专注于追踪的行为,那么我们就能看到,运动,也即绵延,不仅是连续的、不同的或异质的,而且是不可分割的。我们总是可以在表示运动的空间的线中插入一个断裂,但运动本身是不可分割的。

柏格森有时也把绵延比作一个充满弹性的球,渐渐膨胀,每一时刻都有其无法预期的新形式。1这种“新形式”意味着,绵延在其纯粹的运动中,始终具有连续不断的创造性。柏格森借用“高压汽缸”这个生动的比喻来形容绵延本来就有的创造力,即生命冲动:

让我们设想有一个充满高压水蒸汽的汽缸,汽缸的壁上处处都有裂缝,水蒸汽由此喷射而出。喷到空气中的水蒸汽,几乎全部凝结成小水珠,从而落下。这种凝结和下落仅仅表示出丧失了某种东西,表示一种中断,一种亏容。但喷出的水蒸汽的一小部分,有几秒钟它们依然存在,没有凝结,它们在做出努力,将正在下落的水滴举起来,它们至多是延缓了那些水滴的下落。于是,喷汽必定是从无限的生命之库不断喷涌而出,每一个下落的喷射都是一个世界。2

柏格森还用更多的比喻来形容生命冲动的这种创造过程,例如说生命冲动的创造过程像炮弹爆炸3,像焰火表演中的火箭4,等等。生命冲动在创造和产生新的东西的过程中,总是遭遇物质的阻碍并与之进行斗争,奋力在物质中间打开一条新的出路,在物质壁垒中间寻求更大的运动自由。

尽管柏格森用了很多的形象譬喻绵延,但他还是没有忘记警告我们,所有形象的类比都是不完整的,任何一个隐喻都只能表现绵延的一方面而同时牺牲了另一方面,显然没有一个隐喻能够同时表达绵延的复杂本性。比如,如果用具有成百上千种色调的光谱隐喻绵延时,在我们面前呈现的是一个完全形成的事物,然而绵延却是不断地“处于创造中”。如果用一个处于伸延中的被压缩的弹簧隐喻绵延时,我们仅仅看到绵延单调的运动,却忘记了绵延所特有的丰富性,犹如千变万化的色彩。

二、“生命冲动—绵延”在宇宙创生层面的显现

在《思想与运动》中,柏格森向传统哲学发出振聋发聩的质问:“凭借什么把物质安排为无生命的?”5毋庸置疑,生命世界应当有意识,但物质世界也仍然隐含着意识与生命的必然在场。柏格森将整个自然界看作是运动和生命,看作一个诞生着的过程。柏格森按照意识绵延、物质绵延、宇宙绵延的思维路线图构造了一个绵延的宇宙——“宇宙绵延着”。6首先,在《论意识的直接材料》中,通过对心理状态的探寻,柏格森发现了意识绵延。其次,在《物质与记忆》中,他通过记忆理论发现了物质的绵延性,绵延开始走出意识领域,迈向物质世界。最后,在《创造进化论》中,绵延弥漫整个宇宙,获得了本体论的维度。宇宙作为一个联系的统一整体,是一个绵延着的运动。

这个绵延着的运动,或者生命的冲动是一种“双向对立的运动”:“上升运动”和“下降运动”。柏格森用节日燃放的焰火之腾起和扩展的比喻来描绘这种动力的发展,火花冲天的同时也喷下相应的物质残渣。生命因素具有“向上运动”的趋势,物质因素则是“向下运动”的趋势。向上运动时,生命之流紧缩、凝聚,产生生命有机体;向下运动时,生命之流松弛、坠落,产生无生命物质。因此,上升运动创造生命,下降运动形成物质体系。柏格森成功地将那些静止不动或落后的因素也放到了发展的动力中,物质不再是一种僵死物,它实际上也是一种“运动”,确切地说,是一种下降运动的“倾向”,这也意味着生命的副产物也是创造的结果。生物界和非生物界、有机物和无机物通过生命之流维系和贯通起来——物质的绵延也就是一种物质性的流动,这种运动松解自身;而生命绵延抵抗这种物质性流动,努力生成自身,阻止生命坠落为一种惰性的松弛。这样,柏格森描绘了一张完整的生命创造进化的宇宙图景(见图1)。

当向上运动的生命松弛、坠落成无意识的物质,柏格森形象地称之为“意识在沉睡”。“在意识沉睡之处生命才变成无意识,但是,在意识昏昏欲睡之处,例如在植物那里,有着不断调整的进化、确定的进步、老化,以及绵延的外在标志,这些都是意识的特征。”1柏格森将进化看作生命的唯一本质,而进化意味着绵延,真正的绵延应该具备的特征是:“变化的连续性,过去在当前中的持续保留。”2生物就像意识一样具有这样的特征,因为生物的进化意味着不断记录绵延,过去在当前的持续存在。进一步说,生命也像意识活动那样,犹如一股我们无法逆它而行的水流,永不停息,每时每刻都在创造。柏格森又指出,即使在物质世界里,这样的连续性也是一个不可否认的事实:“在物质与充分发展的精神之间存在着无数的程度等级……这些连续性程度中的任何一个等级都测量着一个持续增长的生命强度,都对应着一个更高强度的绵延的张力。”3“纯粹知觉是最低程度的精神,即不含记忆的精神,纯粹知觉事实上是物质的一部分,正如我们理解物质那样理解纯粹知觉。”4这意味着,物质之所以表现出惰性,不断重复自身,正是因为其意识和绵延程度的低级,从而无法记忆自身。简言之,物質只不过是最低程度的意识和绵延。

三、“生命冲动—绵延”在社会建构层面的显现

根据柏格森的观点,人类社会的进化像其它事物的发展一样,也是一种绵延。从绵延角度看,任何个人都不是一个封闭的系统,个人需要不断与外界交流,与他人共在,与世界共融。笛卡尔“我思”意义的自我是抽象的意义的自我。自我成为一个孤立的隔离的点,一个自我就是一块封闭的区域,这是空间感的集中体现。空间化的思维方式容易导致自我封闭,形成固定的生活圈子,因而人的社会化过程实质上就是形成框子或圈子的过程,人的生存就是适应社会,融入框子或圈子。柏格森后期著作提出两种社会——封闭的社会和开放的社会,通过绵延理论破除空间化的思维方式,反对封闭的社会,其目的是追求自由,让生命冲动得到淋漓尽致的显现。

(一)封闭社会

当生命冲动被压抑和遏制,形成“封闭社会”,“它的社会成员团结在一起,对其他人类群体漠不关心,总是时刻准备攻击或者忙于自卫,最终被迫陷入一种随时准备进行战斗的态度”。1“封闭道德”和“静态宗教”构成封闭社会。“封闭道德”作为一种“压迫道德”深深地扎根于习俗、观念和制度之中,通过习惯来维持群体的稳定和团结。社会生活表现为一系列稳固的习惯构成的规范系统,它是对我们自由意志的压制,对个人而言具有强制性,我们不能逃避这种压迫。某种习惯和秩序被破坏和打乱了,我们又感到不能没有它,随后我们又被吸引回来去遵从它。服从某种习惯就是在履行某种道德义务,习惯是社会分配给我们的责任:“对于所有的习惯,我们都感到有一种义务感。”2

“静态宗教”源于人类社会的“残余的本能”的需要。本能可以追溯到动物,比如蜜蜂、蚂蚁的活动,发展到人类社会那里,则成为一种“潜在的本能”或者“残余的本能”,这种本能能够创构神话和幻想迷信,由此形成早期的宗教形式:巫术、图腾崇拜、泛神论、神话以及各种迷信等等。理智的缺点之一,精于算计,鼓励自私,容易使社会分裂,带来社会混乱,而本能则运用宗教虚构出具有威严和可畏的神灵,通过“禁忌”以维护社会的稳定和秩序。理智的缺点之二,利用分析、推理、类比等功能形成“人必死”的观念,而人的求生的本能则利用宗教虚构出“灵魂不朽”去抵抗这种观念。因此“宗教是一种对抗理智的破坏力量的自然防御性反应”。3“静态宗教”通过“仪式”使人与人连为一体,强调遵守和服从,强调秩序和稳定。在封闭社会中,无论道德还是宗教,都构成了对个体自由、创造、情感、意志以及个性的一种压制。

从柏格森意义来说,我们平常所生活的社会就是“封闭社会”。因为它遮住了绵延,阻碍生命的冲动。封闭社会是空间化思维方式的集中体现,它将自我或者一个群体看作一个被隔离的、孤立的点,一块自我封闭的区域,切断了与外界交流、与他人共在、与世界共融的过程。就像福柯说的,整个社会从最高的政治层面到微观的生活层面就是一个由纪律、规训、惩罚构建的对人的个体极其庞大的严格控制系统。

(二)开放社会

与生命冲动被压抑和扼制形成“封闭社会”相对立,“开放社会”是“生命冲动”得以充分表现的一种状态,而且是一种动态的社会。在这样的社会中,每一个人不断冲破外在强制和束缚状态,从而享受着创造的自由。“开放社会原则上是向所有人类敞开的。它是由那些杰出的精英不断表达的梦想,总是在每一次创造中体现自身,每一次创造对人类或多或少发生着深远的影响和改变,克服一切迄今未能克服的困难。”4根据柏格森的观点,从“封闭社会”到“开放社会”是一个无限向上、不断进化的过程。生命冲动不会由于被压抑和扼制而终止于封闭社会,而是被少数精英人物重新发现,推向前进。通过杰出人物的创造行为,原来封闭的社会变得开放了。但在每次创造的行为之后,暂时敞开的门又会封闭起来。这时,又需要新的杰出的人物作出新的创造行为来打破这一日益僵化的局面。因此,对于柏格森而言,“生命冲动”正是通过精英人物得以彻底显现,从而扩展至整个人类社会。

开放社会的精神状态表现为“开放道德”和“动态宗教”。“开放道德”是一种“动态道德”,绝不固守某一种特定的道德情感,而是持续地运动变化,永远向前,不断冲破既成的一切束缚,真正体现着“生命冲动”的状态。正如柏格森所言,“在封闭道德与开放道德之间横亘着静止与运动的全部距离……开放道德则是一种向前的推进,一种对运动的需求,运动性正是其本质。”1“开放道德”是一种“人类道德”,已经超越了狭隘的群体道德,将对父母、家庭以及所处群体的关爱推至对整个人类的仁爱,以全体人类的利益作为自己道德实践的标准。“开放道德”是一种“愿望道德”,人自愿地服从它,它不再是“习惯”的固定化,而是充分体现着人的情感和意志。如果在开放社会中,“习惯”还构成一种社会强制力的话,那也是一种发自内心,甘愿服从的强制力。因此,人感到的是一种充分的自由,而不是一种束缚。“开放道德”是一种“人道道德”,它不再强制和说教,而是一些伟大人物,比如英雄、思想家、圣人和先知,以行动、创造和爱感化和引导众人自愿达到一种至善。

“动态宗教”是一种神秘的生命体验,是一种极其罕见的精神状态,换言之,是一种“纯粹的神秘主义”,人的心灵移到了另外一个高远境界,达到了与神合一的状态。柏格森认为,应该“以其与生命冲动的关系而界定神秘主义”2,真正的神秘主义应该是一种与生命冲动的直接接触,“神秘经验是一种经验的绵延,这使我们达到了生命冲动学说”。3柏格森指出,真正神秘的体验是少有的,一般人往往不能达到,而只有那些伟大的神秘主义者,比如基督教的神秘主义者圣·保罗(St.Paul)、圣·特丽萨(St.Teresa)、圣·凯瑟琳(St.Catherine)等等,才能达到一种神秘的体验。

柏格森指出,正如动物的本能中还存留着一丝理智一样,人类的理智中也保存着一丝直觉,只不过它仅仅是一丝微弱的光芒,不能照耀太远,但正是这一丝微弱的光帮助了我们。“这种直觉面向内心深处,且在强度上如果大多数人都能达到,他们会借助于它认识到内在生命的不断绵延,而某些人的直觉会更强烈,它把他们带进我们存在的根基,从而领悟普遍生命的法则。这难道不是那些伟大神秘主义者才享有的特权吗?”4因此,只有伟大的神秘主义者,恰恰借助于直觉才能达到我们存在的根基——“最高存在”,并与之进行精神沟通。伟大的神秘主义者通过自己的行动、创造和爱表达了真正的神秘主义。行动、创造和爱是动态宗教的内容——在这些伟大的神秘主义者那里,思想与行动融为一体,他们很少依靠宣传和劝导说服众人,而是以自己的行动召唤和感染众人。他们的最终目的是确立一种接触,即与生命的创造性努力相接触,去冲破一切既成的障碍。他们拓展了那些出于人的本能的对家庭、国家等狭隘之爱,他们的爱是包括全体人类的神性之爱。这种爱完全表现了生命冲动,这种爱是行动和创造的源泉。

四、“生命冲动—绵延”在自我存在层面的显现

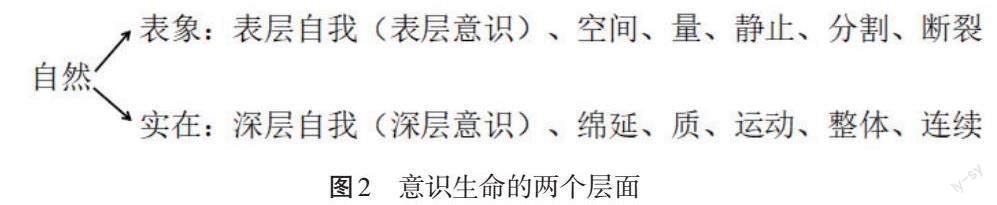

根据柏格森的观点,意识、自我和绵延是一种源初的融合,他从意识领域发现绵延,也即意识绵延,而自我存在于意识,所以自我绵延着。第一,根据观察绵延的不同方式,可以区分两种意识生活的层面:表层意识和深层意识。它们分别代表两种深浅不同的自我:当我们以“空间化、数量化”的维度去觉知意识生活时,我们找到的是“表层自我”;当我们通过深刻的内省,或者直觉方式去洞见意识生活时,我们发现的是“深层自我”。柏格森有时直接把“深层自我”称作“绵延”。其一,绵延是“深层自我”的存在方式。它是一个持续变化且深沉隐晦,绝对连续且不可分离的意识流。柏格森说:“当我们的自我让自己活起来的时候,当自我不肯把当下状态跟以往状态隔开的时候,我们意识状态的陆续出现就是一种纯粹绵延。”1其二,绵延是“深层自我”的内部组织形式。它陆续出现且彼此渗透、相互融化,当下时刻一定是与一段对过去的保持交织在一起,共同构成一个当下的意识状态。柏格森说:“意识所知觉到的内在绵延仅仅就是意识状态的相互融化,并逐渐成长为自我。”2因此,纯粹绵延把过去和当下做成一个有机整体,自我存在着不带相互外在性、无区分的继起。

当论及两种自我之间的关系时,柏格森说:“表层自我好像是深层自我在外界的投影,也可以说,是它的空间和社会的表象……我们几乎看不到自己的任何东西,而只看到自己的鬼影,亦即纯粹绵延投射到同质化空间中的一种无色阴影。”3我们的生活在空间中展开,我们为了外界而生活。表层自我要同外界打交道,意识为了使用方便之故,它总是有一种把事物分开,并且把知觉、情绪、观念划分得清清楚楚的意图,因此它的各种意识表象保留着外在空间性特征。人们习惯将“表层自我”当作“自我”,然而真正的自我是“深层自我”,它好像被“帷幕”所掩覆不易为人所察觉,与空间里并置丝毫没有共同之处,所以它不可测量,因此我们能够掌握自己的时候非常稀少。

第二,根据“量”和“质”的两种多样性来理解两种深浅不同的自我——“表层自我”和“深层自我”。柏格森指出,有两种不同的多样性:“一种属于物质的东西,对于这些东西,数字概念可以直接运用于它们;一种属于意识状态,对于这些状态,我们若不借助于含有空间必然因素的符号性表象(symbolical representation),我们便无法计算它们。”4柏格森所表达的两种多样性:一为数量式的,它是指可数的、同时并置于空间的物质诸对象。空间各物单独存在,排成行列,通过先后状态构成一个无连续性的多样性;二为性质式的,它是指不可数的、交织穿透的绵延。这种多样性是意识直接呈现的绵延,它因无法并排置列于空间而变为数量,因此不能被计量,除非它被象征性地投射于空间中。根据柏格森的观点,两种形式多样性的区分同样适用于两种不同层面的“自我”的区分:

我们应该区分两种形式的多样性,即看待绵延的两种不同方式,也即意识生命的两个方面。在同质的绵延——此为真正绵延之外延式象征——之下,精细的心理学分析可以区分出另一种绵延,其异质性的瞬间相互穿透;在意识状态之数量式的多样之下,辨别出一种性质式的多样性。在那界限分明的自我状态之下,存在另一种自我,它彼此相继,意即相互融入并形成一个有机整体。但我们一般满足于第一种自我,即满足于被投射到同质空间中的那个自我之阴影……反而把基本的自我渐渐忘记。5

柏格森的基本自我是“深层自我”,“深层自我”是绵延,它瞬息变化、交织穿透,不易察觉,所以人们常常误以“表层自我”为“深层自我”,其实它只是实在之表象。就“深层自我”被空间化而言,“表层自我”被称为“真正自我”之“几何象征”。因此,柏格森明显以“表象”与“实在”的对比来区分“意识生命的两个层面”,6如图2所示:

“表层自我”和“深层自我”在社会中往往表现为“社会自我”和“个体自我”。就“深层自我”被社会化而言,“表层自我”被称为“真正自我”之“社会象征”。在实际的社会中,个人不得不与他人交往,通过服从社会习惯、履行社会义务而被社会化,我们无时不感到一种道德义务的强制力和束缚力,因此“社会自我”是社会规则和社会规范的体现,是清楚分明、社会化的“表层自我”。然而,社会中的个体,其深层本性实际上是一个行动的生命,充满了活力和动量。它的每一瞬间都是一种创造,我们是自己生活的创造者。它的每一瞬间都赋予了我们新的状态,并限定了我们的人格。它的每一瞬间都是一种生命的冲动,总带有自己特殊的欲望、需要和情感,因此“个体自我”是瞬息变化、深沉隐晦、活生生的“深层自我”。柏格森指出,我们要纳入社会秩序中,就必须付出一定的努力,因为无论我们看似多么自愿地服从社会习惯、履行社会义务,但我们仍然可能感到来自我们内部的抵制力量,这种抵制来自于“深层自我”的“生命沖动”与外部社会规范的冲突。道德义务从外部构成了对个体的强制力,“履行义务意味着抵制自我”1。柏格森还指出,我们大多时候不是为我们自己而生活,而是为外界而生活,不是自由地行动而是为外界而行动,我们只在很少的时候才是自由的,因此只有通过深刻的内省,或者直觉才能恢复对于自己的掌握并回到纯粹的绵延,才能达到“深层自我”——“只有深层自我才是自由的”2。

五、结 语

总而言之,“生命”是柏格森思考的主题,在柏格森的思想里首先具有世界观的一面。柏格森对生命的理解不再局限于人和生物有机体,宇宙是一个巨大的生命体,它拒绝完成,永远在不断运动、变化、创造和生成着。现实世界从根本上来说是生命的,如果把宇宙发展看作一部小说,那这部小说的主人公就是生命冲动。“生命冲动”是创生世界的本体,是推动世界生成和进化的原初推动力,是生物和非生物的共同的根基。“生命冲动”创造自然界的过程将自身显现为“绵延”,因此,绵延是一种生命冲动、生命之流。生命之流总会受到阻碍,每一层阻碍产生一种生命实体,从单细胞生物,到无脊椎动物,再到脊椎动物,最后在其最高处的阻碍形成人类。从万物产生的意义上来说,它得益于这种阻碍,阻碍本身是一种积极的建构力量。因此,从宇宙、社会到自我都是一种绵延,一种显现的生命。

责任编辑:钱果长