一株野生金针菇菌株的分离鉴定及驯化栽培

鲁欣欣 邹 明 靳荣线 马海涛 刘翼成 李 峰

(新乡市农业科学院食用菌研究所,河南 新乡 453000)

金针菇Flammulina filiformis,又称构菌、冬菇、毛柄金钱菌,属蘑菇纲Agaricomycetes、蘑菇目Agaricales、膨瑚菌科Physalacriaceae、冬菇属Flam⁃mulina[1-2]。金针菇富含蛋白质、氨基酸、矿物质、维生素、多糖、黄酮等各种营养成分[3-5],具有抗肿瘤、提高免疫力、降血脂、抗疲劳等多种药用保健价值,是比较受欢迎的一种菇类。

金针菇有白色、黄色2个品系[6],野生菌株为黄色,白色为其变异株。黄色金针菇比白色金针菇生长速度快、温度适应性广、抗逆性强,是选育优良金针菇品种的重要亲本;且鲜味浓郁,口感脆爽,优于白色金针菇,市场接受度较高。目前我国工厂化栽培金针菇所用的菌种多数引自国外,不但每年须支付昂贵的菌种使用费,且随着菌种使用年限增长,均会出现一定程度退化问题[7]。我国野生金针菇资源丰富,但很少有人对其驯化开发。因此,笔者以在河南省开展野生食用菌资源普查过程中采集的一株黄色野生金针菇为试验材料,开展其母种培养基优化及出菇试验,以期丰富金针菇菌质资源,为金针菇优良品种选育提供数据支持。

1 材料与方法

1.1 试验材料

(1)供试菌株:野生金针菇菌株于2021 年10 月26 日采自河南省济源市承留镇南山森林公园(东经112°50′,北纬35°08′,海拔400 m)。采用组织分离法[8]分离的菌株,编号为21JYF01,由河南省新乡市农业科学院食用菌研究所保藏。

(2)培养基

加富PDA 培养基:马铃薯(去皮)200 g,葡萄糖20 g,蛋白胨3 g,硫酸镁0.5 g,磷酸二氢钾1 g,琼脂20 g,加水定容至1 L。

基础培养基:蛋白胨2 g,葡萄糖20 g,MgSO41.5 g,KH2PO43 g,琼脂18 g,加水定容至1 L。

原种培养料:煮熟麦粒98%,石膏2%。

栽培种培养料:玉米芯64%,棉籽壳20%,麸皮15%,石灰1%。料含水量64%~65%。

1.2 菌株鉴定

1.2.1 形态学鉴定

观察野生金针菇生长环境及子实体形态、颜色等特征并拍照,结合《中国大型菌物资源图鉴》(李玉2015)进行形态学初步鉴定。

1.2.2 分子生物学鉴定

将21JYF01 菌株接于PDA 平板上,于25 ℃恒温培养箱中培养,将培养菌丝送至上海生工生物工程有限公司测序(采用ITS 序列分析),对测序结果进行分子鉴定[9],拼接序列在NCBI 核酸数据库中进行Blast 比对,查找同源相似性较高的序列,并利用MEG11.0 构建系统发育树,确定该野生金针菇菌株的系统发育地位。

1.3 菌丝培养特性研究

将组织分离纯化后得到的母种菌株转接至PDA 试管斜面,于25 ℃恒温培养箱中培养,观察并记录菌丝长势,测定菌丝生长量,计算菌丝平均生长速度。

1.4 菌丝培养条件单因素试验

将活化菌株21JYF01 转接至PDA 平板中培养,待菌落长满培养皿后进行菌丝培养条件单因素试验。采用直径0.5 cm 的打孔器打取菌株21JYF01菌块,分别接种于各组试验的培养基平板上,除温度试验外都置于25 ℃的恒温培养箱培养[10],每组试验设置6个重复。

观察记录各处理菌丝的颜色、长势、满板时间等。以菌落平均半径除以培养时间(d)即为菌丝平均生长速度。

1.4.1 培养温度试验

培养基为PDA。培养温度设5 ℃、10 ℃、20 ℃、25 ℃、30 ℃5个处理。

1.4.2 碳源试验

以不添加碳源的基础培养基为空白对照,设5种碳源处理组,分别为葡萄糖、麦芽糖、蔗糖、可溶性淀粉、乳糖。

1.4.3 氮源试验

以不添加氮源的基础培养基为空白对照,设5种氮源处理组,分别为蛋白胨、谷氨酸钠、酵母粉、氯化铵、尿素。

1.4.4 碳氮比试验

在添加最适碳源(20 g∕L)的基础培养基中,添加不同含量的1.4.3 试验最适氮源,配置碳氮比5 个处理分别为10∶1、20∶1、30∶1、40∶1、50∶1。

1.5 出菇试验

栽培方法常规,观察21JYF01菌株的出菇表现。

培养料配方为玉米芯68%,棉籽壳16%,麸皮15%,石灰1%。料含水量为64%~65%。按照配方拌料后,采用直径为8 cm 的聚丙烯塑料瓶装料,共20 瓶,于121 ℃高压灭菌2 h,在无菌条件下按照5%的接种量接种。

接种后培养20 d 左右菌丝满瓶,搔菌后控制空气相对湿度为85%~90%,培养温度降至7~10 ℃催蕾,适宜的散射光照,7 d左右可现蕾,菌盖开始平展时采收。观察子实体形态,统计产量,计算生物学效率。

2 结果与分析

2.1 菌株鉴定结果

2.1.1 野生菌株生态环境调查及形态学鉴定结果

供试野生食用菌采集于河南省济源市承留镇南山森林公园(图1)。子实体长于阔叶林山中,属于腐生木生菌,子实体丛生,菌盖呈扁平球形,直径6 cm,边缘黄色中间黄褐色,表面较黏;菌柄长5 cm,粗1.5 cm,圆柱形,中生,纤维质,空心,上淡黄色下红褐色。根据宏观特征初步鉴定该菌为野生金针菇。

图1 野生金针菇生态照

2.1.2 分子生物学鉴定结果

将菌株21JYF01的ITS序列在NCBI GenBank 数据库中进行Blast比对分析,获取与该序列同源性最高的20 个菌株序列,发现其与金针菇的匹配度达98%以上。由图2 构建的进化树可知,其结果与登录号为MH469685.1 的菌株Flammulina filiformis聚为一类,结合形态学鉴定结果,鉴定该野生菌株21JYF01为金针菇。

2.2 菌株菌丝培养特性

野生金针菇菌株母种接种PDA 培养基上2 d 后开始萌发,培养7 d 菌丝长满斜面,菌丝洁白、浓密、粗壮整齐;原种菌丝满袋时间约为28 d,栽培种菌丝长满瓶时间约为20 d。

2.3 菌丝培养条件单因素试验结果

2.3.1 培养温度试验结果

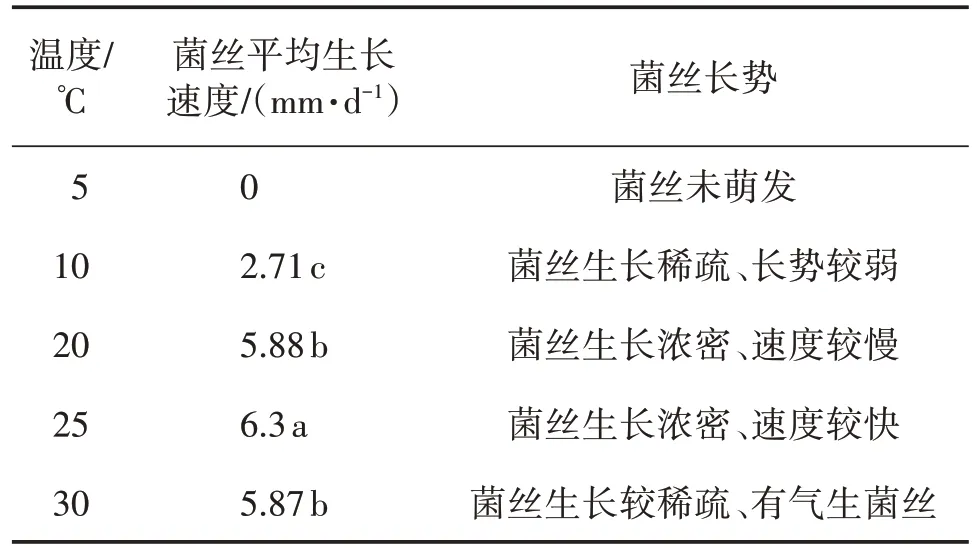

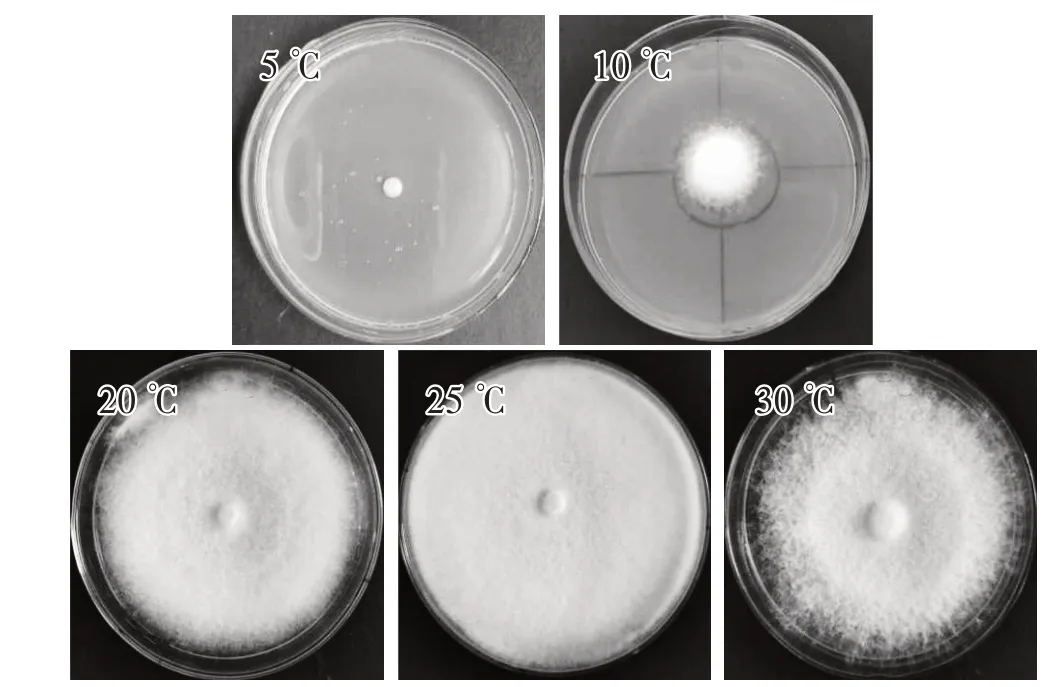

由表1和图3可知,不同培养温度下21JYF01菌株菌丝生长速度均具有显著差异,温度为25 ℃时,菌丝生长速度最快,达6.3 mm∕d,菌丝洁白浓密;温度为30 ℃时,菌丝生长速度较快,但较稀疏且气生菌丝旺盛;温度低于20 ℃时,菌丝生长速度缓慢;温度为5 ℃时,菌丝未萌发。综合分析,21JYF01 菌株菌丝最适生长温度为25 ℃。

表1 不同培养温度下21JYF01菌株菌丝长势

图3 试验温度下21JYF01菌株菌丝生长状态(平板,下同)

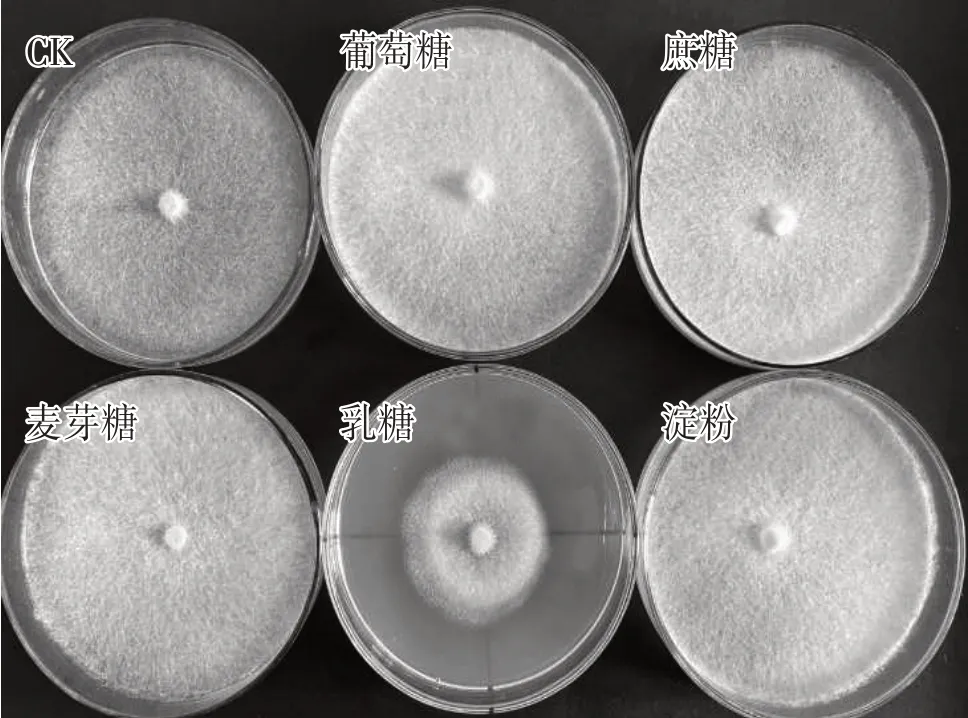

2.3.2 碳源试验结果

由图4可知,在葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、淀粉为碳源的培养基中21JYF01 菌株菌丝生长速度最快,但在葡萄糖为碳源培养基中菌丝最为浓密,在乳糖为碳源培养基中菌丝生长最慢且稀疏。综合菌丝长势和生长速度,最适碳源为葡萄糖。

图4 试验碳源培养基上21JYF01菌株菌丝生长状态

2.3.3 氮源试验结果

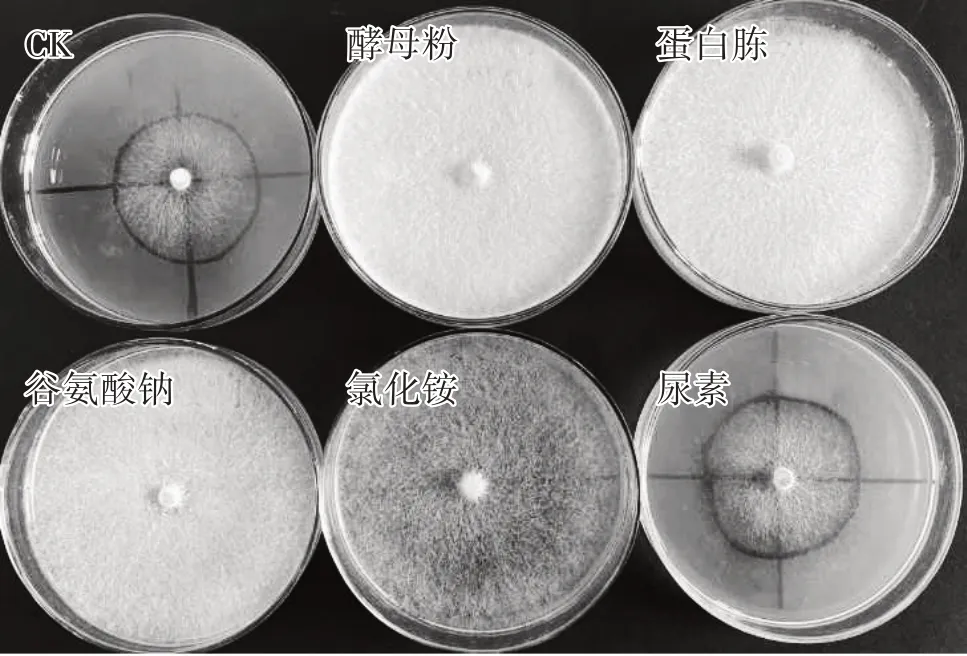

由图5 可知,21JYF01 菌株菌丝在供试氮源培养基中均可生长,但在氮源空白(CK)或以尿素为氮源的培养基中菌丝生长速度和长势最差,在酵母粉、蛋白胨、谷氨酸钠为氮源培养基中菌丝生长基本一致,其中酵母粉为氮源的培养基中菌丝长势最好,洁白且浓密。综合菌丝长势及生长速度,最适培养基氮源为酵母粉。

图5 供试氮源培养基中21JYF01菌株菌丝生长状态

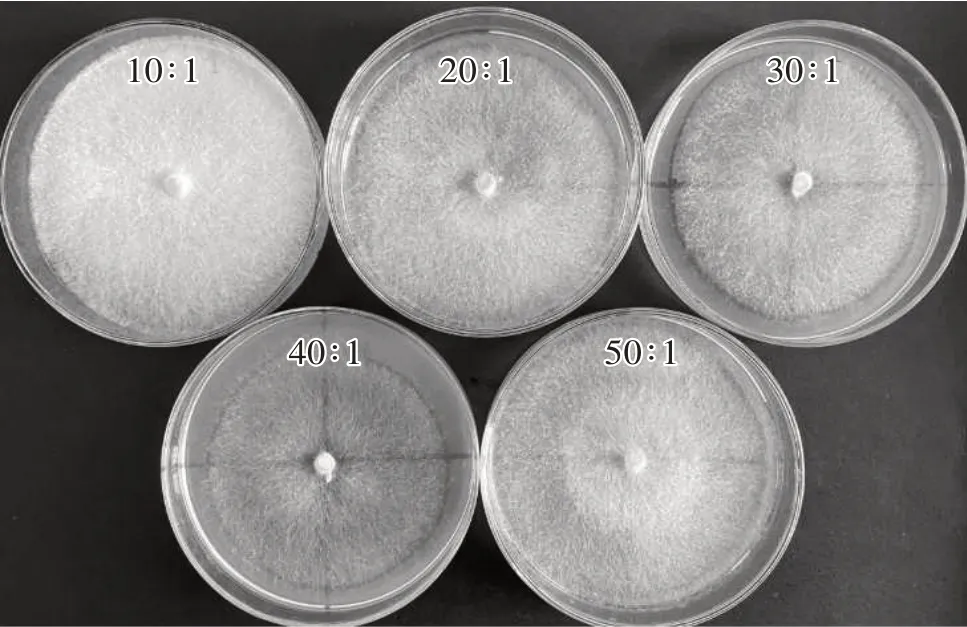

2.3.4 碳氮比试验结果

由图6 可知,21JYF01 菌株菌丝在试验碳氮比培养基中均能生长,生长速度并无较大差异;培养基碳氮比为40∶1的培养基中菌丝生长最差,碳氮比为10∶1 培养基中菌丝长势最好且浓白。综合菌丝长势及生长速度,培养基最适碳氮比为10∶1。

图6 试验碳氮比培养基中21JYF01菌丝生长状态

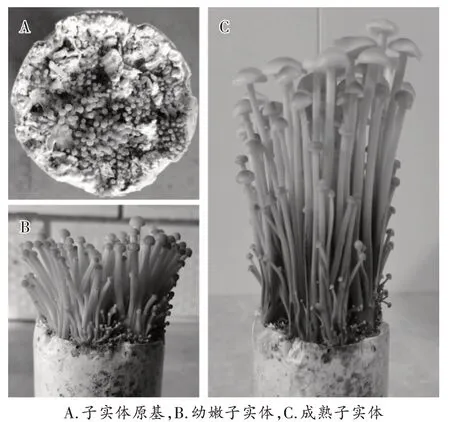

2.4 出菇试验结果

金针菇菌株21JYF01从接种至菌丝长满出菇瓶用时20 d,菌丝满瓶7 d 后开始出现原基,原基生长7 d 后子实体成熟采收。头潮菇生物学效率为78.5%,可采收1~2 潮。由图7 可知,21JYF01 菌株子实体丛生,菇体健壮,出菇整齐,子实体菌盖颜色总体呈淡黄色,中间颜色较深且表面光滑(菌盖直径达2.6 cm);菌柄呈淡黄色(最长为9.7 cm),农艺性状均较好,可作为工厂化栽培菌株。

图7 金针菇21JYF01菌株出菇状态

3 小结与讨论

传统形态观察结合分子生物学技术鉴定21JYF01菌株为金针菇Flammulina filiformis。

对该野生金针菇菌株生物学特性的研究结果表明:培养温度为25 ℃时21JYF01 菌株菌丝生长速度最快,且菌丝洁白浓密;在除乳糖之外的供试碳源培养基中菌丝生长均较好,以葡萄糖为碳源培养基中菌丝长势最健壮;在以尿素为氮源培养基中菌丝长势最差,以酵母粉为氮源培养基中菌丝长势最好,洁白浓密且菌落边缘整齐,说明该菌株对有机氮源利用率较好;培养基碳氮比为10∶1时菌丝长势最优。

出菇试验结果,以玉米芯为主料,21JYF01 菌株菌丝长势旺盛,生长周期较短,出菇整齐,菇体健壮,呈淡黄色。该菌株有较好驯化推广价值,也可为今后选育优良金针菇提供新种质。