丝绸之路上的贤劫信仰与千佛图像

——以《贤劫经》 的译传为背景

李金娟

(上海交通大学 设计学院, 上海 200240)

《贤劫经》 是大乘佛教兴起后产生的最早大乘类典籍, 也是从西北印沿丝绸之路最早传入河西地区, 并被译成汉文的经典之一, 曾在丝路沿线产生广泛影响, 但长期以来未引起学界重视。 有学者认为贤劫信仰在后世湮没无闻可能是《贤劫经》 以“别行经”形态流传, 无任何宗派将其作为所依经典的缘故。①[韩] 韩枝延《以〈贤劫经〉 为基础的早期西域佛教修行体系的考察——以西域贤劫信仰的展开情况为背景》,王欣主编《宗教与历史的交叉点: 丝绸之路》, 西安: 陕西师范大学出版总社, 2014 年, 第69-82 页。近年来, 随着一些犍陀罗语、 梵语《贤劫经》 残片的公布, 围绕《贤劫经》 的研究逐渐显示活力, 已大致梳理出其发展与译传历程。 目前所见最早《贤劫经》 为佉卢文犍陀罗语写本, 约3 世纪诞生于西北印,并在犍陀罗地区广为流行;②Stefan Baums, Andrew Glass and Kazunobu Matsuda, “Fragments of a Gāndhārī Version of the Bhadrakalpika sūtra ”, in Jens Braarvig (ed.), Manuscripts in the Schøyen Collection: Buddhist Manuscript Ⅳ, Oslo: Hermes Publishing, 2016, pp.183-266.3 世纪后期至4 世纪, 梵语本《贤劫经》 流传至于阗, 发现于敦煌藏经洞的于阗语抄本显示直到10 世纪该经在于阗和丝绸之路上还有持续影响;①段晴《梵语〈贤劫经〉 残卷——兼述〈贤劫经〉 在古代于阗的传布及竺法护的译经风格》, 中国人民大学国学院西域历史语言研究所编《西域历史语言研究集刊》 第3 辑, 北京: 科学出版社, 2010 年, 第201-231 页; 修订版收入氏著《于阗·佛教·古卷》, 上海: 中西书局, 2013 年, 第1-44 页。西晋永康元年(300) 竺法护译出《贤劫经》; 后秦弘始四年(402) 鸠摩罗什重译《贤劫经》, 梁僧祐时已佚失;②近来有学者比定出吐鲁番出土早期写经中的两件残片可能是鸠摩罗什本《贤劫经》, 参见李灿《鸠摩罗什失传〈贤劫经〉 译本的新发现——比定自日本书道博物馆和中国国家图书馆藏吐鲁番写经》, 《文献》2021 年第1 期, 第85-102 页。5 至6 世纪, 僧祐著录两种《贤劫千佛名经》。③范晶晶认为僧祐著录两种《贤劫千佛名经》 中的一种是昙无兰对竺法护译本的改编, 另录两种《三千佛名经》, 推测其中应该有贤劫千佛成分。 参见范晶晶《梵语、 于阗语及汉译贤劫千佛名研究——兼与敦煌写本作比较》, 郝春文主编《敦煌吐鲁番研究》 第18 卷, 上海: 上海古籍出版社, 2018 年, 第483-581 页。

文本之外, 与贤劫信仰相关的图像在丝绸之路沿线的佛教遗迹中被大量发现, 如犍陀罗地区的多佛造像频繁出现, 于阗佛寺遗迹, 河西地区的炳灵寺、 天梯山、 文殊山、马蹄寺、 敦煌莫高窟等石窟寺都有大量千佛图像出现, 体现出贤劫信仰体系的深入影响。 以往对丝绸之路千佛图像的研究主要以敦煌石窟为主, 集中于图像的经典来源、 图像特点等方面。④宁强、 胡同庆《敦煌莫高窟第254 窟千佛画研究》, 《敦煌研究》 1986 年第4 期, 第22-36 页; 贺世哲《关于北朝石窟千佛图像诸问题》, 《敦煌研究》 1989 年第3 期, 第1-10 页, 《敦煌研究》 1989 年第4 期,第42-53 页; 陈慧宏《敦煌莫高窟早期的千佛图》, 台湾大学硕士学位论文, 1994 年; 林梅《北方石窟千佛问题探讨》, 《炳灵寺石窟学术研讨会论文集》, 2003 年, 第234-248 页; 梁晓鹏《敦煌莫高窟千佛图像研究》, 北京: 民族出版社, 2006 年; 沙武田《千佛及其造像艺术》, 《法音》 2011 年第7 期, 第55-64 页。本文拟在前贤基础上, 结合《贤劫经》 在丝绸之路译传的背景, 以犍陀罗、 于阗和河西地区为节点, 从文本译传与图像梳理相结合的角度探讨贤劫信仰与千佛图像形成与流传的时间线索与传播路线, 揭示在不同地区和文化背景下千佛图像所呈现的基本面貌以及对于大乘佛教发展的影响。

一、 贤劫信仰体系的产生与犍陀罗地区的多佛造像

“贤劫” 一词则最早出现于南传巴利语经藏《长部·大本经》, 经文提出毗婆尸、尸弃、 毗舍婆、 拘楼孙、 拘那含、 迦叶和释迦七佛说法, 并说明后四位是贤劫中的四佛。⑤段晴等译《汉译巴利三藏·经藏·长部》, 上海: 中西书局, 2012 年, 第177-218 页; 在汉译经典《长阿含经·大本经》 中有对应文本, 参见[后秦] 佛陀耶舍、 竺佛念译《长阿含经》, 《大正藏》, 第1 册, 第1 页。在另一部巴利语经藏《小部·佛种姓经》 中, 记载释迦应舍利弗之问而述说过去各佛住世时修习、 受记等情形, 将过去诸佛的数量由包括释迦在内的七个增加到二十五个, 后来又增加到二十八个(加上燃灯佛之前三佛)⑥悟醒译《汉译南传大藏经·小部经典十九》, 河北省佛教协会, 2012 年, 第164-265 页。, 发展出二十五佛及二十八佛思想, 提出了南传菩萨道十波罗密, 成为早期大乘佛教思想来源。 根据那体慧(Jan Nattier) 的说法, 《佛种姓经》 可能参考了《长部·大本经》 七佛本生内容, 并受到耆那教影响以传承谱系的方式延续和扩充佛陀数量, 以显示佛教的权威性。①Janan Nattier, Once Upon a Future Time: Studies in a Buddhist Prophecy of Decline, Berkeley: Asian Humanities Press, 1991, p.21.

佛陀世系扩展中最为显著的创新是弥勒的出现。 在《长部·转轮圣王狮吼经》 中,释迦预言了弥勒的出世, 由此贤劫五佛(拘留孙、 拘那含、 迦叶、 释迦、 弥勒) 与八佛(或七佛一菩萨) 出现, 也构建了包含过去、 现在与未来的完整三世佛系统。②段晴等译《汉译巴利三藏·经藏·长部》, 第421-432 页。这种理念被不同教派广为接受, 出现在以后的众多经典中。 也正是贤劫五佛的形成, 构建了佛陀世系进一步扩展的基础。 那体慧认为随着弥勒出世, 佛陀世系似乎成为一个开放的系统, 佛陀数量的无限扩展成为可能, 因而在大乘佛教徒的手中, 五佛系统转化为千佛名号, 除四佛外, 所有这些佛都会在贤劫出现。③Jan Nattier, Once Upon a Future Time: Studies in a Buddhist Prophecy of Decline, p.23.

以上记载显示, 于贤劫有多佛出世理念在早期佛教典籍中就已存在, 体现多佛存在的时间与空间也在不断扩展。 关于贤劫千佛的出世预言, 在成书于公元前二世纪的大众部说出世部经典《大事》 中就有所发展, 经中明确提出千佛概念, 描述释迦牟尼过去曾有无数次转世, 并被他之前的诸佛一再证实其成佛过程, 燃灯古佛过去时为释迦牟尼授记, 预言其在未来将成佛, 释迦之后也会有多佛出世。④一般认为《大事》 编纂时间在公元前2 世纪至公元4 世纪之间, 但核心部分在公元前2 世纪就已完成。 参见E.Senar, Le Mahavastu, vol.3.Paris: L’ imprimerie nationale, 1987, p.330.虽因经文不完整而不能确定佛陀数量, 出现佛名也与现在所见梵、 汉及藏语本都不同, 但证明在部派佛教时已有千佛名号出现。⑤Skilling 认为在纪元前后在印度次大陆的北部和西北部就已经流行千佛的说法, 参见Peter Skilling, “Note on the Bhadrakalpika-sutra”, ARIRIAB XIII, 2010, pp.195-229.《贤劫经》 的形成应源自早期佛教经籍中的多佛思想。 Peter Skilling 认为《贤劫经》 最初可能是一部阐明当时佛教流行思想和实践趋势的创新文本, 与实现圆满和千佛有关, 既不属大乘佛教, 也不属小乘佛教, 同许多大乘类经典一样, 通过不断的增益扩充而成。 之所以有更多佛名出现是因为新勾勒出的菩萨思想之需要, 诸菩萨都曾敬奉过去诸佛, 种下善根, 故而在现世得以悟道成佛。 这些菩萨或未来佛在僧团宗教实践中扮演了榜样角色, 激励信众只要潜心敬奉, 努力修行, 就有望成佛。⑥Peter Skilling, “Note on the Bhadrakalpika-sutra”, pp.208-209.丝绸之路沿线的千佛图像和大乘佛经中无数次提到的千佛都说明这种信仰被广泛接受。

目前所见最早的《贤劫经》 为佉卢文犍陀罗语写本。 上世纪90 年代前期在巴米扬大佛附近石窟中出土了大批书写在贝叶、 桦树皮和羊皮上的犍陀罗语、 梵语写卷, 这些写卷散落各地, 据邵瑞琪(Richard Salonum) 与松田和信(Kazunobu Matsuda) 介绍,主要分散于挪威斯克因(Schɵyan)、 日本平山郁夫(Hirayama) 和林寺严州(Hayash-idera) 藏品中, 近年有学者进行了刊布与研究。①Mark Allon and Richard Salomon, “New Evidence for Mahayana in Early Gandhara”, The East Buddhist, Vol.41,No.1, 2010, pp.1-22.[日] 松田和信: 《アフガ二スタン写本からみた大乘佛教——大乘佛教资料论に代えて》, [日] 桂绍隆等编《シり—ズ大乗仏教(1) ·大乗仏教とは何か》, 东京: 春秋社, 2011 年,第165-166 页。在这些残卷中, 学者们比定出六十件犍陀罗语《贤劫经》, 大部分属千佛之内容。②李灿《 〈贤劫经〉 最新资料与相关研究——犍陀罗语与梵语部分》, 《文献》 2015 年第4 期, 第140-149页。由美国和澳大利亚学者对这些残卷进行的碳14 检测显示其书写年代为公元210 年至417 年③Mark Allon et al, “Radiocarbon Dating of Kharosthl Fragments from the Schɵyen and Senior Manuscript Collections”, in Jens Braarvig (ed.), Manuscripts in the Schɵyen Collection: Buddhist Manuscript Ⅲ, Oslo: Hermes Publishing, 2006, pp.289-290., 结合汉译《贤劫经》 译出年代,学者们倾向于将这些写卷的诞生定位于3 世纪。 犍陀罗语《贤劫经》 残卷的发现反映贤劫信仰至迟在3 世纪就已流行于犍陀罗地区, 这对于了解大乘佛教产生的历史以及在丝绸之路的传播具有重要意义。

佛教诞生后不久就在西北印的塔克西拉(Taxila)、 白沙瓦(Peshwar)、 斯瓦特(Swat) 及阿富汗的哈达(Hadda) 地区形成了佛教与艺术的中心, 即所谓“大犍陀罗地区”。 佛教在这里兴盛千年, 留下了数量众多的佛教艺术遗存。 犍陀罗地区的佛教寺院布局一般以诸多小佛塔围绕中央主塔的塔院为中心, 周围环绕着僧院。 2 至3 世纪,佛像崇拜在犍陀罗兴起, 方形、 多层基座的佛塔也成为主流。 这一时期佛塔基座除了佛传故事外, 开始出现多佛的浮雕或半圆雕造像组合。 这类佛塔建筑与造像在塔克西拉、白沙瓦和哈达等地区的佛教遗迹中都有发现, 体现出多佛信仰及相关修行实践仪式的流行。

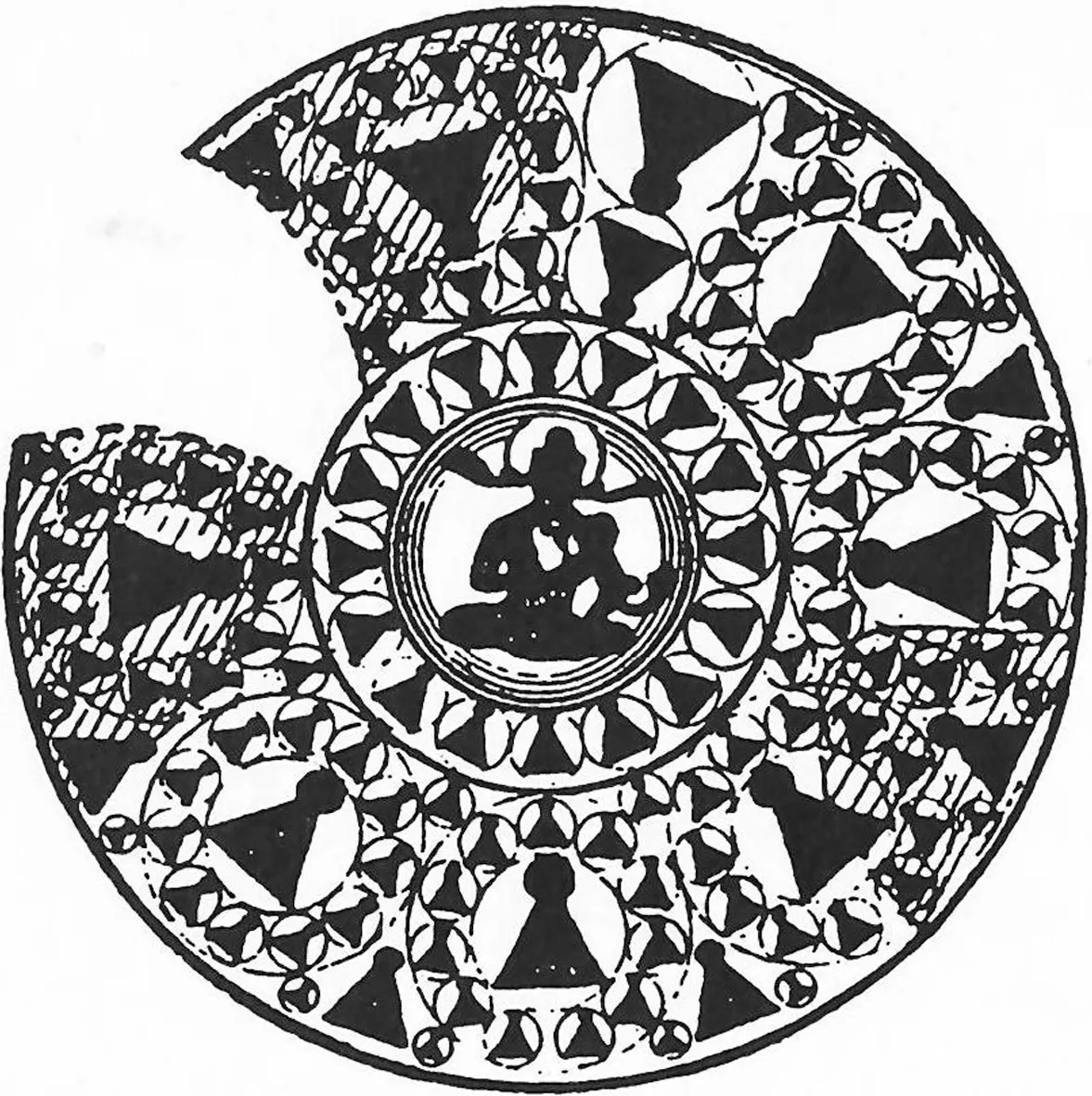

起源于阿育王时期的达摩拉吉卡(Dharmarajika) 寺是塔克西拉地区重要的大型寺院, 因其早期圆形大佛塔(法王塔) 而闻名。 大佛塔四周环绕众多小塔, 在其北面有两座相似的方形基座小塔, 编号为K1 和N4。 两塔基座四面都被八个壁柱划分为七龛,其中左右两边的六龛为浅壁龛, 中间为三叶形深龛(图1)。 当约翰·马歇尔(John Marshall) 对其进行挖掘时, K1 塔基座北侧中间龛内仍有一尊结跏趺禅定坐佛, N4 塔基座东侧中间龛内也有佛造像残迹, 从整体布局来看两塔四面中间龛内都应有一尊佛像。 马歇尔将这些小佛塔的建造时间判定为公元2 世纪。④[英] 约翰·马歇尔著, 秦立彦译《塔克西拉》 Ⅰ, 昆明: 云南出版社, 第373-378 页。玛丽琳·丽艾(Marylin Rhie) 认为这种特定的组合方式可能是表现贤劫四佛或四方佛。⑤Marylin Rhie, Early Buddhist Art of China and Central Asia, Volume Ⅲ, Leiden Boston: Brill, 2010, pp.359-364.

图1

位于达摩拉吉卡东北的焦里安(Jauliān) 寺起源于公元2 世纪的贵霜时期, 由两个高低不同的塔院和一个僧院组成。 位于上塔院的主塔基座东、 南两侧壁龛中各有五身大型禅定佛(图2); 西侧损毁严重, 但布局应与东、 南侧类似; 北侧台阶西有两尊立佛,台阶东残存一尊坐佛。 根据马歇尔发掘报告, 台阶两侧还各有几尊坐佛。①[英] 约翰·马歇尔著, 秦立彦译《塔克西拉》 Ⅰ, 第518-520 页。丽艾认为北侧西边台阶有三尊小坐佛, 加上立佛共有五尊, 北侧东边应该一致, 这样塔基四面就共有佛像二十五尊, 因此主佛塔基座造像可能是多组重复的贤劫五佛, 也可能是《佛种姓经》 中所载的二十五佛。②Marylin Rhie, Early Buddhist Art of China and Central Asia, Volume Ⅲ, pp.365-366.在距焦里安寺不到一英里莫赫拉莫拉都(Mohrā Morādu)寺, 在其主佛塔基座的南、 西、 北三侧各有八个壁龛, 东面有楼梯, 共有四个壁龛。 龛内通常是一主佛加数身胁侍, 共有二十八组。 在主塔覆钵底部, 壁柱之间也共有二十八龛, 每龛内都有佛像痕迹。 丽艾认为莫赫拉莫拉都主佛塔被划分成朝向四方的四个板块, 这些造像有更多的解读与观看方式, 除了二十八佛外还可能是七佛组合在四个方位上的重复。③Marylin Rhie, Early Buddhist Art of China and Central Asia, Volume Ⅲ, pp.372-378.

图2

焦里安寺还有较多环绕于主佛塔四周和位于下塔院的小佛塔, 造型与主塔类似, 其中多座小塔基座四面都为五佛造像布局, 如位于主塔西侧的A15 塔, 除了基座东侧五身造像中包含一身菩萨像外, 其他三面都是五佛造像(图3)。 位于主佛塔通道楼梯两侧的A2、 A20 塔, 位于下塔院的D4、 D1 塔, 基座四面也都是五佛配置(图4)。 焦里安寺主佛塔建于公元2 世纪, 小佛塔在主佛塔之后陆续建成, 塔基上造像大体完成于3至5 世纪, 可以看出该时期以贤劫五佛为主的造像十分流行, 弥勒菩萨的身影也出现在多佛组合中。

图3 焦里安A15 塔基座南侧(采自Kurt Behrendt, “Architectural Evidence for the Gandhāran Tradition after the Third Century”, Wannaporn Rienjang and Peter Stewart (ed.) ,Problems of Chronology in Gandhāran Art, Archaeopress, 2018, p.154)

图4 焦里安D4 塔基座南侧(采自Warwick Ball, “Gandhāra Perceptions: the Orbit of Gandhāran Studies”, Wannaporn Rienjang and Peter Stewart (ed.), The Global Connections of Gandhāra Art, Archaeopress, 2020, p.10)

位于白沙瓦山谷的塔赫特巴西(Takht-i-Bāhī) 是犍陀罗最古老的寺院之一, 经历了从1 至5 世纪持续建造, 呈现出复杂的建筑结构与造像布局。 南塔院中央佛塔残留三层方形塔基, 塔院三面都有佛龛, 每面5 座, 皆向内敞开(图5)。 这些佛龛内的造像已无存, 据废墟中的遗物推断, 其中都为灰泥佛像。①李崇峰《从犍陀罗到平城: 以地面佛寺为中心》, 《佛教考古: 从印度到中国(修订本) 》 Ⅰ, 上海: 上海古籍出版社, 第267-288 页。位于寺院东南的第XIV.ii 塔院西壁为七佛一菩萨造像, 南壁为五佛。 西南第XX 院有三座佛塔, 其中主佛塔南侧的P37塔两层基座, 第一层每面四龛, 内为持禅定或无畏印的坐佛, 第二层每面五龛, 内为立佛, 手印也各不相同(图6)。 在残留的覆钵底部还有一圈小佛龛, 哈格里夫斯(Har-greaves) 在报告中提到为八尊禅定佛, 有可能是八佛或八方佛布局。①Hargreaves, Excavations at Takht-i-Bāhī, Annual Report 1910-1911, Archaeological Survey of India, Calcutta:Superintendent Government Printing, 1914, p.36.这些造像的年代为约为3 至5 世纪, 多佛组合似乎构成了这一时期白沙瓦山谷的主要造像系统。 如另一个重要的佛教遗址亚力玛斯吉德(Ali Masjid) 有两座美丽的佛塔, 其中一座三层基座中型塔每层四面都开七龛, 龛内基本都为禅定佛(图7、 8), 另一座6 号双层基座小佛塔第一层每面为六身禅定佛, 第二层每面四身立佛。 该塔覆钵下缘还残留有几身禅定佛, 据残存现状可推测数量为十(图9)。 紧挨着塔赫特巴西的萨里巴赫尔(Sahrī Bahlōl) 寺B 遗址有一座四面各有五尊禅定佛的小佛塔。

图5

图6

图7

图9

哈达(Hadda) 位于今阿富汗贾拉拉巴德(古纳加拉哈拉) 东南, 法显、 道融、 宋云、 玄奘都曾造访于此, 玄奘《大唐西域记》 中所记那揭罗曷国即是此地。 塔帕卡拉(Tap-a-Kalan) 是位于哈达地区的大型寺院遗址, 院子四周环列回廊状佛堂, 主塔周围和佛堂内都建有许多小塔, 其中TK67、 TK86、 TK97 和TK100 塔基座四面都为五尊禅定或立佛的布局, 建造时间约在3 世纪末到4 世纪初。 塔帕卡法里哈(Tapa-i-Kafarihā) 位于塔帕卡拉以西300 米处, 当巴赫图斯(Barthoux) 对其进行发掘时, 还有相当多的多佛造像遗存, 如主塔院北面有三座相对较大的佛塔, 其中K43 塔基座正面第一层为八身禅定佛, 第二层为五身禅定佛, 台基后面楼梯两侧各有五身禅定佛。①Barthoux.Jules, The Hadda Excavations, Stupa and Sites (Text and Drawings), MDAFA, IV, Bangkok: SDI Publications, 2001, pp.186-189.普拉泰斯(Pratès) 位于塔帕卡拉以西三公里处, 是一处建有62 座佛塔的遗址区, P1塔是其中最大一座, 四面造像布局都不相同, 呈现出更为复杂的多佛布局, 在其基北座侧一层有七龛, 龛内为禅定佛, 每身禅定佛下方还有三身小坐佛(图10)。 P8 塔南侧第一层有三龛, 每龛之内都为五佛布局, 主尊为立佛, 四角位置有四身较小的坐佛(图11)。

图10 普拉泰斯P1 塔北侧(采自Early Buddhist Art of China and Central Asia, Volume Ⅲ, fig.8.38b)

以上列举犍陀罗三个地区的多佛造像最早为公元2 世纪, 大部分都集中于3 至5 世纪。 虽因篇幅所限未能全面列举这些地区的多佛造像, 但已看出这一时期的寺院佛塔设计中, 多佛组合是其重要的内容之一。 这些造像尽管组合形式多样, 尤其在哈达地区,呈现出了比较复杂的组合变化, 但从其组合的数量来看, 大体都是以四佛、 五佛、 七佛(八佛) 与二十五佛(二十八佛) 组合。 这些密密麻麻装饰于佛塔四周的多佛造像, 与《长部·大本经》 《小部·佛种性经》 及《长阿含经》 等诸部经典中的贤劫信仰有紧密的联系, 体现了早期的大乘佛教思想, 应该是丝绸之路上广为流行的千佛图像源头所在。

犍陀罗是说一切有部曾经兴盛的地区, 也是大乘佛教的兴起之地。 其造像系统不仅承继了传统部派佛教所提出贤劫多佛的理念, 似乎也体现了具有大乘佛教色彩的四方、八方、 十方诸佛概念。 分布于佛塔四周的造像与信徒的供养、 礼忏和绕塔观像等修行实践活动紧密相关, 礼拜佛陀造像可以导向观佛三昧, 在佛塔之前反复礼拜, 专心念佛,心入三昧, 便可得见十方诸佛。 这种宗教实践是引发修行者菩萨自觉的有力契机, 也正是这些存在于早期佛教经籍中多佛与世思想及观佛之果报的时代背景下, 《贤劫经》 成形并广为传播。 赖鹏举认为纪元之后犍陀罗地区重视“佛陀” 而发展出与中印度相区别的以“念佛” 为中心的佛教思潮、 造像与禅法, 是大乘佛教开展的起点。①赖鹏举《丝路佛教的图像与禅法》, 中坜: 圆光佛学研究所, 2001 年, 第14-16 页。健陀罗地区大量的多佛造像在见证大乘佛教兴起的同时, 也激发了千佛造像的兴起, 为丝绸之路上贤劫信仰的广为传播奠定了基础。

二、 巴米扬石窟的贤劫信仰与千佛图像

尽管有些学者在研究中将巴米扬纳入“大犍陀罗” 的范围, 但其佛教艺术与塔克西拉、 白沙瓦河谷等地区相比还是存在不同。 巴米扬石窟位于阿富汗中部喀布尔西北120 公里的兴都库什山河谷中, 4 至8 世纪佛教在这里盛极一时, 在长约1.5 公里的摩崖上留下了2 尊大佛和750 多个洞窟。 数量众多的犍陀罗语《贤劫经》 残片, 正是发现于巴米扬石窟。

巴米扬石窟形制主要以平顶、 穹庐顶和纵券形顶的方形窟为主, 千佛图像大多出现于石窟天顶及与四壁连接部分。 巴米扬石窟最为典型的千佛图像构成是在天顶中心绘有菩萨像, 周围坐佛环形排列围绕。 如第24 窟窟顶中心绘有一尊菩萨, 周围环绕有十几尊结跏趺坐的小坐佛, 着通肩袈裟, 但姿态各异, 手印也各不相同(图12)。 石窟北壁两边墙角和穹顶之间弧面上还绘有五尊禅定坐佛。 第24 窟是巴米扬现存石窟中最早的洞窟之一, 可以追溯到4 世纪, 其天顶部分的多佛图像构成似乎是在整体上突出五佛配置, 同时也体现出贤劫五佛与贤劫千佛间的紧密联系。 第222 窟为穹窿顶方形窟, 天顶中心为交脚弥勒, 周围四层千佛呈同心圆排列, 形成千佛环绕中心菩萨的图像布局(图13)。 类似的图像构成也出现于第 72、 386 和388 等窟。

图13

还有一种颇具特点的千佛图像构成, 也在中心绘有弥勒菩萨像, 周围配置数个小坐佛构成的圆轮状构图, 圆轮中心各有主尊, 周围许多小佛像环绕。 如卡克拉克第43 窟,根据哈根的复原, 穹窿顶中心绘有弥勒菩萨, 菩萨之外是一圈十六身小坐佛环形排列。再外层是七个相互连接的圆轮, 圆轮中有十一身坐佛围绕主尊。 (图14) 这种布局似乎是专为穹隆顶设计的图像构成形式, 但也用在了券形顶石窟设计中。 第330 窟为长方形券顶窟, 根据残留图像可以判断窟顶绘有三列相互连接的圆轮, 中间一列有4 个完整的圆轮和两端各半个圆轮, 两侧每列各5 个圆轮。 中间一列的圆形中画有交脚弥勒菩萨,其余圆轮都是6 身坐佛围绕中间主佛(图15)。 樋口隆康(Takayasu Higuchi) 认为这种千佛图像构成受到波斯萨珊艺术的影响, 是具有早期曼荼罗风格的千佛构图。①Takayasu Higuchi and Gina Barnes, “Bamiyan: Buddhist Cave Temples in Afghanistan”, World Archaeology,Vol.27, No.2, Buddhist Archaeology, Taylor & Francis, Ltd.1995, pp.282-302.

图14

图15

关于弥勒与千佛之间的联系, 高齐那连提耶舍所译《大悲经·迦叶品》 中有释迦入灭之际众生悲忧, 释迦以未来值遇弥勒安慰众生, 并说迦叶誓愿“身衣不变不坏”以拜谒弥勒的说法; 在《礼拜品》 中, 又在千佛宿世授记与千佛出世的理念之后提出释迦灭度后当有九百九十六佛出兴于世, 拘留孙如来为首, 释迦第四, 次弥勒补处。①《大悲经》 卷2, 《大正藏》, 第12 册, 第953-954 页。这样的情节与《弥勒大成佛经》 《观弥勒菩萨上生经》 等经典中强调释迦入灭后众生若净诸业, 行六事法, 则于未来值遇弥勒及贤劫千佛的内容也基本相同, 突出了释迦寂灭后佛法续存危机意识背景之下弥勒与未来贤劫千佛间的传承关系。 对此宫治昭也有论述, 认为巴米扬石窟弥勒与千佛的图像组合常和涅槃图一起出现是释迦入灭后弥勒和贤劫千佛信仰的表现。②[日] 宫治昭著, 李萍、 张清涛译《涅槃和弥勒的图像学》, 北京: 文物出版社, 2009 年第504 页。

巴米扬石窟《贤劫经》 的发现和千佛图像的绘制, 反映出贤劫信仰在该地区的流行及受欢迎程度。 与犍陀罗地区的多佛主要布局于佛塔基座不同, 巴米扬石窟中多佛与千佛图像多占据窟顶与四隅位置, 成为凸显石窟宗教主题的重要组成部分。 随着大乘佛教的兴起而出现的贤劫信仰, 在这里与犍陀罗晚期兴起的弥勒信仰相结合, 成为重要的禅观对象。 同时也反映出巴米扬的千佛图像在吸收犍陀罗造像理念的基础上, 也吸收了来自波斯萨珊等地的艺术, 结合石窟空间构成、 宗教信仰与实践进行创新设计, 探索出独具特色的图像构成模式, 充分诠释了作为文明交汇之地所带来的宗教思想与艺术的交融。

三、 于阗地区的贤劫信仰与千佛图像

于阗位于塔里木盆地南沿, 是丝路南道重要一站, 也是西域大乘佛教的中心, 一些构成大乘佛教理论的文献, 多在和田出土的文献中发现。 在这些文献中, 有一件婆罗迷文字的梵语《贤劫经》 残片, 是迄今在和田地区发现的梵语文献中最为古老者。 根据段晴的研究, 此《贤劫经》 残片上的文字信息可以揭示出与佉卢文《贤劫经》 之间的联系。 梵语本《贤劫经》 抄写在佉卢文《贤劫经》 之后, 参考汉译《贤劫经》 译出时间, 大约在3 世纪后期到4 世纪, 梵语本《贤劫经》 就已流传到于阗。③段晴《梵语〈贤劫经〉 残卷——兼述〈贤劫经〉 在古代于阗的传布及竺法护的译经风格》, 第1-44 页。朱士行《放光般若经》, 竺法护所译《光赞经》, 其原本均是从于阗所获, 这些文本在于阗的流传反映出当时大乘佛教的流行状况, 而宣传六波罗蜜思想的《贤劫经》 应该是这一时期所流行的大乘佛教的重要典籍。 婆罗迷文字《贤劫经》 残片的存在, 是证明贤劫信仰曾在于阗流行的真实痕迹, 说明至迟在4 世纪, 大乘佛教传播过程中的贤劫思想就已对于阗产生影响。

1907 年奥雷尔·斯坦因所获敦煌藏经洞经卷中有一件长108 行的于阗文佛典合集,编号CH.c.001, 其中第199-754 行为《贤劫经》。 此卷有四处于阗文题记, 包含“兔年第九月第五日” 的抄经年代信息, 哈密屯(Hamilton)、 恩默瑞克(Emmerick) 判定其年代为943 年。①[法] 哈密屯《851-1001 的于阗王统世系》, 收入郑炳林主编, 耿昇译《法国西域史学精粹》, 兰州: 甘肃人民出版社, 2011 年, 第403-415 页。伯希和所获藏经洞于阗文献中也有一件《贤劫经》 残页, 编号为P.2949, 仅存经文前17 行。 段晴认为编号CH.c.001 于阗文《贤劫经》 佛号传自古本,但开篇附会了《大宝积经》 的内容, 添加了“如是我闻” 及其他佛教经籍常见的套话,形成了《贤劫经》 千佛兴起的单行本, 用于抄写诵读, 由此显示其不是仅仅停留在寺院高僧的理论文本, 而是深入僧俗的民间信仰。②段晴《梵语〈贤劫经〉 残卷——兼述〈贤劫经〉 在古代于阗的传布及竺法护的译经风格》, 第1-44 页。这些敦煌石窟内《贤劫经》 写卷的发现反映出从4 世纪到10 世纪, 贤劫信仰在于阗不仅有深入发展, 还经历了漫长的岁月。

从现在发现的于阗古佛寺建筑结构和图像来看, 这样的信仰潮流在一些于阗及周边佛寺遗迹中有充分的体现。 米兰寺院位于若羌县, 是距离和田较近的寺院遗址, 1906年和1913 年斯坦因两次在此考察的遗迹共有15 处, 其中编号为M.II 的寺院遗址为方形塔院布局, 中间为佛塔, 四周靠围墙处建有僧房。 中间长方形塔基座有两层, 在第一层的东北和东南侧残存有佛龛, 龛内有比真人略小的佛像, 东北廊道还有一排高大的坐佛塑像。 据斯坦因、 丽艾及林立等人研究, M.II 寺院的年代为4 世纪, 其造像风格与犍陀罗艺术有密切关系, 体现出犍陀罗晚期大乘佛教兴起后的影响。③M.Aurel Stein, Serindia, vol.I, Oxford, 1921, pp.485-547; Marylin M.Rhie, Early Buddhist Art of China and Central Asia, Vol.I, Leiden Boston Koha: Brill, 1999, pp.370-385; 林立《米兰佛寺考》, 《考古与文物》 2003 年第3 期, 第46-55 页。这样的寺院布局和佛塔结构与前述塔克西拉地区也十分相似, 体现出两地在多佛信仰实践与造像之间的联系。

斯坦因在丹丹乌里克还挖掘了一座方形寺庙, 据其描述, “在佛殿的外墙装饰有绘制在不同颜色背景上的成排结禅定印的小佛像, 除了身光和袈裟颜色外, 造型基本一致”。④M.Aurel Stein, Ancient Khotan: Detailed Report of Archaeogical Explorations in Chinese Turkestan, vol.I Text,Oxfords, 1907, p.248.该寺庙为位于丹丹乌里克西南区D.II 遗址, 由大小两座佛堂建筑组成, 分别为D.II.i 和D.II.ii。 其中D.II.ii 整体上是一个“回” 字形建筑, 平面方形, 正殿为中央塔殿式建筑, 内边长为9 英尺6 英寸, 被一条东、 西边边宽约4.5 英尺的通道围起来(图16)。 寺院正殿内部曾有一座巨大的灰泥佛像。 正殿的外墙覆盖有整齐排列在方形格子内的小佛像, 均着通肩袈裟, 结跏趺坐, 禅定印, 袈裟的颜色有深浅的交替变化。位于丹丹乌里克东南部的D.VI 佛殿遗址, 中间是佛坛, 周围是两重回廊, 回廊上也绘有千佛图像。 根据此建筑遗存区域发现的《护国寺计算所牒》 等多件文书证明此区域的佛殿建筑可能是护国寺僧人起居生活的场所, 同时也是供养佛像、 修习法事的场所。根据斯坦因所获资料及相关研究, 丹丹乌里克遗址寺院的始建年代为4 至5 世纪, 直到8 世纪被吐蕃占据之前, 其佛教寺院的香火仍然旺盛。①M.Aurel Stein, Ancient Khotan: Detailed Report of Archaeogical Explorations in Chinese Turkestan, vol.I Text,pp.265-272.

图16 斯坦因所摄丹丹乌里克D.II 佛殿外墙东南面(采自Ancient Khotan:Detailed Report of Archaeogical Explorations in Chinese Turkestan, vol.I, p.248)

类似图像在达玛沟附近的咯达里克遗址寺院中也有发现。 咯达里克Kha.i 寺院也是一座方形寺院, 中间有一座已经倾颓的内殿。 外墙与内殿之间有较为宽阔的围廊, 墙壁上绘有成排的小坐佛。 根据斯坦因的照片, 咯达里克遗址Kha.i 寺院围廊的千佛与丹丹乌里克D.II 遗址寺院的千佛类似(图17)。②[英] 奥雷尔·斯坦因著, 中国社会科学院研究所译《西域考古图记》 第一卷, 桂林: 广西师范大学出版社, 2019 年, 第365-366 页。

图17 斯坦因所摄咯达里克Kha.i 寺院围廊(采自《西域考古图记》 第1 卷, 第369 页)

从现有的于阗佛寺的挖掘收获来看, 在寺院的壁画图像配置中, 千佛一般绘制在佛殿外墙四壁下方, 佛殿顶部及四壁下方也有千佛, 主要壁面一般绘制佛陀尊像, 这是于阗佛寺壁画独特的布局方式, 在其他地区并不多见。 从寺院建筑结构来看, 在有廊道围绕的墙壁上绘制千佛, 和犍陀罗地区佛塔基座上的多佛造像一样, 并不是单纯的装饰,应该是与绕行观像的佛教实践活动相结合的布局设计。 佛教寺院采用回廊建筑形式也和右行环绕礼拜佛塔的仪式有关。 由此可以看出于阗地区围绕贤劫信仰的宗教实践与造像活动与犍陀罗地区的关联, 但同时也形成了具有地域特色的图像布局与风格。

《贤劫经》 作为构成大乘佛教的基本教理不仅在和田地区的出土文献有所发现, 在佛寺图像遗存中也有较多遗存, 对于阗佛教信仰的形成具有重要意义, 也是于阗作为丝路佛国信奉大乘佛教的重要证据。 5 至6 世纪, 梵本《贤劫经》 在塔里木盆地北缘也有流通。 克孜尔石窟出土的梵语《佛名经》 残片(SHT840、 SHT840a) 与于阗语《贤劫经》 较为接近, 库木吐喇第50 窟主室正壁龛内残存龟兹语榜题的佛名次序也与于阗语《贤劫经》 及阙译本《现在贤劫千佛名经》 相近①新疆龟兹研究院等《新疆库木吐喇窟群区第50 窟主室正壁龛内题记》, 《西域研究》 2015 年第3 期, 第16-35 页; [日] 荻原裕敏《试论库木吐喇第50 窟主室正壁佛龛千佛图像的程序》, 《西域研究》 2015 年第3 期, 第36-42 页。, 由此也可证明贤劫信仰在塔里木盆地流行与传播的状况。

四、 河西地区的贤劫信仰与千佛图像

汉译《贤劫经》 出自西晋高僧竺法护, 译出于永康元年(300), 是最早被译出的大乘经典之一。 竺法护所译经文以大乘经典为主, 几乎网罗印度及西域流行要籍, 经法广流中华, 为当时大乘佛教的传播打开了广阔的局面。 《出三藏记集》 卷五《新集安公注经》 中称《贤劫经》 为“大乘之妙目”②《出三藏记集》 卷5 《新集安公注经及杂经志录》, 第228 页。, 可见在东晋时已受重视。 卷七《贤劫经记》 载法护“从罽宾沙门得是贤劫三昧”③《出三藏记集》 卷7 《贤劫经记》, 第268 页。, 其源本可能来自犍陀罗地区, 也可能是在于阗的犍陀罗沙门处所得。 后秦弘始四年(402) 鸠摩罗什重译《贤劫经》, 与法护译本为同本异译。 竺法护被尊为“敦煌菩萨”, 鸠摩罗什也曾长期驻留凉州, 河西地区都是其主要活动区域, 虽有关竺法护所译《贤劫经》 相关记载与研究都较为少见, 鸠摩罗什译本在僧祐 (445-518) 《出三藏记集》 中便已记为“今阙”④《出三藏记集》, 第49 页。, 但相关千佛名写卷的发现与千佛图像在中古时期的流行说明其有较高的普及度。

安徽博物院藏有一卷抄写于北凉神玺三年(399) 的“千佛名” 写卷, 由道人宝贤抄写于高昌。 王丁认为此写卷很有可能是竺法护所译《千佛名号品》 同一系统经文的抄本, 抄写目的是为了实际的礼诵仪式而制。⑤王丁《佛教东传早期的佛名经—— 〈北凉神玺三年宝贤写千佛名〉 与汉译〈贤劫经〉 》, 《敦煌学辑刊》2015 年第4 期, 第31-37 页。李灿完整录文并与竺法护《贤劫经》 进行对比, 认为该写卷更为接近昙无兰的《千佛名号序》, 其用途与5 世纪的古法唱导仪式有一定关系。①李灿《399 年宝贤写卷即东晋昙无兰抄略〈千佛名号〉 考——兼论5 世纪前的古法唱导与佛名抄略本的关系》, 《文献》 2020 年第1 期, 第92-115 页。据《出三藏记集》 所记, 昙无兰的《千佛名号序》 应是抄自《贤劫经》 的佛名经单行本②《出三藏记集》, 第420 页。, 而此写卷无论是出自《贤劫经》 还是《千佛名号序》, 都反映了《贤劫经》 译出后的影响, 也说明河西地区当时确实存在以观想或念诵佛名为修行方式的佛教僧团。

炳灵寺石窟第169 窟因其北壁第6 龛有西秦建弘元年(420 年) 题记, 窟内的西秦塑像和壁画被认为是中国迄今发现最早有明确纪年的佛造像。 全窟共编号24 龛, 其中第15、 19 和24 龛绘有千佛。 第24 龛内所绘千佛均着通肩袈裟, 结跏趺坐, 拇指翘起相对作禅定印。 头光上方有绘制简单的宝盖, 袈裟有红色、 深色与浅色墨线勾勒的变化。 千佛绘制大小不一, 身光轮廓相互叠压, 尚未形成排列的规律性, 显示出绘制的探索性(图18)。 千佛下方有墨书题记:

图18 炳灵寺169 窟第24 龛千佛图(采自罗世平, 如常主编:《世界佛教美术图说大典》 石窟1, 湖南美术出版社, 2017 年, 第1413 页)

“比丘慧妙道弘/□□昙 (愿) 昙要□化道融慧通/僧林道元道明道新□□□□□/等共造此千佛像愿生长□□佛……/……/□□妙化众生弥/勒初下……供养千佛成□众正/觉。”③甘肃省文物工作队、 炳灵寺文物保管所《中国石窟·永靖炳灵寺》, 北京: 文物出版社, 1989 年, 第204 页。

题记中出现两次“千佛”, 可确认此铺壁画主题即是千佛。 题记还显示参与供养的有慧妙、 道弘、 道融等僧人近十人。 这些僧人很可能是在窟内进行佛教实践的团体, 绘此壁画的目的是供养千佛, 坐禅观像, 以求终成正觉, 与竺法护《贤劫经》 后记“次见千佛, 稽受道化, 受菩萨决, 致无生忍, 至一切法” 的记述相符。①[晋] 竺法护《贤劫经》, 《大正藏》, 第14 册, 第65 页。

第24 龛千佛图中还包含有三铺说法图, 其中左侧与中间位置都为一佛二菩萨, 右侧下方为释迦、 多宝并坐说法。 位于中间显著位置的三尊组合中主尊着袒右肩袈裟, 结跏趺坐, 左手握袈裟, 右手持说法印。 据题记中“弥勒初下” 之语, 所绘应是下生之弥勒。 右侧下方释迦、 多宝二佛并坐图已残, 但第11 龛也绘有释迦、 多宝并坐, 整体描绘与24 龛类似。 需要注意的是第11 龛中释迦、 多宝为倚坐, 双腿下垂。 在竺法护所译《正法华经》 中, 未见二佛坐姿的描述, 但在鸠摩罗什所译《妙法莲华经》 中, 提到“即时释迦摩尼佛, 入其塔中, 坐其半座, 结跏趺座”②[后秦] 鸠摩罗什《妙法莲华经》 卷4 《见宝塔品》, 《大正藏》, 第9 册, 第33 页。, 由此可推测第169 窟壁画中的二佛并坐应是依竺法护《正法华经》 绘制。 从弥勒图像在整铺图中的位置与所占面积来判断, 此铺图像重点描绘对象为弥勒与千佛, 又在下方绘制了小幅的二佛并座,可能受当时长安对《法华》 之研讨论述影响而增绘。 整体来看, 这铺探索中的千佛图深受竺法护译经的影响, 也体现来自巴米扬与长安的多元因素影响。

天梯山第1 窟为覆斗顶中心塔柱窟, 在右壁剥离出北凉时期千佛2 排19 身。 这些千佛图像均为土红底, 墨线勾勒填色, 着通肩袈裟, 结跏趺坐, 拇指翘起相对作禅定印, 造型与色彩都与炳灵寺169 窟24 龛所绘千佛类似, 但绘制略精细。 上排从外向内第二身有榜题“南无日月光明佛”, 第二排中间一身有榜题“南无宝光佛”, 其它榜题模糊不清。 南无为“归命、 礼敬” 之意, 其文本来源可能是《贤劫经》 不同抄本。 第7、 8 窟为方形覆斗顶窟, 其营建年代为北魏, 两窟也遗存有千佛图像。 第7 窟左壁遗存4 排43 身千佛, 第8 窟右壁整壁绘千佛。 两窟千佛绘制与排列方式类似, 袈裟已作红色、 灰色、 浅绿色和黑白条纹交替绘制。

酒泉文殊山前山千佛洞与天梯山石窟第1 窟形制类似, 窟内前壁遗存有千佛图像9排270 余身, 绘制与天梯山第7、 8 窟类似, 存有四身题名, 分别为“大力王佛” “无量力佛” “月光佛” 和“浦月佛”。 右壁上部绘满千佛, 每身佛上方均有白色榜题框,但字迹无法辨认。 马蹄寺石窟第4 窟为中心塔柱窟, 南壁中部底层壁画有千佛围绕说法图, 每身佛像旁也有白色榜题框。 金塔寺东西两窟也均为中心塔柱窟, 东窟西壁有壁画三层, 北壁和东壁有壁画四层, 由残痕可以看出三壁底层都为千佛, 西窟北壁第三层和西壁底层也绘有千佛, 可以判断两窟开凿之初千佛为主要题材。

尽管对于河西地区这些早期石窟的年代还有争议, 但天梯山石窟第1、 4 窟的年代,普遍倾向于北凉。 近来有学者认为马蹄寺石窟千佛洞第 1、 4 窟, 酒泉文殊山前山千佛洞, 金塔寺石窟东、 西窟的年代, 与天梯山石窟第 1、 4 窟相近, 其年代上限都可到北凉时期。③韦正、 马铭悦《河西早期石窟年代的甄别——河西石窟早期研究之上》, 《敦煌研究》 2022 年第1 期, 第63-71 页。这些绘有千佛图像的早期石窟除天梯山第7、 8 窟之外都为中心塔柱窟。 这类石窟在塔柱上开龛造像配合前部空间作为礼拜的对象, 塔柱与四壁围成“回” 字形空间可作为绕行之用, 其空间设计使中心塔柱在窟内占据了绝对中心的位置。 因此从空间布局来看, 这些石窟的主要营造目的是绕塔观像, 而绘于四壁的千佛图像则是满足观像、 礼忏等修行实践活动需求的重要内容。 千佛图像都遗存有曾经题写名号的痕迹, 说明在石窟中曾经有念诵佛名和观像修行的活动。 远涉流沙而来的《贤劫经》, 在译出较短时间内, 就在河西地区形成了信仰与修行实践的佛教思潮。

宿白先生曾指出窟壁主要绘制千佛是凉州模式石窟的特点之一, 并认为千佛在龟兹石窟流行较晚, 但却是于阗寺院流行的形象, 凉州系统石窟中的大乘形像应与于阗及以东关系密切。①宿白《凉州石窟遗迹与凉州模式》, 《考古学报》 1986 年第4 期, 第435-446 页。从以上河西石窟的早期千佛图像遗存来看, 于阗与河西地区贤劫信仰的流行不仅在文本的译传上有相互的关联, 千佛着通肩袈裟、 结跏趺坐、 结禅定印的基本造型也大致相同, 体现了两地之间大乘佛教发展过程中的紧密关系。 在河西凉州系统诸石窟中, 千佛成为石窟图像设计与布局的重要题材, 并与石窟的空间形制紧密结合, 成为“凉州模式” 石窟的重要组成部分, 对中原、 西域及以后的石窟营造产生深远影响。

在《贤劫经》 译出与流行年代, 较多类似“佛名经” 的流行与传抄, 说明千佛内容受重视而逐渐独立于贤劫三昧之内容, 发展为实用的单行本传抄诵读、 广为流通。《出三藏记集》 中所记佛名经有二十多种, 敦煌石窟中有关佛名的抄本高达七百多个卷号。 众多版本佛名经也被用在了观佛修行的实践活动中, 千佛造像既有贤劫千佛图像,也出现包含他劫千佛图像, 即是此类现象的延申。 如莫高窟第254 窟中的千佛题记是能够体现千佛图像与佛教实践活动之间联系的重要遗存。 据宁强、 胡同庆的研究, 此窟千佛题记是按照过去庄严劫千佛和未来星宿劫千佛的顺序排列, 其文本来源应该是萧梁时期僧祐《出三藏记集》 中著录两种《三千佛名经》 中的阙译本。②宁强、 胡同庆《敦煌莫高窟第254 窟千佛画研究》, 第22-36 页。但整体来看, 敦煌石窟中佛名榜题为三世三千佛仅此一例, 此后各朝石窟, 千佛所配榜题多为贤劫千佛,对此已有学者论述, 此不赘述。③梁晓鹏《敦煌莫高窟千佛图像研究》, 2006 年。

结语

尽管对于《贤劫经》 相关研究尚不完善, 但从目前多种语言残卷的发现和众多千佛图像遗存充分显示围绕其展开的宗教活动在丝绸之路上有着广泛的影响。 《贤劫经》产生于多佛与世思想的时代背景下, 成形后在3 世纪以后的犍陀罗地区广为流传, 代表了当时流行的佛教思潮与修行实践趋势。 犍陀罗地区大量多佛造像组合的出现, 体现出与早期经典中贤劫信仰的联系, 成为丝绸之路上千佛图像兴起的基础, 并在巴米扬石窟进一步发展, 与弥勒信仰相结合成为禅观的主要对象。 和田地区发现的婆罗迷文字残卷证明《贤劫经》 在3 世纪后半期就已传至塔里木盆地, 于阗佛寺的建筑结构与千佛布局显示与犍陀罗地区在修行实践和造像布局之间的紧密联系。 随着4 世纪初汉译《贤劫经》 的译出及普及, 在河西地区石窟营造中, 千佛题材逐渐占据主要位置, 与石窟空间营造紧密结合成为“凉州模式” 石窟的重要组成部分。 上述梳理已勾勒出《贤劫经》 及贤劫信仰从犍陀罗到于阗, 再到河西地区流传的时间线索与传播路线, 同时亦可发现丝绸之路上的千佛图像是在文本译传之基础上, 结合不同地域流行的佛教建筑结构与宗教实践, 在图像组合与布局上进行的探索与创新, 尤其在河西地区取得了较大发展。 《贤劫经》 的译传与千佛图像的流行对于大乘佛教在丝绸之路的传播具有推波助澜的作用, 对于了解丝绸之路佛教发展史具有重要价值。