从郑道昭《论经书诗》谈写碑三阶

郑霓姗(吉林艺术学院)

唐朝孙过庭《书谱》有语:“初学分布,但求平正;既知平正,勿追险绝;既能险绝,复归平正。”这句话大致可概括为学书过程。但是书有五体,也分两派,不能全部概括。五个书体有篆、隶、楷、行、草,没有必要多论述,各个书体的学习阶段无论是历史上还是如今都有许多人为我们指明方法。两派为南帖与北碑。帖学自古及今论述、指导学二王法帖的人不可胜数。相比之下,碑学自清起虽然有阮元的《南北书派论》、包世臣《述书》等学碑理论与心得在世,都不曾系统的提出学碑方法以及阶段性的指导。今天的书坛也像当初唐人对王羲之书法趋之若鹜,对碑学狂热,却没有系统性的碑学教育手册问世。笔者只是区区村下孤童子,但是蒙恩师教诲,所以才敢稍微拿起笔来谈谈碑学,论调无方,不敢登大雅之堂。民国美术教育家、书画家俞剑华有《书法指南》一书,今以此书为项背,将学碑心得分为三个阶段,并参考清至今碑学名家作品,以明读者。

郑道昭(455——516),河南荥阳人,自称中岳先生,北朝魏诗人、书法家,与王羲之并称,素有“北郑南王”之说。值得一提的是,郑道昭出身于荥阳郑氏,与王羲之所出身的琅琊王氏同样为高门冠带之家。史称其“少而好学,博览群言”,其诗俊逸潇洒,出世修道的思想集中,在他的书法作品《论经书诗》中均可体现。

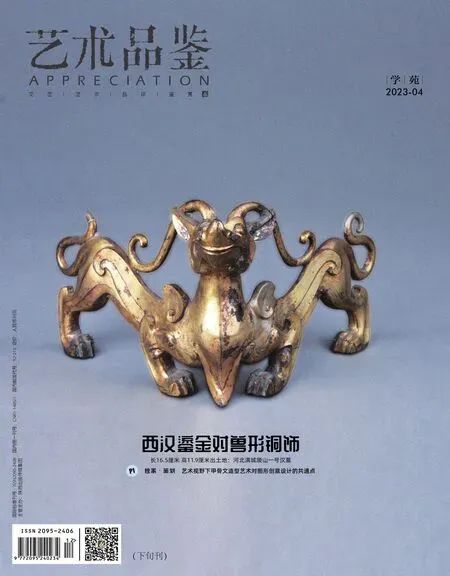

今人谈碑学,往往从清朝谈起,缘由在于金石学与碑学不能一概而论,在此将碑学按《广艺舟双辑》中“今碑学者,北碑汉篆也,所得以碑为主”的观点进行诠释。碑学为金石学的核心要点,金石学为碑学的滥觞,所以今天我们所谈论的碑学自赵明诚《金石录》、欧阳修《集古录》始为时间点论述。碑学分碑刻、墓志、造像题记和摩崖刻石四种,至今已七百余年。在这七百余年里,有像陶弘景《瘗鹤铭》摩崖、王远《石门铭》的精品刻石,有名有姓可考,但大多数还是像造像题记《龙门二十品》、墓志《爨宝子碑》、摩崖刻石《泰山经石峪金刚经》等匠人所刻。这些碑刻都是精品但是少体系,不成代表。相比之下北魏郑道昭碑学地位明确,所书云峰山、大基山刻石多有,魏碑艺术已登峰造极,家学严谨,易理明了,在碑学作品的领域里,他是当之无愧的“书圣”。他所书于山东云峰山的祭文《郑文公碑》于清朝碑学顶峰之时,赵之谦、赵叔孺等凡碑学大家没有不临习的,但同为云峰山刻石《论经书诗》《观海童诗》少有人临习。还有大基山刻石《仙坛诗》、天柱山刻石《东堪石室铭》,幸亏有杨守敬所藏拓片,但出版的又少之又少,所以今天的学书之人只知道有云峰山刻石,不知其他。加上清末众位名书家都推崇《郑文公碑》为多,就都忘了郑道昭的其他碑刻之作。《论经书诗》全称为《诗五言与道俗十人出莱城东南九里登云峰山论经书一首》,是郑道昭自作诗,刻于北魏永平四年,对比其他作品来看应该是他的早期作品(此为个人论点),拓本清晰,结体开张,气势磅礴,方笔刚硬,篆隶之意于《郑文公碑》明显很多,气势外放,适合初学者。《郑文公碑》篆隶的意趣都藏在内里,难以琢磨,非十年之功不得其趣。中岳先生书时已然五十有六才得此功,我们又何能相望呢。所以在选碑帖临习更需辩证理性,不能只看是否为名家所学。我们今天选定郑道昭早期作品《论经书诗》入手,浅谈写碑三阶。

一、咨其所势,淋漓其笔

(一)气势结体

自秦至今,碑刻者姿态各异、点画浑厚、盎然有奇趣的风格,比如:《中岳嵩山高灵庙碑》《吊比干文》《爨龙颜碑》《张猛龙碑》《夏承碑》等,点画间各有姿态。现在我们以郑道昭《论经书帖》为切入,诠释第学碑第一阶段“咨其所势”的意思。《论经书帖》全篇气势若游龙于天,无所顾忌,无所不能为,如“登”“衣”“人”“郑”“司”等字,笔画开张之势相比其他碑刻是从未见到的极致。学习此碑时,应以“狂者”心态临习,如果心中无大情怀、大气质,就不能体会其近乎嚣张跋扈之气度,这是一种书势。

(二)透过刀锋看笔锋

《论经书诗》字体方正宽博,常带有篆隶的意味,字体颠倒间又显平正,淋漓间又有收放自如之感,无可比拟。篆隶之意最明显者的,如“缘”“监”“祭”“经”等字,仿佛就是在临习秦汉的篆隶,甚至还有蚕头雁尾之势。再看用笔,我们今天的人学碑的用笔都是以偃笔切入为起笔,笔画间毫无关联,每个人都是割裂的,如棋盘散子。启功有语:“透过刀锋看笔锋。”碑刻之用笔,也是“逆入推行千古法,”即篆书中锋用笔。但是在写碑第一阶段中,中锋用笔很不容易,常常误入侧锋,侧锋用笔可以使碑刻方刻棱角的优势显现出来,但如果忘了中锋用笔,那就全是刻而不是写了。侧锋以及切入用笔确实让作品有棱角分明年代久远的感觉,但是久而久之会被圈在侧锋的桎梏里不能进步,线条也只有形没有质。中锋逆入,行笔间有力推行,写出笔的画刚正不阿,先有质再有形,时时体会,时时练习,才能看到刻刀后面真正的笔法。

(三)阶段临习总结

第一阶段的“咨其所势,淋漓其笔”,即先感受一个碑刻的整体气势,把用笔调整正确。这个阶段大致需要一年至五年时间去把握所学碑刻的气度、结体以及用笔。学好了第一阶段,在创作作品时碑刻的气度与姿态就能够把握了,但是章法结体等还不成熟。今天的学书者写碑在第一阶段的人很多,以刀刻之法作为笔法的人很多,很多刊刻做作之态。所以第一阶段重点放在用笔与姿态上,用意在于能更好地把握好所学碑刻的整体的风格后,能够有效地进行下一阶段的融合。

二、放笔容大,自在平奇

(一)北碑间的相互借鉴

第二阶段的学习,不是一板一眼的只写一个帖就可以的。像《论经书诗》结体宽博,第一阶段常有气势放纵,方笔处过于刻意,结构也总是有松散的毛病。但是在同时期的北碑《石门铭》,结体中功收紧,圆笔逆入,可爱自然,我们正好可以临习以改正在临习《论经书诗》时出现的毛病。这应该就是《道德经》中“曲则全,枉则直”的道理吧。像《论经书诗》与《石门颂》,就是互补性的碑刻。一个书法家在不同时期的作品,像《郑文公碑》与《论经书诗》的关系,二者皆临习,就可以了解这位书法家在学书历程中每个阶段的侧重点以及变化。另外,像北碑中《吊比干文》《中岳嵩山高灵庙碑》与《论经书诗》的风格、姿态、气度等都比较相似,也可以借鉴学习。这些都是相似的碑刻之间的借鉴学习。学会辩证的认识各时期的碑刻的互补、相似之处,更有利于我们对碑刻系统的全面建立,不是像民间书法所说的一辈子只临一个帖就够了。学习书法勤奋自然重要,但是系统学说的建立以及临习者对自身所学习之碑帖的思考,是成为一名优秀的书法家的条件。

(二)篆隶楷行草容于碑

魏晋南北朝时,碑刻是过渡性承上启下的书体。从篆隶处来,还要回篆隶处去。篆书有《峄山刻石》《泰山刻石》、李阳冰《谦卦名》等碑刻结体整饬严谨,圆淳瘦劲,可以作为整饬北碑粗狂线条之用,使写碑的用笔能够更加平正自然,少有做作之感,打破刀刻框架。值得一提是,还有汉代篆书《袁安袁敞碑》,风格较秦篆结体宽博,精神飞动,笔法与《峄山刻石》《泰山刻石》等相比轻松自然,更适合融入北碑自我创作过程之中,使作品风格骤然高古。除《袁安袁敞碑》外,汉代隶书以及魏碑的一些篆书题额不失为佳作,如《夏承碑》《吊比干文》的碑额等,都可以学习研究。篆书容于碑,使我们对北碑的用笔达到一个自如平正的状态,不再拘泥于碑刻的感觉了,故曰“放笔”。正确以及熟练的笔法,使我们的主观情感自然舒适付于一杆竹笔,就像刘勰《文心雕龙》中对诗的论点:自然流露。再容隶书,隶书可容纳者数不胜数,如《张迁碑》《石门颂》《瘗鹤铭》等,皆可借鉴,有些是互补有些是相似。隶书结体的平正整齐的章法以及字体间的蚕头雁尾八分奇趣更是直接性地影响了章法以及结构,所以隶书的研习能让我们的北碑结体淋漓其趣,章法有趣。另外,清末所临习郑道昭书的书法大家们,都说他的作品“篆隶草情具备,”其中的“草情,”又从何而来呢?笔者猜测:碑刻临习到第二阶段后,各种书体的壁垒打破,能观察到之前所看不出的行草意味,而且笔法正确的话,能够连贯如草,甚至快速书丹。这种连贯性笔法不熟悉的话,可以借鉴唐楷褚遂良的《房梁公碑》,笔画顺畅连贯者未有超于此者。那我们再容草书,像张芝《八月帖》、皇象《文武帖》、索靖《月仪帖》、蔡文姬《我生之初》等《淳化阁帖》中收录之章草,都可以借鉴。这一点,清末的大家们已经为我们做出了榜样。如沈曾植学士,他的章草作品险绝处有北碑的宽厚之姿;所书北碑作品又如章草飞动神如。总的来说,把篆、隶、章草容于碑是溯源,承袭清末的复古之风。往后看,有楷、行、草。北碑颠倒放肆,楷体工整有法度,知平正才能险绝;北碑日久斑驳陆离飞动感失,但是魏晋之行草行云流水间正是对北碑的补充与矫枉过正。所以篆隶楷行草五种书体共同构成第二阶段的章法、结构以及北碑整体内在气度的养成。

(三)阶段临习总结及例证

第二阶段大概需要五到二十年,这个阶段的作品风格大致为章法、结体、内在气度都成熟,自我风格与自我情感的抒发更加自如。

清末碑学大师取得成就让我们可以学习借鉴,在此选出部分书家以供参考。章草容碑沈增植、今草容碑于右任、高古石鼓吴昌硕、唐楷容碑郑孝胥、集大成者赵之谦、晚年变法出于祀三公碑的书画家齐白石、开张散逸周昔非等前辈。笔者才疏学浅,大家常有遗漏,今后若有见闻,再做增补。

三、碑从内养,有道可证

(一)个人涵养

第三阶段与其说是碑学,不如说是整体书法艺术的一种升华。第一阶段是书法阶段,第二阶段是书艺阶段,第三阶段就是书道了。法、艺、道,是一种表象与根本的区别。书道是书法艺术的最高艺术层面,抽象化的线条艺术与哲学相合,与人相合,需要修身修性,任重而道远。我们先来看看的本文这位大书法家的修养。

郑道昭是荥阳郑氏族人,中国汉朝至隋唐时期的著名大族,先祖可追溯到周宣王分封的郑国。东汉末年,以郑当时一脉的郑浑、郑泰等人为开始,逐渐发展为高门望族,南北朝北魏时期,魏孝文帝以法律形式制定门阀序列,荥阳郑氏与范阳卢氏、清河崔氏、太原王氏并称为四姓,唐代有十二位宰相,为“七姓十家”之一。荥阳郑氏起自西汉大司农郑当时,郑兴、郑众父子是东汉名儒,郑浑历任魏郡、上党太守,是曹魏名臣。郑泰是扬州刺史,汉末名臣。郑冲西晋太傅,开国元勋。郑袤是密陵侯,西晋初名臣。郑袤子孙四世都是西晋重臣。郑浑八世孙郑羲是北魏中书令,郑羲子郑道昭为兖州刺史,号称北方书圣。郑羲兄弟六人都为北魏重臣。在唐朝,荥阳郑氏有十人为宰相,其余节度使、将军、司马、参军多的无法细查。可知郑道昭家学极盛,他对自己的家学有:“文为辞首,学实宗儒,德秀时哲”的评价,是不足为怪的。

再看诗书文章。书法上,他初期的《论经书诗》碑刻,有锋芒毕露无所畏惧之势;中期《观海童诗》血气方刚极开张之结体已少有;晚年五十六岁时所书《郑文公碑》仍保留碑刻特点,但方正朴实,字字真正。诗文上,郑道昭在《论经书诗》《大基山仙坛诗》等碑刻内容上都是道诗,魏书亦称他“好为诗赋”。魏晋时期“论道清谈”之风极盛,他的诗倒与南朝的谢灵运不谋而合。《论经书诗》中描写云峰山之风景壮阔缥缈,令人有直入神境之感,远师庄周、列御寇。如“谈对洙㠇宾,清赏妙无色。图外表三玄,经中精十力。道音动齐泉,义风光韶棘。此会当百龄,斯观宁心识,”等句,谈论其在与道俗山人在云峰山优美风景中论道的情景,玄境高深但也有乐府般的质朴之感。他的文章则表现在《郑文公碑》中。《郑文公碑》详细记载了其父郑羲一生的功绩、学问、人格。文章质朴无华,赘述之词不多,但很精准。如“公禀三灵之淑气,应五百之恒期,乘和载诞,文明冠世。笃信乐道,据德依仁。孝弟端雅,慎言愍行。六籍孔精,百氏备究。八素(索)九丘,靡不昭达。至乎人伦礼式,阴阳律历,尤所留心。然高直沉默,耻为倾侧之行;不与俗和,绝于趣向之情。常慕晏平仲、东里子产之为人,自以为博物不如也。”几句就描绘出了父亲的人格、志向、学问、行政、家风等等,交代清楚,毫不拖沓。可见他的修养。他在《郑文公碑》这样评价自己:“季子道昭,博学明,才冠秘颖。研图注篆,超侍紫幄,”其“研图注篆”“才冠秘颖”之词更让我们惭愧不如,可见再通向书道的路上不只是需要掌握书学那么简单。他对古文字、哲学的研究,反应在书法艺术上,让他的书法艺术自成一派。

(二)诗书

“夫士大夫习于书,必先正襟危坐,沐浴焚香,心绪平和方能书”“书者,散也,欲书先散其怀抱。”这些在历代书论里散落的语句,让我们对学书有了新的认识。“散其怀抱”即心中无所有,书写时内心澄澈,发于心,感于情,在有形与无形间表达自己的意,心手合一。颜真卿的《祭侄稿文》、苏轼《黄州寒食帖》、王羲之《兰亭序》等,都是心手合一、天时地利人和的作品。以前笔者以为只要多些练习,熟能生巧,一定可以成功。可是却越写越恶俗不堪,心神不定。后来才知道,古人之所以能写出神品、逸品来,原来只是两个字:读书。读书,使人明心见性,懂得修身,懂得静下来才能感受美,感受书法线条那些抽象又赋予哲学的美。那又要读写什么书呢?

一是圣贤书,比如《论语》《道德经》《礼记》等,这些书教我们做人,心正则笔直。

二是诗词,秦有《诗经》、汉魏有《乐府诗集》,唐诗、宋词都可以了解。不读诗词,便没有情感,选取我们自己喜欢的诗词书写,不是更能表达自我吗?

马一浮先生有语:“今当人心晦盲否塞,人欲横流之时,须研究义理,乃可以自拔于流俗,不致戕贼其天性。”其实回过头看,古代的书法家,皆有极高的道德修养以及学识修养,未有不通诗书义理的,善书只是他们的一面呀。他们或行政安民、或以医为道、或经史为据,通晓天机、或出征边疆护土为国,如果不读诗书不明事理,书法上的气象是不够的。对于他们来说,书法是小道,我们虽然做不到像古人那样,但是诗书是不能不读的,不明事理,不通文思,是写不出好字的。所以最后一个阶段,我们说“碑从内养,有道可证。”

(三)阶段临习总结及例证

学书之道在于通书法之美,书法之美在于书写的人。古代的碑帖我们之所以感觉那么美,是因为书写之人都是参赞天地育化,心存仁义的人。《周易》有云:“夫大人者,与天地合其德,日月合其明,四时合其存。”达到这种境界,是穷经毕生之力修身修性的。碑学在七百余年间,达到第三阶段的人,只有“魏碑鼻祖”郑道昭、医学世家陶弘景、佛家圣人弘一法师三人而已。另外摩崖刻石《泰山经石峪金刚经》,擘窠大字,于悬崖峭壁之上,好像是仙人下凡拂袂所书写的。这三人一经,都是在书道的境界内,在山顶看我们苦苦攀爬。他们的笔法、结体、章法人书合一,合自然合天地。

在今天的书坛中,只针对碑学来讲,能入第三阶段的人,笔者还没见过。这第三阶段的书道大概是没有天赋不能达到的。笔者愚钝,只有勤奋临习,认真读书,努力效法先贤了。

在此对五年来的临碑写碑心得付于寥寥纸张,碑学虽盛,但是学碑写碑的方法却不够系统,所以笔者在此对写碑之法分为三个阶段来论述,希望可以给在学碑路上的同道中人一些些帮助。