连词“不想”的词汇化探析

邓霞 何欢

摘 要:在现代汉语中,由于句中位置的变化、词义的逐步融合,“不”和“想”之间的分界逐渐模糊,“想”原有的词汇意义消失,“不想”合成一个连词,表达出乎预料、与预期相反的意外情态语义。“不想”的词汇化经历了从跨层的偏正式结构短语“不+想”到连词“不想”的过程。它发生词汇化的原因主要有三个方面:汉语双音化的枢纽效应与高频使用、句法环境的变化、语义变化。

关键词:“不想”;连词;词汇化;反预期

可以说,广义上的词汇化指的是从非词的单位变为词的过程,最常见的是从短语或句法结构演变为词。董秀芳指出:“典型的词汇化主要包括两类:第一类是分离的两个词汇成分变为一个词汇成分,原来的两个词都有可能还可以独立使用;第二类是指原来能产的构词成分(词缀)被重新分析为词根的一部分。”[1](P2)“不”和“想”原本是两个独立的、性质不同的语言单位,其中,“想”是一个表示认知义的动词,其否定形式为“不想”。在现代汉语中,由于否定形式“不想”在句中位置发生了变化,“不”和“想”之间的分界逐渐模糊,词义逐步融合。因此,对“不想”性质的界定需要进一步的思考和论证。

一、连词“不想”的界定

关于连词的界定,各家说法趋近一致。黄伯荣、廖序东对连词的描述是:“起连接作用,连接词、短语、分句和句子等,表示并列、选择、递进、转折、条件等关系。”[2](P29)邢福义认为:“连词是在语法结构中只起到连接作用的词,不能成为句子成分或句子成分中实质性结构部分。”[3](P222)张斌也认为:“连词是连接词、短语、分句、句子的虚词,它不能单独充当句法成分,没有限定和修饰作用,只有连接作用。”[4](P323)邵敬敏指出,连词的语法作用是把两个词、短语、分句或句子连接起来,以显示两者之间的逻辑关系[5](P180)。可见,学者们关于连词的句法位置、语法功能与语法意义的观点是基本一致的。连词是位于词与词或者句与句之间,起连接作用并表达所连接成分之间的某种逻辑关系的一类虚词。

在现代汉语中,“不想”往往用来连接分句或句子。在北京大学现代汉语语料库中,“不想”用于连接小句或者位于句首的例句,共有650余条。这些例句中的“不想”并不充当句子成分,主要起到连接作用,表达的是它所连接的前后小句之间反预期的转折关系。根据学界关于连词的界定,这类“不想”已经词汇化为连词。

二、“不想”的历时考察

通过对相关语料的考察,可以发现,“不”在周朝时已经广泛使用;“想”的用法要相对晚一些,到了战国时期才开始出现。“不想”的连用更晚,到了北宋时期才有用例。我们通过北京大学古汉语语料库,对“不”和“想”连续同现的情况进行了检索,它最早出现于唐代笔记《隋唐嘉话》,只有一例:

(1)今上既诛韦氏,擢用贤俊,改中宗之政,依贞观故事,有志者莫不想望太平。(唐代刘餗《隋唐嘉话》卷下)

在例(1)中,否定词“不”和动词“想望”连用,构成状中式偏正短语结构。“不”在句子中充当核心谓语“想望”的状语成分,是对“想望”表达的某种意愿的否定。

除此之外,我们还发现了北宋时期的三个例句:

(2)朕听朝之暇,颇观前史,每览名贤佐时,忠臣徇国,何尝不想见其人,废书钦叹!(北宋王钦若等《册府元龟》卷五)

(3)责在司牧,所赖分忧,曷尝不想望贤才,馨香至化?七年于兹矣。(北宋王钦若等《册府元龟》卷一百五十七)

(4)和前在夏州,颇留遗惠,及有此授,商、洛父老莫不想望德音。(北宋王钦若等《册府元龟》卷六百八十)

在例(2)中,“不想”是否定副词“不”和心理动词“想”连用,作为句子主要核心动词“见”的修饰语。例(3)和例(4)都是否定词“不”和动词“想望”连用,构成状中式偏正短语结构。“不”仍然是对“想望”所表达的某种意愿或希望进行否定。“不想望”在句子中位于中心谓语的位置,是句子的核心。

“不想”词汇化为连词的用法最早见于南宋话本小说中。例如:

(5)不想那大王自得了劉大娘子之后,不上半年,连起了几主大财,家间也丰富了。(南宋话本《错斩崔宁》)

(6)当初只说娶个良善女子,不想讨了个五量店中过卖来家,终朝四言八句,弄嘴弄舌。(南宋话本《快嘴李翠莲记》)

例(5)、例(6)中的“不想”,已经不再是否定副词“不”和心理认知动词“想”构成的偏正短语。它在句中的位置也发生了很大变化,从中心谓语的位置移到了句首或者复句中第二个小句的开头,而这正是连词的典型位置。例句中的“不想”主要起到连接作用,不充当句子成分,而是用来说明前后小句之间的转折关系,主要表达“没想到”的意思。

到了元代,作为连词的“不想”已经广泛使用。在北京大学古汉语语料库中,我们检索到此期“不想”的例句共有380条。其中,作为连词用法的“不想”共有303条。从数量及比例来看,“不想”作为连词的用法远远超过了它作为短语形式的用法。我们从《全元曲》中随机抽取了两个例句,对连词“不想”的特征进行说明。

(7)俺弟兄三人在徐州失散,三载有余,不想今日在这古城聚会。(元代高文秀《刘玄德独赴襄阳会》第一折)

(8)我昨日晚间,月下弹琴,不想小姐来听,隔墙吟诗,我也和了一首。(元代白朴《董秀英花月东墙记》第二折)

以上复句中的“不想”都是用作连词,表明前后小句之间的转折关系。与它出现在谓语和状语位置上时相比,连词“不想”具有两个显著特征:第一,连词“不想”的施事不再是后一小句的主语,而是变成了说话人。例(7)中,“不想”小句中核心谓语动词的施事与前一小句的事件主体一致,都是“俺弟兄三人”,“不想”小句的主语省略;例(8)中,“不想”小句的主语是“小姐”,与前一小句的主语不一致,没有省略。两个例句中“不想”的施事都不再是后一小句主语,而是变成了说话人。第二,连词“不想”在句中主要表达反预期的转折意义。例(7)中,“弟兄三人走散三载有余”,隐含了说话人“很难再遇见”的心理预期,但现实情形是“今日在这古城聚会”,现实情形与心理预期相反。例(8)也可以进行同样的分析。也就是说,“不想”前的小句描述的情形往往都隐含或者明示了某种预期,“不想”后的小句描述的都是现实世界已经发生、已经存在的事件或情形,前、后小句描述的情形形成对比。“不想”表示说话人没有想到的情况出现了,这种新情况是与他们的预期相反的,表达了说话人“意料之外”的情态语义。

通过考察语料,可以发现,“不想”词汇化为连词后,它作为短语的用法仍然存在并一直延续使用。那么,应如何确定“不想”作为连词或者短语的身份呢?董秀芳提出了两条判断标准:“第一,短语的各个成分之间的句法关系是明显的、可以分析的;短语的意义可以从其组成成分的意义的组合中得到。第二,如果存在一个与‘不+动/形意义上相对应的‘动/形肯定形式,我们就认为‘不+动/形是短语。”[6]“不想”词汇化为连词后,“不”和“想”之间在结构上的层次差别消失,意义上也不再是“不”和“想”的简单加和,而是整体上用来表达说话人对于事件或命题与预期相反的“意料之外”的观点或态度。此外,与反预期“意料之外”相反的情况是顺预期“意料之中”。因此,连词“不想”的肯定形式并不是“想”,而是“果然”等顺预期表达形式。“不想”的这一特征正符合董秀芳所提出的第二条标准,所以判定它是连词。连词“不想”是从它的短语用法衍生出来的,因为“不想”的反预期语义与同形短语的意义“不希望”之间存在着明显的联系。

到了明清之时,连词“不想”的用法就更为普遍了,其中,它作为连词的用法在明代有580例,在清代有1700例。在“不想”连接的小句中,出现了它与其他转折副词、顺预期或者反预期表达形式连用的情况。同时,这一时期的语料中还出现了大量由“不想”来引导复句的情况。例如:

(9)孔明只料都督坚守不出,尽命我等四散屯田,以为久计。不想却被擒获。(明代罗贯中《三国演义》第一百零三回)

(10)我心里也道此一宗银两必有后虑,不想他果然直寻到此。(明代凌濛初《二刻拍案惊奇》卷四)

(11)不想令爱竟将一件女袄拿出来,小生怕冷,不敢推辞,权穿在此衣内。(明代凌濛初《二刻拍案惊奇》卷十一)

(12)不想那阿虎近日伤寒病未痊,受刑不起,也只为奴才背主,天理难容,打不上四十,死于堂前。(明代凌濛初《初刻拍案惊奇》卷十一)

例(9)~例(11)“不想”后的小句中,出现了反预期表达形式“却”“竟”以及顺预期表达形式“果然”等成分,从句法位置来看,它们都在“不想”的辖域内。在这些例句中,“不想”连接的前一小句都含有某种预期,后一小句则表示预期没有实现,“不想”表达了前后分句之间的转折关系。例(12)是“不想”置于复句句首的情况,同样是表示“没有想到”的意思,管辖后面的整个复句。也就是说,“不想”后一小句所表达的“阿虎受刑不起,打不上四十,死于堂前”这些现实世界中已经发生的情形,在说话人的预期世界中是没有的。虽然例句中都省略了用来表达预期情况的小句,“不想”仍然可以引导读者获得句子反预期语义的解读。这说明连词“不想”在表达反预期语义时是自足的,它的使用隐含了话语世界被断言的情形与预期世界之间的完全不一致,主要作用就是将话语世界的断言与心理世界的预期联系起来。

三、“不想”词汇化的动因及其机制

如前所述,“不想”的词汇化其实就是由两个原来分开的但常在句子内部连用的要素“不”和“想”互相融合而形成的新的连词的过程,这种现象其实就是Saussure所说的粘合现象[6]。“不想”词汇化为连词后,“不”和“想”之间的分界取消,结构层次发生了变化,它从一个句法结构降格成为一个新的词法结构,其词汇化的原因主要包括三个方面:汉语双音化的枢纽效应与高频使用、句法环境的变化、语义变化。

(一)汉语双音化的枢纽效应与高频使用

冯胜利认为,汉语双音节音步的建立大约是在汉代,双音化的趋势不仅促使了大量的并列式双音词的产生,还对汉语中原有的短语造成了影响[6]。当短语是双音节时,满足一个音步的要求,构成一个韵律词,具备了构造复合词的形式基础。而音步是在语音上結合最为紧密的自由单位,所以处在同一个音步中的短语的组成成分之间的距离就被拉进了。经过反复使用,成分之间的句法关系逐渐变得模糊,最终变为一个在句法上无需再做分析的单纯的复合词。我们认为,连词“不想”的形成也可以从汉语双音化趋势这个角度予以解释,“不想”先是构成了一个韵律词,这是它发展成连词的形式基础。

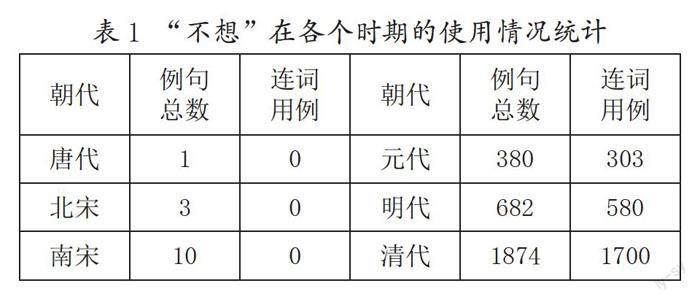

通过对北京大学古汉语语料库的检索,我们对“不想”在各个历史时期的使用情况进行了归纳、统计。具体如表1所示:

从各个时期的用例数量来看,“不想”在元代已经得到广泛使用,到了明清时期更为普遍。在元代,作为连词用法的“不想”几乎占了80%的比例,明清时期进一步增多。而“不想”的高频连用也是促成其词汇化的主要因素之一。

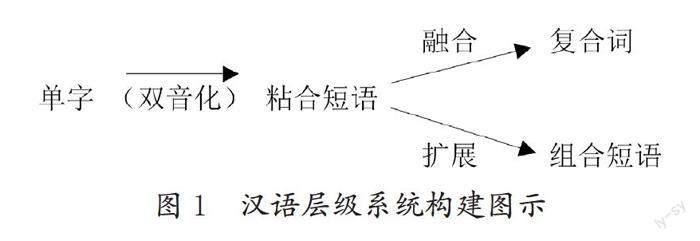

吴耀根、吴为善在分析汉语双音化在层级体系构建中产生的“枢纽”效应时指出,单字的双音化是汉语层级构建的枢纽[7](P106)。首先,两个单字构成了复合两字组,在句法上属于粘合短语;然后,通过一“紧”(语义融合)一“松”(形式扩展)两条发展路径,产生了两种不同的结果。因此,汉语层级系统构建可如图1所示:

根据这一分析,我们认为,“不想”的词汇化首先是由于“不”和“想”双音化为粘合短语;然后,随着使用频率的不断增多,“不”和“想”之间的语义逐渐融合,结构界限消失,最终造成了词汇化为复合词的倾向。不过,双音节趋势只是韵律词发展为复合词的必要条件而非充分条件,“不想”词汇化的原因还需要考虑句法环境和语义变化等其他因素。

(二)句法环境变化

在汉语发展史上,“不想”主要经历了三种句法环境的改变,形成了三种不同的句法形态分布,并表达不同的意义。它们分别为:独立小句中充当核心谓语;与其他动词性成分连用充当状语;连接具有转折关系的句子或者小句,充当表达反预期语义的连词。例如:

(13)操每日与邹氏取乐,不想归期。(明代罗贯中《三国演义》第十六回)

(14)你们既无躲身之法,不想学武艺,都是与性命为仇。(明代戚继光《练兵实纪》卷四)

(15)忽听后面声嚷救人,正欲看视,不想这个恶僧反来寻我。(清代石玉昆《三侠五义》第一百十四回)

在例(13)中,“不想”是句子的核心谓语,表示“不考虑”的意思。在例(14)中,出现在状语位置上的“想”,是表达意愿的动力情态词,“不”是对这一意愿的否定。“不想”充当动词“学”的状语,表示“不愿意”的意思。在例(15)中,“不想”位于小句句首,表示前后小句之间反预期的转折关系。

吴福祥指出:“当一个动词在句子中充当次要动词,它的这种语法位置被固定下来以后,其词义就会慢慢抽象化、虚化,再进一步发展,其语法功能就会发生变化:不再作为谓语的组成部分,而变成了谓语动词的修饰成分或补充成分。”[8](P101)随着句法位置的变化,位于状语位置的“不想”不再是句中唯一的动词,也不再是句子的中心动词,它的动词性已经减弱,变成了句子中谓语动词的修饰成分。也就是说,“不想”在修饰动词时,便具有了副词的功能,充当副词的作用,这是“不想”词汇化为连词的过程中最为重要的一环。

前移到句首的“不想”前面已经没有主语,“不想”承担起连接前后小句或引导小句的作用。单句扩展为复句,是“不”与其所修饰的中心词发生粘合现象的原因之一[6]。当单句扩展为复句之后,复句内部的分句之间所隐含的各种关系需要一个承担者,因此,粘合成为连词的情况一般都是在这种复句的句法环境中出现的,而“不想”在复句中就承担着标明前后分句之间的转折关系的作用。所以说句中位置的变化也是“不想”词汇化的诱因之一。

(三)语义变化

随着“不想”在句中位置的前移,它的语义也发生了变化。“不想”的语义从对某个意愿的否定演变成对于某种预期实现情况的否定,从命题内否定转移到命题外否定。认知语言学研究者认为,语义变化源于概念整合。概念整合理论是Fauconnier、Turner等学者在20世纪末提出来的,该理论强调整体大于部分之和,它指的是对两个来自不同认知域的概念有选择地提取部分意义整合起来、进而形成一个复合概念结构的过程[9]。因此,整合是词语新义项产生的一个重要源头。“不想”的反预期语义就是否定副词“不”和心理动词“想”整合后形成的新义项。位于小句或分句句首位置的“不想”,已经不仅仅是对某种意愿的简单否定,而是涉及到了说话人的主观性。“不想”在语义上主要是用来表示前后小句之间反预期的转折关系,它的主要功能是表达说话人对句子命题或者事件的态度、视角和情感。

词汇化之后的“不想”有没有进一步虚化为话语标记呢?方梅的研究显示,汉语自然口语中的连词“所以、但是、可是、不过、然后、而且、那么、甚至、因为”,由于语义弱化可以进一步虚化为话语标记,但并不是所有的连词都会发生语义弱化,发生语义弱化的连词除了使用频率的因素以外,还与连词本身的基本意义有关[10]。李思旭认为,句法位置尤其是句首位置对“别说”“完了”和“就是”这三个话语标记的形成起着决定性作用,它们都是从句首起连接作用的连词语法化而来的[11]。连词“不想”已经具备了句首位置这个关键性因素,但是它所表达的反预期语义表明了前后小句之间的逻辑语义关系,不宜省略。因此,“不想”在现代汉语中有没有进一步虚化为话语标记,还有待进一步考察。

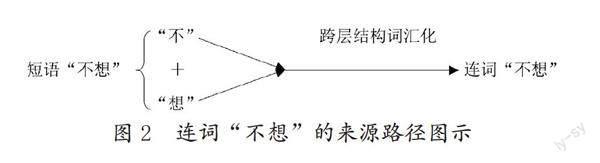

综上所述,“不想”作为连词性的反预期标记经过了重新分析和辖域扩大的过程。从短语演变为连词之后,“不想”的辖域也从命题内扩大到整个小句。在汉语的双音化趋势与高频使用、句法位置的变化、语义变化等因素的共同作用下,可以对“不想”进行重新分析。韵律复合词“不想”的组成成分之间在语法上分界消失,形式上粘合固化,语义上融合,最终词汇化为连词。连詞“不想”的来源路径可如图2所示:

参考文献:

[1]董秀芳.汉语词汇化和语法化的现象与规律[M].上海:学林出版社,2017.

[2]黄伯荣,廖序东.现代汉语(增订版)[M].北京:高等教育出版社,1991.

[3]邢福义.汉语语法学[M].长春:东北师范大学出版社, 1997.

[4]张斌.新编现代汉语[M].上海:复旦大学出版社,2002.

[5]邵敬敏.现代汉语通论(第二版)[M].上海:上海教育出版社,2007.

[6]董秀芳.“不”与所修饰的中心词的粘合现象[J].当代语言学,2003,(1).

[7]吴耀根,吴为善.汉语双音化效应再探[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2018,(3).

[8]吴福祥.汉语语法化研究[M].北京:商务印书馆,2005.

[9]Fauconnier,G.Mappings in Thought and Language[M].Cambridge:Cambridge University Press,1997.

[10]方梅.自然口语中弱化连词的话语标记功能[J].中国语文,2000,(5).

[11]李思旭.从词汇化、语法化看话语标记的形成——兼谈话语标记的来源问题[J].世界汉语教学,2012,(3).

A Diachronic Study on “Buxiang(不想)” of Conjunction and Its Lexicalization

Deng Xia, He Huan

(College of Foreign Languages, Guizhou University, Guiyang 550025, China)

Abstract:As the change of positions in sentences and the gradual integration of word meanings, the boundary between “bu(不)” and “xiang(想)” in modern Chinese disappears. The original lexical meaning of “xiang(想)” disappears, and “buxiang(不想)” has been synthesized into a conjunction, which has gone through a typical lexicalization to express the meaning of counter-expectation. The lexicalization of “buxiang(不想)” is a process from a phrase to a conjunction. The reasons for its lexicalization mainly include the Chinese double-tone effect, high-frequency use, and changes of the syntactic environment and meaning.

Key words:“buxiang(不想)”;conjunction;lexicalization;counter-expectation

基金项目:贵州省哲学与社会科学规划项目“现代汉语预期范畴的句法语义研究”(20GZYB31);贵州大学引进人才科研项目“现代汉语预期范畴的句法语义研究”(贵大人基合字[2019]025);贵州大学人文社会科学一般项目“现代汉语意外情态的句法语义研究”(GDYB2021008)

作者简介:1.邓霞,女,贵州大学外国语学院讲师,文学博士;

2.何欢,女,贵州大学外国语学院硕士研究生。