以“变量”减轻科学探究“作业量”的实践与思考

杨柳青

要减轻学生课业负担,从科学学科的特征来看,最基本的一是要增进理解,抓住本质;二是要从方法的角度,让学生主动地认识规律、形成方法。另一方面来说,增进学生对科学概念、过程、方法、规律等的理解,形成认识问题、分析问题、解决问题的方法和能力,这也是初中科学教学的最终归宿。两者不仅不矛盾,且高度统一。

1 问题的提出

科学探究是初中科学最为重要的内容和方法,也是教学评价最为重要的内容,没有之一。在双减背景下,让学生通过大量习题,被动认识科学探究,获得探究能力,既不科学,也没了操作的空间。据此,通过变量认识科学探究的一般过程和方法,从本质和方法上认识科学探究,是双减背景下提升科学探究教学效率、减轻负担、发展学生探究能力的唯一途径。

1.1 探究的重要性

科学是以自然界为研究对象的探究活动,科学的本质特征就是科学探究。科学探究对于初中科学的重要性不言而喻,无论是三维目标或是核心素养的评价体系,其核心始终是科学探究。从初中科学对初中生核心素养的贡献力来看,最主要还是表现在培养学生能像科学家一样地去思考,使学生逐步形成用科学知识、思维、方法和态度去解决问题的意识和能力,而这一切的获得都必须以科学探究为内容和途径。

1.2 变量的重要性

如果说初中科学的灵魂是科学探究,那么变量就是科学探究的灵魂所在。就初中科学探究的实质而言,就是控制无关变量、改变自变量、测量因变量,并根据实验收集的数据,分析、寻找自变量与因变量之间关系的过程。具体说,提出问题和猜想就是寻找变量的过程,实验设计就是如何设计变量的过程,实验和得出结论就是寻找变量间关系的过程,交流评价很大程度上就是评价变量设计的过程。因此,变量是科学探究的实质,也是正确打开科学探究的金钥匙。

1.3 方法的重要性

多样的自然界是统一的,千变万化的自然表象下是统一的事物运动规律。也就是说认识自然规律是有方法的,而对于“科学探究”这一学习科学最为重要的方法或者说工具,在学习时更应该强调方法和系统。其实不是说在双减背景下,需要强调方法的学习,来实现轻负高质,而是科学探究学习的本身就应该是这样的。只是说在双减背景的加持下,按方法系统学习科学探究也许成了唯一的选择,而这个方法的核心就是变量。

基于以上分析,只有从变量的视角,学习科学探究的一般过程和方法,才能摆脱通过大量机械化训练来碎片化学习科学探究的窘境,才能实现在减轻学生负担的情况下,真正增进学生对科学探究本质的认识,从而提升学生的科学核心素养。

2 基于变量的科学探究教学

通过前文所述,明确了科学探究之于科学的重要性,明确了变量之于科学探究的重要性。基于以上两点认识,如何有目的、有方法地运用变量,系统地促进科学探究教学,就显得尤为重要,而这首先要厘清变量与科学探究的内在关系。

2.1 问题与猜想,寻找变量

科学探究提出问题和做出猜想的环节,实质是根据因变量寻找自变量的过程。教學中,教师要善于根据这一关系,引导学生通过观察、比较、分析,提炼自变量和因变量,并以此提出问题和做出猜想。这样,学生不仅容易提出问题、做出猜想,而且所提出的问题和做出的猜想是有根有据的,才会更富科学性。更为重要的是学生可以通过这一关系寻找新的方法,并增进对科学探究前两个环节的理解。

例1:气体压强与流速的关系

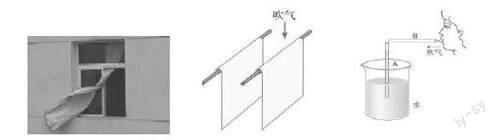

教材通过“飘出来的窗帘”作为引入,通过“吹纸条”“对玻璃管吹气”两个活动来认识气体压强与流速的关系,如图。虽没有明显的探究过程,但从变量学习科学探究的角度可做如下处理:

(1)窗帘什么时候能被刮出窗外?(引导到平行窗户吹较大风时)

(2)从风的概念,从空气运动来看,不刮风、刮小风、刮大风的区别是什么?(引导到自变量空气的流速)

(3)窗帘被吹出窗外,从力与运动的关系判断,窗帘受到了什么力(自内向外的压力)?从压强的角度可以做出怎样的猜想(压强差)?(引导到因变量气体压强)

(4)基于这个现象和上述分析,你能提出什么问题,做何假设?

(5)再通过吹纸条、吹玻璃管来设计和验证猜想。

为达成这一方法,首先要让学生通过七年级上册的学习,从“影响因素”逐步过渡到自变量、因变量的概念。其次是在教学中,特别是七年级科学探究的教学中,要着重引导学生逐步能从变量的视角,感受到科学探究的实质就是寻找自变量与因变量之间的关系。

2.2 方案与实验,设计变量

设计实验方案的过程,其实质就是控制无关变量,改变因变量设置对照组,并解决如何测量因变量,以及如何记录自变量与因变量的过程,简而言之就是设计变量的过程。教学中,教师要善于以教材探究为范例,通过引导认识、理解如何运用控制变量法控制变量,如何运用转换法测量因变量等科学方法,并从N个范例中认识到实验方案的设计就是设计变量的本质,并以此认识实验设计,掌握实验设计的一般方法。

例2:光合作用

光合作用的探究是一个非常经典的科学探究范例,其可挖掘的探究方法是极为丰富的,这里就各简单说几点。

(1)控制无关变量。研究对象是同一种类两株植物的叶,还是同一株植物的两张叶,还是同一张叶的不同部位。

(2)改变自变量。叶绿体:为何一个有叶绿体,一个没有叶绿体呢(选材)?C02:为何一个有C02,一个没有C02呢(C02吸收剂)?水:为何一个有水,一个没有水呢(切断运输途径)?

(3)测量因变量。如何判断光合作用已经发生了?能否从质量变化检验淀粉(干重)?通过有无淀粉产生从表达式看是检验什么(产物)?既然如此,除了检验淀粉(有机物),还能检验什么来判断光合作用的发生?根据表达式,从测量因变量的角度,你有什么发现?

实验设计环节是科学探究最有思维力度和学科味道的部分,也是培养学生核心素养的核心内容,当然也是学生学习相对困难的部分。所以需要从日常的科学探究教学中,不断引导学生形成解决问题的大小方法。大方法就是控制变量、改变自变量、测量因变量这条主线;小方法就是如何控制变量、改变自变量、测量因变量的具体方法,例如如何获得相同速度、等大拉力、如何通过力的作用效果认识力(磁力)的存在,淀粉、水蒸气、二氧化碳等物质的检验方法,恒温箱、二极管、气压、二氧化碳传感器等工具的使用等。

2.3 结论与评价,分析变量

得出结论的环节就是分析实验获取的有关自变量与因变量的数据,检验自变量与因变量之间的关系。评价环节重点则在于从变量的控制(变量是否唯一,变量控制是否有利于检测自变量对因变量的影响等)、自变量的改变(自变量的样本取样方式、数量和普遍性,自变量变化区间的设定等)、因变量的测量(因變量的显性度、测量方法、测量的干扰因素、测量的准确度等)来加以评价。如果实验设计环节的教学是围绕“设计变量”展开的,那么得出结论和交流评价过程,学生评价的指向就会比较明确。这就是方法的力量,也是减负的动力来源。

例3:氢氧化钠变质

在探究氢氧化钠是否是完全变质时,学生会习惯性地忘记碳酸钠溶液本身成碱性而对氢氧根离子检测的干扰。从表面看是对碳酸钠溶液呈碱性知识上的缺陷造成的,其实不然。很多学生知晓这一点,但在探究方案设计中却体现不出来。所以从本质上讲,还是探究环节对控制变量思想、意识、方法上的缺失。以此为例,对学生直接加酚酞鉴别的设计方案引导评价如下:

(1)要探究氢氧化钠是否完全变质,从物质看检验什么(氢氧化钠),从离子的角度就要检验什么(OH-)。

(2)要检验OH-,可用什么方法(碱的通性)?那可否用无色酚酞?自变量是什么(碱性)?因变量是什么(无色酚酞呈红色)?需要控制的变量是什么(不能有其他碱性物质)?

(3)怎么办(除去碳酸根离子)?能不能加入氢氧化钙(不能混入干扰的OH-)?

(4)如果加入氯化钙,会有什么物质产生?从控制变量的角度还需什么操作(先确定氯化钙、氯化钠本身成中性)?……

引导评价的目的不仅是提几个问题,掌握几个知识点,评价变量是为了更好地设计变量,归根结底还是为了引导学生更好地认识变量之间的关系,以及如何科学地设计变量,从而进一步促进学生形成科学探究的一般方法。

3 基于“变量”的科学探究教学策略思考

理顺变量与科学探究的关系,并本着这个关系组织科学探究的教学,让学生习得方法。这样既避免了反复操练,表现在学生,不仅会做熟悉的题目,对于新情景下的探究也会得心应手。即便一时不会解答,至少也会有明确的思考方向。当然,为达此目标,除理顺变量与科学探究的内在关系外,从方法出发,结合教学实践,教学需要注意以下几点。

3.1 要善于运用“比较法”学习变量

比较思维要求把若干同一属性的现象或人物等进行对照,找出它们之间存在的差异及存在差异的原因,并从比较中归纳出具有实质性或有意义的结论。很显然这与探究教学的过程和目标相当吻合。因此,教学中需要通过结构性的材料,通过自身的前后比较,不同对象、环境的比较中,寻找自变量、因变量,提出问题和猜想;通过比较的思想设计对照实验;通过比较实验组和对照组数据得出结论,通过比较不同方案进行评价等。以此来培养学生寻找、设计、评价变量的思维方式和探究方法。

例4:影响浮力的大小因素

通过学生将空矿泉水慢慢浸入水槽的体验,提供从浅水区走向深水区的图片和感受,分别引导思考矿泉水瓶和人从开始到后面的变化量,寻找出浸入水中的体积和深度两个自变量和浮力大小这个因变量,再引导到底是深度还是浸入体积,还是两者共同作用的结果,做出三种猜想,并按不同的猜想设计实验,验证猜想。

从上述案例来看,通过前后比较得出的,引起差异性的因素自然就是自变量。所以从猜想的角度,深度作为自变量完全是正确的,也是符合认知和一般方法的。教师切不能因为已有知识去干扰学生寻找变量方法的形成。

3.2 要始终把变量思想贯穿于教学中

方法的习得和概念学习一样,离不开归纳和演绎。只有在不断的实践中,才能熟能生巧。因此,正如应把探究贯穿于整个初中科学教学一样,也应把变量的思想贯穿于所有的探究过程。正如教学中鼓励实行部分探究一样,同理也可在教学中进行部分变量思想的参透。例如学习气温,可以结合一天的气温坐标图,问问学生自变量、因变量等各是什么。而且结合日常教学内容,总比剥离开来、另外弄些题目来得顺畅,也更省时、省力。

例5:探究型作业的做和评

作业是教学的重要组成部分之一。从作业的学习功能出发,学生做和教师讲评探究题,应该尽可能地先结合题目,从整体出发,围绕变量与科学探究的关系,尝试思考以下几个问题后,再动笔解题或讲评。

(1)从问题,或猜想,或结论,或实验设计方案出发,先搞清楚探究的是个什么问题,即寻找变量。

(2)从方案出发,自变量如何改变?无关变量有哪些,如何控制的?因变量是如何测量的?探究方案中,有什么不理解?能不能从变量设计的角度来理解?即设计变量。

(3)从获取的数据来看,存在什么关系?即如何比较变量。

最后完成或讲评好作业后,再思考本探究有什么值得学习的地方,即评价变量的设计。

作为探究题,背景和篇幅往往都比较大。若只是指题中的几个小题,一是对探究方法的习得帮助不大,二是浪费材料和时间。于是只能通过反复的练习来补救,这势必会增加学生的作业负担。而从学习功能出发,从整体出发,从方法出发,才有助于提升作业的利用率,在实现教学目标的同时,减轻课业负担。

3.3 要在实践中提升设计变量的能力

强调实践,一是科学探究是认识自然的基本方法,学习科学探究不仅仅是为了应对学业评价,更是为了培养学生在今后的生活和工作中解决个人与社会问题的能力。二是方法的习得光从理论出发,既不形象生动,也不具深刻性。只有在实践中,在解决困难的过程中,在反复的试错中,在获得的成功体验中,才能真正形成解决问题的能力,以及解决问题所需要的品质。因此,方法不仅是讲出来的,更是实践出来的。

例6:最小刻度与测量的准确性

因变量的测量准确性直接影响着探究结论的准确性。最初来源于测量工具的最小刻度以及求平均值,这里以最小刻度为例,论述在实践中的习得方法。

(1)在探究影响电磁铁磁性强弱中,给每个小组发放不同质量的大小铁钉、图钉等。通过小组间的比较,认识铁钉间的质量差异就是最小刻度问题。

(2)测量大气压值时,发放不同规格的钩码、小桶和水或细沙。通过小组间的比较,认识钩码、水滴、砂粒的重力就是最小刻度问题。

(3)酸碱中和时,发放滴管和不发放滴管;发放滴管的是边加盐酸变振荡,还是滴几滴再振荡。通过小组间的比较,认识滴1滴、滴5滴、倾倒就是最小刻度问题。

还如方格法测面积、测方格的大小;横线法测滑轮做功的距离、横线间的距离……

实践中获取方法,一定是在克服困难,或者是在寻找实验失败原因,或者是在与同伴的比较过程中最深刻。因此,实践的关键点不在于机械的操作,而在于在矛盾冲突中的主动获取,强调学生的主观能动性。

当然要掌握以变量学习探究的方法,除了上述三点,还需注意系统性。正如教材学生科学探究能力培养做了总体安排,使学生得到系统科学方法的训练一样,也应该相应系统地安排方法的学习。例如,七年级以认识变量以及变量和科学探究的关系为主,八年级以设计和评价变量为主,九年级以整体运用为主。另外,基于方法,以及系统性安排,作业的设计也应服务于这个系统,匹配也是减负的重要措施之一。

4 总结

(1)减负不能减质,而两者的结合点就是本质和方法。

(2)在双减背景下,从本质和方法出发组织教与学是必然的选择。

(3)科学探究无论从核心素养或是学业评价都是初中科学最为重要的内容。

(4)科学的双减应该从科学探究开始,从变量出发,体现本质,形成方法。

(5)唯有从变量出发,才能减轻负担,且高效发展学生的科學核心素养。

(作者单位:浙江省杭州市富阳区富春中学)

——与非适应性回归分析的比较