MR 检查在踝关节不同体位下对周围韧带和肌腱损伤的诊断价值

赵梦荻

( 天津医科大学总医院滨海医院影像科, 天津 300480 )

当前由于各种因素的影响,踝关节损伤在临床上比较常见,在临床上主要表现为肿胀、疼痛、反复扭伤、踝关节不稳,且复发率比较高,可影响患者的正常活动功能[1]。 周围韧带与肌腱是踝关节的主要稳定结构,踝关节损伤可导致周围韧带与肌腱发生损伤,比如导致踝关节周围韧带过度牵拉、损伤或断裂,严重时甚至会导致踝关节脱位、韧带撕脱性骨折等,为此快速、准确地对周围韧带和肌腱损伤进行评价和诊断,对于其踝关节功能及预后的判断具有重要价值[2—3]。 踝关节的屈伸运动包括背屈和跖屈,距骨头离开腓骨前面向下为跖屈,距骨头移向头侧即靠近腓骨前面为背屈[4]。 踝关节的屈伸运动是人体承重的主要方式,对于诊断踝关节损伤具有重要价值。 当前对于踝关节稳定性的影像学评价方法主要包括X 线、CT 与核磁共振(magnetic resonance,MR)等,MR 具有较高的软组织分辨率,较X 线与CT能更清晰显示移植物的形态、信号,已成为踝关节损伤的主要检查手段,其也能有效评价骨隧道位置、移植物与周围结构的关系[5]。 不过常规MR 的扫描时间长,不能做增强抑脂,信噪比较差[6]。 随着医学技术的发展,西门子Skray3.0T 核磁共振扫描仪自带系统得到了广泛的应用,其采用多次重聚焦脉冲,同时减少回波间距,能更清晰的显示骨髓水肿、隧道内积液及断裂的移植物[7]。 本文具体探讨与分析核磁共振(MR)检查在3 种不同体位下踝关节周围韧带和肌腱损伤诊断中的价值,以促进早期改善患者的预后。 现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选择我院2020 年2 月—2022 年12 月进行诊治的踝关节损伤患者65 例作为观察组,同期选择我院进行常规检查(非外伤)患者65 例作为对照组。 观察组中男35 例,女30 例;年龄最小18 岁,最大59岁,平均年龄为(38.21 ±4.29)岁;病程最短1 周,最长4 年,平均病程为(12.42 ±1.19)个月;平均体质量指数为(24.11 ±2.39)kg/m2;平均心率为(82.20± 1.58) 次/min; 平 均 收 缩 压 为(128.11 ±8.92)mmHg;平均舒张压为(76.26 ±3.19)mmHg。对照组男33 例,女32 例;年龄最小19 岁,最大62岁,平均年龄为(39.40 ±4.23)岁;平均体质量指数为(24.52 ±2.11)kg/m2;平均心率为(82.67 ±1.22)次/min;平均收缩压为(128.84 ±7.81)mmHg;平均舒张压为(76.44 ±2.86)mmHg。 2 组以上临床资料对比无差异(P>0.05)。 观察组:(1)纳入标准。 年龄18—75 岁;临床与随访资料详细;符合踝关节损伤的诊断标准(手术病理确诊);临床表现为踝关节肿胀、疼痛。 (2)排除标准。 合并其他全身急、慢性疾病影响踝关节功能等患者;患者均知情同意。 对照组:(1)纳入标准。 年龄18—75 岁;踝关节临床检查Lachman 试验、前抽屉试验及轴移试验阴性;既往有外伤史(或踝关节反复扭伤史);踝关节无疼痛、无软组织肿胀,踝关节功能活动良好;无踝关节韧带损伤史。 2 组共同排除标准:妊娠与哺乳期妇女;合并高危传染性疾病者;合并恶性肿瘤患者;依从性不佳者;临床资料不全者;扁平足、高弓足、足跟内翻患者。

1.2 核磁共振系统检查

采用西门子Skray3.0T 核磁共振扫描仪,配套有交踝关节线圈。 所有入选者取3 种体位,包括正常体位、完全跖屈体位、完全背屈体位。 在不同体位下踝关节伸直或微屈,髌骨下缘对准线圈横轴中线,外展15 °。 重点扫描患者损伤侧踝关节,检查位置避免足内外旋。 扫描序列参数如下:矢状位T1W(TR/TE 500/16)T2W(TR/TE 4000/80);冠状位T1W(TR/TE 500/16)T2W(TR/TE 4000/80)。 距阵256 ×256,层厚3 mm,间隔1 mm,激励次数2—3 次。将采集的所有图像传送至西门子公司的后期工作站进行处理,由医院影像科经验丰富的2 名医师进行双盲阅片,对周围韧带和肌腱损伤情况进行判断,发生争议时由2 名医师协商进行判定并给出诊断意见。

1.3 观察指标

观察指标如下:(1)踝关节功能。 采用美国足和踝关节协会(AOFAS)进行踝关节功能判定,评分分为0—100 分,分数与踝关节症状成反比关系。 (2)骨隧道扩大率。 采用西门子Skray3.0T 核磁共振扫描仪自带系统测定不同体位下距离腓骨、距骨骨隧道内外口各5 mm 处及骨隧道中点处管径,计算骨隧道扩大率,测定3 次取平均值。 (3)T2 值测定。 在西门子Skray3.0T 核磁共振扫描仪自带系统中,在踝关节近端、中端、远端设置3 个兴趣区(ROI),测量3处的T2 值,取平均值。

1.4 统计学分析

选择SPSS19.00 软件进行数据分析,计量数据采用均数±标准差(±s)表示,用t 检验;计数数据采用率或者百分比(n,%) 表示, 用x2检验。P<0.05,有统计学意义。

2 结果

2.1 2 组踝关节功能评分对比

观察组的AOFAS 评分为(79.33 ±3.22)分,对照组的AOFAS 评分为(95.33 ±2.91)分,观察组的AOFAS 评分明显低于对照组( t = 14.757,P=0.000)。

2.2 2 组踝关节3 种体位下腓骨、距骨骨隧道扩大率对比

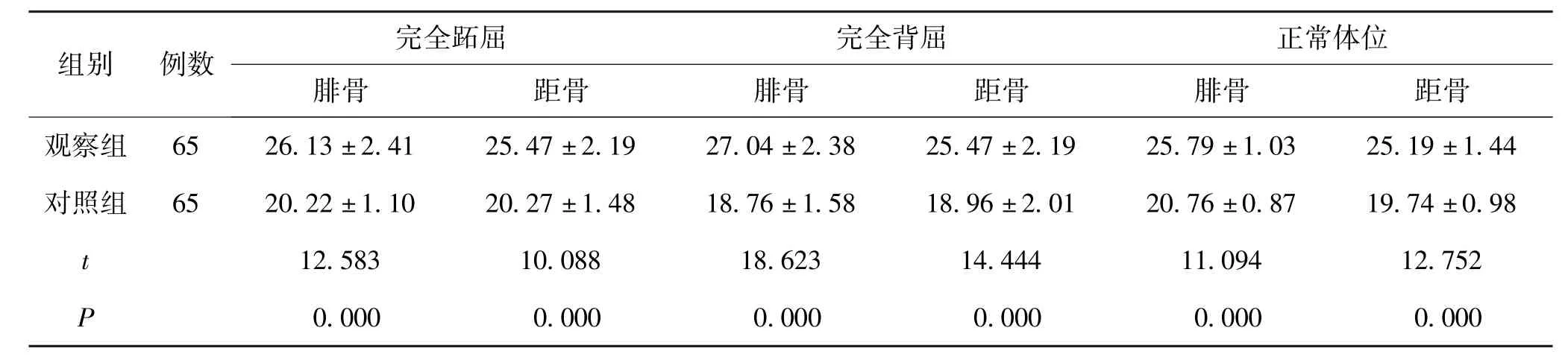

观察组在正常体位、完全跖屈体位、完全背屈体位下的腓骨、距骨骨隧道扩大率都明显高于对照组(P<0.05)。 见表1。

表1 2 组踝关节3 种体位下腓骨、距骨骨隧道扩大率对比( ±s)

表1 2 组踝关节3 种体位下腓骨、距骨骨隧道扩大率对比( ±s)

组别 例数 完全跖屈 完全背屈 正常体位腓骨 距骨 腓骨 距骨 腓骨 距骨观察组 65 26.13 ±2.41 25.47 ±2.19 27.04 ±2.38 25.47 ±2.19 25.79 ±1.03 25.19 ±1.44对照组 65 20.22 ±1.10 20.27 ±1.48 18.76 ±1.58 18.96 ±2.01 20.76 ±0.87 19.74 ±0.98 t 12.583 10.088 18.623 14.444 11.094 12.752 P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

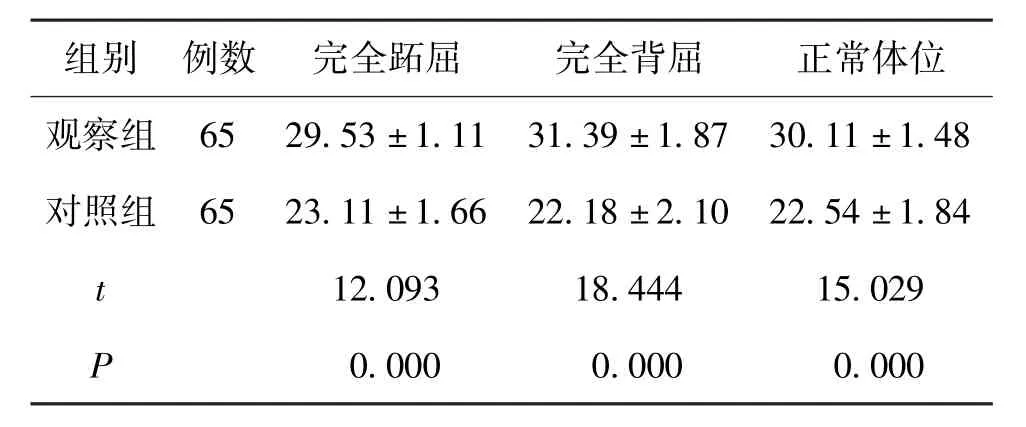

2.3 2 组踝关节3 种体位下踝关节T2 值对比

观察组在正常体位、完全跖屈体位、完全背屈体位下的踝关节T2 值都明显高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2 组踝关节3 种体位下踝关节T2 值对比( ±s)

表2 2 组踝关节3 种体位下踝关节T2 值对比( ±s)

组别 例数 完全跖屈 完全背屈 正常体位观察组 65 29.53 ±1.11 31.39 ±1.87 30.11 ±1.48对照组 65 23.11 ±1.66 22.18 ±2.10 22.54 ±1.84 t 12.093 18.444 15.029 P 0.000 0.000 0.000

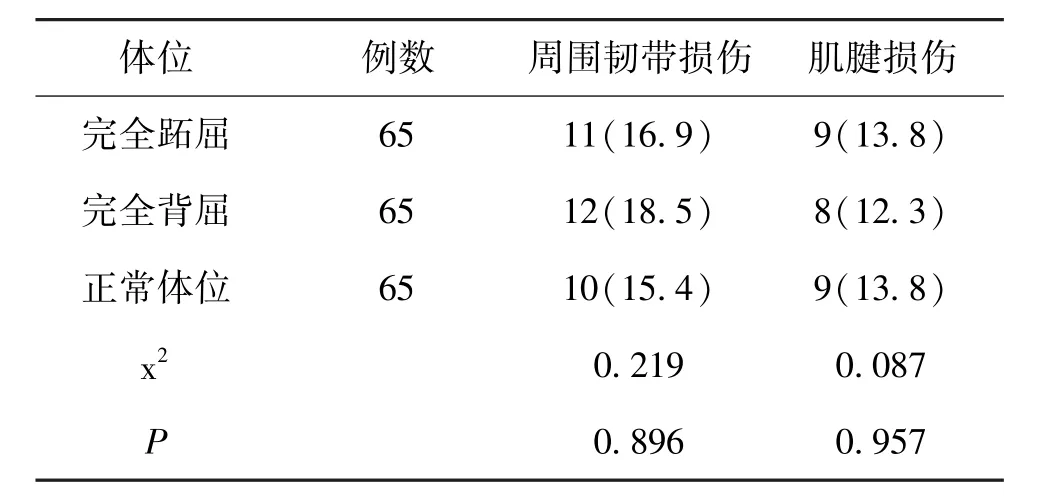

2.4 踝关节3 种体位下MR 检查对周围韧带和肌腱损伤的检出率对比

在观察组中,踝关节完全背屈体位下的周围韧带和肌腱损伤检出率分别为16.9%、13.8%,踝关节完全跖屈体位下的周围韧带和肌腱损伤检出率分别为18.5%、12.3%,踝关节正常体位下的周围韧带和肌腱损伤检出率分别为15.4%、13.8%,不同体位下周围韧带和肌腱损伤的检出率对比无明显差异(P>0.05)。 见表3。

表3 踝关节3 种体位下MR 检查对周围韧带和肌腱损伤的检出率对比(n,%)

3 讨论

踝关节损伤在临床上比较常见,表现为患者活动受限明显,如果不及时进行诊治,很多患者可逐渐转变为踝关节慢性疼痛、踝关节炎、踝关节慢性不稳,遗留后遗症或致残[8]。 并且很多踝关节损伤患者伴随有周围韧带和肌腱损伤,通常由于踝关节遭受内翻暴力、跖屈过度导致,可导致患者病情恶化[9]。 本研究也显示观察组的AOFAS 评分为(79.33 ± 3.22) 分, 对 照 组 的 AOFAS 评 分 为(95.33 ±2.91)分,观察组的AOFAS 评分明显低于对照组(t =14.757,P =0.000)。 从机制上分析,生物学结构学认为稳定踝关节主要是靠周围韧带和肌腱等组织结果,其中周围韧带是踝关节的主要稳定结构,周围韧带使踝关节保持稳定,周围韧带损伤常导致踝关节不稳定。 当前对于踝关节损伤的诊断方法主要为临床检查及影像学检查,部分患者需行再次关节镜检查。 其中关节镜检查为有创性检查。 对于患者的创伤比较大,AOFAS 评分为主观测评,主观性强,个体差异相对较大[10]。

影像学检查作为目前诊断踝关节伤的重要方法,MR 具有多序列成像、良好的软组织分辨率,多方位、多参数成像等优势。 有研究显示MR 能反映移踝关节周围韧带的组织学特征。 特别是西门子Skray3.0T 能清晰显示周围韧带的大致走行,对观察隧道内骨隧道融合的状态具有很大的优势[11—12]。 本研究显示观察组在正常体位、完全跖屈体位、完全背屈体位下的腓骨、距骨骨隧道扩大率都明显高于对照组(P<0.05),表明踝关节损伤患者多伴随有腓骨、距骨骨隧道扩大率增加。 从机制上分析,踝关节的背伸、跖屈指的是在踝关节伸直时踝关节屈伸的一套闭环动作。 踝关节背伸为脚掌向上勾脚尖,跖屈即为向下绷脚尖。 踝关节背伸的时候小腿三头肌放松伸长,腓骨前肌收缩变短。 踝关节跖屈时腓骨前肌放松伸长,小腿三头肌收缩变短。 而西门子Skray3.0T 核磁共振扫描仪自带系统采用多次重聚焦脉冲,对磁场的不均匀性部分校准,减少回波间距,从而产生更高的信噪比,从而提高对腓骨、距骨骨隧道的显示情况;还能清晰显示骨隧道及移植物、内固定装置的位置及相对解剖关系,从而有利于合理诊断踝关节损伤。 在正常的步态周期中,踝关节的活动范围为33.0 °左右,踝关节的跖屈和背伸活动可促进下肢静脉回流,可有效预防下肢深静脉血栓与消除下肢肿胀。 踝关节损伤导致周围韧带和肌腱损伤的危险因素较多,包括运动强度、韧带松弛、解剖变异等,尤其是与踝关节的骨性不匹配有关[13]。 本研究显示观察组在正常体位、完全跖屈体位、完全背屈体位下的踝关节T2 值都明显高于对照组(P<0.05)。 从机制上分析,T2 值的变化与骨腱交界区胶原纤维的增加相关,与踝关节稳定性具有一定的联系,T2 值增高可能预示着踝关节稳定性存在异常。 MR 可有效、快速、准确评估踝关节周围韧带损伤的位置、范围,特别是与正常踝关节周围韧带相比,损伤韧带则表现为韧带走行、宽厚度异常,内部信号不均匀、韧带边缘毛糙、周围脂肪间隙模糊不清[14]。 踝关节损伤发生后,韧带和关节囊内的机械感器受损,可导致周围韧带和肌腱损伤的发生,也可造成关节软骨的损伤[15]。 本研究显示,在观察组中,踝关节完全背屈体位下的周围韧带和肌腱损伤检出率分别为16.9%、13.8%,踝关节完全跖屈体位下的周围韧带和肌腱损伤检出率分别为18.5%、12.3%,踝关节正常体位下的周围韧带和肌腱损伤检出率分别为15.4%、13.8%,不同体位下周围韧带和肌腱损伤的检出率对比无明显差异(P>0.05)。从机制上分析,MR 能够清晰的显示关节损伤程度,也能够发现隐匿性骨折线,较好的显示踝关节周围韧带和肌腱损伤情况。 由于本次课题研究调查分析的人数也比较少,可能存在一定的误差,将在后续研究进行分析。

综上所述,MR 能很好显示踝关节损伤患者的踝关节稳定性状况,在踝关节3 种体位下都能敏感地反映周围韧带和肌腱损伤情况,具有很好的应用价值。