基于具身认知理论的地理演示教具开发探究

田乐同 黄茜雯 贾雨鑫 谭嫩 万敏 张利敏

摘 要:以具身认知理论为引领,探究地理演示教具的合理开发,有利于发挥地理教具在教学中的重要作用。基于具身认知理论,以地理演示教具“地球运动解构仪”的开发和演示为例,探讨具身认知理论指导下地理演示教具的制作原则、设计制作过程、教学演示及评价标准,为合理开发地理演示教具,更好地服务于地理课堂教学提供参考。

关键词:教具开发;具身认知理论;地理演示教具

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)07-0030-06

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)中指出,地方和学校应注重地理教具的开发,以完善地理课程资源建设[1]。地理演示教具是开展模拟实验教学的恰适工具[2],强调通过感性认知培养学生的核心素养。但目前用于教学实践的多数实体教具制作未考虑身体、环境与认知三要素的综合作用,难以充分体现教具的交互性,且由于操作对象单一、教学成效有限等问题,实体教具未能在课堂中得到广泛使用。具身认知理论的关注点聚焦于身体感受与情境交互[3],运用具身认知理论开发地理演示教具,有利于在课堂教学中实现学生的“身境交互”,更好地落实地理实践力等地理核心素养。笔者以具身认知理论下地理演示教具的开发为研究方向,针对“地球的运动”课题设计了地理演示教具——“地球运动解构仪”,以期通过创设具身学习环境,深化学生地理核心素养,落实立德树人根本任务。

一、具身认知理论与地理演示教具

“具身认知”一词源于英文“embodied cognition”,主张认知根植于身体、环境及二者的互动之中[4],身体在认知过程中发挥着关键作用,认知是通过身体的体验及其活动方式而形成的。“具身”是一种新视角,不同于传统认识中的“身体”只是将心智带到课堂的“容器”,它以一种全新的方式看待学生怎样学习、教师怎样教学、学校怎样组织。具身认知理论对教育领域产生了深远影响,在教具开发领域已有一定影响力。

教具在《中国大百科全书》中的定义是:为学生提供感知材料的实物、模型、图表等教学用具[5]。综合多种相关概念界定,笔者认为地理演示教具即教师或学生运用于地理教学中以展开地理学习情境、传递地理知识的地理教学工具,具有支持操作、方便演示等特点,在教学应用中能够把抽象知识形象化、具体化,使学生比较容易领会和掌握教学中的重难点,形成对相关地理知识的正确认知。

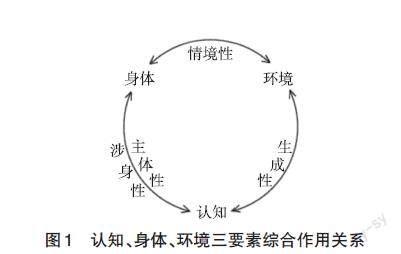

具身认知理论强调身体、环境和认知三者的交互作用,相关研究也表明,具有交互特征的教具能够帮助学生有效进行认知投入,从而提高学习成效[6],因此,具身认知理论指导下的地理演示教具开发具有一定的实践意义。

二、基于具身认知理论的地理演示教具制作原则

以具身认知理论对地理演示教具的制作加以实践指导,有利于制作出符合地理教学需求的新时代教具,更有利于引导学生通过使用教具,与外部世界交互,实现深度学习。对具身认知三要素,即认知、身体和环境的综合作用进行分析(图1)可知,基于具身认知理论的地理演示教具制作实践应符合主体性、涉身性、生成性和情境性原则。

具体而言,主体性主要体现在学生是教具的使用主体;涉身性主要体现在教具的使用需多感官参与,主体性与涉身性搭建了身体与认知的桥梁,因此,教具的制作应充分考虑学生的身心发展特征,根据其认知水平与身体活动需要设计教具的功能与配套的学习活动;生成性主要体现在“探究—认知”过程中有充足的空间,因此,制作的教具不能太死板,要保证学生拥有自主探究的空间,才能连接认知与环境,实现“预设—生成”的良性循环。情境性主要体现在教具能够协助使用者解决情境问题,使其身体与环境产生交互,教学在情境中自然发生,因此,制作的教具应能够模拟地理过程、解决情境问题。

基于具身认知理论制作地理演示教具,有利于使用者实现认知、身体、环境三要素的平衡与交互,但要制作出符合地理教学需求的教具,还需要在此基础上把握地理教具制作的基本原则,即科学性、教育性、直观性和經济性(图2)。

科学性的核心在于教具需要准确揭示地理原理,以免使用者形成错误认知;教育性的关键在于响应课标内容要求,契合教学使用需求;直观性的重心在于教具呈现直观、易于观察;经济性则主要体现在教具的制作成本低廉。

在保证具身认知原则(以下称为“具身原则”)引领性的基础上,把握地理教具制作的基本原则,综合二者进行教具制作,有利于使教具从传统的观看式教具转变为注重体验的操作式教具,让学生拥有更多操作空间,化“被动观察”为“主动探究”,更好地提升其地理核心素养。

三、基于具身认知理论的地理演示教具制作过程——以“地球运动解构仪”为例

1.教具对制作原则的落实途径

基于具身认知理论的制作原则为地理演示教具的制作提供了宏观引领,但还需聚焦于特定教具的功能,构建相应教具落实制作原则的具体途径(以下简称“落实途径”)。以制作原则为高位引领,以落实途径为实践指南,针对“地球的运动”教学板块,笔者设计了地理演示教具——地球运动解构仪,用以揭示地球自转与公转的地理意义。该教具具备以下功能:模拟昼夜交替、辅助时间计算、演示正午太阳高度变化、验证昼夜长短变化等,此设计决定了该教具对制作原则的落实途径(表1)。

[原则属性 制作原则 落实途径 具身原则 主体性 主要使用对象为学生 涉身性 支持学生手动操作 生成性 共4大部件、7大功能,探索空间大 情境性 能够模拟地理过程以解决情境问题 基本原则 科学性 以天球模型、时区、太阳直射示意为理论支撑 教育性 响应课标要求“结合实例,说明地球运动的地理意义” 直观性 演示结果瞬时呈现 经济性 制作原料便宜易得 ][表1 “地球运动解构仪”教具对制作原则的落实途径]

2.教具的制作流程

通过“地球运动解构仪”教具的制作,梳理“地球运动解构仪”的具体制作流程(表2)并辅以主要制作环节照片(图3~图6)。“地球运动解构仪”教具成体如图7所示。

四、“地球运动解构仪”教学演示分析

1.教具功能与教材相对应

“地球运动解构仪”能够准确反映地理教材中“地球的运动”相关知识,并辅助创设具身学习环境,学生可在操作教具的过程中解决情境问题,提升地理实践力、综合思维等地理核心素养。以湘教版(2019)高中地理选择性必修1为例,梳理出教具部件及功能与教材第一章“地球的运动”中知识的对应关系(表3)。

2.教具辅助的教学活动设计

“地球的运动”教学内容对应的课标要求为:结合实例,说明地球运动的地理意义。

在湘教版高中地理选择性必修1中,时间计算、

[部件 功能 教材知识链接 昼夜交替部件 模拟昼夜交替现象 第一节:昼夜交替现象部分 演示昼夜长短的变化 第二节:昼夜长短变化部分 时间计算部件 辅助计算区时、地方时、新旧一天等问题 第一节:时差部分 太阳视运动部件 演示正午太阳高度的变化 第二节:正午太阳高度的变化部分 演示昼夜长短的变化 第二节:昼夜长短变化部分 演示不同纬度、不同日期的太阳周日视运动 以“地球的运动”全章知识为基础 太阳直射部件 将太阳光照图立体化,演示二分二至日太阳直射情况 第二节:昼夜长短变化部分 ][表3 教具部件及功能与教材知识对应情况]昼夜长短变化和正午太阳高度变化对学生来说难度较大,同时也是教学重点。以课标要求为导向,为突出教学重点、突破教学难点,借助“地球运动解构仪”进行以下教学活动设计。

(1)活动一:新旧一天问题的探究

【教师活动】讲授地球自转产生时差的相关基础知识,引出探究问题:为何北京冬奥会开幕式要在北京时间20∶00举行。将学生分为若干小组,每组配备一个教具,引导学生借助教具解决问题。

【学生活动】小组合作,使用“地球运动解构仪”探究问题、寻求答案。通过旋转时间计算部件,发现在北京时间20∶00,理论日界线与0点经线重合(图8),说明此时全球为同一天,因此,北京冬奥会开幕式选择在20∶00举行。

【设计意图】以北京冬奥会开幕式为背景,创设真实问题情境,激发学生探究热情。通过教具实操解决开幕式时间问题,符合具身认知理念,有助于深化学生地理实践力,提升运用理论知识解决实际问题的能力,学习对生活有用的地理。

(2)活动二:昼夜长短的变化演示

【教师活动】将学生分为若干小组,引导每小组自行选择南北半球地点各一个,使用教具探究该地点一年中昼夜长短的变化规律,并填写图9。

【学生活动】小组合作,选择模拟纬度,将“天轴”上端指向刻度盘左上部该纬度,由下至上(模拟冬至到次年夏至)和由上至下(模拟夏至到冬至)旋转太阳转动杆,观察昼弧、夜弧的比例关系变化,模拟该纬度的昼夜变化情况(图9),进而总结出昼夜长短变化规律,完成图4的昼夜长短变化规律总结。

【设计意图】在使用教具探究不同纬度的昼夜长短变化规律的过程中,学生通过视觉、触觉等感官获取感性信息,并进一步形成理性认知,提升地理实践力与时空综合思维。

(3)活动三:正午太阳高度角的变化规律验证

【教师活动】将学生分为4大组,分别对应北回归线以北、北回归线与赤道之间、赤道与南回归线之间、南回归线以南四个区间,大组内4人为1小组。要求学生在各自纬度区间内任选两个不同纬度地点,利用教具探究相应地点正午太阳高度最高与最低的对应日期,进而总结正午太阳高度的变化规律。

【学生活动】小组合作,选择模拟纬度,将“天轴”上端指向刻度盘左上部该纬度,旋转太阳转动杆,观察太阳所指示数的变化,获知正午太阳高度极大值和极小值对应的日期(图10),完成图10中正午太阳高度变化规律示意部分的填写,进而总结正午太阳高度的变化规律。

【设计意图】小组合作利用教具解决问题,提升地理实践力,增强合作能力。探究过程符合具身认知理念,使学生更好地内化相关知识。

五、地理演示教具开发评价

教具制作完成后,为得到教具使用效果反馈,以进一步完善教具性能,笔者依据具身认知理论下地理演示教具制作原则设计了三级评价指标,构建了教具开发评价体系。为保证多角度评价,教具的评价由教具使用者,即学生与教师共同完成,师生评分各占教具总得分的50%。具体评分标准如表4所示。

在全国范围内,不同学校的学生存在较大的学情差异,因而会形成对教具功能与特性的不同需求。教师在制作并运用“地球运动解构仪”开展教学活动后,可根据实际学情对该教具进行“二次开发”,以获得最佳教学辅助效果。

除“地球运动解构仪”外,该评价体系可广泛用于基于具身认知理论自制的地理演示教具的评价。教师依据教具总得分宏观评判教具的优劣,并具体分析各项三级指标的师生评分,完善教具的“短板”,以提升教具的教学辅助性能,优化学生学习效果,深化落实学生核心素养。

六、总结与展望

1.总结

“地球运动解构仪”教具的开发与应用,透射出具身认知理论统摄下地理演示教具开发的优势。在具身认知理论的引领下,地理演示教具在制作上更注重学生的可操作性,有助于学生通过教具使用实现“身境交互”,进而更好地内化相关知识。基于具身认知理论的地理演示教具使用也更加注重学生的主体性,变传统教具教学的“师授生看”为“生研师引”,使学生在运用教具进行实验探究与问题解决的过程中提升地理实践力与综合思维,让立德树人的教育价值在学生身上真正彰显。

2.展望

为更好地深化具身认知理论的引领,赋能地理演示教具的开发应用,在未来研发中应加强教具与学生的多感官交互,在视觉、触觉基础上,适当融入嗅觉、听觉等元素,使教具更为生动形象地反映地理事象特征;在教具制作方面,可引导学生参与制作过程,使其在视觉与触觉同时参与下初步构建知识框架;在教具应用方面,可鼓励小组合作运用教具解决情境问题,在情境中实现“生—具”“生—生”和“师—生”的交互,在交互中形成更深的具身体验,赋予传统自制地理教具更加多元的教育意义,从而与新兴技术在地理课堂中协同并进,共同丰富地理课程资源,协力创设交互性学习环境,助力学生全面发展,焕发传统地理教具的时代价值。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 王瑋,强晓红.DIY地理教具培养地理实践力[J].地理教学,2018(10):38-40,37.

[3] 赵欣.具身认知视角下的课堂活动设计——以“水循环”为例[J].地理教育,2021(12):23-25.

[4] 翟贤亮.从具身认知的基本属性到边界条件:祛魅与新立[D].长春:吉林大学,2018.

[5] 中国大百科全书总编委会.中国大百科全书[M].北京:中国大百科全书出版社,2009.

[6] PLASS J L,HOMER B D,HAYWARD E O.Design factors for educationally effective animations and simulations[J].Journal of computing in higher education,2009,21(1):31-61.

通信作者:张利敏