林语堂古声母研究的贡献和局限

薛宝怡 魏鸿钧

(闽南师范大学文学院,福建漳州 363000)

一、古有复辅音假设的提出

早在1874 年,英国汉学家艾约瑟就在提交给第二届远东会议的论文中根据谐声字,提出中国古代应该存在复辅音声母。1876 年,艾约瑟因发现古汉语的来母字与其他声母字的谐音交替现象,遂在《汉字研究导论》中正式提出了古有复辅音的假设。1923年,瑞典汉学家高本汉根据艾约瑟的假设,于《中日汉字分析字典》中提出“各”“络”互谐是古汉语复辅音遗迹的著名理论。[1]同年,林语堂于德国莱比锡大学取得语言学博士学位归国后,凭借着扎实的外文基础和中西结合看问题的角度使他对古汉语有无复辅音的问题提出质疑。1924年,他发表《古有复辅音说》一文指出中国文字非“拼音文字”,单从字形难以判断声母实际读音,所以前人古音研究中往往把复辅音当作“变相叠韵字”或是“反切的一种类型”。林语堂依古籍文献中所载“貍—不来、笔—不律、螳—突郎”等,认为是明显含复辅音证据之词,提出古有复辅音的假设,成为国内首先论证复辅音问题的语言学家。

二、林语堂《古有复辅音说》的贡献及局限

林语堂研究贡献在于除了延续艾约瑟、高本汉从汉字谐声着手假设古有复辅音以外,另外增添了“古今俗语”“读音及异文”“亲属语言”“方言”“外文”等材料进一步佐证,并提出探究古有复辅音的四条途径:1.寻求古今俗语之遗迹;2.从字之读音或借用上推断;3.从字之谐音现象探求;4.与印度汉藏语系语言比较论说。自此,古汉语存在复辅音声母的说法,便成为汉语史学家的心头罣碍。此后,中原大地战乱频发,发展困难,学者们难以深入议题。直到上个世纪八十年代以后,复辅音声母研究的总结者、新论者越来越多,正反互见,蔚为风气,作为风气开创者之一的林语堂具有不可抹灭的贡献。文章的局限在于他事先认定古籍文献里凡一个音节对应两个汉字者均为复辅音,常常将简单问题复杂化。现就林语堂古有复辅音研究贡献之四条途径,择其合理、重要的两条进行阐述:

(一)古今俗语的凭据

林语堂于文献资料中择取古今俗语多条作为复辅音研究凭证。现按林语堂《古有复辅音说》一文研究顺序,分kl-(gl-)、pl-(bl-)、dl-(tl-)三类复辅音进行探讨,先述其贡献再论局限。

1.kl-(gl-)类

林语堂从古籍文献如《宋景文笔记》《江南志书》《方言什录》《鸡林类事》《鸡肋篇》等找出kl-(gl-)类古今俗语多条,如“孔曰窟笼”“角为矻落”“圈为窟挛”“云曰屈林”“锢为锢鏴”“窟礌子亦名魁礌子”是其贡献。其中“孔”在古今俗语中既说“窟笼”又称“孔竉”,皆指“洞、穴或空”,如《广韵•上声卷•第三》:“孔,穴也。又空也。甚也。亦姓。”[2]林语堂认为“孔—窟窿—孔竉”之间存在“裂变重叠”关系,他推测叠韵语“孔竉”是由非叠韵语“窟笼”变化而来,“窟笼”又由单音节词“孔”分化为双音节词而来,裂变途径为“孔klung>窟笼k'ulung>孔竉k'unglung”。林语堂从“裂变重叠”现象分析复辅音字如何分化为双音节词,可谓别出蹊径。但细细深究他所举例证有些不可信,同样以“孔曰窟笼”一条为例,该说法出自孙炎所造反切,[3]原是以“窟笼”作为“孔”的反切上下字,后来有人把“窟笼”视为“孔”的别称,“窟笼”才有“洞、穴、空”等义项。再说出自北宋孙穆《鸡林类事》“云曰屈林”一例,林语堂在文章中武断地认为《鸡林类事》所记的古朝鲜语“屈林”是古汉语“云”的借词,并据此作为判断古有复辅音的证据。事实上,古朝鲜在当时不仅与我国汉民族有频繁的文化往来,同时与我国东北及北方的阿尔泰民族之间有密切的文化交流,[4]《鸡林类事》中所载的古朝鲜语是否都来自汉民族的借词有待考证,林语堂依此推断复辅音存在一定的主观性。

2.pl-(bl-)类

林语堂从《尔雅》《鸡林类事》《方言杂录》等找出pl-(bl-)类古今俗语多条,如“不律谓之笔”“狸之言不来也”“风曰孛缆”“蒲为勃卢”“旁为步郎”。以“不律谓之笔这一条来说,前人认为是“语之变转、合声、切音、缓声、急声”等语音现象。[5]他则主张是pl-(bl-)类型的复辅音。他还从古籍记载“不律”一词所流通的地域范围,揪出古人说法矛盾之处,如郭注《尔雅》:“蜀人呼笔为不律。”但是《说文》记载:“聿,所以书也。楚谓之聿,吴谓之不律,燕谓之弗”[6]可证“不律”或为吴方言词,与郭璞所说地域不同。同时他秉持求是严谨的学术态度,对未经考实但可能含pl-(bl-)类复辅音的例子如“蓬为勃笼”“槃曰勃阑”只列不证。

我们就林语堂所举pl-(bl-)类型的例证来看,有些也不可信,如“狸之言不来也”属于反切中的倒纽(“来不”切“狸”),[7]不能作为复辅音的证据。再如源自《鸡林类事》“风曰孛缆”一例,部分学者如黄有福、[8]金永哲[9]认为古朝鲜语“孛缆”非古汉语“风”的借词,而是古朝鲜语固有词,其他学者如应琳[10]则认为“孛缆”一词来自阿尔泰语而非古汉语。综合几位学者说法可知,“孛缆”一词与汉语无关,不能以此来证明汉语古有复辅音。

3.dl-(tl-)类

林语堂从《江南志书》《容斋三笔》《方言杂录》及厦门方音找出dl-(tl-)类古今俗语多条,如“团为突栾”“螳曰突郎”“顶为滴”“铎为突落”“秃说秃驴”并作简单评释,如说“突郎”是“螳蜋”的转注语,古代用“蜋”字来表现tlɑng的读音。“团为突栾”一条出自《江南志书》,查阅同属吴地文献如明田汝成《西湖游览志馀》写道:“杭人有以二字反切一字以成声者,如以‘团’为‘突栾’……以‘铎’为‘突落’”。[11]可知明朝杭州人用反切上下字“突栾”来表示被切字“团”,不应拿“突栾”作为复辅音研究上的证据。

(二)文字谐声的证据

《古有复辅音说》继承艾约瑟古有kl-、pl-、tl-三种类型的复辅音观点,他说:有人曾质疑用谐声材料探究声母演变的合理性,认为古人造字谐声只取韵基,不论声母,理由是不同声母的谐声关系较为杂乱无章。但是表现上的杂乱无章其实有条理脉络可循,如p-,t-,k-三组声母绝不可互通,却可各与l-相谐。他又说:s-t、k-h声母上的不同,容易从发音上得到解释,但是k、p、t与l 的关系不能以平常发音学理来说明,应是来源于复辅音。林语堂学贯中西,尝试从西方复辅音声母演变来辅助说明古汉语具有复辅音的观点,如他说希腊语kl 到英语l,[12]可以证明kl变入l的音变路径是可行的。文章扩展出14组kl-、pl-、tl-的例证如下:

表中提出kl-类复辅音例证10 例;pl-(bl)类复辅音3 例;tl-类复辅音1 例。林语堂说倘若“各”古读为kok,则不应谐出lok(路)音,若是以kok 谐klok,或以klok 谐lok,或两字俱读klok,谐声上才说得过去。但是细细考察林语堂所扩展出的十四组例证,并不全都是谐声字,同样以“路”字来看,《说文•路》:“道也。从足从各。”是个会意字,因此不能将其作为kl-类复辅音的证据。再说,有的谐声材料还存在三种、四种不同发音部位声母相谐的现象,就第十三组例证来看,从“翏”得声的字除了林语堂所举缪(明母)和“戮廖寥”(来母)的关系,也与“胶、嘐”(见母)等字相谐,若按复辅音解释此组应拟作kml-,而非bl-。

三、后人对林语堂复辅音研究的接受及发展

林语堂提及的kl-(gl-)、pl-(bl-)、dl-(tl-)三类复辅音及其材料多为主张古有复辅音的学者所接受,如陈独秀《中国古代语音有复声母说》就kl-(gl-)材料补充“蜾曰蜾蠃”“苽曰菰芦”;对pl-(bl-)材料补充“蜂曰蒲卢”“茢曰勃茢”“拨曰布拉”;在dl-(tl-)材料補充“稂曰童梁”“蝉曰蜩蟧或虭蟧”。此外,陈独秀在文章中除了接受kl-、pl-、dl-三类复辅音外,还提出了mb-、md-、nd-、ŋd-、ŋg-、mbl-等多种复辅音的证据。[13]林语堂提出研究古有复辅音的四条途径(古今俗语、字之读音或借用、字之谐声、印度汉藏系中的语言),也多为学者所接受和发展,“古今俗语”如张世禄《汉语语音发展的规律》除了认同林语堂所举“不律为笔”“不来为貍”“孔为窟窿”“团为突栾”的证据外,又加上“角落为角”一则作为古有复辅音的证据。[14]“字之读音或借用”如杜其容《部分叠韵连绵词的形成与带l-复声母之关系》提及“鬲”(古核切、郎击切,kl类)由于古复辅音声母趋简加上人们为了分別语义,因此造成古核切为县名、人名,郎击切为鼎属的异读现象。[15]“字之谐声”如笪远毅《古汉语复辅音声母[*kl-]考》运用统计法说明从“监”得声的字,见系及来母字各26 个,二者共占“监”系列字总数的88%,这一做法显然较林语堂简单罗列谐声字更加系统、科学。[16]“印度汉藏系中的语言”如严学宭《上古汉语声母结构体系初探》在林语堂所举暹罗语klong证明古有kl-类复辅音外,补充僮语“鱼”读[plα1],“雷”读[plo3]。[17]

除上述学者对林语堂所列材料的补充发展外,一些学者还运用其他材料来探究古复辅音声母,如张世禄《汉语语音发展的规律》增添《说文》“读若”材料;[18]竺家宁《复声母研究的方法和基本原则》增添“声训”材料来证明古有复辅音。[19]

四、林语堂关于古声母研究的两点疑问

林语堂《古音中已遗失的声母》(1928)一文提出上古声母只有短期的研究与粗糙的成绩,[20]比韵母研究幼稚疏陋的多。接着点名批评章太炎、黄侃等学者的古声母观点:文章说章太炎以“精清从心邪”是“照穿床审禅”之副音,并将精组并入照组过于武断;又批评黄侃“古音十九纽”是循环式论证、乞贷论证(begging the question)。林语堂根据清儒学者古声母研究的一些成绩向古声母研究提出两点疑问:

(一)为什么“禅”母只有前腭音,没有齿龈音?

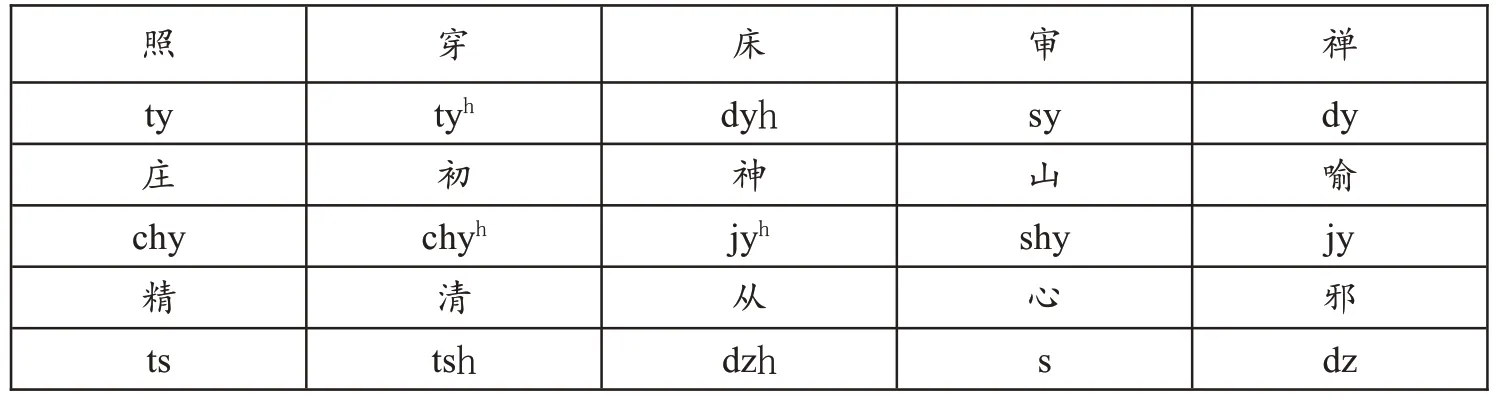

陈澧《切韵考外篇》主张36字母的“照穿床审禅”,依反切上字应再分出“庄初神山”五母,[21]具体分出情形如下:

表2:陈澧声母分类情况

表中可知“照组字”中只有“禅”母在二等处存在“空缺”,陈澧认为分配不齐是自然现象,并无过多解释。但林语堂却由此产生“空缺处应填入什么”的第一个疑问。

(二)“影喻”两母的上古区别何在?

林语堂批评古音学者如钱大昕、章太炎、黄侃等人对“喻母”研究不充分,如钱大昕主张“古无影喻之分”,由于“影母”之字引而长之才在中古产生了“喻母”;[22]章太炎在其上古二十一声纽中同样将“影喻”合为一纽;[23]黄侃于古音十九纽中也将“喻”母归为“影”母之变纽,认为“今音读喻者,古音皆读影”。[24]林语堂指出若是上古“影喻”同纽,则演变到中古得不出合理的分化条件,因此他假定上古“影母”和“喻三”相近,至于“喻四”则和影母完全没有关系,而是古音中已遗失的声母[j](英文June、July字首辅音[j],即舌端齿龈塞擦浊辅音[dʒ])在隋唐之间演变为y,如此除了用来填补“禅母”相对的空缺,也可以和古读作零声母的影母字区别开来,进而使上面两个问题得到解释。文章列出上古照组、庄组、精组等声母的音标符号以及相配情况如下表:

表3:上古照庄精组等声母的音标符号及相配情况

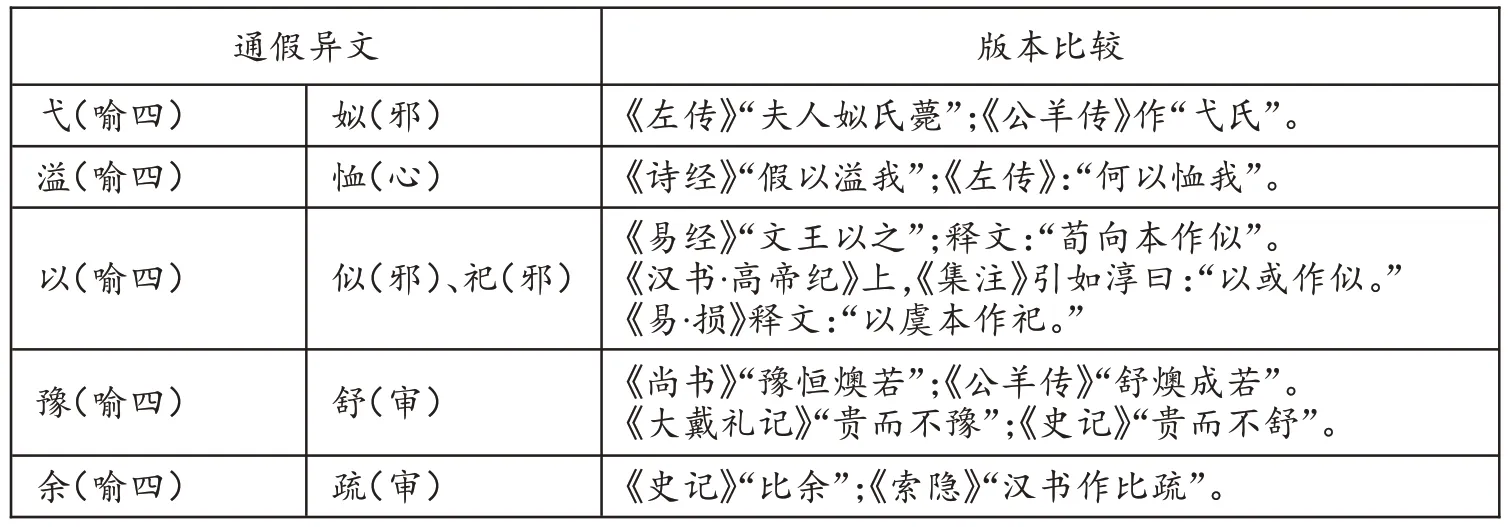

林语堂运用“谐声、通假”等材料证明“喻四”上古实读作[j](即[dʒ]),与读作零声母的影母和喻三有别。我们将文章所列出的证据整理如下:

表4:谐声材料的证据

表5:不相蒙而语实相系的字

表6:通假的证据

上面几张表中“喻四、邪母”常常通用,且不掺杂“影母、喻三”等声母字,显然上古“喻四、邪母”和“影母、喻三”应别作两类。林语堂构拟古喻四读作[dʒ],邪母读作[dz],两类声母相差无几,因此常常谐声、通假;又从材料上来看,喻四[dʒ]与审[sy]、禅[dy]、神[dʒyʰ]、心[s]等声母也有关系,他认为应是声母具有相同发音部位所造成的音近谐声、通假,用林语堂的话来理解,若将喻四归入审邪禅的“正齿”“齿头”音后,这些谐声、通假关系便可迎刃而解,不必细说。

五、喻四的上古拟音与高本汉再商榷

上古喻四除了与邪母字常常通用外,也与舌头音字(主要是定母字)关系密切,林语堂举“夷”字的通假异文来作为喻四和舌头音字关系的佐证:

表7:“夷”字通假异文及版本比较

基于钱大昕《舌音类隔之说不可信》中说舌上音“知彻澄”上古读作舌头音“端透定”以及夏燮《述韵》说正齿音上古其中一类和舌头音相合,可得知上表的“澄母字”“禅母字”古应读作舌头音声母。上古喻四和牙音字也有些关系,不过林语堂没有开展论述,只举了“匀之谐钧”一例来作为证据。在林语堂之前,高本汉也注意到喻四在上古和齿头音、舌头音、牙音的亲密程度,他把喻四的上古音拟作*d、*z和*g,其中不送气的舌尖浊塞音*d用来解释和*dʰ(定母)的关系;齿头浊擦音*z用来解释和*dz(邪母)的关系;不送气的舌根浊塞音*g 用来解释和*gʰ(群母)的关系。

林语堂不满意高本汉将喻四上古一分为三的做法,他主张喻四只读作*j[dʒ],与邪母*dz是音近关系,理由是*j[dʒ]变为中古y,比z变y来得自然。至于喻四和舌头音、牙音的关系,他举外语的例子来说明d+y,g+y颚化为j[dʒ]是极常见的事,如英语procedure的d和George的两个g今皆读作[dʒ]。

六、林语堂《古音中已遗失的声母》的贡献及局限

(一)贡献

林语堂是最早一批采用历史语言学方法研究古汉语的中国学者,该方法提出:“同一音位在相同的语音条件下,只能有同样的音变结果。”林语堂据此主张:“‘喻’定然不是‘邪禅’等音,否则后来不应有与‘邪禅’不同的演化。”该方法强调的“空格理论”,[25]更被林语堂用来以喻四古读填补禅母二等字的空缺。

林语堂文章中注意到喻四和齿音的关系,并由此分出古音喻四和喻三的不同,在当时的学术环境中具有突出贡献。林语堂利用谐声材料来讨论古喻四同舌音、齿音声母的关系,证明喻四中含有已遗失的古声母,并且他将喻四拟作[j](即[dʒ]),中古是[y],认为由[j]变[y]具有语言学的普遍共性,同时他还运用外文变化来作为辅证,如他说:“单以j字母在英、德、腊丁的读法与y音的互相通转已可想见。”但事实上喻四同多个发音部位声母都存在谐声关系,有相当复杂的谐声脉络,[26]对其音值进行准确的构拟有一定程度上的困难。即使林语堂的拟音还存在一些问题,但在缺少古声母研究成果的环境下,林语堂作出的贡献仍是功不可没的。

(二)局限

从文章用例来看,我们发现林语堂所举的有些例证不是太严谨,比如表1中的“姒、耜、洩”未收录于《说文》中,不能直接拿来说明“喻四”和其它声母之间的上古谐声关系。

表1:林语堂复辅音谐声例证

从文章整体来看,林语堂只证明了上古时喻四同舌音、齿音二系声母有密切关联。事实上,喻四与舌根声母之间关系同样紧密,但林语堂没有开展论述,仅简单提到一个例子,他说:“珂先生假定‘喻’于z之外并且代表已遗失的d,g(‘定’‘群’是送气的d,g),这自然是对的(如‘甬’之谐‘通’,‘匀’之谐‘钧’)。”我们知道“匀”声母为喻四,“钧”是见母字,所以可以推测林语堂是明白喻四和舌根音之间存在关联的,但是他没有进一步对例证说明。此外,林语堂把喻四拟作[dʒ],后来的古音学家都没有采用,如高本汉《中上古汉语音韵纲要》仍坚持将喻四的上古音拟作*d、*g、*z;[27]王力《汉语史稿》将喻四拟作*d,[28]《汉语语音史》拟作*ʎ;[29]蒲立本《上古汉语的辅音系统》认为喻四最适合的拟音是*ð,但声音上最接近*l;[30]李方桂《上古音研究》主张“喻四”古近r、l(参考古代台语、汉代用语),又很近d(常跟舌尖塞音谐声),可以暂时拟为*r;[31]包拟古《原始汉语与汉藏语》将喻四拟作*l;[32]金理新《再论喻母古读》将和见组谐声的喻四称为“颐母”,拟作Ɂgl,将和定母谐声的喻四拟作Ɂd,[33]金理新、谢尚优《汉语“死”以及以母读音问题》又把喻四改拟作浊擦音*z;[34]赵彤《以母的上古来源及其相关问题》拟作*ql-。这些学者都不同意将喻四拟作*dʒ。[35]