改良式侧卧位角度对高龄重症肺炎患者肺功能的影响

孙艳芳 练志梅 于杨

重症肺炎(severe pneumonia,SP)是临床上常见的急危重症,主要临床变现为咳嗽、发烧、胸闷、咳血、呼吸困难等。尤其是高龄重症肺炎患者,由于其脏器的储备功能下降,且机体免疫力明显下降,极易导致脏器衰竭,危机生病安全[1]。高龄患者发生重症肺炎时,需要通过机械通气对其进行治疗,而由于高龄人群身体素质偏弱,因呼吸道黏膜萎缩、呼吸肌功能下降,导致了自主咳嗽反射差、自主排痰能力下降,其咳痰的能力下降,因此被原发疾病所掩饰,导致病情发展快,并发症多,病死率高[2-3]。据报道,不同侧卧位对重症肺炎机械通气患者的呼吸指标具有积极改善效果,从而促进痰液排出[4]。因此,对此类患者进行呼吸通气侧卧位的改良,对其预后效果至关重要。改良式侧卧位角度是在传统左右侧30°侧卧位进行改良,依据高龄老人的人群特点将其侧卧位调整为45°,期望通过重力作用肺功能进行调整,从而改善患者呼吸指标[5]。本研究通过探讨对重症肺炎患者进行改良式侧卧位角度干预,观察呼吸指标的改善情况,及时促进排痰和预后的效果,以便更好地配合临床治疗,为相关研究提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选择2019 年4 月—2022 年4 月我院重症医学科收治的70 例高龄重症肺炎患者为研究对象,依据Kendall 原则样本量公式[6],即n=[2×(Z1-α/2+Z1-β)2× σ2]/δ2,考虑20%失访率,总样本量取值为70例。纳入条件:①诊断标准符合中国急诊重症肺炎临床实践专家共识[7];②年龄≥75 岁;③呼吸频率(BR)≥30 次/min、氧合指数≤250 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);④行有创或无创机械通气>48 h。排除条件:①重症肺炎未采取机械通气者;②合并认知功能障碍或精神异常;③合并肝肾损害等疾病;④合并凝血功能障碍等疾病。剔除资料不全或缺失者。按组间基本资料均衡可比的原则分为观察组和对照组,每组35 例。两组高龄重症肺炎研究对象的年龄、性别及体质量指数等资料比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。本研究经我院医学伦理委员会批准开展,所有患者知情同意本研究。

1.2 干预方法

1.2.1 机械通气方法 两组在治疗上均采用了气道湿化、化痰、消炎等基本治疗方法,正压机械通气,接通多功能监护仪,对心电、心率、血压进行连续监测;脉搏氧饱和度及呼吸监视。通过气管插管、气管切开、通气等辅助呼吸,实现人机配合。持续静脉泵入咪达唑仑、佑美托咪定或丙泊酚,给予患者完全的镇静,Ramsay 的镇静得分为3~4 分;在观察过程中,不改变通气方式、换气参数,维持输注速率;使用呼吸机辅助呼吸,使用容积控制呼吸1 h,呼吸参数设定为:6~8 ml/kg,BR 为12~20次/min,吸入氧气(FiO2)40%~60%,吸呼比1:1.5~1:2,峰流量40 L/min,吸气暂停10%,PEEP 5~12 cmH2O(1 cmH2O=0.098 kPa)。采用雷度的ABL90 血气分析仪进行了动态血气分析。通过桡动脉导管对动脉血压进行持续监测,方便了对动脉血气的检测。

1.2.2 不同侧卧位 对照组取左侧30°—半坐卧/床头抬高30°—右侧30°卧位。观察组采用改良式左侧45°—半坐卧/床头抬高30°—右侧45°卧位。

1.2.3 护理措施 以上两组患者在左侧卧位2 h 后转为半坐卧,之后由半坐卧2 h 变为右侧卧位2 h,并在2 h 内做1 次翻身叩背,定期吸痰。在变换姿势时,要注意对各类置管的保护,避免置管脱落。腰部和后背可靠三角枕支撑,肩部和后背预先与床保持—定的角度,双手抱着枕头或将被子放在胸部,左腿伸直,膝盖弯曲,可用柔软的枕头或被子来保护膝盖。在患者仰卧位时,应充分抽吸患者的气管分泌物。清醒的患者应做好心理疏导,并给予适当的镇静剂。10 min 稳定后,4~6 人配合,使患者平躺,头部偏向一侧,以防止气管插管受到挤压。在额头、肩膀、下腹部和膝盖处放置一块柔软的垫子,以防止压迫胸部。监护和其他准备与仰卧位一致。

1.3 观察指标及评价标准

(1)肺功能:记录两组患者上机前、上机后2 h、上机6 h 后BR(正常值为12~20 次/min),动脉血氧分压(PaO2正常值:95~100 mmHg)。

(2)痰液量:记录两组患者的第1、3、5 天机械通气期间的24 h 痰液量。

(3)记录两组患者住院时间及机械通气时间。

(4)预后指标:①使用急性生理与慢性健康评分(APACHE II),内容包括为体温(腋温)、心率和脉搏、意识、呼吸、收缩压、血常规、血气分析、实验室指标等,每项0~10 分,得分范围0~50分,分值越高代表患者疾病越危重,Cronbach’sα=0.775[8],可信度较好。②卡式评分(KPS),Karnofsky 等[9]于1949 年提出,用于评估恶性肿瘤患者的机体活动及自我照顾能力,共10 级评分,评分范围0~100 分,得分越高表示其机能状况越好,Cronbach’sα=0.810。可信度较好。

1.4 数据分析方法

采用SPSS 26.0 统计学软件对数据进行分析,计量资料采用“均数±标准差”表示,两组间均数比较采用t检验,组间及各时点间均数比较采用双因素重复测量方差分析;计数资料计算百分率,组间率的比较进行χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

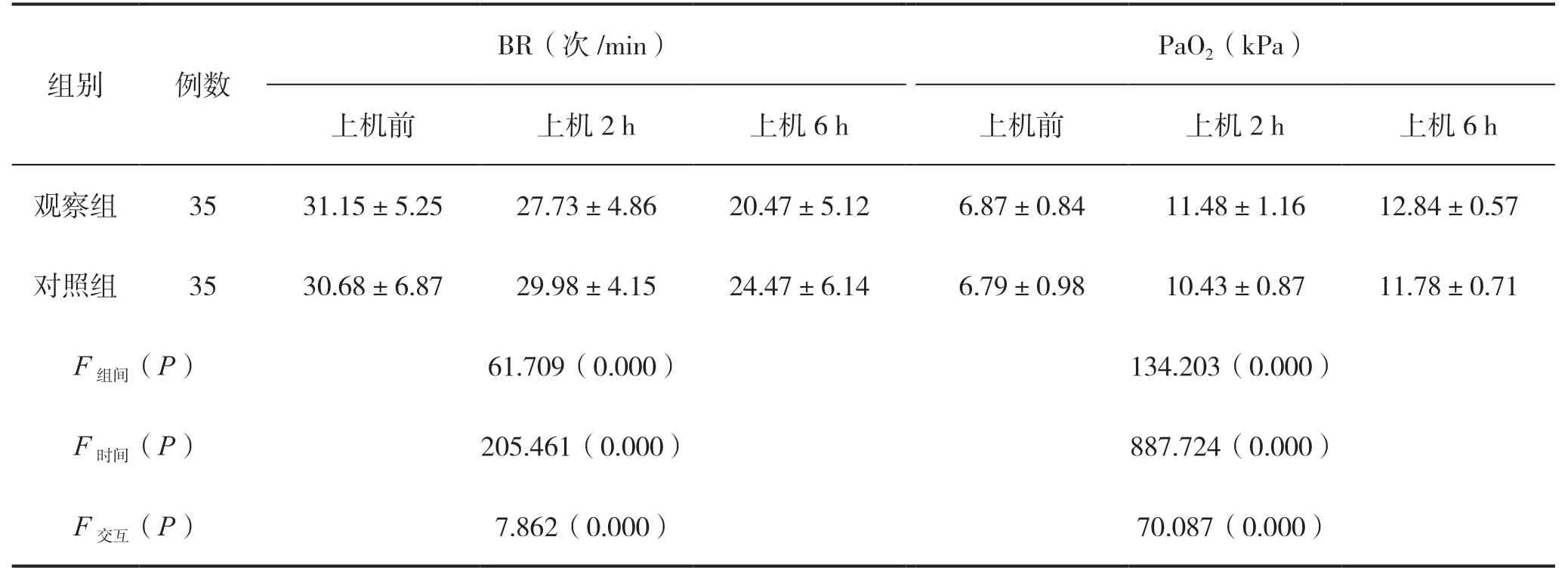

2.1 上机前后两组患者BR 和PaO2 变化比较

观察两组患者上机前、上机2 h、上机6 h 时的BR 情况,结果显示,两组3 个时点各指标均呈逐渐降低的趋势,时间之间差异有统计学意义(P时间<0.05);上机2 h、上机6 h 时BR 指标为观察组低于对照组,差异有统计学意义(P组间<0.05),并且随观察时间延长,组间差异逐渐增大,组间随时间变化的差异有统计学意义(P交互<0.05)。见表2。

表2 上机前后两组患者BR 和PaO2 变化比较

观察两组患者上机前、上机2 h、上机6 h 时的PaO2情况,结果显示,两组3 个时点各指标均呈逐渐升高的趋势,时间之间差异有统计学意义(P时间<0.05);上机2 h、上机6 h 时PaO2观察组高于对照组,差异有统计学意义(P组间<0.05),并且随观察时间延长,组间差异逐渐增大,组间随时间变化的差异有统计学意义(P交互<0.05)。见表2。

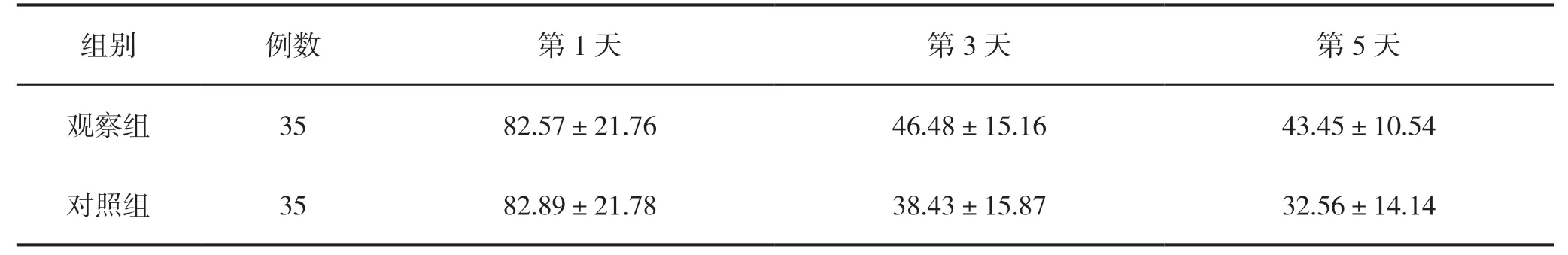

2.2 两组患者不同时点24 h 痰液量变化比较

观察两组患者24 h 痰液量第1、3、5 天时的变化情况,结果显示,两组3 个时点均呈逐渐降低的趋势,时间之间差异有统计学意义(P时间<0.05);第1、3、5 天时观察组均高于对照组,差异有统计学意义(P组间<0.05),并且随观察时间延长,组间差异逐渐增大,组间随时间变化的差异有统计学意义(P交互<0.05)。见表3。

表3 两组患者24 h 痰液量变化比较

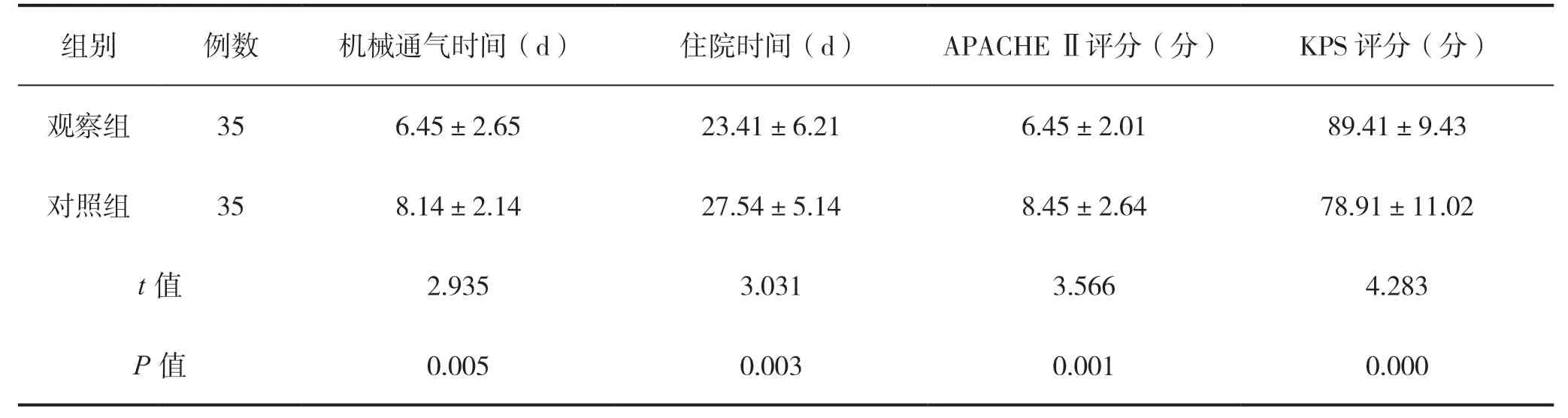

2.3 两组患者住院指标及预后情况比较

观察组在机械通气时间、住院时间短于对照组,APACHE Ⅱ评分低于对照组,KPS 评分高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者住院指标及预后情况比较

3 讨论

随着人口老龄化进程以及生活水平的不断提高,人们对自身的健康也越来越重视,高龄患者相关疾病也引起社会的广泛关注[10]。重症肺炎在重症医学科是—种常见的肺部疾病,患者最初是肺部感染,其临床表现为咳痰困难、气道阻塞、痰液不易咳出等症状,严重影响患者的通气功能,但随着病情的迅速发展,很有可能会导致器官功能衰竭,同时伴有感染性休克的可能[11]。有关资料表明,重症肺炎的病死率高达17%,因咳嗽无力及呼吸道堵塞,导致肺部呼吸困难,肺部感染难以根治,造成医院住院时间较长,严重影响社会医疗资源的共享[12]。本文对机械通气的高龄重症肺炎患者采用改良式侧卧位角度,能有效地缓解患者的呼吸困难、排痰量,并能根据患者的侧卧位调整不同的角度,减少对其的压迫,从而防止压力性损伤的发生,同时,护士在患者不能自行翻身的情况下,还需要使用减压器械来缓解压迫。

本研究显示,观察组上机2 h、6 h 时BR 低于对照组,PaO2高于对照组,差异有统计学意义。观察组采用左侧45°—半坐卧(床头抬高30°)—右侧45°卧位,对患者呼吸指标有所改善,这项结果提示了改良式侧位位角度有利于BR 的改善,使肺部呼吸功能顺畅。与孙嘉阳[13]报道不同侧卧护理对重症肺炎伴糖尿病患者呼吸频率和氧合指数的研究具有一致性。其作用机理为:采取不同体位进行护理,如中、高、侧卧位的护理,可以缩小膈肌范围、增大肺活量,有助于呼吸,缓解呼吸困难。同时,降低肺部感染的发生概率。在2 h 辅助呼气后,肺泡腔的残余气量降低,肺泡扩张的程度有所降低,可使肺泡通气功能的紊乱得到缓解,呼吸稳定。在—定程度上,机械通气和自主呼吸肌肉的呼吸动作都能保持—定的平衡。患者在侧卧位时,气道更通畅。适当的侧卧位配合机械通气可以减轻患者肺部组织的疲劳程度,能减少患者的肺氧消耗,从而提高患者的呼吸频率。

本文结果显示,观察组患者第3 天、第5 天的24 h 痰液排出量高于对照组,差异有统计学意义。由此提示改良式侧卧位角度能促进高龄重症肺炎患者的24 h 痰液量。说明重力对痰液的排出有辅助作用,侧卧位能提高患者的肺通气流量,从而改善肺功能,促进痰液排出。与傅银娣等[14]报道气道分级管理策略护理下的胸部物理疗法对老年重症肺炎机械通气患者改善效果具有一致性。分析可知,采用侧卧位式换气,不但省时省力,操作难度小,患者舒适度好,还便于护理,同时可通过调整角度的方式,使患者更为舒适,使患者的血液循环更为通畅,并可改善肺的氧合效果,促使患者的痰液排出。

本研究发现,观察组患者机械通气时间、住院时间短于对照组,APACHE Ⅱ评分低于对照组,KPS 评分高于对照组,差异有统计学意义。提示改良式侧位位角度能降低高龄重症肺炎患者时间指标,改善其预后。与李京等[15]、李淑媛等[16]报道不同侧卧位角度护理对老年重症肺炎患者改善效果具有一致性。分析可知,与30°仰卧位相比,在45°改良式侧卧位下,胸腔内压力差的梯度减小,肺中气体的非均质性分布得到了改善,所以在改良式侧卧位时,进行肺复张可以使肺通气量得到进一步的提高,并且可以抑制肺泡的过度扩张,使其恢复得更好[17]。但值得注意的是,在使用呼吸机进行机械通气时,患者无法进行自主呼吸,这会导致对呼吸机产生依赖性,提高了自身肺部感染的危险[18-20]。

综上所述,改良式侧卧位角度能有效改善高龄重症肺炎患者肺功能,改善呼吸功能,促进预后转归,对临床改善高龄重症肺炎患者肺功能具有积极意义。但本研究样本受限于样本量大小、资金、人群地区分布等因素,需大样本或多中心对照研究证实相关实验可行性,期望在日后进一步深入分析。