通过“比的本质再认识”达到概念深化

殷华 孙瑞 张维国 巩子坤

摘 要:继提出“同类量的比”与“不同类量的比”学习路径之后,积极探寻新的路径,带领学生逐步脱离具体物体“量”的属性,抽象出“数”的属性,实现从“量”到“数”的跨越,从而深化对比概念的理解。具体而言,沟通比与除法、分数之间的关系,凸显比的本质;依托实例体会引入比的必要性,感受比的价值;经历从“量”的比到“数”的比的抽象过程,深化比的本质。

关键词:小学数学;比的认识;比的本质;概念深化

本文系浙江省哲学社会科学规划课题“基于认知发展模型的义务教育教科书编写质量提升研究”(编号:23NDJC265YB)、浙江省高校重大人文社科攻关计划资助项目“建设高质量教育体系背景下义务教育教科书编写质量提升路径研究”(编号:2023GH005)的阶段性研究成果。巩子坤为本文通讯作者。

在“同类量的比”的学习中,学生理解“比表示两个数量之间的一种倍数关系,比可以用分数的形式表示,两个数的比也可以写成两个数相除的形式”,初步感知比与除法、分數的联系。在“不同类量的比”的学习中,学生通过经历半直观、半抽象的过程,进一步理解比的内涵,了解不同类量的比,要去掉“名”,关注“数”,开始勾连贯通比与除法、分数。通过两堂课的学习,学生已初步建立三者之间的联系。

正如张奠宙教授所说,“返璞归真,正本清源,是数学教学的一项基本原理”[1]。比的本质如何学?不仅要帮助学生实现从“量”的比转化为“数”的比,更应当在引导学生沟通比与除法、分数三者关系的基础上,给予学生更多的时间去感悟、体会“比”概念的意义和价值。尽管学生通过前两堂课的学习,已有所感悟,但对“比”本质的深层次理解仍不深刻。例如,当被问及“什么是比?”“学习了除法和分数之后,为什么还要学习比?”“同类量的比与不同类量的比之间有什么联系与区别?”等问题时,学生还是无言以对。

对六年级学生来说,全面深入地理解和掌握比的概念绝非易事。这不仅依赖于教师的循序善诱,也受教材编排的影响。分析我国多版小学数学教材,发现它们在“沟通比与除法、分数三者关系”“深挖比的内涵”上着墨不多,这在一定程度上给教学带来了挑战。

如何帮助学生建立比与除法、分数三者之间的联系,达成对比的本质再认识,是一线教师不断探索和思考的方向。为此,我们在“同类量的比”与“不同类量的比”学习路径之后,积极探寻新的路径,以期在培养学生对比的本质再认识的同时,也为今后一线教师关于“比的概念”教学提供参考。

一、研究设计

研究对象是深圳市一所普通小学六年级甲、乙两个平行班(与开展“同类量的比”和“不同类量的比”教学实验的班级相同)。由教师Y继续授课。研究方法与流程同“同类量的比”和“不同类量的比”教学实验,本文不再赘述。

(一) 问卷编制

为检验学生在经过三堂课(《同类量的比》《不同类量的比》《比的本质再认识》)的学习之后,是否达成了三个进阶水平,设计后测问卷。具体内容如下:

水平一:概念定义。具体含义:理解同类量比和不同类量比的意义,感受学习比的必要性。指标描述:理解比的意义;初步感受学习比的必要性;能解决比的实际问题。问卷题目:跑48 km大约需要6小时,路程与时间的比是( ),比值是( ),这个比值表示( )。

水平二:概念延展。具体含义:厘清比、分数、除法三者之间的关系,凸显学习比的必要性。指标描述:结合生活实际,能建立比与除法、分数之间的联系与区别,感受三者的内在关系。问卷题目:跑48 km大约需要6小时,请用比、除法和分数表示路程与时间的关系,简单说说三者的联系与区别。

水平三:概念深化。具体含义:实现从“量”到“数”的跨越,引出两个无量纲的数的比。指标描述:能探索解决探究性、开放性的关于比的非常规问题,体现比的独特性。问卷题目:试着说一个能用“48∶6”表示的生活情境。

(二)计分标准

该问卷总分9分,各水平题目评分标准如下:

水平一:每空计1分,回答错误或者没有回答计0分;

水平二:描述完整清晰计3分,简单描述计2分,只写关系式计1分,回答错误或者没有回答计0分;

水平三:描述清晰完整计3分,简单描述计2分,描述不完整计1分,回答错误或者没有回答计0分。

二、研究过程与分析

(一)课前思考

在初构学习路径前,基于相关文献、教材与学情分析,形成几点思考:

1.精选问题情境,构建比与除法、分数之间的关系

前两条学习路径(同类量的比、不同类量的比)均以“运动会”情境为依托展开教学,本条学习路径是否也可以一以贯之,在“运动会”这个大背景下创设适当的问题情境,将比与除法、分数建立关系,从而更好地引领学生感悟比的本质?北师大版小学数学六年级上册配套的《教师用书》中指出,比的意义由除法发展而来,与除法、分数既有联系又有区别;“比”强调的是量与量之间的倍比关系的直接描述,而除法、分数更多的是强调两个量之间的一种运算关系,也会关注运算的结果。因此,选取怎样的问题情境,帮助学生自然而然地将比与除法、分数建立关系,是促使学生感受三者联系与区别的关键。

2.优选生活实例,感受比的不可替代性

前两条学习路径都选取了一些生活实例帮助学生感受学习比的必要性,但学生还是存在“有些问题完全能用除法解决,为什么还要学习比”的困扰。比的哪些应用是除法和分数无法取代的?生活中又有哪些典型素材能让学生充分体会学习比的必要性?本条学习路径应选取更具典型性的生活实例,进一步帮助学生感受比的不可替代性。

3.巧选学习方式,深度理解比的本质

张奠宙教授认为,比的概念有一个发展过程:最先是同类量的简单倍数比较,然后是同类量的复杂比,再次是不同类量的比较,最后则是从“量”到“数”引出两个无量纲的数的比[2]。因此,从“量”到“数”的比是一个多层抽象和高度概括的过程,需要经历从“狭义”到“广义”的发展过程。选择适当的学习方式,让学生深入浅出地体验比的抽象过程,对学生深刻理解比的本质尤为重要。

(二)学习路径C1

1.任务介绍

任务1的目标:巩固复习,简述比的含义。具体内容是:回顾所学,用自己的语言简单描述对比的认识。教师通过询问学生:前两堂课我们都在学习比的知识,你能用自己的语言简单描述一下什么是比吗?以此勾起学生对比的回忆,起到巩固复习的效果。

任务2的目标:创设情境,沟通比与除法、分数的关系。

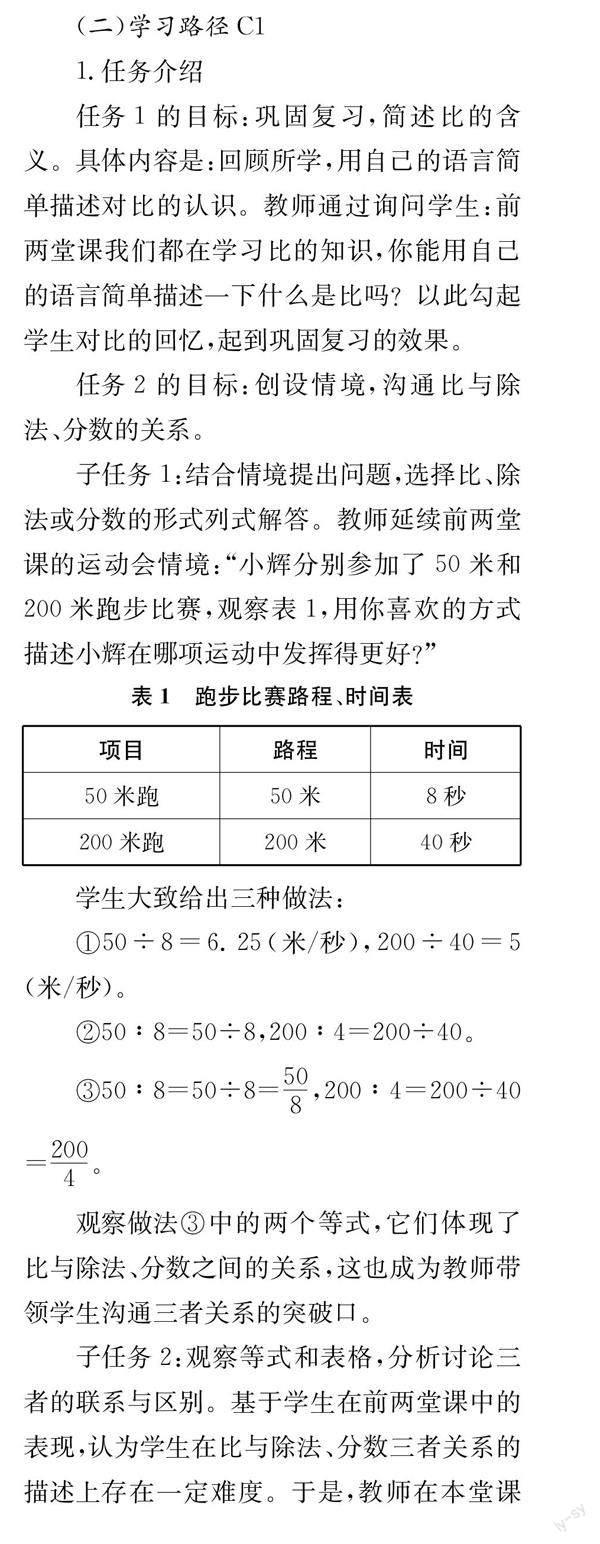

子任务1:结合情境提出问题,选择比、除法或分数的形式列式解答。教师延续前两堂课的运动会情境:“小辉分别参加了50米和200米跑步比赛,观察表1,用你喜欢的方式描述小辉在哪项运动中发挥得更好?”

学生大致给出三种做法:

①50÷8=6.25(米/秒),200÷40=5(米/秒)。

②50∶8=50÷8,200∶4=200÷40。

③50∶8=50÷8=508,200∶4=200÷40=2004。

观察做法③中的两个等式,它们体现了比与除法、分数之间的关系,这也成为教师带领学生沟通三者关系的突破口。

子任务2:观察等式和表格,分析讨论三者的联系与区别。基于学生在前两堂课中的表现,认为学生在比与除法、分数三者关系的描述上存在一定难度。于是,教师在本堂课的学习单中增添了“比”一栏内容(见表2)。利用等式和表格,帮助学生有方向地填写“除法”与“分数”中的内容,分析得到三者之间的联系与区别,从而凸显比的内涵。

以下是课堂实录片段:

师 观察黑板上的关系式50∶8=50÷8=508,小组讨论,每个表达式中各部分的名称是什么?

生 “50∶8”中,“50”是比的前项,“:”是比号,“8”是比的后项,“508”是比值。

生 “50÷8”中,“50”表示被除数,“8”表示除数,“508”是商。

生 “508”中,“50”是分子,“8”是分母,“508”是一个分数。

师 既然三个表达式能用“=”号相连,它们之间肯定存在一定的关系。现在请大家拿出课堂学习单,四人小组再次合作,可以横着看,也可以竖着看,找一找比与除法、分数之间的联系与区别。

(小组讨论后全班展示交流,图1、图2分别是学生A和学生B的做法。)

师 这两位同学的做法,大家觉得怎么样?你们觉得哪个更合理?

生 我觉得B的做法更合理,因为比的那一行写的是各部分的名称,除法和分数的两行也应该写各部分的名称。

生 我也觉得B的做法合理,因为我们可以知道比的前项就相当于除法中的被除数,以此类推,用各部分的名称更能表达三者的关系。

师 所以B的写法更能概括出三者之间的关系。并且,同学们还发现“比”表示的是一种关系,“除法”其实是在平均分基础上的一种运算,而“分数”通常表示一种数(完善后的课堂学习单见表3)。因此,比与除法、分数三者之间既有相通之处,也有各自的优势。

任务3的目标:借助生活实例,感受學习比的必要性。具体内容是:运动会中,老师给每一位运动员准备了一瓶质量为100 g的混合果汁,包装上的“营养成分表”中显示,胡萝卜45 g、黄瓜汁30 g、苹果汁25 g。请选择一种合适的方式表示出营养表中三种成分之间的关系。学生写出45∶30∶25。教师引导思考:为什么用比的形式表示更合适?讨论并小结:比的形式既能表示量与量之间的关系,又能具体看出每一个量的多少;而除法、分数更多的是强调量与量之间的一种运算关系或运算的结果。教师通过这一生活实例,引导学生进一步体会学习比的必要性。

任务4的目标:梳理知识框架,深度理解比的本质。具体内容是:梳理三堂课的知识点,通过不同类型样例的勾连,实现比的抽象。为引导学生对三堂课的知识点进行梳理,从而勾连“同类量的比”与“不同类量的比”,实现比从“量”到“数”的抽象,教师借助情境不同但数字相同的比,请学生分别回答问题:(1)我有4支铅笔,你有3支铅笔,求两个人铅笔支数的比?(2)4颗智慧星换3支铅笔,求智慧星数量与铅笔支数的比?在解答过程中,学生会发现不论是同类量之比(4支∶3支)还是非同类量之比(4颗∶3支),去掉单位后都可以抽象为数的比(4∶3),从而感受到虽然在结果中前者无量纲,后者有量纲,但最终都是将“量”的比抽象为“数”的比。

2.问题分析

(1)任务1中产生的复习效果不明显

虽然教师勾起了学生对比的回忆,但有些学生只能浅层次地描述一两句,或简单地举一个用比解决的问题。这都没有涉及同类量比和不同类量比的联系,使得整体复习效果仍不够显著。

(2)任务2中的情境容易限制学生的思维

大部分学生会利用数量关系式“路程÷时间=速度”来解决问题,而写比和分数形式的人数并不多,其原因可能在于该情境限制了学生的思维。并且,该任务要求学生厘清三者的区别,这对学生而言存在一定的难度,不利于后续教学的开展。

(3)任务3中选取的实例不够典型,无法体现学习比的必要性

此任务的设计意图是让学生感悟比既能表示多个量之间的关系,又能具体显示每一个量的多少。但在实际操作时,由于学生认知中对除法的深刻印象和广泛应用,使得他们首先会想到用除法分别表示两个量之间的关系,如用45÷30、30÷25、45÷25分别描述三个量之间的关系。此外,三个量之间的比对学生来说是较特殊的情况,不利于学生从中体会比的必要性。

(4)任务4中引发的学习方式不够开放

教师一直在试图牵引学生搭建比的知识框架。在从“量”到“数”的比这一抽象过程中,教师参与过多,学生只能被动接受所学知识,并没有很好地体现“以学生为中心”的理念,也不利于学生对比本质的理解。

3.修改建议

(1)创设情境,进一步建立比与除法、分数的联系

删除任务1中的复习活动,开门见山地引出情境。

对任务2,改变之前“小辉分别参加了50米和200米跑步比赛”的情境,创设“学校秋季运动会中,老师给小辉班的每一位运动员准备了一瓶混合果汁,每瓶果汁里有苹果汁20 g、橙汁40 g。请用除法或者比的形式表示两种果汁之间的关系”这一情境。这里只提到了“用除法或者比的形式表示两种果汁之间的关系”,并没有提到用分数的形式表示。原因在于写除法算式时,学生有得商的习惯,必定会将分数与除法建立联系,这就可以将三者之间的关系沟通起来。同时,对分数是一种数的感受更明显。

在观察a∶b=a÷b=ab(b≠0)形式的等式后,利用表格对三者的关系进行整体的对比分析,有助于学生深挖比的内涵。同时,建议在任务2中先建立三者之间的联系,等任务3完成之后再补充三者之间的区别。

(2)借助实例,感受学习比的必要性

教师应多举一些类似于“饮料配比”的生活实例,让学生充分感受比在生活中的存在价值。如和面时水与面的比、洗衣服时水与洗衣液的比,等等。

(3)提出问题,实现比的抽象过程

教师任意给出两个数的比,如5∶4,引导学生结合生活体验,试着说一个用“5∶4”表示的情境。学生会赋予“5∶4”很多不同的情境,其中会出现同类量的比,也会有不同类量的比。在举了大量的情境之后,再引导学生逆转思维抛开情境,感受脱离具体的“量”抽象出“数”的属性的过程。这样的设计,使得课堂更加开放,也有助于学生在自由探索中深化对比本质的理解。

(三)学习路径C2

学习路径C2的最大特点是巧用材料,驱动学生深入学习。每个环节都给学生提供不同形式的“脚手架”,借助情境、等式、实例、问题等载体,让学生有理可依、有话可说,帮助学生逐层体会比的本质。

1.任务介绍

任务1的目标:创设情境,沟通比与除法、分数之间的关系。具体内容是:创设情境,用除法或比表示果汁中两种成分的关系,并说明理由。

任務2的目标:借助等式,沟通比与除法、分数之间的关系。具体内容是:借助等式和表格,梳理三者之间的联系。

任务1和任务2依托问题情境“学校秋季运动会中,老师给小辉班的每一位运动员准备了一瓶混合果汁,每瓶果汁里有苹果汁20 g、橙汁40 g。请用除法或者比的形式表示两种果汁之间的关系”展开教学,学生可以将前两堂课对比的认识重新加以梳理,借助等式20∶40=20÷40=12,建立比与除法、分数的关系,初步感受比的不同之处。

任务3的目标:巧取实例,体会学习比的必要性。子任务1:呈现生活中两个或多个量之间比的实例,进一步体会学习比的必要性。子任务2:补充比与除法、分数的区别,感悟比的不可替代性。“比”这一概念的独特性体现在哪里?

“两个数相除又叫作两个数的比”这一说法不能全面揭示引入“比”概念的独特价值,即区别于“除法”的本质特征。也许正是源于这一问题的困扰,学生不愿意承认“两个数相除又叫作两个数的比”。因此,子任务1中,教师为学生提供了大量“比”的素材,这些素材都在不断强调比的意义,以此突出“除法”之外的特定内涵。学生通过接触如此丰富的贴近自己生活的实例,感受到比不同于除法之处,感受到它的不可代替性,即比能更清晰地表示两个数量之间的倍数关系。如:做鸡蛋羹时鸡蛋和水的比是1∶1;做面包时,高筋面粉与牛奶的比是1∶5;做馒头时,水、面粉和酵母粉的比是100∶50∶1;洗衣服时,洗衣液与水的比是1∶20到1∶30;家庭收入与花销的比是3∶1。而在子任务2中,教师将之前任务中没有完成的“比与除法、分数之间的区别”放在此处解决,好处有两点:一是子任务1中大量的实例让学生对比的意义有了进一步的体会,他们对“比表示一种关系”的理解更加深刻;二是通过子任务1的学习,学生感受到“除法也有表示两者关系的含义,但更多的是一种运算”,而“分数通常表示一种数”。

任务4的目标:依托问题,感受从量的比抽象为数的比的过程,理解比的本质。子任务1:试着说一个能用“4∶3”表示的生活情境。子任务2:抛开情境,感受从“量”到“数”的比的抽象过程。“比”的概念是在抽象的数学理论和众多实例基础上通过层级抽象所得到的。各个版本教材尽管在处理方式上有所不同,但都是通过设计丰富的情境,如国旗的长与宽的关系、路程与时间的关系等,在引导学生充分感知和体会的基础上,帮助学生抽象出比的本质是“数量之间的倍数关系”。该任务试图在此基础上对比的本质做进一步抽象与提升,让学生意识到“数量之间的比本质上就是数之间的比”。这一环节利用“试着说一个能用‘4∶3表示的生活情境”这一问题,让学生发挥自己的想象力灵活举例。学生有的提出“同类量的比”的例子,有的提出“不同类量的比”的例子。学生畅所欲言后会发现,抛开情境,其实都是在描述4与3这两个数之间的倍数关系,帮助学生理解“量”之间的比本质上就是“数”之间的比。

以下是课堂实录片段:

师 你能试着说一个用“20∶40”表示的情境吗?

生 长方形的宽和长的比是20∶40。它们是两个长度之间的比,是同类量的比。

生 路程与时间的比是20∶40。它们是不同类量的比,两个不同类量的比产生了一个新的量——速度。

生 20个正方形与40个正方形的比是20∶40。

师 同样是20∶40,既可以描述同类量的倍数关系,也可以描述非同类量的倍数关系,只不过情境不同。抛开情境,其实都是在描述20与40这两个数之间的倍数关系。所以,“量”之间的比本质上就是“数”之间的比。

2.教学效果

通过对甲、乙班的后测结果进行统计,得到后测中各个题目的平均正确率(见表4)。

从统计结果来看,乙班学生在各个题目上的正确率均优于甲班。分别对两班学生的3道小题得分进行独立样本t检验,结果表明,两班学生在第1题上不存在显著性差异(t=-5.620,p=0.372),在第2题上存在显著性差异(t=-2.147,p<0.05),在第3题上存在显著性差异(t=-3.477,p<0.01)。

尽管在第1题上两班学生不存在显著性差异,但结合学生的课堂表现以及教师的执教感受,仍能认为乙班学生对比的意义理解更加深刻。可见,经过两轮教学实施对比发现,采用优化的学习路径C2相对于学习路径C1的效果更好。学生不仅能更完整清晰地描述比相对于除法、分数的不可替代性,还能深刻理解比的价值和内涵,为后续正比例的学习做好充分准备。

三、研究结论与建议

(一)结论

“比的本质再认识”的学习,在于帮助学生实现从“量”的比到“数”的比的抽象,并在沟通比与除法、分数关系的基础上,体会“比”这一概念的意义和价值。为此,研究通过三次研讨、两次教学,最终得到完善的学习路径,主要分为三步走:(1)沟通联系,通过创设情境,用除法或比的形式表示果汁中两种成分的关系,将比与除法、分数三者进行勾连,借助等式与表格,梳理三者之间的联系,凸显比的本质;(2)感受价值,借助贴近学生生活的大量实例,如洗衣时洗衣液与水的比、家庭收入与花销的比等,体会比的独特性与不可替代性,感受比的价值;(3)深化本质,依托问题“试着说一个用‘20∶40表示的情境”,引导学生意识到“量之间的比本质上就是数之间的比”,经历从量的比抽象为数的比的过程,深化比的本质。

同时,后测表明,乙班学生在三个水平上的得分均高于甲班学生,尤其是“概念深化”水平。由此表明:优化后的学习路径,有助于加深学生对比概念本质的理解,深刻建立起比与除法、分数之间的联系。但就部分学生的表现仍能看出,他们对三者之间联系的理解存在困难。至于这个知识点该怎样处理更利于学生深化理解比的本质,期待进一步的研究来检验。

(二)建议

教材修订时,为了引导学生进一步认识相关概念之间的联系与区别,可以增加一个小问题:“想一想,比与除法、分数有什么关系?与同伴交流。”其目的在于促使学生建立三者之间的关系。这个问题看似简单,但要厘清比与除法、分数之间的联系與区别,对学生来说也是一个难点。因此,教材可以补充合适的情境,提出“比的前项、后项和比值分别相当于除法算式和分数中的什么?比的后项可以是0吗?”等具体问题,以此帮助学生更好地开展学习。

教师教学时,要厘清比概念的发生发展过程,搭建比概念的整体架构(从理解比的概念到延展比的内涵,再到深化比的本质)。此外,比的概念教学,需要从比的产生、比的应用、比例等更高的层次出发,设计一系列有梯度的教学活动,为学生的长远发展着想。

学生学习时,要注重知识的主动建构过程。对“比”的概念建立起从感性到理性的认识,要有足够的时间和空间去观察、思辨和探究,从而建构对比的概念的整体认知。

参考文献:

[1][2] 张奠宙.返璞归真 正本清源——“比”不能等同于除法[J].教学月刊·小学版(数学),2015(3):4-8+1.