以理融情 法与意会

——吴晓懿抄录古人诗词的日常书写之启示

文_胡小龙

湖北工程学院美术与设计学院讲师

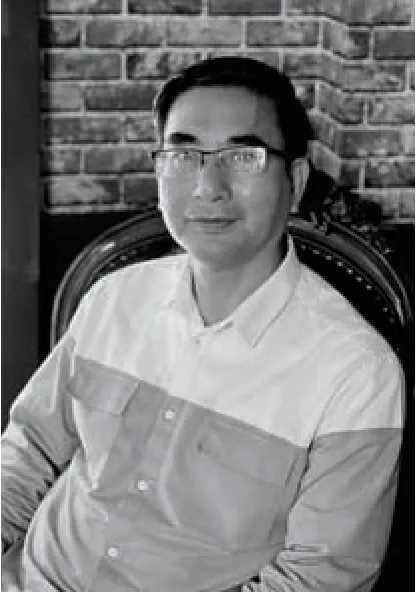

吴晓懿WuXiaoyi

吴晓懿,现为华南师范大学教授、艺术学博士研究生导师,清华大学中国艺术理论研究所研究员,中国书法家协会翰墨薪传工程专家,中国古文字研究会会员,广东书法评论家协会副主席,广东高校书法学术委员会委员,岭南印社副社长。主持国家社科基金项目一项、省级科研项目三项,出版专著有《战国官名新探》《文心之寄》《邹鲁书法研究》《战国书法研究》等,参与编写艺术教材五种。

由唐至宋,书法美学思想发生了较大的变化,由崇尚典范转向了注重表达人的性情。宋人苏轼主张“我书意造本无法”,书学理论与实践相互印证,并有佳作传世,对现代人的书法实践产生了深远的影响。所谓唐人尚“法”,宋人尚“意”,书法美学思想各有侧重,是历史发展与书家的推动使然。现代人在书法学习与创作实践中,常以宋人的书论为指导,追求个性的表达,因而势必涉及“法度”与“情感”二者关系的问题。

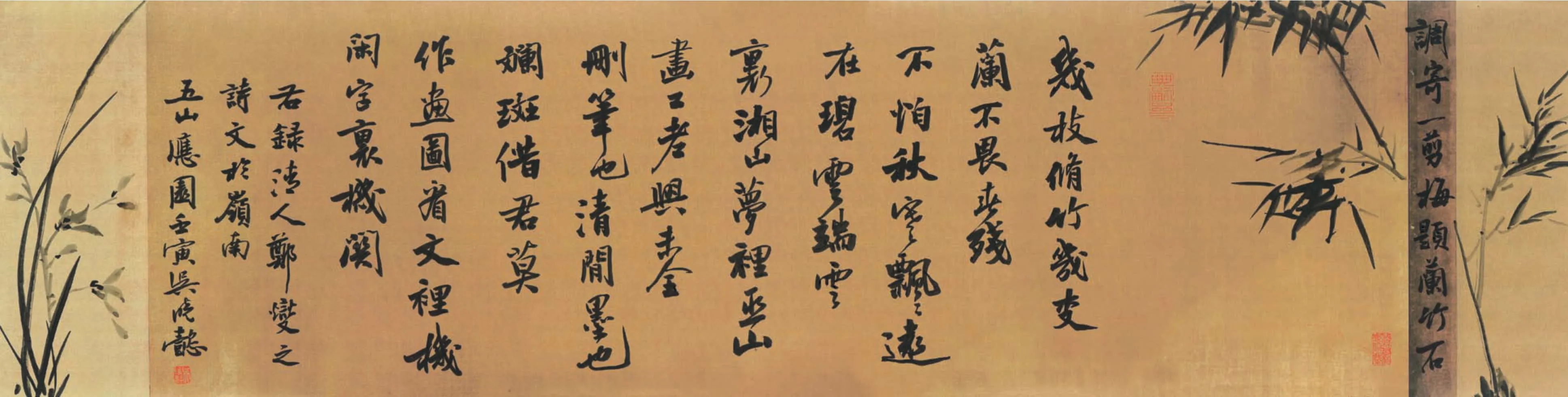

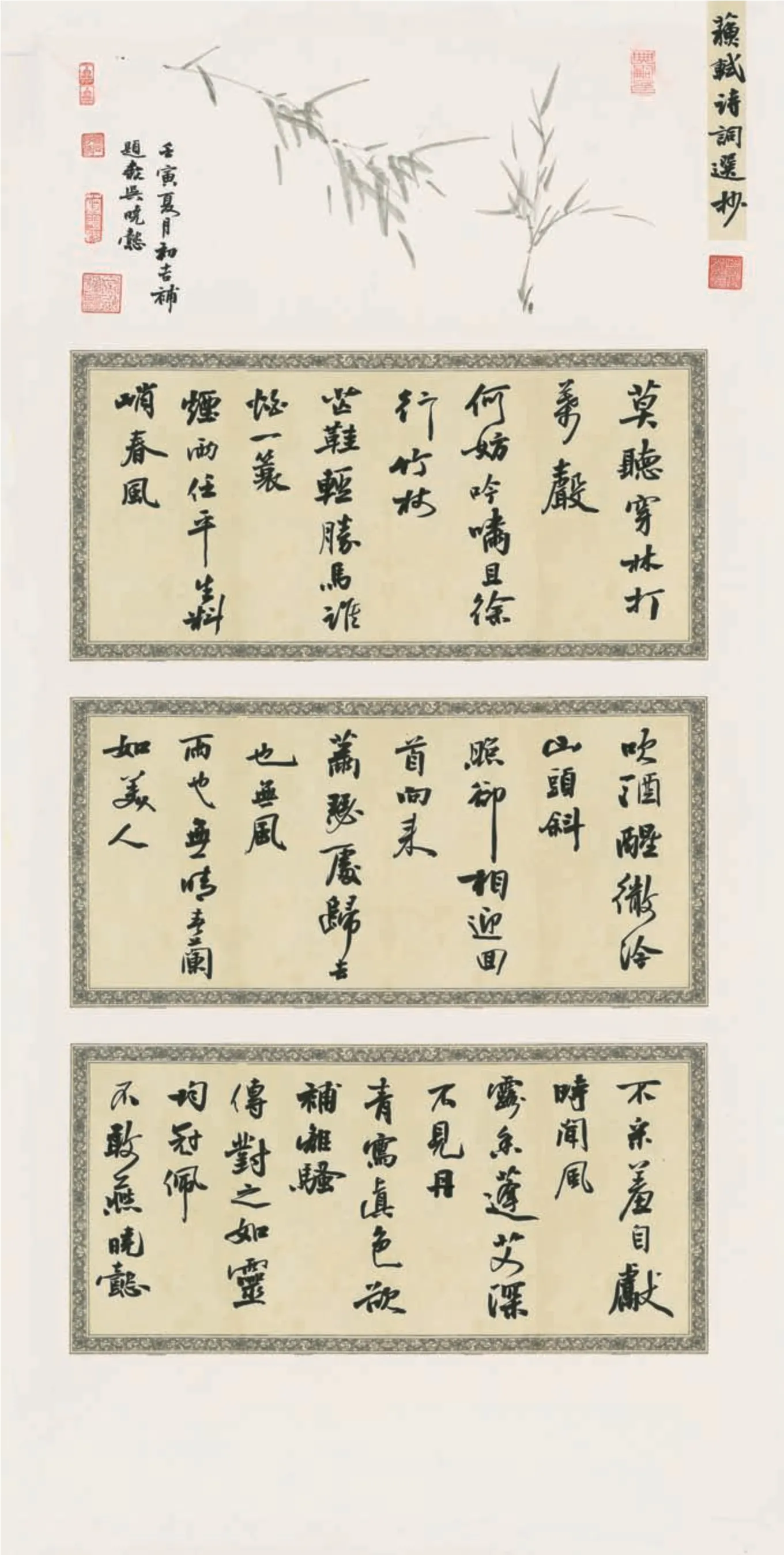

吴晓懿 郑板桥《一剪梅·题兰竹石》32cm×138cm2022

苏轼在《黄州寒食诗帖》中所传达的“孤寒苦闷”,现代人可从作为文学的“诗文”中感受,同时也可从书法艺术的书写节奏中体悟。学习书家的书法艺术,是否也应去表达他们的情感?黄庭坚在《黄州寒食诗帖》后题跋曰:“东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。”这一题跋说明书法创作的不可重复性。书法创作不可重复,其所传达的情感即使可体味,他人也恐难通过摹写来表达。正如《白蕉论艺》中说:“艺术不是模仿,不是拍照,不是古人的翻版。古人的真迹里、碑版里,有古人的思想情感,既学不到,也假不来。他有他的思想情感,你有你的思想情感。”因此,现代人不应苛求在书写中去表达古人书法作品中所传达的情感。

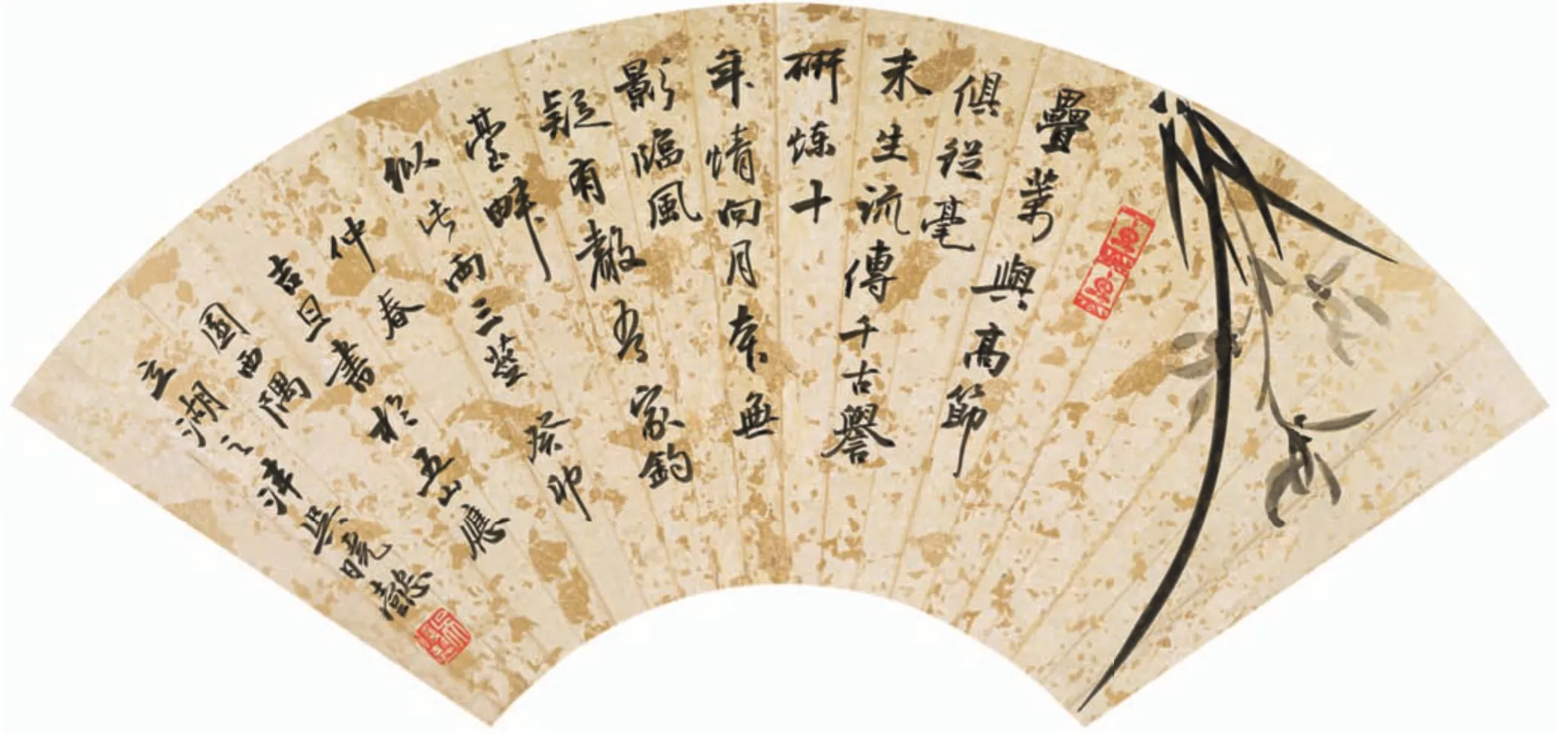

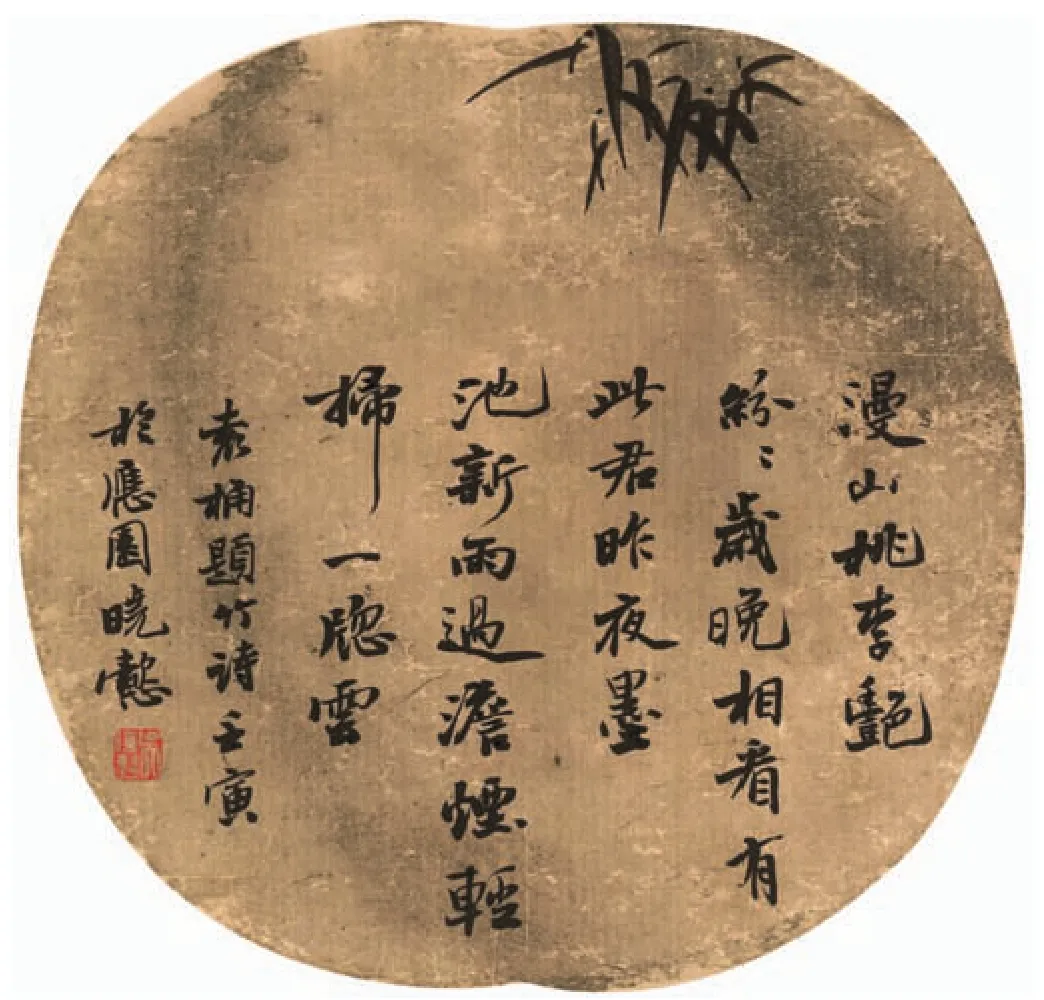

吴晓懿 方干《方著作画竹》32cm×62cm2023

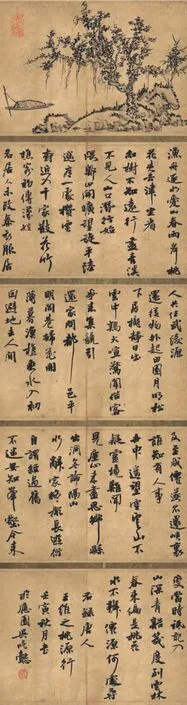

随着时代变迁,以古人诗词为内容而进行书法创作成为一种普遍现象。吴晓懿也在进行抄录古人诗词的书法探索,值得关注的是他避开了有书法真迹传世的诗词。其根深蒂固的文人情怀和经年累月的书学积淀,使得他的日常书写与创作之间的界限几近消失。其作笔力劲健,追求“一点成一字之规,一字乃终篇之准”,不去苛求诗文所传达的情感。如其行书作品《苏轼诗词选抄》在卷首挥写一竿墨竹,整体传达出一种古典的文人雅趣。从其所书写的《定风波》词末句“也无风雨也无晴”中的第二个“也”字与“无晴”二字,可以推测他似乎在尝试体味苏轼在词中关于人生际遇的体悟。在其后一并书写了苏轼的诗《题杨次公春兰》,类似苏轼在《黄州寒食诗帖》中抄录两首五言诗的做法。该作品其首节缓起,中节书写节奏渐快,至末节则达到最快,情不能自已,这也与苏轼《黄州寒食诗帖》中传达的情感节奏颇似,但这非刻意模仿,而是心手相应、渐入佳境的表现,在不少书家的作品中也常见这种节奏变化。在抄录古诗词过程中,书家对诗词的选择、对其中情感的体悟与书写节奏之间的关联,无疑也是一个值得探究的话题。统而观之,吴晓懿的日常书写实践立足于书法艺术,坚守传统法度,同时也在其中探索“有限度”的情感表达,可为诸多书法创作者提供一定的参考与借鉴。

吴晓懿 苏轼诗词选抄138cm×64cm2022

书法这一艺术形式是情感的载体,法度与情感相互关联,如何在书法实践中处理二者的关系,仍然有待方家深入探讨。但有一点应该是值得重视的,即书法创作应是先植根于传统法度,而后推陈出新,依“我法”传情。如此,方可避免误入歧途。

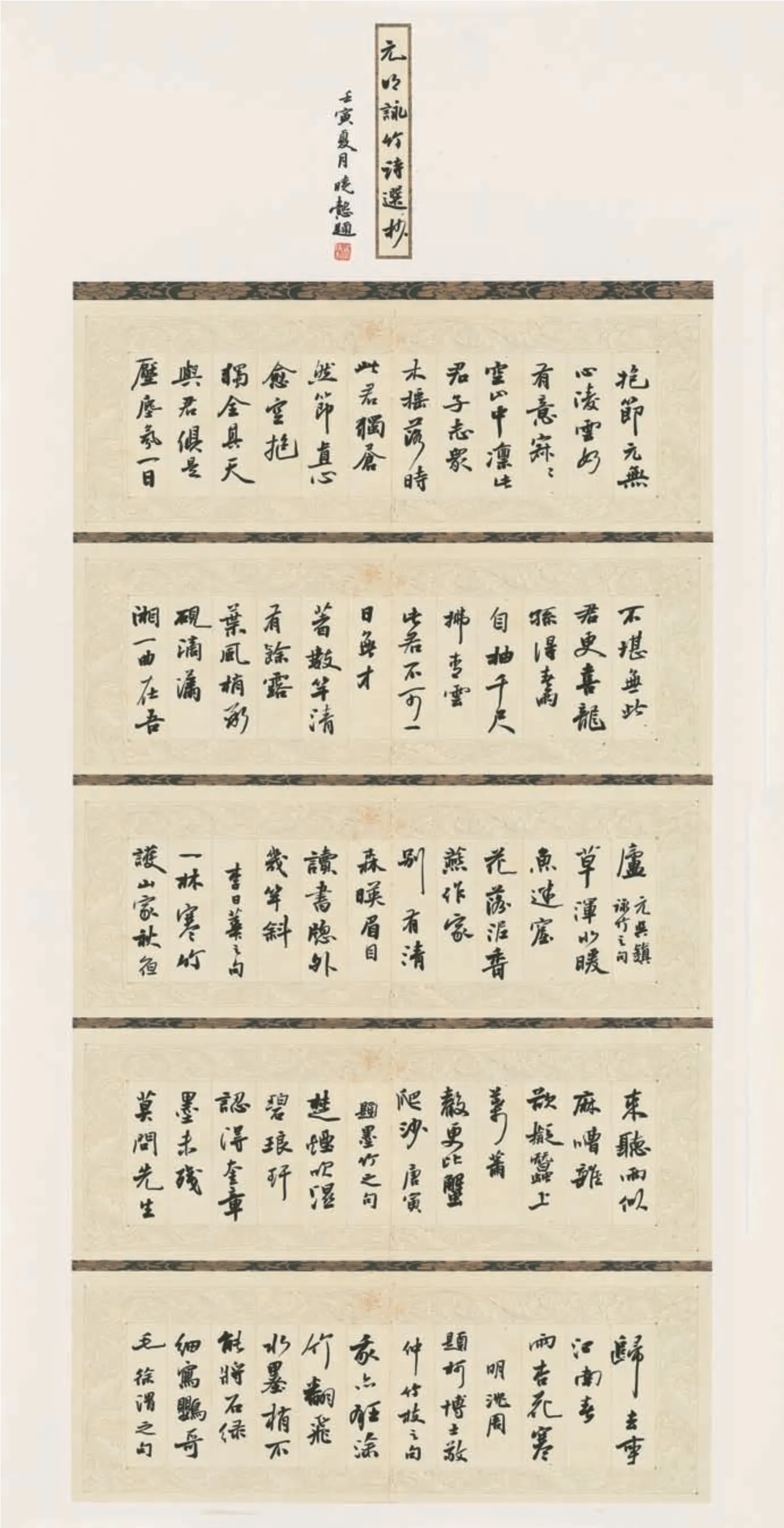

吴晓懿 元明咏竹诗选抄138cm×64cm2022

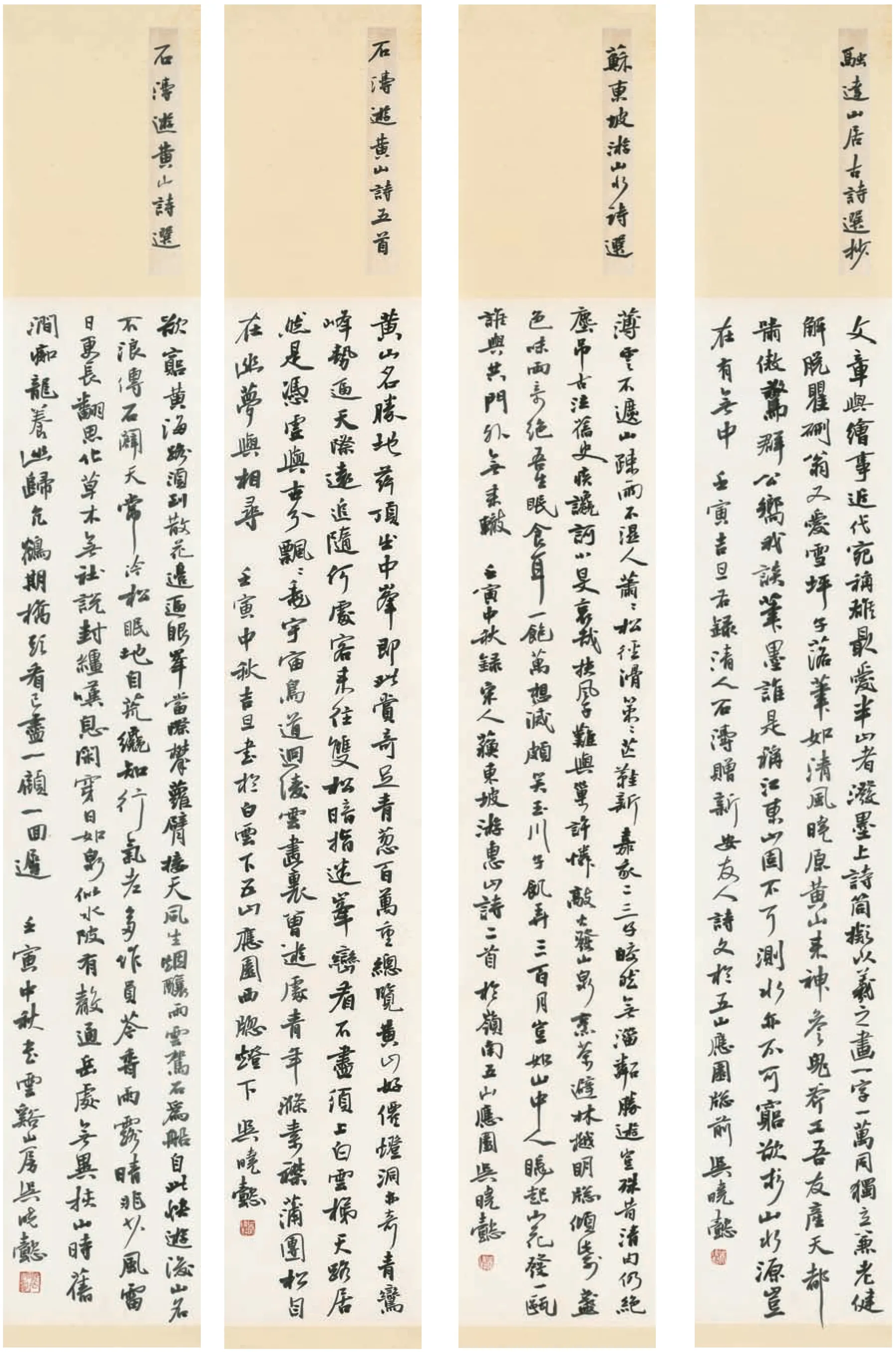

吴晓懿 古诗选抄138cm×18cm×42022

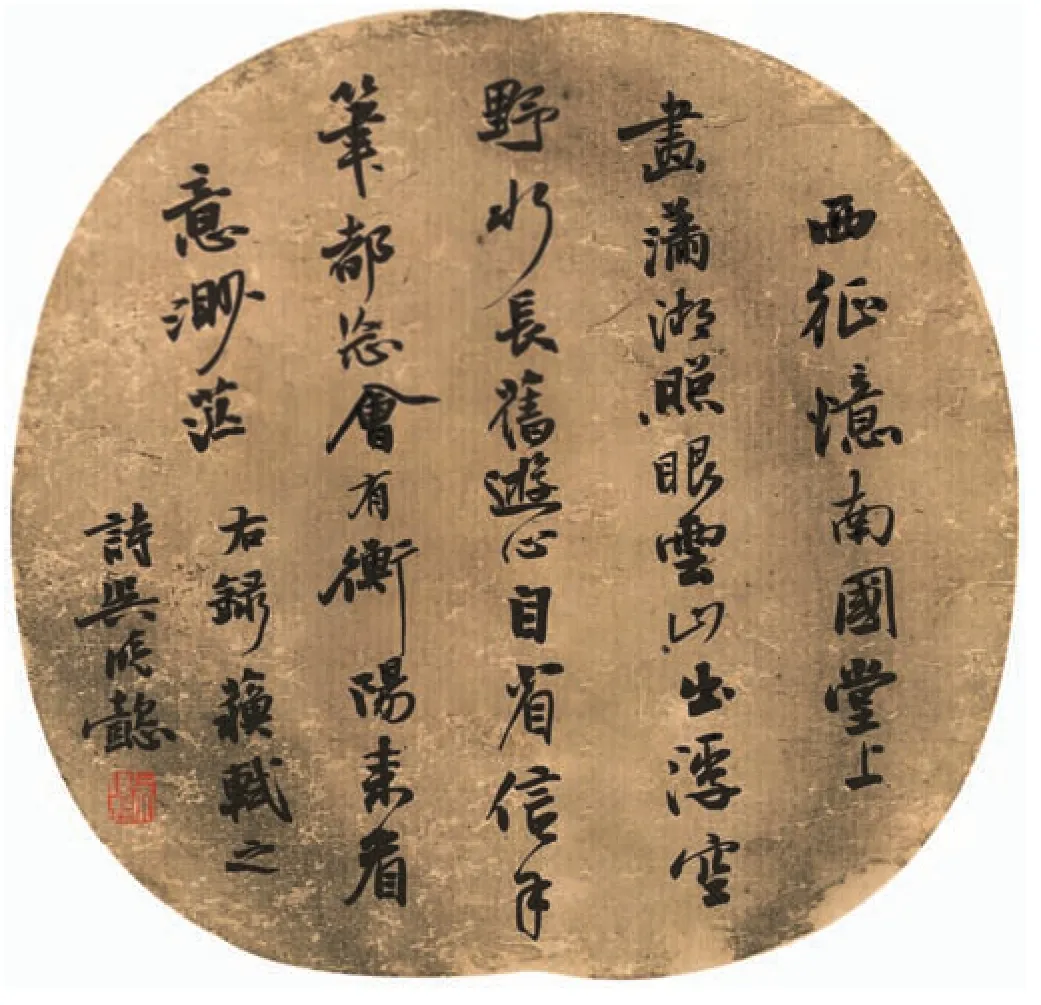

吴晓懿 苏轼《宋复古画〈潇湘晚景图〉三首·其一》32cm×32cm2022

吴晓懿 袁桷《题竹》32cm×32cm2022

吴晓懿 王维《桃源行》138cm×36cm2022