原点解析视角下的《赤壁赋》道家美学

刘春藤 马东峰

《赤壁赋》是北宋文学家苏轼的优秀作品,受我国传统道家美学影响深刻,其中很多美学特征,如眉寿之俗美、逍遥之仙美、氤氲之气美和物化之美都与邹华提出的“四象之美”有契合之处。邹华在《中国美学原点解析》一书中将中国古代美学概括为“四象之美”,是从原点解析的角度解释中国古代美学现象及其成因。透过原点解析视角看《赤壁赋》的道家美学,我们可以从新的视角理解苏轼的美学观和豁达的人生态度,领略道家美学的智慧和魅力。

《赤壁赋》历来被文人学者高度推崇。宋代谢枋得在《文章规范》中这样评价《赤壁赋》:“此赋学《庄》《骚》文法,无一句与《庄》《骚》相似。非超然之才、绝伦之识不能为也。”《赤壁赋》之所以备受称赞不无原因—景物连贯,结构严整,全文诗情画意与议论理趣高度统一。

邹华在《中国美学原点解析》中系统地解释了中国古代的“四象之美”,分别是全性合生之美、流观合化之美、节文合序之美和明德合圣之美,其中的前两个“美”与道家美学关系紧密,这两者之下的眉寿之俗美、逍遥之仙美、氤氲之气美和物化之美在苏轼的《赤壁赋》中体现尤其明显。《赤壁赋》中四种美学特征由浅入深、层层递进,从追求肉体长寿到逍遥的人生态度,再到虚实统一、身与物化的超脱,人生的境界也随之由个体到自然乃至整个世界,变得愈加开阔。

一、眉寿之俗美

中国人对追求长寿有着深深的执念,中国传统的“五福”观念第一福就是“寿比南山”,神话传说中的神仙都是长寿不朽的,为追求长寿练“神功”、吃“仙药”的例子更是数不胜数。《诗经·七月》载:“为此春酒,以介眉寿。”其体现的也是对长寿的向往。邹华在《中国美学原点解析》中指出,“眉寿”就是长寿,这种以活着为最大满足的生本主义目标,称为“眉寿之美”。眉寿之美成为中国人的一种独特的美学追求。

同样地,对眉寿之美的追求在《赤壁赋》中也有所体现。《赤壁赋》第三段,苏轼问客人为何如此悲伤,客人先是从赤壁这个地方谈到了曹操,说起他当年破荆州、下江陵的壮阔景象,战船绵延千里,旌旗遮蔽天空,在江边举酒而饮,吟诗作赋,“固一世之雄也,而今安在哉?”像曹操这样的大人物如今都不见了踪影,更何况是我们这些小人物呢?进而感叹自己“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷”。自己的生命太短暂了,如果能像长江一样寿命无穷无尽就好了,抒发了自己对长寿强烈的渴望之情和不能实现长寿的悲哀。接着,客人又期盼“挟飞仙以遨游,抱明月而长终”,“飞仙”很明显是受到中国古代仙话的影响。邹华指出,“仙话是中国道教有关长生不死的传说”。由此可见,客人深受中国古代眉寿之美观念的影响。第一段苏轼与客人泛舟游赤壁的景物描写,也提到“飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”,同样是受到了道家仙话传说的影响,体现了苏轼对飘逸洒脱、生命无穷的神仙生活的向往。

对眉寿之美的追求是早在上古时期就形成的一种美学倾向,不只是人,就连山川草木也被赋予了无穷无尽的生命。《山海经·大荒南经》载:“有不死之国,阿姓,甘木是食。”《山海经·海内经》载:“流沙之东,黑水之间,有山名不死之山。”《诗经》对眉寿之美更是赞颂不已,“绥我眉寿,介以繁祉”(《周颂·雝》),“君子万年,介尔景福”(《大雅·既醉》)等,这种追求的成因邹华在《中国美学原点解析》一书中作出了解释。根据邹华的观点,原始崇拜中的神分为飞升的自然神和下沉的祖先神,自然神和祖先神的相互牵动和运行产生了中国古代的“四象之美”。眉寿之美来源于自然神的人间化,是自然神飞升过程中受祖先神向下牵引的结果,当上升抽象的精神被祖先崇拜吸引下来的时候,精神的东西就转化为世俗的东西。尽管世俗依然追求不朽,但这种不朽不再投射到抽象的精神,而是落在实在的生命,也就是追求肉体的不死。所以说,健康长寿地活着,本身就是一种自然崇拜的寄托。

二、逍遥之仙美

与眉寿之俗美追求肉体的不朽不同,逍遥是更偏向于精神追求的生命态度。逍遥是飘逸、洒脱且自由的,要活得痛快、享受生命。庄子提出的“至人”“真人”和“圣人”便展现出这种中国古代的逍遥之美。“若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。”(《逍遥游》)庄子诠释了逍遥的内在含义,这与苏轼在《赤壁賦》中表达的很多观点是一脉相承的。

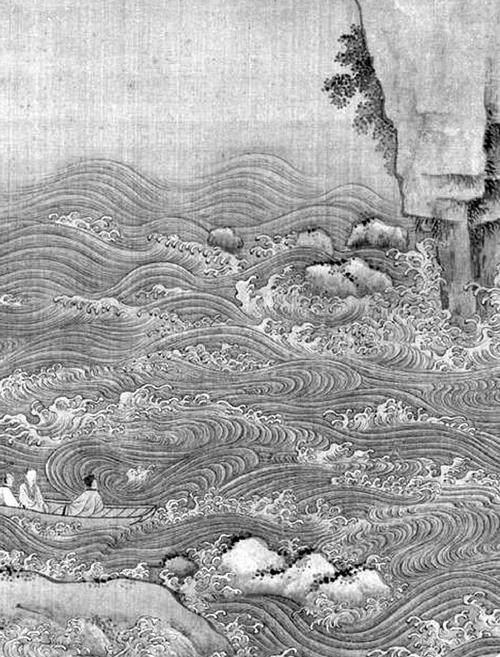

《赤壁赋》一开始描写了一种冷清自由的环境:“白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”白露茫茫的江面上,一叶扁舟自由地游荡,奠定了全篇的基调,传达出作者逍遥洒脱的人生追求。最后又与开头首尾呼应:“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”其体现了一种立足于人间的超越,一种眷恋着世俗的提升。逍遥带来的超越,使世俗的追求既能入乎其内,又能出乎其外。人生在世,不如意事十之八九,在世俗追求中难免遇到痛苦和困顿,但是仙化给世俗的追求带来了随遇而安的人生态度,使人在苦难中做到精神的超脱。

庄子认为,人要有顺应时代变化的“安时而外顺”的思想,即“游心于淡,合气于漠,顺物自然而无容私焉”(《庄子·应帝王》)。“唯至人乃能游于世而不僻,顺人而不失己。”(《庄子·外物》)这样,庄子的“逍遥”思想就将人的生存方式与审美人生巧妙地融合起来了。对于是“隐”还是“仕”,不在乎方式,只要在心灵上达到了归隐的境界就可以了。被贬黄州的苏轼,一面心恋庙堂,“望美人兮天一方”,一面又能用“逍遥”的思想来消解这现实的苦痛,实现了一种心灵的归隐,使他经受了一次又一次的打击而精神不倒。这不能不说是逍遥美学对苏轼影响的成功之处。

追溯逍遥之美的源头,邹华指出,自然神在被祖先神吸引下沉的同时,仍然保持着上升的趋势,于是具有一种超越的特性。这种超越又与世俗混合在一起,就形成了中国古代特有的逍遥之美。全性合生之美从“眉寿”走向“逍遥”,其内在动力就是自然神向上提升的倾向。但是,代表着古代理性的自然神又没有完全舍弃世俗,而是与世俗融为一体,于是体现为一种立足于人间的超脱状态。就像《赤壁赋》中苏轼用一种超脱的人生态度劝说客人,何必执着于长寿和功名,江上清风、山间明月才是无尽的宝藏,最终“客喜而笑”,两人实现了精神的解脱和灵魂的升华。

三、氤氲之气美

如果说对“眉寿”与“逍遥”的追求还处于个体追求阶段,那么氤氲之气美则聚焦在了人与自然的关系。宇宙自然在中国古代观念中不是僵硬的物质,是气的聚散周流。老子所推崇的美,出現在道与德的相互作用中,人德将天道拉回自然中,自然现象充满生机,它是变化流动的,混合到自然现象中的天道也是变化流动的。“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。”(《老子》)冲气流动,柔弱如水,这种流动起来的美,就是氤氲气化之美。这种美表现在《赤壁赋》中,便是“虚”与“实”相统一的氤氲之气。

老子认为,“道”具有“无”和“有”的双重属性,就现象界来说,宇宙万物是“虚”“实”的统一。苏轼在《赤壁赋》中感叹“逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也”,流逝的水其实是未曾返回的,月亮时盈时亏,最终是没有变化的。苏轼颠沛流离的过往,哪怕再艰难于他而言也只是过眼云烟。正如他在《西江月·平山堂》中所说的“休言万事转头空。未转头时皆梦”,都是虚幻的梦境,而眼前的一草一木、一江一月,才是真实可感的。所以说,“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”。这也正是天地中间充满虚空,但不是绝对的虚无;虚空中充满了“气”,有了这种虚空,才有了万物的流动、运化,才有不竭的生命。“有”“无”统一,“虚”“实”统一,天地万物才能流动运化、生生不息。

氤氲之美就是气化之美,在中国古代哲学中,气是通过阴阳五行表现出来的。阴阳五行的最初发源地在宇宙自然,它起源于自然崇拜和自然神灵。阴与阳两者相反,却相合、相成、相生,于是就有流转变化,就有生气,这样阴与阳作为自然的动力就与气的概念结合在一起,构成一个有机的自然流动的世界。邹华指出,中国文化保住了自然的一元的整体性,在祖先崇拜的作用下,自然神弱化了向上攀升的冲动,将它的神明保留在自然现象中,天和地就处在原初的融合状态中。天道融入了自然感性之中,它不再是超越自然的上升到无形的世界,自然也不至于失去灵魂而成为生硬的物质。自然本身有着欣欣向荣的生命力,理性寄寓在自然万象的流动变化之中。氤氲之美为古代中国人提供了一个富有生命力的自然,一个可以身处其中寄托精神需求的自然。正如《赤壁赋》中的“清风徐来,水波不兴”能让人产生羽化登仙的美感,江上清风与山间明月也能给人精神上的慰藉。

四、物化之美

物化之美是氤氲之气美的进一步升华,在虚实统一的基础上提出身与物化。根据邹华原点解析的观点,物化之美即清疏之朴美与空寂之物美,它与氤氲之气同属于流观合化之美的范畴。物化之美是一种空灵飘逸的美,介于有形和无形、流动和静止之间。它有形,但并不精致,并不整齐,流动的气息和无形的指向,使形处在变动之中。这种美,疏淡而模糊,透露出天道的深远和宁静。

庄子曰:“夫虚静恬淡寂漠无为者,万物之本也……静而圣,动而王,无为也而尊,朴素而天下莫能与之争美。”(《庄子·天道》)虚静、恬淡、寂寞,可以说是《赤壁赋》的情感基调。从一开始冷清的环境,到“如泣如诉”的箫声,再到“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”的慨叹,无一不是在寂寥中透露出些许悲哀。而最后“客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白”,人与自然融为一体,两人在小船上相依而眠,不知不觉天已经亮了,是实现了精神超脱后的恬淡。

道家哲学认为,虽然世界万物纷繁多样,周流变化,其根源却是虚、静;回到出发点就是回到“常”“道”,不被万物变化的现象遮住视线,从中看出“常”和“道”,才可以称得上明智。苏轼说:“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。”从变的角度来看,天地万物不过都是一瞬间;从不变的角度来看,其实万物与我们都是无穷无尽的。苏轼在万事万物的发展变化中找出了它们相通的规律,在纷繁复杂中看出了“常”的道理,同时指出人与自然万物实际上是没有本质上的区别的,这显然受到了庄子“物化”思想的影响。

庄子在他的《齐物论》中明确地提出“物化”,那段流传千古的“庄周梦为蝴蝶”的故事是这样记载的:“昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也。自喻适志与!不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为蝴蝶与?蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶则必有分矣。此之谓物化。”这种人化为物,物我合一的境界,便是庄子所标举的最高审美境界—身与物化。在《赤壁赋》的开头,苏轼就描绘了一种空灵、澄明的人与自然和谐为一的艺术境界:

清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

人徜徉于这种艺术境界中,很容易感到与自然的亲近,所谓“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,正是说苏轼此心与天地江山为一。在苏轼的审美中,他也总是试图与物化为一,在与对象的物我合一中达到心灵的陶醉。苏轼自己也对庄子身与物化、物我合一的审美境界十分欣赏,并把它作为自己艺术审美的标准。苏轼赞扬文与可的画时,曾这样说:“与可画竹时,见竹不见人。岂独不见人,嗒然遗其身。其身与竹化,无穷出清新。庄周世无有,谁知此凝神。”(《书晁补之所藏与可画竹三首》其一)这里,苏轼也提出了自己的美学观点,即“身与竹化”,强调了物我合一之境在艺术创作中的重要作用。可以看出,“身与竹化”与庄子的“万物与我为一”的“身与物化”的理论是一脉相承的。

对物化之美的原始动因,邹华是这样解释的:天道在本性上是排斥感性现象的,它具有超离自然现象而向无形世界上升的古代历史特点,因此在天道下降到自然现象的同时,它还是保持着上升的倾向,以上升的倾向创造着朴素清疏的美。

老子重柔弱之水,庄子重氤氲之气,这与天道下贯相关;他们都欣赏淡然无极的朴素之美,这与天道回升相关。在两种倾向交错中和的一刻出现了既有生命流动又有远离生命而去的清纯,这就进入了一种空灵飘逸的美的境界。

不管是眉寿之美、逍遥之美,还是氤氲之美、物化之美,它们在本质上都是自然神向上提升的结果,受自然崇拜的影响相较于祖先崇拜更深,与我国古代的道教美学密切相关。苏轼的《赤壁赋》中体现出来的四种美,也正是道家美学影响下的产物,这四种美息息相通、彼此关联。在《赤壁赋》中,眉寿之美属于较低层次的追求,因求之不得而“托遗响于悲风”,于是通过逍遥之美来化解,悲怆之情转化为既能入乎其内,又能出乎其外的潇洒的人生态度;氤氲之美与物化之美则是潇洒之后的升华,通过虚实统一、身与物化到达一种超脱的精神境界,悲喜抛之脑后,人与自然合一。层层递进又浑然一体的美学思想升华了《赤壁赋》的思想深度,同时体现苏轼那独特的美学观和洒脱旷达的人生态度,显示了中国传统道家美学的智慧和恒久魅力。