河北省乡村生活质量空间分布及影响因素分析

张路路,王兰红,张路凯,王旭艳

(1.河北经贸大学公共管理学院,河北 石家庄 050061;2.河北省城乡融合发展协同创新中心,河北 石家庄 050061;3.河北经贸大学旅游学院,河北 石家庄 050061)

高质量发展成为新时代经济社会发展的新目标与价值取向。高质量发展既包括经济、公共服务保障和环境良好[1],又包括保障和改善城乡居民生活质量[2]。乡村生活质量对农村发展起着关键作用[3],同时面临着产业发展薄弱、基础和公共设施落后、人居环境差等问题[4]。分析乡村生活质量情况,揭示分异规律、形成机制对科学实施乡村振兴战略和乡村高质量发展具有重要价值[5]。生活质量的概念最早见于《富裕社会》[6],反映了生活舒适便利程度和精神方面的享受和乐趣。国外学者对生活质量进行了深入研究,美国经济学家罗斯托认为生活质量是人类社会发展的必然趋势,建议将生活质量纳入经济发展阶段分析理论框架;欧盟共同农业政策在2007~2013 年实施周期中将改善乡村居民生活质量纳入政策目标[7],有助于农村地区现代转型决策[8];Fabio Boncinelli 等[3]认为基本公共服务可达性明显影响生活质量;Bertolini 等[9]按照非补偿方法构建了生活质量的Mazziotta-Pareto 指数,并对意大利NUTS-3 地区进行实证评价和均衡分析,发现相邻地区的路径锁定会影响区域的生活质量水平。Gilbert[10]构建了基于生活满意度和心理幸福感测量指标体系,发现苏格兰乡村地区生活满意度显著较高,但心理主观幸福感的区间差异不显著;国内关于居民生活质量研究始于20 世纪80 年代,1985 年林南等[11]构建了生活质量结构与指标,随着城乡融合进程深入,研究方向逐渐由满足基本生活需求转向高质量目标[12,13];研究内容围绕乡村生活质量概念、评价体系、影响因素和提升机制的脉络形成等[14~17];生活质量内涵由关注物质和环境要素向重视综合要素转变,包括生活客观条件、居民主观感受等[15,18,19];评价实证包括流域、省域和市域尺度,以山区、贫困等特殊地区居多[1,16,20,21];李欣等[22]认为扬中市居民生活质量主观感知整体空间与“三生”功能分布格局关联密切;马利邦等[5]、周国华等[23]运用地理探测器模型发现资源禀赋、区位条件、农业现代化、经济发展水平和经济结构对乡村生活质量空间分异影响显著。河北省是农业大省,地处京津冀协同发展战略的核心地带,良好的乡村生活质量对于支撑乡村振兴战略实施具有重要意义。基于此,从社会学、地理学的视角出发,沿循“概念解析—格局分布—影响因素—优化提升”分析主线,构建乡村生活质量评价指标体系,综合运用空间自相关、Dagum 模型和地理探测器模型,分析河北省168 个县区乡村生活质量的空间格局、区域间的差异、空间影响因素,旨为因地制宜实施乡村振兴、精准助力乡村发展提供理论支持。

1 材料与方法

1.1 数据来源

以河北省168 个县(市、区)乡村生活质量为研究对象,内容涉及乡村社会经济、居住、生态环境、基础设施和土地利用等,其中人口、社会经济等数据来源于2019 年的《河北省统计年鉴》 《河北省农村统计年鉴》;农村居民家庭收入、娱乐和医疗消费支出比例等来源于中国社会经济大数据研究平台(https://data-cnki-net/);医疗设施POI 等数据来源于2019 年网络平台;林地、园地和耕地面积等数据来源于《河北省土地利用年度变更统计年鉴》;各县(市、区)坡度和海拔数据来源于地理数据空间云(https://gscloud.cn)DEM 影像解译,通过测算平均值得到。

1.2 研究方法

1.2.1 乡村生活质量评价指标体系构建 生活质量要满足人的基本生理要求和更高层次的心理需求,兼有“物质-生理-精神”多层次特征。生活质量涵盖多方面的内容,主要包括收入和消费水平、居住质量、交通情况、受教育情况、社会保障、医疗卫生条件、生命健康、公共安全、人居环境、文化休闲、就业机会等。依据已有研究成果,遵循整体性、代表性、科学性和适应性原则,从经济水平、居住与文化生活、基础设施、社会保障和生态环境等方面构建评价指标体系(表1),在指标筛选时重点考虑满足人类生存、生产和发展需求属性以及符合区域乡村生活实际。

表1 河北省乡村生活质量评价指标体系构建Table 1 Construction of evaluation index system for rural life quality in Hebei Province

1.3 模型方法

采用综合评价法计算乡村生活质量,然后利用空间自相关指数用来揭示质量分布聚焦特征,Dagum 模型分析战略功能区之间的生活质量差异来源,使用地理探测器识别乡村生活质量分异的主导因素和因素间相互作用。

1.3.1 综合评价模型 采用综合指标法构建乡村生活质量评价模型,使用熵值法进行权重确定。对数据进行无量纲化处理;对指标进行归一化处理,计算各指标的信息熵Ej和权重Wj、各县区的乡村生活质量指数。计算公式如下:

无量纲化:

式中,yij为i县(区)j项指标的标准化数值,n为县(区)数量;Xij为i县(区)j项指标的原始数值;Xmax为j项指标的最大值;Xmin为j项指标的最小值。

式中,Ej为j项指标的信息熵。

式中,Wj为j项指标的权重值。

式中,Si为i县(区)乡村生活质量指数,Si值越大表明乡村生活质量状况越好。

1.3.2 空间自相关分析 采用空间自相关统计指标Moran’sI分析质量集聚特征。采用全局空间自相关Moran’sI识别整个区域的空间模式以及生活质量的总体分布趋势,局部空间自相关Local Moran’sI揭示空间单元与其邻近空间单元生活质量值之间的相关性或相似性[24]。计算公式如下:

式中,Moran’sIi为全局空间自相关,Moran’sI∈[-1,1],越趋于1,表明绝对的空间正相关;越趋于-1 表明绝对的负相关;越趋于0 表明是随机分布模式。为乡村生活质量的平均值;Mij为空间权重矩阵中的元素。

式中,滓2为乡村生活质量指数的方差。Local Moran’sIi为局部空间自相关,Local Moran’sIi>0 表示i县(区)周围乡村生活质量水平相似值(高值或者低值) 的空间集聚,Local Moran’sIi约0 表示i县(区)乡村生活质量水平周围非相似值(高低值或者低高值)的空间集聚。

1.3.3 Dagum 模型 为反映乡村生活质量空间均衡特征,引入Dagum 基尼系数用以表现区域差异及来源[25],有效地解决样本间交叉重叠且无法揭示总体差异来源的问题,弥补了传统基尼系数和泰尔指数缺陷[26]。

根据研究内容,Dagum 基尼系数[25]G包括区域内差距贡献GW、区域间差距贡献Gnb及超变密度贡献Gt,计算公式如下:

式中,Gjj为j县(区)内部的乡村生活质量指数差距;Sji(Shr)是j(h)区域内i(r)县区的乡村生活质量指数;nj(nh)是j(h)区域内县区个数。

式中,Gw为区域内差距的贡献;k为区域划分的个数,取值为4。

式中,Gjh为乡村生活质量指数差距。

式中,Gnb为区域间净差距的贡献,Djh为区域j和h间乡村生活质量指数的相对影响。

式中,Gt为超变密度的贡献。

式中,G为总基尼系数。

1.3.4 地理探测器 地理探测器[27]因不受传统统计方法对同方差性和正态性等假设条件局限,被广泛应用于自然环境和社会经济因素的影响机理研究[28,29],对识别生活质量的复杂驱动因素作用机理具有较强适用性[16]。模型包括风险、因子、生态和交互作用4 个探测器。其中因子探测器用来揭示因素和乡村生活质量在空间上是否具有显著的一致性,识别因素是否具有决定意义,进而测算得到驱动因素的解释力大小。计算公式如下:

式中,PD为因子对乡村生活质量的影响的解释力;n为县区个数;滓2为河北省乡村生活质量指数的方差;nt、滓t2为t层县区个数和方差。

交互探测可以定量表征2 个影响因子对乡村生活质量的作用关系,首先计算每个影响因素对乡村生活质量的独立影响值(V),然后计算因素交互时的影响值,识别和判断各因素对乡村生活质量的影响是否是具有独立性,各因素共同起作用下是否会增加或减少对乡村生活质量的解释力。影响因素之间的关系可分为5 类(表2)。

表2 两个自变量对因变量交互作用的类型Table 2 Types of interaction between two independent variables and dependent variable

1.3.4.1 影响因素选取。乡村生活质量受多因素综合影响,通常自然条件与资源禀赋影响区域农业生产结构与生活方式,经济发展水平与结构对乡村生活质量起着关键性作用,而区位条件及农业现代化通过影响市场、劳动等对乡村生活质量分异发挥着强化效应。本研究从反映自然环境、资源禀赋、区位条件、农业发展、经济发展等方面选取11 项指标进行诊断(图1)。

图1 河北省乡村生活质量主导因素构建Fig.1 Construction of leading factors for rural life quality in Hebei Province

1.3.4.2 主导因素识别。利用地理探测器模型计算各探测因子对河北省乡村生活质量差异影响能力的q值,q值越大,各指标对河北省乡村生活质量的影响较大。

2 结果与分析

2.1 研究区域概况

河北省位于北纬36°03′~42°40′、东经113°27′~119°50′,地处华北平原北部、东临渤海、内环北京和天津,区域总面积为18.88 万km2;地形地貌类型多样,地理环境复杂多样[30];属温带大陆性季风气候,四季分明,年均日照时数为2 303.1 h;年均降水量为484.5 mm,降水量东南多西北少。全省辖11 个地级市,2019 年常住总人口为7 591.97 万人,城镇化率为57.62%;GDP 总量为3.60 万亿元,三产结构为9.3 ∶44.5 ∶46.2,其中农林牧渔业生产总值占GDP 比重的9.69%,农村居民人均可支配收入为1.4 万元,城乡收入比为2.35 ∶1,农村居民家庭恩格尔系数为26.7%,人均消费支出11 383 元。全省耕地面积为652.355 万hm2,有效灌溉面积占耕地总面积的68.36%;农业机械总动力为7 706.20 万kW;用电量为505.3 亿kW·h;粮食播种面积为8 197.1 万hm2,总产量为3 700.9 万t。

2.2 河北省乡村生活质量空间格局总体特征

利用GIS 软件对乡村生活质量综合评价,结果(表3)显示,采用自然断点法由低到高分为高水平区、较高水平区、中等水平区、较低水平区和低水平区5 个等级,运用空间自相关和Dagum 模型进行深入分析。

表3 河北省乡村生活质量评价结果Table 3 Evaluation results of rural life quality in Hebei Province

2.3 综合乡村生活质量的空间特征

河北省乡村生活质量空间分布差异性明显,呈现西北低、东南高的分布格局,以各个城市主城区为高值点中心向周边县(市、区)梯度降低(图2)。乡村生活质量平均值为0.444,有83 个县(市、区)高于平均值,占比为49.4%。高生活质量区包含7 个县区,主要分布在保定、石家庄、唐山和秦皇岛,城乡融合程度高,乡村居民经济收入、社会保障等优势明显,硬件设施和公共服务设施均高于全省平均水平,而生态环境则低于全省平均值;较高生活质量区包含41个县(市、区),主要分布在中部核心功能区和沿海发展区,该类型区设施完备、经济发展水平较高,生态环境指数同样是生活质量提升短板;中等生活质量区包含18 个县(市、区),主要分布在西北部生态涵养区、中部核心功能区和沿海发展区中等高水平区周围,该类型区经济发展质量居中,但社会保障质量和生态环境质量略低于全省平均值;较低生活质量区包含48 个县(市、区),主要分布在冀西北生态涵养区和南部功能拓展区,占比为28.57%,除生态环境质量综合指数具有优势明显外,其他准则层的综合指数均低于全省平均水平;低生活质量区包含24 个县(市、区),主要集中在冀西北生态涵养区、南部功能拓展区,中部核心功能区也有零星分布,该类型区经济发展水平落后,除生态环境质量综合指数高于全省平均水平外,其他准则层的综合指数均较低,农村居民人均可支配收入仅为9 963.74 元/a,基础设施和公共服务设施落后成为乡村生活质量的限制性因素。

图2 2019 年河北省乡村生活质量指数Fig.2 Rural life quality in Hebei Province in 2019

2.4 各准则层乡村生活质量的空间特征

准则层各指标中,基础设施质量平均值略高于其他4 个准则层的平均值,说明河北省乡村基础设施建设要先于经济发展和社会保障、居民与文化生活、生态质量。准则层的空间分布差异明显,经济发展质量、居住与文化生活质量、基础设施质量的空间呈现西北低、东南高的格局,与乡村生活质量空间分布基本一致;社会保障质量和生态环境质量的空间分布呈现西北高、东南低的格局(图2)。

2.5 乡村生活质量空间集聚性特征

2.5.1 全局空间自相关分析 运用GeoDa 软件对乡村生活质量评价结果进行空间积聚性的自相关检验,结果(图3)显示,Moran’sI=0.432,Z=7.728 8>2.58,且P≤0.001,通过了显著性检验。表明县域尺度上的乡村生活质量呈现明显的空间自相关关系,相邻县区之间相互影响,生活质量高值县区相互邻近,低值县区也相互邻近。

图3 河北省乡村生活质量的Moran’s I 指数Fig.3 Moran’s I index of rural life quality in Hebei Province

2.5.2 局部空间自相关分析 为能更准确和全面地分析县域间乡村生活质量差异情况,进一步度量各个县区与周边县区的空间关联程度和集聚格局,运用GeoDa软件计算并绘制出LISA 集聚图,结果(图4)显示,将河北省乡村生活质量可以划分为H-H、H-L、L-H、L-L 4 种类型。

图4 河北省乡村生活质量的LISAFig.4 LISA of rural life quality in Hebei Province

2.5.2.1 H-H 集聚区。H-H 集聚区乡村生活质量水平以高和较高为主,空间差异较小,自身和周围生活质量水平均较高,主要分布在石家庄、保定、唐山和秦皇岛,共计30 个县(市、区),占比达到17.86%。此类地区地势平坦,区位条件优越,农民人均纯收入较高,整体经济发展水平较好,基础设施和公共服务设施相对完善。

2.5.2.2 H-L 集聚区。H-L 集聚区乡村生活质量水平为中等,主要分布在衡水的冀州区和桃城区、邯郸的永年区和鸡泽县等6 个地区。此类地区外围乡村生活质量以低水平区为主,空间差异较大,自身水平较高、但周边较低。

2.5.2.3 L-H 集聚区。L-H 集聚区自身水平较低、但周边较高,主要分布在石家庄西部的井陉和元氏、北部的无极、深泽和定州,保定的定兴和安新,廊坊的大城,秦皇岛的青龙和卢龙10 个地区。

2.5.2.4 L-L 集聚区。L-L 集聚区乡村生活质量水平以低、较低为主,空间差异较小,自身和周边水平均较低,主要分布在西北部的坝上高原和西部的太行山深山区。此类地区地理位置偏远,自然条件较差,经济发展水平显著低于全省平均值,农户生计相对脆弱,乡村生活质量整体偏低。

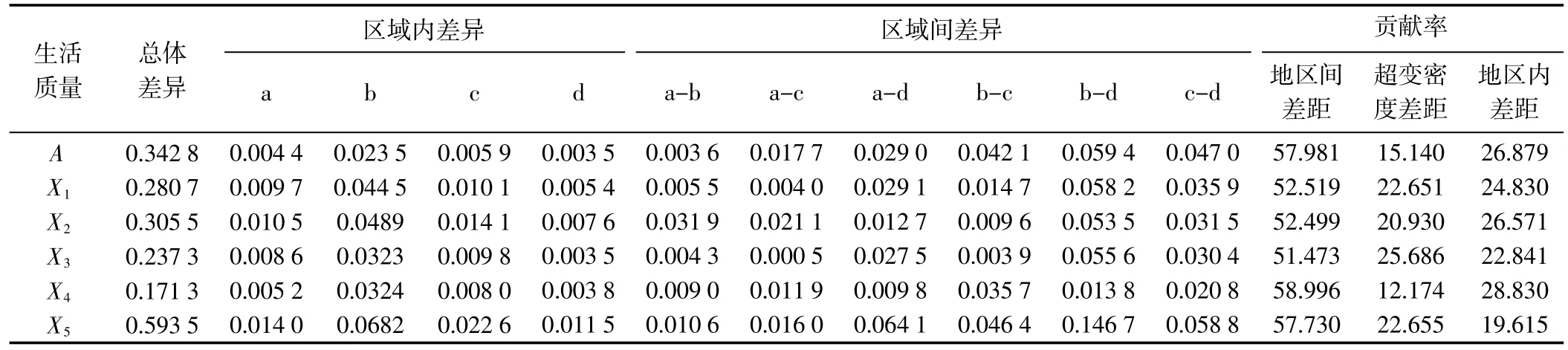

2.6 乡村生活质量值基尼系数测算与分析

计算4 大战略功能区的生活质量值基尼系数,结果(表4)显示,功能区内的生活质量空间差异较小,空间分布均衡,环京津核心功能区的生态环境质量差距最大,内部不均衡,基尼系数为0.140 0,基础设施和社会保障质量差距最小,分别为0.086 0 和0.005 2,说明该区域的基础设施水平和社会保障水平总体分布较为均衡,空间差异性较小;冀中南功能拓展区生态环境水平差距最大,基尼系数为0.068 2,基础设施质量差距最小,仅为0.032 3;沿海率先发展区和冀西北生态涵养区功能差距最大的是生态环境质量,基尼系数分别是0.022 6 和0.011 5,而沿海率先发展区差距最小的是社会保障水平,基尼系数为0.008 0,冀西北生态涵养区基础设施质量最小,仅为0.003 5,空间分布比较均衡。各功能区间的空间差异较小,较为均衡,环京津核心功能区与冀中南功能拓展区、沿海率先发展区之间差距最大的是居住与文化生活质量,与冀西北生态涵养区之间差距最大的是生态环境质量;冀中南功能拓展区与沿海率先发展区之间差距最大的是生态环境质量,与冀西北生态涵养区之间差距最大的是经济发展质量;沿海率先发展区与冀西北生态涵养区间差距最大的生态环境质量,空间分布较为均衡。

表4 2019 年河北省乡村生活质量非均衡程度的测度Table 4 Measurement of disequilibrium degree of rural life quality in Hebei Province in 2019

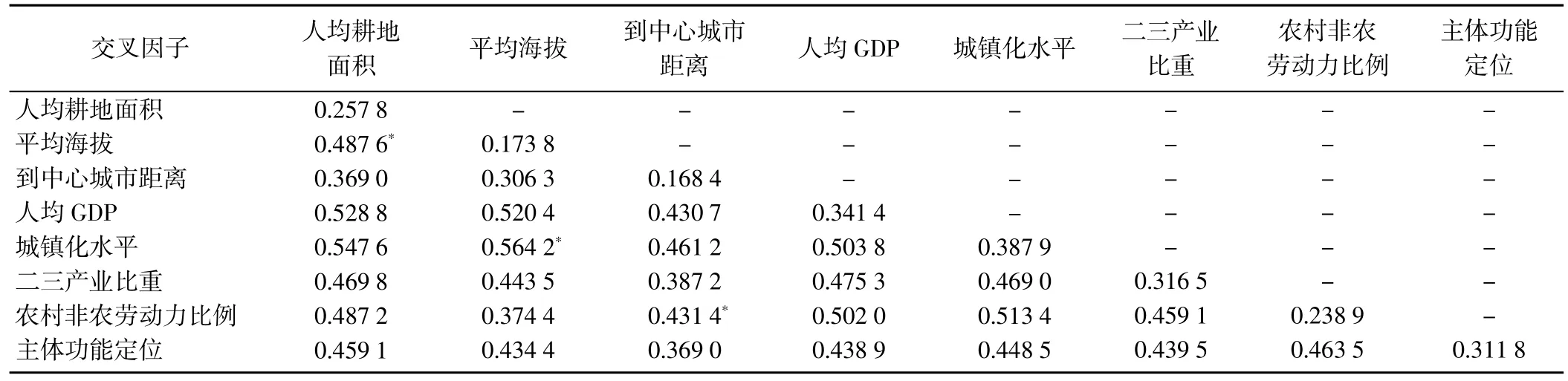

3 河北省乡村生活质量分异的影响因素

运用地理探测器模型计算各个因素对河北省乡村质量差异影响能力的q值,结果(表5)显示,人均耕地面积、平均海拔、到中心城市距离、人均GDP、城镇化水平、二三产业比重、农村非农劳动力比例显著影响河北省乡村质量。

表5 河北省乡村生活质量因子探测结果Table 5 Detection results of rural life quality factors in Hebei Province

3.1 自然条件与资源禀赋

海拔对乡村生活质量的分异具有重要作用,不仅影响农用地质量、生产种植和产业发展,还关系着乡村住房、道路、灌溉设施等设施建设[23]。区域平均海拔西北高、东南低,呈现典型的半环状阶梯形地貌特征,而乡村生活质量呈现由西北向东南地区逐渐降低,尤其张家口、承德等坝上高原地区,多为林草资源优势分布区,随着坡度的增加,植被生长条件变差。乡村道路通达性较差,居住条件差,文化生活单调,农业现代化水平低,农民增收困难,生活质量较平原地区低下。太行山山前平原区、冀鲁豫低洼平原区地势平缓,粮食生产集中化、集约化特征明显[31],乡村农业增收较快,农民收入来源广,乡村生活质量较高。耕地资源作为农业生产的物质基础,对乡村生活质量具有一定的影响。

3.2 区位条件

城市中心集聚了医疗、教育、金融等服务设施和资源,对周边县区乡村生活质量提升产生正面效应。研究表明,随着社会生产力的发展,与省会城市中心的距离成为影响乡村生活质量的次要因素,可能与区位条件有密切关系。

3.3 农业现代化

农村非农劳动力比例反映了农村现代化程度[23],农村非农劳动力比例越高,乡村居民收入途径越多元化,城乡收入比缩少,生活质量相应得到提升。农业机械总动力并未与农村生活质量有较显著的关系,这可能是农户分散经营的方式并未与大面积机械化作业相匹配,现代农业发展优势未显现,没有显著提升居民收入。

3.4 社会经济状况

人均GDP、二三产业产值占比、城镇化水平对乡村生活质量分异影响明显。人均GDP 越高的县区,在乡村居民的生活条件、乡村教育、医疗、文化娱乐以及村容村貌等改善方面通常具有较强的资金保障;二三产业产值占比上升、城镇化水平提高,能够较好的实现就地转移乡村剩余劳动力,促进城乡各类生产要素的相互流通,有助于带动乡村经济、缩小城乡差距,提升农村地区生活质量水平。

影响乡村生活质量的因素分布并不是由单一因子起作用,而是受不同风险因子的相互作用,且风险因子之间的非线性增强更普遍,反映出风险因子的交互作用大于单个因子的影响。人均耕地面积和平均海拔、平均海拔和城镇化水平、农村非农劳动力比例和到中心城市距离这几组因子交互之后的解释力显著大于双因子之和,表现为因子间的非线性增强效应(表6)。

表6 乡村生活质量风险因子交互式探测结果Table 6 Interactive detection results of risk factors of rural life quality in Hebei Province

4 主要结论与讨论

4.1 主要结论

以河北省为典型案例,构建了乡村生活质量评价模型,利用空间自相关和Dagum 模型揭示了河北省乡村生活质量的空间格局特征和差异来源,通过地理探测器模型分析识别了县域乡村生活质量的关键因素,并厘清了各影响因素之间的相互作用情况。得到以下主要结论:

(1) 2019 年河北省乡村生活质量的平均值为0.444,空间分布具有明显的地域差异性,总体呈现西北向东南逐渐增加分布格局,并形成了以各个城市主城区为高值点中心向周边梯度降低的趋势。各准则层的空间分布也呈现差异特征,经济水平、居住条件与文化生活水平、基础设施3 个准则层与综合生活质量总体格局一致;生活保障水平和生态环境指数则呈现西北高、东南低的分布特征。

(2)河北省乡村生活质量在县域尺度上呈现明显空间集聚特征。局部自相关结果显示,H-H 集聚区主要分布在主要分布省会石家庄主城区、保定周边和唐秦地区3 个片区;H-L 集聚区主要位于衡水的冀州区和桃城区、邯郸的永年区和鸡泽县等6 个地区;L-H集聚区主要位于石家庄的井陉、元氏、无极、深泽和定州,保定的定兴县和安新县,廊坊的大城县,秦皇岛的青龙县、卢龙县10 个地区;L-L 集聚区主要分布在西北部的坝上高原和西部的太行山区。

(3)Dagum 基尼系数测算及分解结果表明,地区间差距贡献率均>50%,是乡村生活质量总体差距的主要来源。冀中南功能拓展区与沿海率先发展区和冀西北生态涵养区的质量差距最大,高于环京津核心功能区与冀西北生态涵养区之间差距。未来政府在制定乡村质量提升和统筹乡村区域协调发展相关政策时,应适当注重区域间的质量差异类型,有倾斜地加强基础设施、公共服务设施和生态环境建设,努力缩小不同地区之间的乡村生活质量差距。

(4)影响县域乡村生活质量空间分异的因素包括人均耕地面积、平均海拔、到中心城市距离、人均GDP、城镇化水平、二三产业比重、农村非农劳动力比例等指标,且各项因素存在较强的交互作用。人均耕地面积和平均海拔、平均海拔和城镇化水平、农村非农劳动力比例和到中心城市距离的因子交互之后的解释力显著大于双因子之和,表现为因子间的非线性增强效应。

4.2 讨论

河北省乡村生活质量受到多种因素综合作用影响,不同因子作用于不同对象和路径共同形成了空间差异。未来需要识别各地差异化的自然和经济地理区域空间特征,实施差别化乡村振兴战略和生活质量改善策略。可结合省级尺度乡村振兴战略规划和整治规划等,针对性不同类型乡村地理单元生产、生活和生态空间重构模式、途径和政策,按照乡村生活质量优劣势和空间集聚连片特征开展乡村生活质量分区。通过优先开展乡村产业和经济振兴,积极改善乡村地区的互联互通条件,促进乡村地区基础设施和公共服务设施的现代化,引导区域补齐乡村生活质量短板,实现乡村生活质量的整体提升。还要考虑因素之间存在交互增强效应,这些主导因素存在多种组合,使得乡村生活质量发生机制更加复杂,精准施策难度加大。

以河北省为例建立了乡村生活质量评价指标体系,运用空间自相关和Dagum 模型等识别出来生活质量格局和差异来源,运用地理探测器模型揭示了影响因素,为乡村生活质量精准提升与乡村发展提供科学依据。由于乡村统计资料相关指标数据缺失,建立的指标体系在生态环境、居住等方面表达仍比较薄弱,对于时空动态变化有待进一步分析。